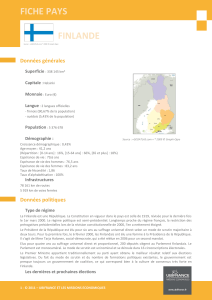

La Finlande et la Seconde Guerre Mondiale - 1940

La Finlande et la Seconde Guerre Mondiale

De l’indépendance au traité de Moscou

L’une des facettes les plus curieuses et les moins connues de la Deuxième Guerre Mondiale

est sans doute la neutralité de la Finlande. Après avoir livré une guerre particulièrement

sanglante contre l’URSS en 1939-1940 alors que l’affrontement principal commençait de

l’autre côté de l’Europe, ce petit pays nordique faillit bien être entraîné dans le conflit

mondial en mai 1942. Seule une véritable offensive diplomatique orchestrée par le Secrétaire

d’Etat américain, Cordell Hull, au nom du Président Roosevelt, put éviter qu’un incident de

frontière ne dégénère en une guerre ouverte entre la Finlande et l’Union Soviétique – du

moins, c’est en général le point de vue des historiens. Les Etats-Unis – eux-mêmes en guerre

depuis six mois contre l’Allemagne – firent en effet tout pour éviter que leur nouvel (et

quelque peu inattendu) allié, l’URSS, n’ait pas à subir l’assaut d’un ennemi de plus, sur un

front de plus.

Quoi qu’il en soit, la Finlande fut l’un des quelques pays d’Europe à rester neutre jusqu’à la

fin du conflit mondial, même si, un peu comme l’Espagne (mais pour des raisons fort

différentes), la Guerre elle-même ne l’avait pas épargnée. Le moins qu’on puisse dire est que

cette neutralité ne fut nullement facile à maintenir. Pendant plus de deux ans, la Finlande dut

marcher sur la proverbiale corde raide tendue au dessus d’un précipice. Il reste qu’à la fin, les

efforts diplomatiques et politiques des dirigeants finlandais s’avérèrent fructueux : grâce à

eux, la Finlande est aujourd’hui l’une des nations les plus prospères et les plus industrialisées

du monde.

Cependant, avant de considérer l’attitude finlandaise à partir de mai 1942, il nous faut

examiner l’histoire du pays depuis la naissance d’une Finlande indépendante, en 1917.

De l’indépendance aux années Trente

Les révolutions de février et octobre 1917 signifiaient la fin de l’union personnelle entre la

Russie et la Finlande, qui durait depuis 1809 – la Finlande était un grand-duché autonome au

sein de l’empire russe. Après la tenue d’élections, le Parlement finnois se déclara le 5

novembre 1917 « possesseur du pouvoir politique suprême » sur le territoire finlandais, selon

la Constitution de Finlande et plus précisément selon le §38 du vieil Instrument de

Gouvernement de 1772, instauré par les Etats Généraux de Suède après le coup d’état réussi

sans verser de sang par le roi Gustave III.

Le 4 décembre, le « Sénat de Finlande » – le gouvernement désigné en novembre par le

Parlement – présenta une proposition d’un nouvel Instrument de Gouvernement, républicain

celui-ci. La Déclaration d’Indépendance avait, pour des raisons techniques, pris la forme d’un

préambule à cette proposition et devait recevoir l’accord du Parlement. Ce fut fait le 6

décembre 1917 ; à partir de 1919, le 6 décembre devint la Fête de l’Indépendance finlandaise.

Le 4 janvier 1918, la République Socialiste Fédérative de Russie (RSFR) reconnut

l’indépendance de la Finlande, bientôt suivie par d’autres pays.

En dépit de cette reconnaissance de la Finlande par le nouveau régime russe, un état de guerre

s’installa bientôt entre le nouvel état et la Russie soviétique en raison du déclenchement de la

guerre civile finlandaise, qui dura de janvier à mai 1918. Plus de 35 000 personnes furent

tuées pendant cette guerre, mais essentiellement lors de combats entre les Gardes Rouges et

Blancs finlandais. Il n’y eut jamais de batailles majeures entre les Gardes Blancs et les forces

russes. Les Gardes Blancs étaient commandés par le général Carl Gustaf Emil Mannerheim.

Il faut s’arrêter ici un instant sur ce personnage. Agé à ce moment de 51 ans, Mannerheim,

issu d’une famille de l’aristocratie suédophone, s’était engagé dans l’armée (russe bien sûr) et

avait été nommé colonel après la bataille de Moukden, où il s’était distingué par son courage.

Il avait commandé la brigade de cavalerie de la Garde durant la Première Guerre Mondiale.

Promu lieutenant général, puis relevé de ses fonctions par le gouvernement Kerensky, il était

rentré en Finlande à la fin de 1917.

A la suite de la guerre civile, la Finlande passa sous influence allemande jusqu’à la défaite de

l’Allemagne en novembre 1918. Cette défaite condamnait le projet de faire de la Finlande une

monarchie dirigée par le prince Frédéric-Charles de Hesse, beau-frère de Guillaume II. Le

général Mannerheim (après avoir démissionné de son poste de commandant des Gardes

Blancs) fut désigné Régent de Finlande. Il se présenta à la première élection présidentielle de

l’histoire du pays, mais fut battu par K.J. Ståhlberg.

A la même période, après la fin de la guerre civile, des forces de volontaires finlandais avaient

mené des expéditions militaires en Estonie, en Carélie de l’est et dans la région de Petsamo.

Ces campagnes sont connues sous le nom de “heimosodat”, terme finnois que l’expression

“guerres familiales” traduit sans doute mieux que “guerres tribales”.

Le 14 octobre 1920, après quatre mois de négociations, la Finlande et la Russie soviétique

signèrent le traité de Tartu. Il confirmait la vieille frontière entre le Grand Duché de Finlande

et la Russie Impériale, qui devenait la frontière soviéto-finlandaise. De plus, la Finlande

recevait la région de Petsamo, au nord-est, avec son port libre de glaces sur l’Arctique. La

revendication de cette région par la Finlande remontait à une promesse faite par le Tsar

Alexandre II en 1864, selon laquelle le Grand-Duché devait recevoir Petsamo en échange

d’une partie de l’isthme de Carélie. De son côté, la Finlande acceptait d’évacuer les régions de

Repola et de Porajärvi, en Carélie russe, qu’elle occupait. Enfin, certains articles concernaient

le transit par voie de terre entre la Russie soviétique et la Norvège via Petsamo.

Cette même année 1920, la Finlande rejoignit la Société des Nations. Ce faisant, elle

recherchait les garanties de sécurité offertes par la SDN, mais son but principal était de

resserrer les liens avec les pays scandinaves. Les armées finlandaise et suédoise entamèrent

une large coopération ; l’objet de celle-ci était plus l’échange de renseignements et la défense

des îles que des manœuvres communes ou le déploiement de matériels nouveaux. Par ailleurs,

dans le plus grand secret, l’armée finlandaise entama une coopération avec l’Estonie.

Sur le plan politique, les années Vingt et le début des années Trente furent une période

d’instabilité en Finlande. En 1929, l’extrême-droite tenta de faire du général Mannerheim une

sorte de dictateur, car le général avait exprimé un certain soutien pour ses positions, mais

Mannerheim refusa. En 1931, le Parti Communiste fut déclaré illégal et le Mouvement

d’extrême-droite Lapua se lança dans des violences anticommunistes organisées, culminant en

1932 dans une tentative de soulèvement avortée. Dans le même temps, le Mouvement

Patriotique du Peuple (IKL), de tendance ultra-nationaliste, parvenait à avoir quelques élus

(au maximum 14 sièges sur 200) au parlement finlandais.

Néanmoins, à la fin des années Trente, l’économie finlandaise, orientée vers l’exportation,

était en plein essor et le pays avait presque résolu les problèmes posés par les mouvements

politiques extrémistes, de gauche comme de droite.

Les relations politiques soviéto-finlandaises de 1920 à 1939

Malgré la signature du traité de Tartu, les relations entre la Finlande et la Russie soviétique

(puis l’URSS) restèrent tendues. Le gouvernement finlandais permit à des combattants

volontaires de passer la frontière pour soutenir la révolte de Carélie Orientale en 1921. En

face, les communistes finlandais exilés en Union Soviétique continuèrent à préparer la

revanche de la guerre civile perdue, lançant même en 1922 un raid en Finlande, la « mutinerie

du porc »1.

En 1931, le général Mannerheim fut nommé par le président de la République, Pehr Evind

Svinhufvud, à la tête du Conseil de Défense, avec promesse de devenir commandant en chef

des armées en cas de guerre. Deux ans plus tard, il devenait maréchal.

En 1932, l’URSS et la Finlande signèrent pourtant un pacte de non agression, qui fut

réaffirmé en 1934 pour une durée de dix ans. Cela n’empêcha pas les relations entre les deux

pays de rester très réduites. Alors que le commerce extérieur de la Finlande explosait, moins

de 1 % se faisait avec l’Union Soviétique. L’inscription de cette dernière à la SDN en 1934

n’y changea rien. Alors que Staline avait succédé à Lénine, la propagande soviétique

continuait à peindre les gouvernants finlandais comme « une clique fasciste vicieuse et

réactionnaire ». Le maréchal Mannerheim et Väinö Tanner, le chef du Parti Social-

Démocrate finlandais, étaient particulièrement voués aux gémonies.

Cependant, quand Staline eut gagné un pouvoir quasi absolu après la Grande Purge de la fin

des années Trente et qu’Hitler eut accédé au pouvoir en Allemagne, l’URSS changea de

politique à l’égard de la Finlande. En effet, les Soviétiques étaient très préoccupés par la

sécurité de Leningrad, dont les faubourgs n’étaient qu’à 25 km de la frontière finlandaise.

En avril 1938, un agent du NKVD nommé Boris Yartsev (de son vrai nom Boris Rybkin) prit

contact avec le ministre des Affaires Etrangères finlandais, Rudolf Holsti. Il lui expliqua que

l’URSS était certaine d’être un jour ou l’autre attaquée par l’Allemagne, et craignait que le

territoire finlandais ne fût utilisé comme l’une des bases de départ d’une telle agression. Ces

entretiens se poursuivirent durant l’été 1938 avec le Premier ministre Aimo Cajander et le

ministre des Finances Väinö Tanner. Yartsev les informa que l’Union Soviétique serait

heureuse d’assister la Finlande de toutes les manières si cela contrariait les plans allemands.

L’URSS était prête à accepter la militarisation des îles Åland si elle était autorisée à participer

à l’armement des fortifications et à superviser la concentration de forces. En contrepartie, la

Finlande devait accepter que les Soviétiques fortifient l’île de Suursaari, qui était un territoire

finlandais, mais qui était aussi vitale pour la sécurité de Leningrad. Le gouvernement

finlandais refusa la totalité de ces propositions, car elles auraient gravement compromis la

souveraineté de la Finlande en même temps que sa politique de neutralité.

En mars 1939, l’ambassadeur soviétique, Boris Stein, rencontra Eljas Erkko, le nouveau

ministre des Affaires Etrangères2. Stein dévoila une nouvelle proposition de Staline, selon

laquelle les îles du Golfe de Finlande devaient être louées pour 30 ans à l’URSS. En échange,

la Finlande recevrait une partie de la Carélie Orientale. Mannerheim était prêt à abandonner

les îles – qui étaient de toutes façons indéfendables – ainsi qu’à accepter certaines

rectifications de frontières sur l’Isthme, mais Erkko répliqua sèchement que le territoire

finlandais n’était pas à vendre. Les négociations furent rompues le 6 avril.

Pendant ce temps, la Finlande et la Suède avaient établi des plans pour une protection

militaire conjointe des îles Åland. Ces plans s’écroulèrent, cependant, quand il devint évident

que l’URSS ne les admettrait pas. En juin 1939, le gouvernement suédois annonça qu’il

abandonnait tout projet de ce genre en raison de l’opposition soviétique.

Durant l’été 1939, tandis que la situation en Europe continuait à se détériorer, le haut

commandement finlandais s’inquiétait de l’état de préparation de l’armée. Dès février, le

Conseil de Défense, présidé par le maréchal Mannerheim, avait demandé de façon répétée

d’accroître le budget de la Défense pour réarmer rapidement l’armée finlandaise. Mais le

gouvernement centriste et social-démocrate refusa fermement cette augmentation des

dépenses militaires, au point que Mannerheim, frustré, proposa à plusieurs reprises de

1 Ainsi nommée parce que le chef communiste harangua ses hommes debout sur une caisse contenant du porc…

2 Holsti s’était retiré en novembre 1938 pour différents problèmes : mauvaise santé, attaques sur son salaire – de

plus, il aurait fait des remarques offensantes sur Hitler alors qu’il était ivre lors d’un dîner entre diplomates à

Genève.

démissionner. Cajander et Erkko auraient accepté de remplacer le vieux maréchal, mais le

président Kyösti Kallio y était totalement opposé, car il craignait que la démission de

Mannerheim – qui était alors devenu une sorte d’icône nationale – ait un effet désastreux sur

le moral du pays. Pendant ces querelles politiques, la défense finlandaise n’était pas

complètement inactive : à l’initiative de la Société Académique de Carélie et de la Garde

Civile (Suojeluskunta), 60 000 volontaires participaient à la construction d’une série de

tranchées, de bunkers, d’obstacles antichars et autres fortifications sur l’Isthme de Carélie, qui

serait surnommée “Ligne Mannerheim” lors du déclenchement de la guerre.

Finalement, le gouvernement et Mannerheim parvinrent à un compromis selon lequel le

maréchal restait à son poste et, en échange, le gouvernement augmentait les fonds consacrés

aux dépenses militaires. Cependant, cette dispute devait faire définitivement taxer de

médiocrité le gouvernement Cajander et les uniformes finlandais symboliques de la Guerre

d’Hiver (que seules une cocarde et une ceinture distinguaient des vêtements civils) seraient

ironiquement baptisés “uniformes modèle Cajander”.

Tout changea le 23 août 1939, quand l’Allemagne et l’URSS signèrent le Traité de Non-

Agression qui serait bientôt connu comme le Pacte Ribbentrop-Molotov. Outre les

stipulations publiques sur la non-agression, le traité incluait un protocole secret qui divisait les

territoires de Roumanie, de Pologne, des Etats Baltes et de Finlande en « zones d’influence »

nazie et soviétique, prévoyant des « remaniements territoriaux et politiques » de ces pays.

Dès le 1er septembre 1939, l’Allemagne envahit la Pologne. Trois jours plus tard, la France et

le Royaume-Uni déclaraient la guerre au Reich. Le 17, après la conclusion officielle de

l’Incident du Nomonhan entre l’URSS et le Japon, l’Union Soviétique envahit elle aussi la

Pologne. En octobre, à la suite de l’anéantissement de la Pologne, les Etats Baltes – Estonie,

Lettonie et Lituanie – furent contraints de conclure des traités d’assistance mutuelle avec

l’URSS, qui permettaient à l’Union Soviétique d’établir des bases militaires sur leur territoire

« pour la durée de la guerre en Europe ». C’était en réalité la première étape de l’occupation

soviétique des Etats Baltes.

Après la chute de la Pologne, Mannerheim avait demandé : « A qui le tour à présent,

maintenant que l’appétit de ces messieurs [Hitler et Staline] a commencé à grandir ? » La

Finlande devait le savoir très vite.

Le 5 octobre 1939 vint la convocation à Moscou d’une réunion destinée à discuter de « sujets

politiques concrets ». Ces entretiens se déroulèrent en trois étapes : du 12 au 14 octobre, du 3

au 4 novembre et le 9 novembre. Lors du premier round de négociations, la délégation

finlandaise était constituée de Juho Kusti Paasikivi, l’ambassadeur finlandais en Suède, Aarno

Yrjö-Koskinen, l’ambassadeur finlandais en URSS, Johan Nykopp, un diplomate de haut

rang, et le colonel Aladár Paasonen, premier aide de camp du président Kallio. Lors des deux

autres sessions, le ministre des Finances, Tanner, se joignit à Paasikivi à la tête de la

délégation.

Cependant, le gouvernement finlandais avait laissé très peu de latitude à ses négociateurs et le

13 octobre, Paasikivi fut forcé de rejeter les exigences soviétiques, qui comprenaient la

location de la péninsule de Hanko (incluant le village de Lappohja) pour y établir une base

navale, le déplacement de 70 km vers l’ouest de la frontière sur l’Isthme de Carélie et la

cession des îles du Golfe de Finlande en échange de vastes (mais inhabitées) zones de Carélie

Orientale. En raison de l’opposition du parlement et de l’opinion publique, le gouvernement

finlandais refusa l’échange tel qu’il était proposé, acceptant seulement d’abandonner les

régions de Kuokkala et Terijoki, les plus proches de Leningrad. « Oubliez que l’Union

Soviétique est une grande puissance ! » fut la dernière instruction donnée par le ministre des

affaires Etrangères, Erkko, à Paasikivi quand ce dernier quitta Helsinki pour Moscou pour la

dernière fois, le 31 octobre.

Le 13 novembre, les négociations furent définitivement rompues.

On peut douter que Staline ait espéré que les Finlandais acceptent ses « exigences

minimales ». Voyant ce qui arrivait à leurs voisins estoniens, les Finlandais avaient bien des

raisons de ne pas lui faire confiance. De plus, les secteurs de l’Isthme réclamés étaient

d’importance vitale – sans eux, la Finlande perdait toute possibilité de se défendre contre une

agression soviétique, de même que la Tchécoslovaquie avait été incapable de se défendre en

1939 après avoir abandonné les Sudètes en 1938. L’instruction donnée par Erkko à Paasikivi

montre bien que les plus hauts responsables politiques finlandais avaient joué le tout pour le

tout. De plus, a posteriori, il peut sembler qu’accepter les exigences soviétiques aurait eu des

conséquences fatales pour la Finlande

Quoiqu’il en soit, du côté soviétique, les préparatifs d’invasion avaient commencé dès le

printemps, et la constitution d’une République Socialiste Soviétique de Finlande dirigée par le

communiste finlandais en exil Otto W. Kuusinen était bien avancée. Les négociations avaient

donné à l’Armée Rouge tout le temps de concentrer des troupes à la frontière soviéto-

finlandaise, car la mobilisation avait commencé dès le début des entretiens de Moscou.

Côté finlandais cependant, on n’était pas resté inerte : les réservistes avaient été rappelés pour

des manœuvres organisées les 9 et 10 octobre, correspondant en pratique à une mobilisation

générale des forces armées. L’entraînement au black-out et aux alertes aériennes avait

commencé, ainsi que l’évacuation volontaire des populations des villes vers la campagne, que

le ministre de l’Intérieur Urho Kekkonen avait jugé nécessaire en raison de « la gravité de la

situation politique générale ».

Devant l’échec des négociations, Staline résolut de régler la question par la force. Il est clair

qu’il s’attendait à ce que la guerre soit aussi facile que l’invasion de l’est de la Pologne. Bien

que certains officiers de l’Armée Rouge aient recommandé la prudence, l’opinion générale à

Moscou était que la Finlande tomberait en dix à douze jours. Cela ne semblait pas

déraisonnable étant donné le déséquilibre des forces.

Ironiquement, la rupture des négociations de Moscou poussa la plupart des membres du

gouvernement finlandais à croire que le pays était en sécurité, car ils pensaient que Staline

avait bluffé et qu’il n’était pas prêt à la guerre. Les menaces semblant s’éloigner, Erkko et

Tanner crurent qu’une partie au moins des réservistes pouvaient être démobilisés pour assurer

les travaux agricoles. Le 23 novembre, ce sentiment de sécurité fut renforcé par un discours

du Premier ministre Cajander, proclamant que la vie en Finlande revenait à la normale. Cet

optimisme étrange et irréaliste conduisit la population à croire que le pire était passé.

Mannerheim considérait le comportement du gouvernement comme irresponsable. Les

demandes d’Erkko et de Tanner tendant à diminuer l’effort de défense le mirent dans une telle

fureur qu’il donna une fois de plus sa démission. Cette démission était accompagnée d’un

long mémorandum où il critiquait le gouvernement pour la médiocrité de sa politique

étrangère et pour la négligence avec laquelle il avait préparé la défense du pays. Cette fois,

même le président Kallio était prêt à remplacer le « vieux et grincheux » maréchal par un

homme plus jeune. Mais ce remplacement fut brutalement interrompu par l’Incident de

Mainila.

Le 26 novembre, le ministre soviétique des Affaires Etrangères, Molotov, envoya à Helsinki

une protestation officielle par laquelle il accusait la Finlande d’avoir bombardé le village de

Mainila, su côté soviétique de la frontière. La missive exigeait que les forces finlandaises se

retirent immédiatement à 20 ou 25 km de la frontière. Dans sa réponse, le gouvernement

finlandais expliqua que Mainila n’était à portée d’aucune unité d’artillerie finlandaise et

proposa que un retrait mutuel des deux armées à distance de la frontière. Mannerheim, qui se

trouvait à ce moment en inspection sur l’Isthme, répliqua sèchement que toutes les forces

finlandaises du voisinage étaient à la messe au moment de l’incident !

Dans un nouveau message, Molotov accusa la Finlande d’aggraver les tensions entre les deux

pays et déclara nul et non avenu le pacte de non agression de 1932. La réponse finlandaise –

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

1

/

20

100%