Interventions sur les vaisseaux périphériques

Interventions sur les vaisseaux

périphériques (PTA et stents)

Brochure d’information à l’intention du patient

Active contre les maladies cardiaques et l’attaque cérébrale

Fondation Suisse

de Cardiologie

Sommaire

Introduction 2

Les artères périphériques 3

La maladie artérielle occlusive 3

Comment en vient-on à la maladie artérielle

occlusive? 5

Que sont les interventions artérielles

périphériques par cathéter? 6

Quand la PTA est-elle indiquée et quand

une opération? 7

PTA des artères rénales 8

Interventions par cathéter sur l’artère carotide 10

L’aspiration et la thrombolyse 10

Succès et risques des interventions par cathéter 10

Les préparatifs en vue d’une PTA 11

Déroulement de la PTA 11

Que se passe-t-il après la PTA? 12

Quelle est la conduite à tenir après une PTA? 14

22

Introduction

Depuis plus de quarante ans, les patients souffrant de troubles de

la circulation sanguine dans les membres inférieurs peuvent béné-

ficier, outre les traitements chirurgicaux, de traitements efficaces

par cathéter. Cette technique permet d’ouvrir les vaisseaux san-

guins obstrués de l’intérieur, sans avoir recours à une opération

chirurgicale.

La méthode de dilatation des vaisseaux la plus utilisée emploie

un cathéter à ballonnet. Elle est appelée angioplastie translumi-

nale percutanée ou PTA. L’ouverture transluminale des vaisseaux

obstrués a été décrite pour la première fois par l’Américain Charles

T. Dotter puis perfectionnée, dans les années 70, par l’invention

d’Andreas Grüntzig du cathéter à ballonnet pour les artères péri-

phériques et coronaires. C’est lui qui, à l’Hôpital universitaire de

Zurich, pratiqua pour la première fois au monde une dilatation

par ballonnet, tout d’abord sur une artère de la jambe, plus tard

sur une artère coronaire. C’est à Lausanne, dans les années 80,

qu’un stent fut posé pour la première fois. Ce dispositif permet

d’améliorer les résultats de la dilatation par ballonnet en renfor-

çant la paroi de l’artère d’un fin treillis métallique cylindrique.

Cette brochure se donne pour objectif de vous présenter com-

ment se déroulent ces opérations. Elle peut aussi vous aider, par

ses descriptions et ses illustrations, à mieux engager le dialogue

avec votre médecin traitant.

La formulation au masculin implique naturellement les deux sexes.

33

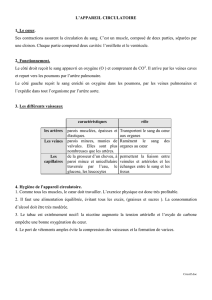

Les artères périphériques

Toutes les cellules de notre corps ont besoin d’oxygène. Il est trans-

porté par les globules rouges du sang dans les artères, jusqu’aux

cellules les plus éloignées de chaque organe interne et des extré-

mités. Les artères qui mènent aux bras et aux jambes sont appe-

lées artères périphériques (figure 1). La circulation sanguine est

assurée par le cœur qui joue un rôle essentiel de pompe. On sent

bien ce travail du cœur, sous forme de pouls, à certains endroits du

corps, par exemple à l’aine, au creux du genou, à la cheville (mal-

léole interne), sur le dos du pied ou au poignet.

La maladie artérielle occlusive

Si une artère est fortement rétrécie (sténose) ou totalement obs-

truée par la calcification (athérosclérose), le sang, et avec lui l’oxy-

gène, ne va parvenir où on l’attend qu’en quantité insuffisante,

voire plus du tout. Si ces sténoses et occlusions sont présentes dans

les artères des jambes qui irriguent aussi les muscles, c’est ce que

l’on appelle la maladie artérielle occlusive périphérique (MAOP).

Au stade initial de sa maladie, la personne touchée ne remarque

en général rien. Au deuxième stade, des douleurs à la marche se

font sentir dans la jambe concernée. Les besoins accrus en oxy-

gène de cette musculature en action ne sont plus couverts par les

apports sanguins et le patient doit alors marquer un temps d’arrêt

après une certaine distance pour reposer sa jambe. Ainsi parle-t-

on également de «maladie du lèche-vitrines» ou, dans le langage

scientifique, de «claudication intermittente».

Si les troubles circulatoires continuent à évoluer, les besoins de

base des tissus en oxygène ne sont plus couverts et, même au

repos, la jambe est douloureuse (troisième stade de la maladie).

Les douleurs nocturnes du pied sont typiques. Elles obligent le

patient à se lever, car la jambe est alors mieux irriguée. En l’ab-

44

Figure 1: Artères des membres inférieurs avec sténose

Rétrécissement (sténose) de l’artère

par des dépôts (athérosclérose)

Circulation «de contournement»

(collatérale)

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

1

/

18

100%