LES PRONOMS LIÉS EN ARABE CLASSIQUE SONT

LES PRONOMS LIÉS EN ARABE CLASSIQUE SONT-ILS DES CLITIQUES*?

Adel Jebali

Université du Québec à Montréal

Résumé

Les clitiques ont à la fois les propriétés des mots indépendants et celles des affixes. En

d’autres mots, ils peuvent être considérés comme des éléments autonomes, mais ils ont,

en même temps, besoin d’un hôte fort auquel ils s’attachent pour pallier leur déficience

accentuelle. Ces propriétés ont donné lieu à des questions qui ne cessent d’alimenter les

débats linguistiques : dans quelle composante de la grammaire sont formés les clitiques?

Est-ce en syntaxe, en morphologie (c.-à-d. en lexique) ou en phonologie? Et quel impact

aura ce choix sur la théorie en général? Et si les clitiques n’étaient en fin de compte que

des éléments d’interface qui impliquent toutes les composantes de la grammaire? Quelle

est donc la relation entre ces modules (dans une conception modulaire)? Cette

problématique est encore actuelle en ce qui concerne les pronoms liés en arabe classique.

La question que nous posons ici est la suivante : est-ce qu’on peut considérer ces

pronoms comme des clitiques? Nous développons une hypothèse qui répond à cette

question par la négative et nous apportons des arguments pour une telle position, en

appliquant les critères communément appelés les critères de Zwicky (Zwicky et Pullum

(1983) et Zwicky (1977)).

Abstract

Clitics have both the properties of independent words and of affixes. In other words,

they can be regarded as autonomous elements but, at the same time, they need a strong

host to which they cliticise to compensate for their accentual deficiency. These properties

have given room for questions which keep feeding linguistic debates: in which

component of grammar are the clitics formed? Is this in syntax, in morphology (i.e., in

lexicon) or in phonology? And what will be the impact of this choice on the theory, in

general? And what if the clitics were, in the final analysis, only elements of interface

which involve all the components of grammar? In what way are these modules related (in

a modular concept)? etc. This problematic still exists with regard to the dependent

pronouns in classical Arabic. The question that we pose is as follows: can these pronouns

be regarded as clitics? We will develop a hypothesis which answers this question

negatively, and will argue in favour of such a position by applying the criteria commonly

called the criteria of Zwicky (Zwicky and Pullum (1983) and Zwicky (1977)).

RÉLQ/QSJL

Vol I, No. 1, Automne/Autumn 2005

21

Introduction

Le système pronominal en arabe classique distingue deux sortes de pronoms selon leur

attachement morphologique à leurs gouverneurs. Il faut noter que notre utilisation du

terme « gouverneur » dans ce texte fait appel à la notion traditionnelle en grammaire

arabe et non à la théorie du gouvernement et du liage. Dans la conception traditionnelle,

un gouverneur est un élément de la phrase qui assigne un cas morphologique à un autre

élément. Cette définition distingue les gouverneurs lexicaux (le verbe, la préposition et

nom) et des gouverneurs « syntaxiques » (la prédication qui assigne le cas nominatif et la

flexion casuelle au sujet des phrases nominales).

Les formes liées : (voir le tableau 1) sont toujours suffixées et ne peuvent être

préfixées ou infixées. Ces pronoms sont toujours attachés à leurs gouverneurs (qui

peuvent être de plusieurs types catégoriels : des verbes, des prépositions, des noms et des

adjectifs) comme nous pouvons le voir en (1) :

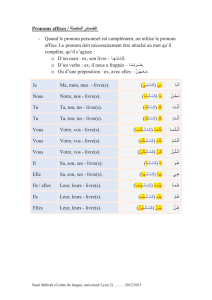

Tableau 1 : Les pronoms liés non nominatifs1

Personne Genre Singulier Duel Pluriel

1 -ā -nā -nā

2 Masc. -ka -kumā -kum

Fém. -ki -kumā -kunna

3 Masc. -hu -humā -hum

Fém. -hā -humā -hunna

(1) a. RaAay-tu fī-hā xalāS-ī.2

Voir.accompli-je dans-elle salut-je

Je l’ai considérée mon salut.

b. Kān-a jamīl-a š-šacr-i Tawīl-a-hu.

Être.accompli-il beau-acc les-cheveux-gén long-acc-il

Il avait les cheveux beaux et longs.

* Cet article est la version écrite de notre communication orale au 72e congrès annuel de l’ACFAS

qui s’est déroulé à l’UQAM en mai 2004. Nous la reproduisons ici telle quelle, même si, depuis ce

premier contact avec le monde compliqué et fascinant des clitiques, nous avons acquis une

meilleure compréhension de ces éléments en arabe et dans les autres langues. Nous désirons

remercier Pierrette Mathieu qui a corrigé la version anglaise du résumé et les deux lecteurs

anonymes pour leurs remarques constructives.

1 Sous cette appellation, sont groupés les pronoms accusatifs et les pronoms génitifs; ces derniers

n’ont pas une forme particulière propre à eux.

2 Les gloses font référence aux clitiques du français. Ainsi, chaque fois qu’il s’agit d’un pronom

lié, nous le glosons par un clitique français et chaque fois qu’il s’agit d’un pronom libre, nous

employons le pronom fort français correspondant.

RÉLQ/QSJL

Vol I, No. 1, Automne/Autumn 2005

22

Les pronoms liés entretiennent une relation étroite avec ces gouverneurs et ne peuvent

être séparés d’eux par des mots, à l’exception, par contre, d’autres pronoms liés.

Considérons (2) par exemple :

(2) a. RaAay-tu bayt-an.

Voir.accompli-je maison-acc

J’ai vu une maison.

b. * RaAay bayt-an tu.

Voir.accompli maison-acc je

c. RaAay-tu-hu.

Voir.accompli-je-il

Je l’ai vu.

Les formes libres : ces formes sont indépendantes de leurs gouverneurs lexicaux, d’où

leur liberté d’apparaître avant ceux-ci dans la structure et même d’être séparées d’eux par

d’autres éléments phonologiquement réalisés. Dans l’exemple (3), le pronom libre huwa

(=lui) précède son gouverneur lexical (le verbe raAā) en (a) et (b) et peut être séparé de

ce gouverneur en (b) :

(3) a. Huwa raA-ā bayt-an.

Lui voir.accompli-3MS maison-acc

Il a vu une maison.

b. Huwa llaDī raA-ā bayt-an.

Lui qui voir.accompli-3MS maison-acc

C’est lui qui a vu une maison.

Les formes liées constituent le cas non marqué. En effet, on ne peut recourir aux

pronoms libres que sous certaines conditions en nombre limité que nous ne pouvons

discuter ici. Mais si nous prenons l’exemple (2a), et remplaçons le pronom lié de la

première personne du singulier par son équivalent libre Aanā, la phrase sera

agrammaticale (4a). Par contre, quand ce pronom est topicalisé (et donc non gouverné par

le verbe (4b)), la phrase est grammaticale :

(4) a.*RaAay Aanā bayt-an.

Voir.accompli moi maison-acc

J’ai vu une maison.

b. Aanā raAay-tu bayt-an.

Moi voir.accompli-je maison-acc

Moi, j’ai vu une maison.

RÉLQ/QSJL

Vol I, No. 1, Automne/Autumn 2005

23

De plus, les pronoms liés ne constituent pas la forme réduite des pronoms libres,

malgré ce que nous pouvons constater au tableau 2, où tous les pronoms libres non

nominatifs sont composés de la ‘particule’ Aiyyā et du pronom lié non nominatif

correspondant. En fait, la relation entre les pronoms libres nominatifs et les pronoms liés

nominatifs n’est pas aussi directe et ne peut soutenir une telle hypothèse. Prenons les

tableaux 3, 4 et 5. Dans ces tableaux on voit clairement que le pronom lié tu, a et at par

exemple ne constituent pas la forme réduite de leurs équivalents libres Aanā, huwa et

hiya.

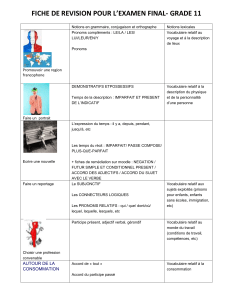

Tableau 2 : Les pronoms libres non nominatifs

Personne Genre Singulier Duel Pluriel

1 Aiyyā-ya Aiyyā-nā Aiyyā-nā

2 Masc. Aiyyā-ka Aiyyā-kumā Aiyyā-kum

Fém. Aiyyā-ki Aiyyā-kumā Aiyyā-kunna

3 Masc. Aiyyā-hu Aiyyā-humā Aiyyā-hum

Fém. Aiyyā-hā Aiyyā-humā Aiyyā-hunna

Tableau 3 : Les pronoms libres nominatifs

Personne Genre Singulier Duel Pluriel

1 Aanā naHnu naHnu

2 Masc. Aanta Aantumā Aantum

Fém. Aanti Aantumā Aantunna

3 Masc. huwa humā hum

Fém. hiya humā hunna

Tableau 4 : Le nominatif lié avec les verbes accomplis

Personne Genre Singulier Duel Pluriel

1 -tu -nā -nā

2 Masc. -ta -tumā -tum(ū)

Fém. -ti -tumā -tunna

3 Masc. -a -ā -ū

Fém. -at -atā -na

Tableau 5 : Le nominatif lié avec les verbes inaccomplis

Personne Genre Singulier Duel Pluriel

1 A- n- n-

2 Masc. t- t-ā t-ū

Fém. t-ī t-ā t-na

3 Masc. y- y-ā y-ū

Fém. t- t-ā t-na

RÉLQ/QSJL

Vol I, No. 1, Automne/Autumn 2005

24

Malgré ces propriétés exceptionnelles des pronoms en AC, les études qui leur sont

consacrées ne sont pas nombreuses. C’est pour cette raison que nous voulons apporter de

nouveaux éléments à ces recherches en examinant quelques hypothèses qui s’inscrivent

dans les travaux sur les clitiques, et surtout les clitiques pronominaux. Considérant que

les pronoms liés ont des propriétés très singulières, nous allons examiner deux

hypothèses concernant ceux-ci : est-ce que les pronoms liés sont mieux traités comme

clitiques? Ou bien faut-il les traiter comme des affixes? L’examen de ces hypothèses est

important surtout quand on sait que la première, par exemple, a été adoptée sans

argumentation dans quelques travaux récents en linguistique arabe, par exemple dans

Kouloughli (1994) et Letourneau (1993).

La première partie de cet article sera consacrée à la réfutation de la première

hypothèse. La deuxième partie est un examen de la deuxième hypothèse et la troisième

partie montrera les limites de celle-ci.

1. Les pronoms liés sont-ils des clitiques?

1.1 Qu’est-ce qu’un clitique?

Le terme « clitique » est une généralisation moderne des deux catégories

traditionnelles proclitique et enclitique. Le proclitique est un clitique qui apparaît au

début d’un mot ou d’un syntagme et l’enclitique apparaît à la fin de ceux-ci. Ce que ces

deux entités ont en commun c’est surtout leur déficience accentuelle. Ils ne peuvent

porter d’accent, d’où leur besoin de s’attacher à d’autres mots pour pallier cette

déficience et former une unité prosodique avec leur hôte. Ainsi, le proclitique je en (5a) a

besoin de s’attacher au verbe regarde pour former une unité prosodique avec celui-ci et

pallier sa déficience accentuelle. De même pour l’enclitique ‘s en (5b) :

(5) a. Je regarde la partie éliminatoire des Canadiens de Montréal.

b. Leslie’s house.

De plus, le comportement des clitiques « est en apparence intermédiaire entre celui des

mots indépendants et celui des affixes habituels. S’ils semblent jouir d’une plus grande

autonomie que ces derniers, ils s’appuient phonologiquement à un hôte, contrairement

aux mots.» (Miller et Monachesi 2003). Cette ambiguïté définit l’un des critères

essentiels des clitiques que nous pouvons récapituler dans les points suivants : (voir :

Zwicky (1977, 1985), Zwicky et Pullum (1983) ainsi que Anderson et Zwicky (2003)) :

• La dimension phonologique : le clitique forme une unité prosodique avec son hôte à

cause de sa déficience accentuelle.

• La dimension morphosyntaxique : le clitique est un élément dont l'emplacement dans

une plus grande construction syntaxique est déterminé par des principes autres que

ceux de la syntaxe normale de la langue. En d’autres mots, les clitiques occupent des

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

1

/

21

100%