Les soins ambulatoires sous contrainte au Danemark : code civil ou

LETTRE DE L’ÉTRANGER

Rubrique dirigée par P. Noël

Les soins ambulatoires sous contrainte

au Danemark : code civil ou pénal

ou code pénal et civil ?

Dans L’Information psychiatrique, vol. 81, n° 7 (septembre 2005), Jean-Louis Senon plaidait avec conviction pour que

les soins ambulatoires sous contrainte deviennent possibles. Afin d’alimenter le débat, nous nous sommes tournés vers

nos correspondants européens et nord-américains pour connaître leur point de vue et leur éventuelle pratique. Après les

contributions de Tilo Held pour l’Allemagne (n° 7), d’Arnaldo Ballerini pour l’Italie (n° 8), de J. Parratte pour le

Québec (n° 9) et de J. A. Inchauspe pour l’Espagne (n° 10), voici celle de A. Urfer Parnas.

Annick Urfer Parnas*

Le Danemark n’est pas épargné par ce phénomène

actuel, ce sentiment d’insécurité, observé dans les sociétés

occidentales. Certaines franges de la population sont

davantage visées comme responsables de ce phénomène.

Parmi elles, les patients souffrant de graves troubles psy-

chiques, dont on a observé une croissance régulière du

nombre d’actes criminels, mais aussi une tendance à être

marginalisés. Il est intéressant d’étudier ces problèmes

dans ce petit pays de 5,5 millions d’habitants, riche, avec

une bonne croissance économique, doté d’un service de

santé public, dont l’accès est gratuit pour toutes les person-

nes munies d’une autorisation de séjour. La pratique privée

de la psychiatrie est encore restreinte même si, ces derniè-

res années, on note une augmentation du nombre de cabi-

nets privés de psychiatres. Il faut souligner que la psychia-

trie danoise est réglementée depuis des années par la Loi

psychiatrique (Code civil) mais aussi par le Code pénal,

pour les personnes commettant des actes criminels et

jugées inaptes à une peine de prison en raison de troubles

mentaux, surtout psychotiques.

Il est difficile pour les services publics danois de psy-

chiatrie de faire face aux besoins de ces patients sévère-

ment malades, et les services carcéraux et sociaux sont

débordés. Ces problèmes sont jugés si importants et aigus

que le Parlement danois doit se prononcer en 2006 sur une

révision de la Loi psychiatrique, déjà revue en 1999.

L’enjeu de cette révision est l’introduction d’une possibi-

lité de traitement ambulatoire sous contrainte pour toute

personne, chroniquement et gravement malade, qui refuse

d’être traitée.

Dans cette communication, les différentes lois dictées

par les codes civil et pénal, leurs applications et limites sont

décrites, ainsi que brièvement celles en vigueur en Norvège

et en Suède.

Une attention spéciale est apportée à la nouvelle révision

de la loi psychiatrique qui sera débattue par le Parlement

danois l’an prochain. Quels sont les différents enjeux et

points de vue et que penser de cette « évolution discipli-

naire » de la psychiatrie ?

Les lois civiles psychiatriques

La première loi psychiatrique date de 1683 et a été

établie sous le règne de Christian V. Elle visait à protéger la

société contre les personnes psychiquement malades et

dangereuses. Elle a été révisée en 1938, 1989 et 1999. Son

contenu évolue depuis sa première parution au XVII

e

siècle

de mesures de protection de la société vers une protection

de l’individu contre les abus potentiels de la société à son

égard [3].

Cette loi contient la législation des hospitalisations sous

contrainte, la réglementation des traitements d’office,

médicamenteux, ECT, et des contentions physiques, admi-

nistration de calmants, obligation pour un patient à rega-

gner sa chambre, attachement d’un patient dans son lit,

fréquence des contrôles, obligation d’une garde person-

nelle 24 heures sur 24.

Les deux possibilités d’admission sous contrainte sont

justifiées soit par des critères d’urgence et de dangerosité,

*

Psychiatre, assistante de recherche, Hvidovre Hospital, Brøndyøstervej

160, 2605 Brøndby, Danemark

L’Information psychiatrique 2006 ; 82 : 71-6

L’INFORMATION PSYCHIATRIQUE VOL. 82, N° 1 - JANVIER 2006 71

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 04/06/2017.

soit par des besoins de soins, à condition qu’elles permet-

tent une amélioration de l’état du patient. Avant tout traite-

ment d’office ou privation de liberté, il est stipulé par la loi

que tout doit avoir été mis en œuvre pour essayer de

convaincre la personne de se laisser soigner volontaire-

ment. La loi n’est applicable que si le patient est « insensé »

(sindssyg), sous-entendu psychotique ou équivalent à un

état psychotique. Les symptômes doivent être décrits pré-

cisément sur les papiers d’admission pour être validés par

l’autorité aussi bien médicale que policière. Une hospitali-

sation sous contrainte d’un homme âgé dément, qui se

mettait en danger dans sa maison, a été désavouée par le

Conseil légal de psychiatrie parce que cette personne

n’était pas psychotique et qu’il n’existait aucun traitement

susceptible d’améliorer son état.

Il y a une dissociation entre soins et traitement : les

traitements sous contrainte ne sont administrables qu’en

milieu hospitalier. L’administration aiguë de tranquilli-

sants n’est possible qu’en présence d’un danger potentiel

envers le patient ou son entourage. Il doit être documenté

dans le dossier médical que l’on a essayé de convaincre le

patient de prendre un médicament par voie buccale avant

une injection forcée. La procédure des traitements sous

contrainte non aigus est soumise à une législation très

précise. Une période de 10 jours est prévue pour essayer de

convaincre le patient de prendre le médicament qu’on lui

propose deux fois par jour. Si le patient persiste dans son

refus, le psychiatre responsable de son traitement rédige un

rapport au conseil des patients et demande la permission

d’effectuer ce traitement. La réponse sera donnée après la

réunion à l’hôpital du conseil des patients (un juriste, un

médecin extérieur à l’hôpital, un greffier et un représentant

d’une association de patients) avec le malade, son référent,

le médecin demandeur du traitement.

Chaque acte effectué sous contrainte doit être répertorié

dans un protocole ainsi que dans le dossier médical et

infirmier. Seul le médecin est en droit d’ordonner un acte

sous contrainte, comme l’administration aiguë d’un médi-

cament ou d’une contention physique, sauf dans des situa-

tions exceptionnelles. Le patient, dans les 24 heures qui

suivent cet acte, est en droit de voir son conseiller (patien-

trådgiver), qui lui expliquera ses droits et les moyens de se

plaindre.

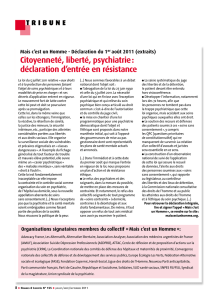

Si le conseil de patients (Sundhedsvæsenets Patientkla-

genævn) ne reconnaît pas la nécessité de la poursuite d’une

hospitalisation sous contrainte, dès que la réponse parvient

au médecin et au malade, celui-ci peut sortir, sauf contre-

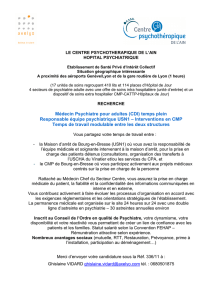

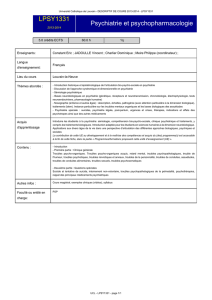

indication du médecin qui peut faire recours (figure 1).

Chaque année, le ministère de la Santé publie sur inter-

net le nombre de gestes pratiqués sous contrainte par caté-

gorie et par hôpital pour tout le pays, ce qui provoque un

débat public dans les médias, qui inquiète les médecins-

chefs des services les plus mal côtés, surtout en ce qui

concerne les fixations dans le lit.

En 2003, on a enregistré pour tout le Danemark un total

de 24 448 hospitalisations (volontaires et involontaires) et

5 061 personnes ont été touchées par une forme ou une

autre de contrainte. Cette même année, on a pratiqué

4 673 privations de liberté (admission à l’hôpital ou prolon-

gation de séjour), 456 traitements d’office médicamenteux

Hospitalisation

sous contrainte

Validation

par le directeur

de la police

ou son substitut

Validation

par le médecin-chef

du service d’admission

ou son substitut

Papiers

rédigeables

par n’importe

quel médecin

non affilié

au service

d’admission

ou proche du

malade

Continuation

en volontaire

Continuation

sous contrainte

Traitement

volontaire

Traitement non

volontaire

Traitement

volontaire

Traitement non

volontaire

Réévaluation

à des intervalles

de temps précis

Figure 1. Procédure d’hospitalisation sous contrainte au Danemark.

A. Urfer Parnas

L’INFORMATION PSYCHIATRIQUE VOL. 82, N° 1 - JANVIER 200672

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 04/06/2017.

non aigus, 1 787 fixations au lit (durée non répertoriée),

1 487 administrations de tranquillisants [9].

En Norvège, la psychiatrie est également très réglemen-

tée, avec toutefois quelques distinctions majeures. Il est

possible de traiter en ambulatoire sous contrainte certains

patients sévèrement malades, et dont on a l’expérience

qu’ils répondent au médicament proposé. En revanche, il

n’est pas possible de changer une admission volontaire en

prolongation de séjour involontaire. Le patient doit être

réadmis à l’hôpital après un examen pratiqué à l’extérieur

et avec la reconnaissance de l’autorité de police. Il n’y a

aucune statistique norvégienne sur l’effet des traitements

ambulatoires sous contrainte.

La loi suédoise ne reconnaît pas les traitements ambula-

toires sous contrainte, mais un médecin-chef hospitalier

peut donner « une permission » hors de l’hôpital, parfois de

plusieurs semaines, à un patient hospitalisé d’office et qui

reçoit un traitement sous contrainte, à condition qu’il le

suive pendant son congé.

Les plans de coordination entre

l’hospitalier et l’ambulatoire

Lors de la révision de la loi psychiatrique en 1999, deux

nouvelles procédures ont été inscrites, « le rendez-vous de

sortie » et « le plan de coordination ». Elles concernent les

personnes sévèrement malades, typiquement des patients

schizophrènes sans observance et souvent avec un pro-

blème de dépendance. Ces deux nouvelles lois permettent

au médecin-chef hospitalier d’établir, avec ou sans l’accord

du patient, un contrat avec le secteur ambulatoire, une

policlinique psychiatrique, les autorités sociales, les méde-

cins généralistes. Ce contrat permet d’échanger des infor-

mations entre les différents intervenants. Sans lui, ces

informations, de l’ordre du secret médical, ne peuvent pas

être transmises par l’hôpital à ces services, sans l’accord

écrit du patient. Ces contrats ne permettent pas un traite-

ment sous contrainte, mais sont un moyen d’essayer de

garder le contact avec la personne, de se rendre à son

domicile, de la joindre par téléphone, de parler avec son

assistant social de la commune.

Mille contrats annuels étaient attendus après la mise en

vigueur de cette nouvelle loi. Depuis 1999, environ cent par

année ont été enregistrés. Leur réalisation est chaotique,

peu de personnes se soucient de leur suivi en milieu aussi

bien hospitalier qu’extrahospitalier, personne ne se sent

vraiment responsable.

Les lois pénales psychiatriques

La psychiatrie légale au Danemark n’est pas une spécia-

lité, mais appartient à la psychiatrie générale. À partir du

XIX

e

siècle, les délinquants présentant des troubles psychi-

ques peuvent ne pas être condamnés à une peine de prison.

Philosophes, juristes, psychiatres, politiciens ont débattu

sur l’expression « straffefri », littéralement traduisible par

« libre de peine » lié au terme « insensé », sous-entendu

psychotique ou équivalent à un état psychotique comme un

état confusionnel dû à une maladie somatique [7].

Dans la loi de 1930, les psychiatres, influencés par un

optimisme thérapeutique, jouissaient d’un grand pouvoir

décisionnel quant aux mesures psychiatriques et à la durée

de leur application. Lors de la révision du Code pénal en

1973, cette fois sous l’influence de la pensée de la Neo-

classic School of Penology, les délinquants psychiquement

malades mais non psychotiques doivent subir une peine

ordinaire ; seules les personnes psychotiques ne peuvent

pas être condamnées ou emprisonnées, suivant ainsi les

conventions internationales européennes. Les années 1990

ont été davantage marquées par des discussions concernant

la durée des traitements psychiatriques imposés pénale-

ment, qui sont sans limite temporelle pour les patients jugés

dangereux.

La personne délinquante, à la demande de son avocat, du

tribunal ou du procureur, doit subir une expertise psychia-

trique, pas obligatoirement demandée même en cas d’anté-

cédents psychiatriques. Cet examen se passe soit dans un

service spécialisé (quatre cliniques de psychiatrie légale

pour tout le Danemark), soit dans un service public de

psychiatrie. Le psychiatre se prononce sur l’état mental au

moment des faits, mais aussi sur un diagnostic plus général.

Il propose, s’il l’estime nécessaire, des mesures de rempla-

cement de peine, afin de prévenir une potentielle récidive,

et il peut aussi s’exprimer sur la dangerosité de la personne.

La décision finale appartient au tribunal, qui accorde « une

liberté de punition » si la personne était considérée comme

psychotique au moment du crime et remplace la peine par

des mesures psychiatriques, décrites ci-dessous :

1) Placement en en quartier de haute sécurité : concerne les

personnes dangereuses, sans limite temporelle.

2) Placement en milieu psychiatrique, en division de psy-

chiatrie légale, s’ilyadelaplace autrement en division de

psychiatrie générale, sans limite temporelle.

3) Traitement psychiatrique à l’hôpital avec le contrôle de

l’autorité sociale judiciaire.

4) Traitement psychiatrique ambulatoire avec ou sans

contrôle de l’autorité sociale judiciaire.

5) Traitement psychiatrique ambulatoire avec une close

permettant au médecin-chef psychiatre d’hospitaliser la

personne d’office sans passer par la Loi psychiatrique

(Code civil).

Le placement en milieu psychiatrique implique que le

patient séjourne en milieu psychiatrique ouvert ou fermé,

décision prise par le médecin-chef du service, mais ses

permissions sont décidées par la justice et la sortie défini-

tive de l’hôpital par le tribunal. Les traitements psychiatri-

ques ont une durée déterminée, ils peuvent être prolongés si

Soins ambulatoires sous contrainte au Danemark

L’INFORMATION PSYCHIATRIQUE VOL. 82, N° 1 - JANVIER 2006 73

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 04/06/2017.

nécessaire et les permissions de sortie du week-end sont

décidées par le médecin psychiatre responsable.

Il existe un conseil médicolégal indépendant, une com-

mission d’experts psychiatres mandatés par les autorités

publiques. Ce conseil se prononce dans toutes situations de

litige concernant les gestes et hospitalisations sous

contrainte. Les experts sont consultés dans des cas de

graves délits, crimes ou délits sexuels, mais aussi dans des

cas de placement, de changement entre un placement obli-

gatoire vers une forme de traitement plus ouverte. Ces

psychiatres traitent les situations sur dossier et chaque cas

est jugé par trois experts.

Quand le pénal rencontre le civil

Si une personne, condamnée par la justice à un traite-

ment ambulatoire, vient à arrêter son traitement médica-

menteux, la loi pénale n’autorise pas l’administration for-

cée du médicament en ambulatoire. Elle doit être

hospitalisée selon la loi civile, comme tout autre patient, si

son jugement ne contient pas de close permettant une

hospitalisation ou selon la loi pénale si son jugement men-

tionne une possibilité d’hospitalisation, c’est-à-dire sans

les procédures liées à une hospitalisation sous contrainte.

Une fois en milieu hospitalier, la loi civile régit les traite-

ments et les gestes sous contrainte pour tous les patients,

légaux ou pas. Les patients légaux, soumis à un traitement

obligatoire, bénéficient des mêmes moyens de recours que

les autres ; ils reçoivent la visite d’un conseiller de patient

et passent aussi devant le conseil des patients (loi civile).

En revanche, si son jugement comprend une close permet-

tant une hospitalisation d’office (loi pénale), la personne ne

peut faire recours contre une privation de liberté, la situa-

tion est identique pour un prisonnier transféré de la prison

en milieu psychiatrique hospitalier, mais elle peut se plain-

dre à son avocat.

Quand le civil rencontre le pénal

En milieu hospitalier, le personnel (infirmier et médical)

a de plus en plus tendance à porter plainte à la police à

l’encontre de patients qui se comportent violemment ou

profèrent des menaces. Les causes en sont multiples. Un

des facteurs essentiels est un haut niveau d’agressivité

verbale et physique dans les divisions fermées où le person-

nel qui, soit manque parfois d’expérience, soit est tempo-

raire en raison d’un haut taux d’absentéisme, se sent parti-

culièrement exposé et vulnérable, et a un sentiment

constant de surcharge de travail. Il faut aussi noter

l’absence de personnel masculin. Certaines nuits, médecin

et personnel infirmier ne sont que des femmes et il est

parfois nécessaire de faire appel à la police locale, qui

intervient au sein de l’hôpital rapidement, aussi discrète-

ment que possible, ce qui représente des situations difficiles

pour les autres patients de la division.

Le personnel hospitalier a un sentiment d’impuissance

face à certains patients réhospitalisés fréquemment, sans

amélioration de leur état. Il ne se sent pas soutenu par

l’institution, souvent le corps médical tarde à envisager des

prises en charge globales à plus long terme, à la place

d’actions ponctuelles non coordonnées. Parfois porter

plainte contre un patient violent peut mener à un jugement

avec traitement obligatoire. Le danger évident de cette

pratique, si elle devenait une forme de routine, est la perte

du milieu hospitalier comme lieu de soins et d’encadrement

thérapeutique au profit d’une attitude disciplinaire avec une

punition comme outil.

La psychiatrie confrontée aux

problèmes de violence

et de paupérisation touchant certains

patients

Les psychiatres légaux sont exposés à une augmentation

considérable de demandes d’examen comme en témoigne

la croissance du nombre d’expertises pratiquées dans tout

le pays : 300 en 1980 à 1 500 en 2004, soit une augmenta-

tion annuelle de 6,5 %.

Durant cette même période, le nombre total de lits psy-

chiatriques a diminué de 10 000 à 4 000 dans tout le pays et

continue à décroître actuellement. Le nombre de patients

légaux en traitement psychiatrique est passé de 297 en 1980

à 1 134 en 1999, l’incidence augmentant de 6,18 % annuel-

lement [5]. Selon les auteurs de cet article, l’origine de

cette augmentation ne s’explique ni par un changement de

la législation psychiatrique ou pénale, ni par une augmen-

tation de la criminalité dans la population, ni par un chan-

gement des modalités des traitements psychiatriques

légaux. La cause en serait un nombre croissant de patients

psychotiques commettant des actes délictueux et qui, avec

les patients schizophrènes, représentent la majorité des

patients légaux (tableau 1).

Selon Peter Kramp [6], médecin-chef responsable de la

clinique de psychiatrie légale de Copenhague, une des

causes principales de ce phénomène serait la désinstitutio-

nalisation de la psychiatrie, entre autres une diminution

drastique des lits hospitaliers et des durées de séjour de plus

en plus courtes. Par ailleurs, le temps d’attente pour une

hospitalisation dans un service de psychiatrie peut être si

long que certains patients légaux préfèrent rester en prison

plutôt que de se trouver dans un service de psychiatrie

bondé.

Dans la revue hebdomadaire médicale danoise [2], un

médecin-chef psychiatre se demande si l’augmentation du

taux de criminalité parmi les malades psychiatriques est

liée au remplacement, en 1989, du tribunal judiciaire qui

jugeait les actes de privation de liberté et de traitement sous

A. Urfer Parnas

L’INFORMATION PSYCHIATRIQUE VOL. 82, N° 1 - JANVIER 200674

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 04/06/2017.

contrainte, par le conseil des patients, qui se passe à l’inté-

rieur de l’hôpital sans le cérémonial lié à une réunion dans

un tribunal, qui pourrait avoir un impact à plus long terme.

Munkner et al. [8], étudiant une cohorte de patients

schizophrènes à partir des registres danois de psychiatrie et

de criminalité, ont observé que 50 % de tous les jeunes

schizophrènes sont enregistrés dans le registre criminel. Le

temps médian entre le premier contact avec le milieu psy-

chiatrique hospitalier et le premier délit s’échelonne entre

7,1 et 6,7 années et, pour les personnes diagnostiquées

schizophrènes, ce temps diminue entre 5,4 et 4,9. Une

grande partie des délinquants a eu un contact avec la psy-

chiatrie avant de commettre leur premier délit. Un abus de

substance augmente le risque de criminalité, quel que soit

le diagnostic [1].

Kramp et Gabrielsen, en 2004 [6] montrent, dans une

étude transversale effectuée dans les services de psychiatrie

du district de Copenhague, que 10 % des patients schizo-

phrènes entre 20 et 44 ans sont des patients légaux et qu’ils

sont jugés plus souvent pour des actes violents ou de

pyromanie que les autres patients légaux.

Une autre question intéressante soulevée par Kramp est

celle de l’aspect économique : qui paie pour ces patients

légaux ? Par la justice, ils dépendent de l’État, mais par

leurs problèmes de santé, ils dépendant du canton.

Traitement ambulatoire sous contrainte

Les ministères danois de l’Intérieur et de la Santé, à

propos d’une proposition de révision de la Loi psychiatri-

que en 2006, ont commandé un rapport à une entreprise

privée, Rambøll Management, pour étudier les traitements

psychiatriques ambulatoires sous contrainte (qui pourront

se faire hors de l’hôpital psychiatrique) avec, comme but

principal, d’éviter des hospitalisations d’office. Cette

mesure touchera particulièrement les malades psychiatri-

ques les plus graves et non obligatoirement condamnés

pénalement.

Un rapport effectué par une commission de psychiatres

(5 membres), mandatée par l’Association danoise de psy-

chiatrie, qui s’est rapidement prononcée contre cette forme

de mesure, estime à environ 150 le nombre de personnes

qui pourraient subir cette forme de contrainte.

L’entreprise Rambøll Management arrive à la conclu-

sion que les patients schizophrènes gravement malades

n’auront plus besoin d’hospitalisation. Il suffit de les traiter

à la maison et si nécessaire sous contrainte.

Cette conclusion rendue publique a soulevé un vif débat

dans la population danoise et le monde psychiatrique. Plu-

sieurs associations de défense des droits des patients

s’opposent vivement à cette possibilité, soulignant son

aspect non éthique et le fait que cette mesure cache en

réalité une défaillance du fonctionnement actuel de la psy-

chiatrie, un manque de suivi entre l’hospitalier et l’ambu-

latoire, une diminution des ressources financières, l’oubli

du temps et de la difficulté d’établir une relation, le manque

de places en milieu hospitalier ou la brièveté des séjours

[10]. Ces associations soulignent également l’échec des

plans de traitement mis en place lors de la révision de la Loi

psychiatrique en 1999, qui auraient dû permettre une

meilleure coordination, mais qui n’ont pas été appliqués.

D’autres questions se posent sur le fondement éthique

d’une telle proposition, mais aussi en fonction du type de

médicaments, qui ne sont pas curatifs et qui ont un nombre

considérable d’effets secondaires. Plusieurs personnes

évoquent le meurtre de la ministre suédoise en 2004 par un

malade psychique qui avait consulté un service de psychia-

trie quelques jours avant de commettre ce crime, mais avait

été renvoyé à la maison.

Parmi les membres de la commission mandatée par

l’Association danoise de psychiatrie, deux psychiatres pré-

tendent que cette forme de traitement permettra à certaines

personnes d’éviter une déroute sociale et qu’il est non

éthique de laisser ces patients sans traitement et risquer

qu’ils finissent dans la rue ou criminels, « il ne faut pas les

laisser tomber ». Les trois autres, en revanche, soulignent la

liberté individuelle, le droit au domicile privé, l’aspect

discriminatif, l’intervention possible de la police au domi-

cile du patient, la peur pour les personnes de chercher de

l’aide avec, à la clé, le risque de subir un traitement chez soi

sous contrainte... Une étude Cochrane datant de 2005 [4]

montre que les traitements sous contrainte n’ont pas de

meilleurs effets sur la qualité de vie, le niveau social et le

coût des soins qu’un traitement ordinaire.

Les modalités de ce mode de traitement sous contrainte

ne sont pas encore précisées. Sera-t-il possible de forcer le

domicile d’un patient pour l’obliger à prendre son médica-

ment ? La police pourra-t-elle intervenir ? Combien de

temps le traitement durera-t-il ? Quels seront les critères

pour arrêter un traitement ?

Tableau 1.Distribution diagnostique (%) en fonction des expertises psychiatriques entre 1996 et 2001 (Retspykiatrisk Klinik, Copenhague)

Diagnostic 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Schizophrénie 17 31 32 23 24 21

Schizotypie 5 3 8 4 6 3

Autres appartenant au spectre de la schizophrénie 11 10 13 9 6 8

Maladies mentales autres 2 3 4 3 4 6

Retards mentaux 4 3 1 2 4 6

Non psychotiques 60 50 41 59 58 58

Soins ambulatoires sous contrainte au Danemark

L’INFORMATION PSYCHIATRIQUE VOL. 82, N° 1 - JANVIER 2006 75

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 04/06/2017.

6

6

1

/

6

100%