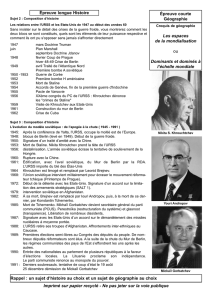

theme 3 le siecle des totalitarismes

1

THEME 3

LE SIECLE DES TOTALITARISMES

QUESTION 2

LA FIN DES TOTALITARISMES

CHAPITRE 2

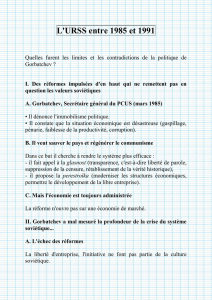

LA SORTIE PROGRESSIVE DU TOTALITARISME EN URSS

Définition du sujet : Tandis que l’Allemagne nazie pour laquelle la

défaite de la 2nde Guerre mondiale a précipité la fin du nazisme ; au

contraire, le régime soviétique sort glorifié par la victoire (notamment

par la bataille de Stalingrad et la libération des camps de concentration

nazis). Cette différence détermine les modalités de sortie du

totalitarisme dans ce pays : un processus progressif d’épuisement

interne qui s’inscrit dans le temps long. Il n’aboutit à la chute

définitive du régime que dans la dernière décennie du XXème siècle. En

effet, même si l’effondrement de l’URSS peu de temps après la chute

du mur de Berlin donne l’impression d’une sortie brutale et rapide du

totalitarisme ; celle-ci a des racines profondes.

Problématique :

Comment les reformes de Gorbatchev ont-elles conduit à la fin du

système soviétique ?

Plan de la leçon :

1. Le poids des facteurs externes

2. Les réformes de Gorbatchev remettent en question les fondements

mêmes du régime soviétique.

BILAN VIDEO :

http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/BMVideos/vvv5.jsp?no=20

2

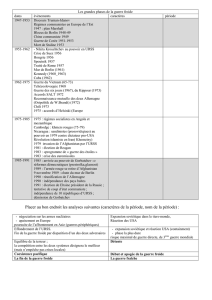

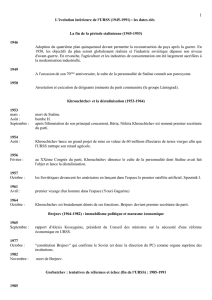

1. Le poids des facteurs externes

A- Retard technologique de l’URSS par rapport aux EUA et au reste

du mode occidental en général.

A la fin des années 1970, le KGB commande une enquête confidentielle pour

évaluer le PNB de l’URSS selon les critères qualitatifs occidentaux et non plus

seulement en volume. Les résultats confirment le déclin de l’URSS dont

l’économie est désormais dépassée par le Japon et la RFA. Au même moment

(à partir de 1978), la Chine met en place les Zones Economiques Spéciales

(ZES) qui fonctionnent selon les règles du capitalisme et redynamisent

l’économie chinoise.

La situation de l’URSS est alors inquiétante. Elle n’est plus capable de

soutenir le rythme de la course aux armements. Les EUA y consacrent 8% de

leur PIB, tandis que le budget militaire de l’URSS absorbe entre 15 et 20% de

son PIB et alors que son économie stagne et n‘est pas en mesure de satisfaire

les besoins de sa population.

Malgré quelques succès ponctuels de l’URSS dans le domaine de la conquête

de l’espace (Spoutnik, Bases spatiales habitées), l’URSS accumule du retard

technologique dans trois domaines fondamentaux du développement à la fin

du XXème siècle : l’informatique, l’espace et la biochimie. L’accident

nucléaire de la centrale de Tchernobyl en 1986 est une des conséquences de

ce retard technologique.

C’est dans ce contexte que le Politburo porte un représentant de la

« nouvelle » génération au pouvoir en la personne de M. Gorbatchev alors

âgé de 54 ans en mars 1985. En effet, le Bureau Politique du PCUS compte

quelques membres qui croient encore à son idéologie et qui ne supportent

plus la corruption croissante à l’intérieur du Parti qui s’est accentuée pendant

l’ère Brejnev. En outre, les couches éduquées et techniquement compétentes

qui faisaient fonctionner le pays savaient que l’inefficacité et la rigidité du

système conduirait inévitablement à son effondrement à moins d’un

3

changement drastique. L’économie soviétique en faillite n’était plus capable

de répondre aux exigences d’un statut de superpuissance militaire.

B- Multiplication des révoltes dans les Démocraties Populaires

d’Europe orientale.

Les Démocraties Populaires d’Europe de l’Est étaient devenues le point faible

de l’URSS.

A cet égard, la situation de la Pologne en est la plus emblématique. Le climat

politique et économique s’y est dégradé à partir du début des années 1970 et

dans ce pays, plus qu’ailleurs, les ouvriers, les intellectuels et les cadres de

l’Eglise catholique y ont été plus solidaires et se sont rejoints à la fois sur les

terrains des revendications économiques et du respect des Droits de

l’Homme. Ainsi, le 23 septembre 1976, après la répression brutale des grèves

ouvrières, les intellectuels fondent le Comité de Défense des Ouvriers (KOR).

Au cours des mois suivants, sont créées des organisations indépendantes et

des journaux ouvertement opposés aux autorités en place. Dans ce pays

trois facteurs se conjuguèrent pour faire perdre toute légitimité au régime

communiste :

o L’opinion publique y était très largement unie par son hostilité au

régime et par un nationalisme très antirusse et catholique.

o L’Eglise conservait une organisation nationale indépendante. Le 2 juin

1979, le pape Jean-Paul II (polonais) génère une explosion de ferveur

religieuse et d’unité nationale qui démontre le déclin du communisme.

o Depuis les années 1950, la classe ouvrière avait régulièrement montré

sa puissance politique par des grèves massives. A partir du milieu des

années 1970, le mouvement ouvrier devint politiquement organisé

(Syndicat Solidarnosc) et soutenu par de nombreux intellectuels et

l’Eglise catholique.

Vis- à-vis de ces formes d’opposition, le régime avait adopté une attitude de

tolérance tacite.

4

Même si elle y avait atteint un niveau d’organisation moins abouti, une

opposition, souvent née dans les milieux intellectuels avait également réussi

à se développer en Hongrie, en Tchécoslovaquie (Cf. rôle de Vaclav Havel) et

en RDA. Dans ces pays, en revanche, l’opposition a plus de mal à dépasser les

milieux intellectuels qui cristallisent l’essentiel des revendications. Ainsi, en

Tchécoslovaquie, 243 intellectuels publient le 1er janvier 1977, la Charte 77,

exigeant le respect des Droits de l’Homme. A l’inverse de Solidarnosc en

Pologne, qui est devenu un mouvement de masse sur une base syndicale et

chrétienne, la Charte 77 demeure limitée aux cercles intellectuels

tchécoslovaques. Cependant, dans les deux cas, Solidarnosc et la Charte 77

ont contribué de façon directe à la chute du communisme.

2. Les réformes de Gorbatchev remettent en question les fondements

mêmes du régime soviétique

A. Des réformes destinées à sauver le régime soviétique.

Dès son arrivée au pouvoir en 1985, Gorbatchev proclame une nouvelle

orientation politique de l’URSS. Sur le plan économique, ces réformes visent

à assoupir le système centralisé et à accorder des marges d’autonomie aux

acteurs individuels ou collectifs, comme la concession de baux à très long

terme aux paysans, l’autorisation de créer des entreprises unipersonnelles ou

des coopératives.

Gorbatchev a conscience que le retard économique et technologique de

l’URSS est dû à l’extrême centralisme de l’économie soviétique, qui empêche

toute initiative individuelle. Ainsi, les entreprises ne peuvent fixer leurs

objectifs de production elles-mêmes en fonction des commandes reçues,

mais selon les objectifs du plan quinquennal.

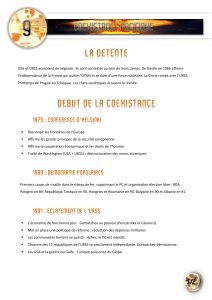

Glasnost (« Transparence »)

Ce terme désigne la politique de libéralisation de la vie politique mise en

place par M. Gorbatchev dès 1985. Elle se manifeste par l’instauration du

5

multipartisme, des élections libres, la liberté de la presse, la fin de la

censure (ce qui donne alors lieu à la publication de nombreux ouvrages qui

avaient jusque là été censurés comme ceux de Soljenitsyne). Des prisonniers

politiques furent aussi libérés et des exilés dissidents purent rentrer dans leur

pays.

Cette politique approfondit la politique de déstalinisation qui avait été initiée

par Khrouchtchev. Comme Khrouchtchev, Gorbatchev dénonce les crimes

commis par Staline, mais cette fois il le fait publiquement.

L’objectif était de moderniser l’URSS, mais aussi de faire pression sur les

conservateurs du Parti opposés à la politique de restructuration

économique.

La Glasnost a provoqué une montée des contestations, notamment parce

qu’elle est mise en place en même temps que la politique de reformes

économiques (Perestroïka) qui a elle-même entraîné une grave crise

économique.

Perestroïka (« Restructuration »)

C’est le nom donné aux reformes économiques et sociales impulsées et

mises en œuvre par M. Gorbatchev en URSS d’avril 1985 à décembre 1991.

Dès les années 1960, un économiste soviétique, Evsei Liberman avait averti

que l’extrême centralisme de l’économie soviétique ainsi que la rigidité de la

planification étaient les causes du retard de l’économie soviétique qui ne

laissait aucune place aux initiatives personnelles.

Gorbatchev conduit alors une série de reformes structurelles profondes :

o Restitution de la terre aux paysans qui bénéficient de baux à long

terme (50 ans) pour des exploitations personnelles.

o Autorisation pour les particuliers de créer des entreprises

unipersonnelles ou des coopératives (restaurants, salons de coiffure,

petit artisanat…)

o Tentative de libéralisation de l’activité économique des grandes

entreprises d’Etat en responsabilisant le personnel.

o Diminution du rôle du Parti à partir de 1988

6

6

7

7

8

8

1

/

8

100%