JULES CÉSAR EN GAULE - L`Histoire antique des pays et des

JULES CÉSAR EN GAULE

TOME PREMIER

PAR JACQUES MAISSIAT.

PARIS - 1865

AVANT-PROPOS.

INTRODUCTION. — COMMENTAIRES DE JULES CÉSAR.

NOTICE GÉOGRAPHIQUE

SUR LES RÉGIONS DU SUD-EST DES GAULES AU TEMPS DU

JULES CÉSAR.

I. PARTIE PHYSIQUE. — II. PARTIE HISTORIQUE.

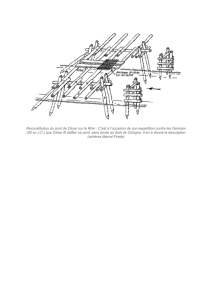

MOYENS MILITAIRES

EMPLOYÉS DE PART ET D'AUTRE DANS LA GUERRE DE

GAULE.

I. ARMES DE MAIN. — II. ARMES DE BATTERIE. - LÉGION. — III.

ATTAQUE DES PLACES.

COUP D'ŒIL RETROSPECTIF

SUR LA GUERRE DE GAULE CISALPINE ET SUR LA POLITIQUE

DES ROMAINS CONTRE LES GAULOIS D'ITALIE.

INVASION DE LA GAULE CELTIQUE.

ÉMIGRATION DES HELVÈTES.

AVANT-PROPOS.

Les grands peuples ont eu le culte des aïeux. Suivre les beaux exemples donnés

par les aïeux, more majorum, a été la grande maxime du peuple romain. Nous

retrouverions sans doute cette maxime au fond des annales de tous les peuples

qui ont occupé une large place dans l'histoire.

Mais il ne suffit point de garder la mémoire des hauts faits et des vertus des

aïeux, il faut aussi savoir se souvenir de leurs fautes et de leurs malheurs, afin

de s'en préserver. Se connaître soi-même est encore plus nécessaire pour les

nations que pour les individus : les enseignements de l’histoire portent ce fruit.

Car Ion rencontre dans les races d'hommes des qualités bonnes ou mauvaises

qu'elles tiennent de leur sang, des aptitudes et des défauts qui font leur force et

leur faiblesse. Dans chaque race l'ensemble de ces tendances natives, heureuses

ou malheureuses, utiles ou nuisibles, constitue le caractère propre de la nation,

caractère qui persiste dans l'histoire comme le caractère de l'homme durant sa

propre vie. Les races qui n'ont pas vécu sans gloire paraissent, en effet, avoir

conservé leur caractère primitif et se perpétuer dans les mêmes régions, malgré

tous les ébranlements de la politique.

A ce point de vue, l'histoire des Gaulois, au temps de César, n'est pas seulement

l'histoire de nos aïeux : c'est la nôtre ; c'est là que nous pouvons voir à quoi

nous exposent les tendances naturelles de notre race ; et l'expérience de ce qui

leur est arrivé montre assez à un peuple intelligent son côté fort et son côté

faible : à lui de conclure s'il veut grandir ou déchoir.

Est-elle d'ailleurs sans intérêt général pour la philosophie de l'histoire des

peuples, cette guerre de nos pères à laquelle la plus fameuse guerre des Grecs

n'est comparable que par sa durée de dix ans ? cette guerre de Gaule rapportée

par l’un des plus parfaits écrivains, par celui dont le génie universel a peut-être

plus fait pour sa propre grandeur avec son livre qu'avec les légions romaines ?

cette guerre soutenue par un barbare de noire race contre le plus grand guerrier

de Rome ; par notre patrie, dans l’état primitif de tribus isolées, contre le peuple

romain dans toute sa force, au moment où l'unité romaine envahissante

atteignait déjà le haut Rhône, la ligne des Cévennes ? cette guerre dans laquelle

le souffle de la liberté qui remuait les Gaules y fit sortir de la terre des Arvernes

le germe, arrosé de tant de sang, qui devait un jour devenir l'unité française ?

N'y a-t-il pas un intérêt général à connaître les lieux de cette terrible guerre,

pour la mieux comprendre ? Les antiquités locales qui nous en ont conservé le

souvenir depuis les Gaulois ne disent-elles rien des malheurs des peuples, en

parlant à nos cœurs du premier âge de notre patrie ?

L'opinion publique, en France, ne s'y est pas trompée. Elle a bien vite, à

l’occasion des recherches spéciales publiées il y a sept ans, saisi tout l'intérêt que

présente l'étude des Commentaires de César : cette base de notre histoire

nationale posée de la main d'un ennemi. Les publications se sont succédé depuis

lors en grand nombre ; et l'Empereur lui-même a chargé une commission,

composée de savants de toute classe, d'exécuter une carte des Gaules en

concordance avec les Commentaires. Les recherches ont été provoquées partout

et poussées avec beaucoup d'ardeur.

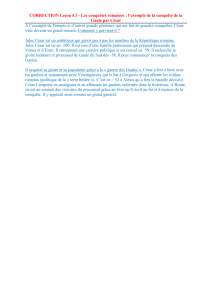

Au sujet du point capital, l'emplacement du lieu fatal où succomba la Gaule, et

d'où sortit, on peut le dire, l'empire des Césars, deux opinions se trouvaient en

présence : fallait-il voir Alesia ou Alexia

(car les manuscrits donnent l'un et l'autre

nom)

dans Alise, en Bourgogne, ou dans Alaise, en Franche-Comté ? La première

opinion était la plus ancienne, et c'est également celle que la commission

impériale a adoptée. Elle a fait elle-même des recherches, pratiqué des fouilles

sur le terrain du mont Auxois, où est Alise. On a trouvé là nombre d'objets

intéressants, l’on y a reconnu des indices d'anciens fossés ; mais ces fossés ne

sont ni en même nombre, ni à la même distance, ni de la même forme que ceux

dont César nous a laissé une description si précise. En outre, l’on a produit

beaucoup d'objections contre l’opinion nouvelle ; mais l’on est loin d'avoir réfuté

toutes celles qui ont été produites contre l’opinion ancienne ; si bien que,

aujourd'hui, en résumé et sans compter nos propres objections qui porteront des

deux côtés à la fois, chacune des deux opinions discutées semble plus ébranlée

par ses adversaires qu'affermie par ses partisans.

En face d'un texte aussi correct que celui de César, après tant d'investigations

poursuivies par des hommes si compétents, l'incertitude est un résultat qui

pourrait paraître surprenant. L'oubli d'un certain nombre de passages essentiels

dans les auteurs, de frappantes erreurs d'interprétation du texte de César, que

nous aurons dans notre travail l'occasion de signaler plus d'une fois,

surprendront encore davantage, de la part de savants dont personne ne peut

mettre en doute ni les connaissances ni la bonne foi scientifique. Certes, l’on a vu

souvent des idées préconçues obscurcir les points les plus lumineux dans les

meilleurs esprits ; mais en considérant l’ensemble des travaux mis au jour sur la

matière qui nous occupe, l’on est frappé d'un caractère général tenant à la

marche qu’on a suivie. A nos yeux, il y aurait là plus que des erreurs

accidentelles : il s'y trouverait un vice fondamental ; quelque chose d'incohérent

s'y reconnaît ; il nous semble qu'il y manque une interprétation large et suivie

des textes, et une vue suffisamment étendue de la question.

On s'est renfermé dans les détails en omettant les caractères généraux. Or ce

sont les caractères généraux qui peuvent fournir les plus sûrs éléments de

certitude.

On s'est appuyé avec confiance sur la similitude entre un nom local et le nom

d'Alésia. Il est vrai que le nom est un indice, mais cet indice est incertain : car le

nom d'Alésia peut n'être pas resté au véritable emplacement do cet oppidum. Ne

voyons-nous pas que les noms de Genabum, d'Avaricum, ont disparu de la

surface du sol de la Gaule ? Et puis, est-il donc impossible que des noms à peu

près semblables aient été donnés à des localités différentes ?

Quant à la similitude entre un terrain et celui de l’oppidum, il la faudrait absolue,

et il est de fait qu'elle n'est ici qu'approximative de part et d'autre.

La situation géographique d'Alésia relativement au pays lingon, au pays séquane,

et dans la direction de la Province romaine, a été discutée ; mais l’on n'a

présenté aucune donnée précise qui servît à la déterminer.

On s'en est tenu là. Or, dans ces tenues, le problème nous parait insoluble ; ainsi

posée, la question est une impasse.

Deux éléments ont manqué dans la discussion, à savoir : la porte de sortie de la

Gaule ; le dessein de Vercingétorix se rendant à Alésia. En d'autres termes, le

nœud de la question est l'attitude militaire des deux ennemis. Car, si l’on arrive à

démontrer que César avait en vue une porte de sortie de la Gaule, et quelle était

celte porte ; que Vercingétorix lui a coupé la retraite, et sur quels points

seulement le fait était possible, il devient facile de déterminer avec certitude les

conditions caractéristiques du lieu de l'oppidum où Vercingétorix s'est arrêté. Et

même s'il est prouvé qu'une seule région de la Gaule peut avoir été le théâtre de

ces événements, la méthode suivie conduira sûrement à l’exclusion de tout lieu,

quel qu'il soit en lui-même, qui n'est pas situé dans cette région.

Nous n'avons pas l'avantage que donne, dans une discussion de cet ordre,

l'expérience de l'art militaire moderne ; mais nous y apportons, avec une

méthode nouvelle, avec la connaissance de quelques textes négligés jusqu'à ce

jour et le secours de traces romaines de cette guerre qu’on n'avait point encore

observées, une longue habitude du livre de César, et des notions complètes du

terrain de la région à laquelle s'appliquent les événements.

Nous avons pu lire et relire les Commentaires sur les lieux mêmes qui y sont

décrits. Nous avons traduit César par lui-même ou par des comparaisons tirées

des livres de Salluste, son lieutenant. Nous avons suivi rigoureusement l'ordre du

récit de César. Nous avons établi les faits avec continuité ; nous n'avons rien

omis dans l'examen du texte qui pût se rattacher à la question.

Pour ce qui tient à notre plan, nous avons d'abord rapproché deux campagnes, la

première et la septième, qui s'éclairent l’une l’autre ; les circonstances

particulières de ces deux campagnes nous ayant fait préjuger que César, dans le

cours de la septième, avait dû chercher à reprendre, pour sortir de la Gaule, les

passages qu'il avait suivis en sens inverse, au début de la première, pour y

pénétrer.

Nous avons étudié, dans l’ensemble et dans le détail, l’orographie de cette partie

de la Gaule, au point de vue des passages des montagnes, tels qu'ils étaient à

l’époque des événements rapportés. Nous avons déterminé, au moyen de toutes

les indications de César et de Strabon, qui lui est peu postérieur, la géographie

des peuples dont les noms, rencontrés dans le récit, servent de renseignements

pour les lieux.

Nous avons ainsi pu suivre la marche de César dans les deux campagnes pas à

pas sur le terrain, sans laisser aucun point indéterminé derrière nous : confirmé

sans cesse dans notre méthode par la facilité constante de l'application des faits

successivement présentés, et par l'accord des deux récits.

... Tantum series juncturaque pollet !

De cette étude patiente des textes en regard du terrain de l’ancienne Gaule,

disons-le dès à présent, car cette considération importe, et c'est là le point

capital que nous cherchons à démontrer par ce travail, il est résulté peu à peu

dans notre pensée, comme appréciation définitive et sommaire : que Jules César

est loin d'avoir eu sur Vercingétorix et les Gaulois la supériorité militaire qu’on lui

accorde généralement dans l'histoire, et que l'illusion provient de l'art que César

lui-même a mis dans ses Commentaires de la guerre de Gaule. Il était, dit

Appien, très-habile dans l'art de l’hypocrisie. Et c'est l'usage qu'il a fait

généralement de cette habileté dans la réduction des Commentaires qui formera

l'objet de notre Introduction ; car le texte de César étant la base de toutes nos

preuves, il est indispensable que le lecteur apprécie bien d'avance avec nous la

valeur et l'esprit de ce texte célèbre.

Nos premières communications faites à l'Académie impériale des inscriptions et

belles-lettres, touchant la guerre de Gaule, remontent à 1856. Nous y

présentâmes une opinion nouvelle, à savoir, que le véritable emplacement de

l'oppidum d'Alésia est le plateau d'Izemore, dans le département de l'Ain. Depuis

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

65

65

66

66

67

67

68

68

69

69

70

70

71

71

72

72

73

73

74

74

75

75

76

76

77

77

78

78

79

79

80

80

81

81

82

82

83

83

84

84

85

85

86

86

87

87

88

88

89

89

90

90

91

91

92

92

93

93

94

94

95

95

96

96

97

97

98

98

99

99

100

100

101

101

102

102

103

103

104

104

105

105

106

106

107

107

108

108

109

109

110

110

111

111

112

112

113

113

114

114

115

115

116

116

117

117

118

118

119

119

120

120

121

121

122

122

123

123

124

124

125

125

126

126

127

127

128

128

129

129

130

130

131

131

132

132

133

133

134

134

135

135

136

136

137

137

138

138

139

139

140

140

141

141

142

142

143

143

144

144

145

145

146

146

147

147

148

148

149

149

150

150

151

151

152

152

153

153

154

154

155

155

156

156

157

157

158

158

159

159

160

160

161

161

162

162

163

163

164

164

165

165

166

166

167

167

168

168

169

169

170

170

171

171

172

172

173

173

174

174

175

175

176

176

177

177

178

178

179

179

180

180

181

181

182

182

1

/

182

100%