Thème 7 : Les nouveaux cadres de l`action publique

TES, Th 9 mai 2009

1

Thème 9 : Les nouveaux cadres de l'action publique.

La régulation macroéconomique

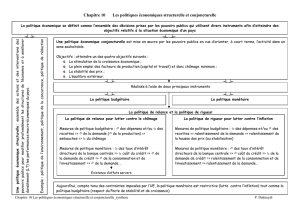

L'action des pouvoirs publics se traduit dans des politiques. Les politiques économiques peuvent être définies comme

l'ensemble des mesures prises par les pouvoirs publics pour agir sur l'activité économique et modifier éventuellement son

déroulement «spontané» de manière à atteindre certains objectifs.

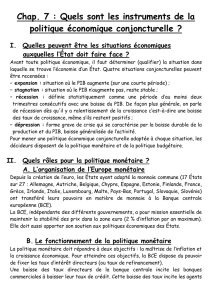

Le carré magique:

Les objectifs de la politique éco sont nombreux ;

on peut les résumer autour de 4 indicateurs :

croissance éco, inflation, chômage et

les échanges extérieurs

Ces politiques peuvent être «ponctuelles» quand elles cherchent à agir à court terme, pour remédier à un dysfonctionnement,

résoudre un problème, par exemple. On parle alors de politiques conjoncturelles. Elles peuvent aussi tenter de transformer les

conditions de la production, d'agir sur les structures économiques et/ou sociales. On parle alors de politiques structurelles.

Dans les deux cas, ces politiques se font en utilisant des outils, comme le budget ou la monnaie. On peut donc, parler de

politique budgétaire ou de politique monétaire. Qu'elles soient conjoncturelles ou structurelles, les politiques économiques sont

obligatoirement transformées par l'intégration économique et politique qui se fait dans le cadre de l'Union européenne.

I/ les politiques conjoncturelles

A- les outils de la politique conjoncturelle

On considère traditionnellement qu'il y a deux outils fondamentaux de la politique conjoncturelle - la politique budgétaire et la

politique monétaire.

La politique monétaire: on peut la définir comme l'ensemble des moyens mis en oeuvre pour contrôler l'évolution de la

masse monétaire (c'est-à-dire la monnaie en circulation à un moment donné). Les moyens utilisés sont essentiellement l'action

sur les taux d'intérêt. Si par exemple, pour lutter contre l'inflation, on décide d'augmenter les taux d'intérêt, les agents

recherchant de la monnaie, pour certains d'entre eux, renonceront à emprunter du fait du coût plus élevé de l'emprunt - il y

aura donc moins de monnaie, moins de masse monétaire, en circulation. Faute de financement, ces agents risquent également

de devoir renoncer à certaines dépenses, notamment à leurs investissements. La demande de biens et services sera donc moins

forte, ce qui tendra à réduire l'inflation, mais aussi, en contrepartie, réduira la croissance. L'effet sera bien entendu inverse si

l'on décide de diminuer les taux d'intérêt

Depuis les années 80, priorité est donnée aux politiques monétaires pour combattre l’inflation.

Annexe 1 : Le remède monétariste contre l’inflation

Passons maintenant de la cause du mal à son remède. La réponse est très simple. [...]

Le seul remède contre l'inflation consiste à empêcher que les dépenses augmentent aussi rapidement. Le seul moyen dont dispose le

gouvernement pour lutter contre l'inflation consiste à dépenser moins et à fabriquer moins de monnaie. Le seul remède est de réduire

l'accroissement de la quantité de monnaie. Il n'y a pas d'autre solution.

L'inflation est exactement comme l'alcoolisme.

[ ... ] Lorsqu'un alcoolique essaie de s'arrêter de boire et subit une cure de désintoxication. D'abord il se sent mal et ce n'est qu'ensuite

qu'il ressent les bienfaits de sa cure. Il traverse un très mauvais moment avant d'aller mieux et de ne plus avoir envie de boire. De la

même manière, lorsqu'un pays entreprend de lutter contre l'inflation, au début il en souffre : les effets se nomment baisse de croissance,

chômage et même récession, Ce n'est que par la suite qu'il tire profit de sa conduite. [ ... ]

C'est ce qui risque de nous arriver avec l'inflation. Si nous entreprenons de guérir le mal, cela entraimera inévitablement une période de

ralentissement de la croissance, accompagnée d'une augmentation du chômage. La raison en est très simple. Le moyen de traiter

l'inflation consiste à freiner l'ensemble des dépenses. Pendant un certain temps, le freinage des dépenses a donc comme effet de réduire

le volume de la production et d'entraîner un ralentissement de la croissance jusqu'à ce que les agents économiques se persuadent qu'il y

a eu baisse de la demande globale et qu'ils puissent réajuster leurs contrats. Ce réajustement met fin au processus de ralentissement et

la croissance économique peut reprendre à un taux d'inflation plus faible. M. Friedman, op. cit

Q1 : Comment la lutte contre l’inflation se justifie-t-elle?

Politique de lutte contre l’inflation permet stabilité des prix.

Cette stabilité des prix favorise la croissance et l’emploi :

- L’absence d’inflation protège le pouvoir d’achat des ménages (= maintien de la consommation) et la

compétitivité des entreprises (hausse production et donc croissance)

- Stimule l’investissement car les rendements futurs des investissement sont mieux appréciés.

- Absence de risque d’inflation permet confiance dans la monnaie => baisse des tx d’intérêt =>

hausse consommation et investissement => croissance.

Q2 : Quelles sont les conséquences négatives d’une politique de lutte contre l’inflation ?

Politique de lutte contre l’inflation passe par des tx d’intérêt élevés (afin de limiter le recours au crédit,

source de création monétaire). Ainsi frein à la création monétaire et à la croissance de la demande

TES, Th 9 mai 2009

2

alimentée par les crédits. Or, hausse des taux d’intérêt est un frein à la consommation et à l’investissement

=> à court terme, politique qui limite la croissance éco et augmente le chômage.

Pour les libéraux, passage obligé pour assainir la situation éco (comme cure de désintoxication : annexe 1)

et ainsi à moyen et long terme permettre une reprise de la croissance avec un tx d’inflation faible et les

effets positifs cités en question 1.

Q3 : Pour chaque proposition, dites s'il s'agit d'une conséquence probable de la hausse des taux d'intérêt (vrai) ou

pas (faux).

Les ménages épargnent plus. vrai faux

L'investissement des entreprises est favorisé. . vrai faux

Les ménages empruntent plus. . vrai faux

Les banques créent plus de monnaie. vrai faux

Les ménages empruntent moins. . vrai faux

L'inflation est freinée. . vrai faux

Remarque : la politique monétaire n’est pas le seul moyen pour lutter contre l’inflation (maîtrise des coûts, en

particulier salariaux).

La politique budgétaire : on peut la définir comme une politique économique utilisant le Budget de l'Etat pour atteindre

des objectifs économiques ou sociaux particuliers. Le Budget de l'Etat, voté chaque année à l'automne par l'Assemblée

nationale et le Sénat (en France) sous le nom de «Loi de Finances», comprend l'ensemble des recettes et l'ensemble des

dépenses de l'Etat pour l'année à venir. Le solde budgétaire est la différence entre les recettes et les dépenses. Quand ce solde

est positif, on parle d'excédent budgétaire, quand il est négatif, on parle de déficit budgétaire.

A partir du doc 14 p 405 :

Q4 : Comment l’Etat peut-il utiliser son budget pour soutenir l’activité économique en période de récession ?

L’Etat peut utiliser son budget pour soutenir l’activité éco en période de récession : contracyclique

Qd récession, l’Etat peut augmenter ses dépenses, créer un déficit et ainsi relancer l’activité éco.

Hausses de dépenses : hausse des ressources monétaires versées aux agents éco et stimule leurs

dépenses et consommations.

Ex : rémunération des fonctionnaires, embauche de nouveaux fonctionnaires favorisent l’emploi et la

consommation des ménages qd chômage sévit.

Aide aux entreprises : subventions…

Dépenses d’infrastructures : transport, autoroutes soutient industrie batiment et travaux publics

Entreprises publiques qui investissent massivement qd secteur privé ne le fait pas.

Baisses des recettes : réductions d’impôts favorise la dde des agents éco.

Ex : baisse impôt sur le revenu stimule la consommation des ménages.

Baisse tx impôt sur les stés, dégrèvements fiscaux favorisent activité des entreprises (embauche,

investissements….)

Q5 : Pourquoi le mécanisme du multiplicateur est-il moins efficace dans une économie ouverte ? Comment résoudre le

problème ?

En éco ouverte, politique de relance de la dde se heurte à un obstacle majeur : une partie de la dde se

porte sur des produits étrangers donc ne stimule pas la croissance interne, d’autant plus si le pays mène

seul une politique de relance (ex : 1981).

Seule une action coordonnée de l’ensemble des pays peut limiter le pb (encore faut-il que les agents éco

sur le territoire soit capables de répondre à une dde ext croissante (investissements suffisants, production

adaptée, compétitive….)

C’est justement ce que certains économistes réclament au niveau européen.

Q6 : Pourquoi, en période de récession, le déficit budgétaire soutient-il « automatiquement » l’activité économique ?

qd récession, les recettes ralentissent puisqu’elles proviennent de l’activité éco, [Toutes choses égales par

ailleurs, un ralentissement de la croissance du PIB entraîne en effet de moindres rentrées fiscales.

L’assiette des prélèvements obligatoires est en effet constituée par la richesse produite, « richesse »

mesurée par la valeur ajoutée et, au niveau macroéconomique, par le PIB. Si le PIB progresse moins

rapidement, les prélèvements obligatoires, qui représentent une part du PIB, progresseront alors

automatiquement moins vite.

Avec un PIB de 100 et des prélèvements obligatoires de 40 %, les recettes fiscales seront de 40 ; mais elles

seront de 44 si le PIB est de 110 contre seulement 42 si le PIB est de 105. ]

Et les dépenses augmentent (emploi, dépenses sociales). Le déficit se creuse donc et soutient

automatiquement l’économie.

Dans quelle mesure l'intégration économique réalisée dans le cadre de l'U.E. remet en cause, ou transforme, l'autonomie des

nations dans la conduite de leurs politiques conjoncturelles : un Etat peut-il aujourd'hui prendre des décisions économiques,

comme baisser les taux d'intérêt ou augmenter les impôts par exemple, librement, sans en référer à personne?

L'intégration dans l'Union européenne limite la liberté d'action des Etats membres qui, d'ailleurs, l'ont eux mêmes décidé. Pour

autant il serait faux de dire que ces Etats n'ont plus aucune capacité d'action autonome.

B- Les changements liés à l’intégration européenne. Réussites et insuffisances

1) L'euro impose l'abandon d'une politique monétaire nationale autonome.

La politique monétaire est l'un des outils essentiels de la politique conjoncturelle, on l'a dit plus haut. Avec l'euro, c'est la

Banque Centrale Européenne (B.C.E.) qui dirige la politique monétaire pour tous les pays de la zone euro depuis le 1er janvier

TES, Th 9 mai 2009

3

1999. Les banques centrales, la Banque de France par exemple, ne sont plus que des relais de la B.C.E. dans les pays et ces

relais ne font qu'appliquer les mesures décidées par la B.C.E. Autrement dit, ce ne sont plus les Etats qui peuvent se préoccuper

des taux d'intérêt, par exemple. Ils ont été, ou plutôt se sont, dépossédés de leurs prérogatives en matière monétaire. Cela

signifie qu'aujourd'hui, la France, par exemple, si elle voulait relancer la consommation en baissant les taux d'intérêt pour

encourager la vente à crédit, ne pourrait pas le faire, sauf si la B.C.E. était d'accord et le faisait pour tous les pays de la zone

euro. On voit donc bien ici que les pays ont une bien moins grande autonomie dans leur politique conjoncturelle qu'avant

l'intégration dans l'Union européenne. Mais cet abandon de souveraineté nationale s'accompagne d'avantages économiques non

négligeables. (cf.TD)

BCE est indépendante => n’est pas soumise à une autorité gouvernementale :

Avantage : permet à la politique monétaire de la BCE de na pas dépendre de considération politique, de

pression politique =< BCE peut donc se consacrer à sa mission de lutte contre l’inflation.

Inconvénient : cela pose des pb de coordination avec les politiques budgétaires nationales car politique

budgétaire européenne inexistante => 2)

2) une politique budgétaire européenne inexistante.

a- Un budget européen étriqué.

Annexe 2 : Le budget européen

2002

2003

2004

2007

Politique agricole commune

47820

48730

49670

42700

Total du budget européen en millions d’euros

102930

103530

103810

126500

En % du PNB européen

1,2

1,2

1,18

1,08

Rappel : Le budget fédéral européen demeure limité à 1% du PIB européen (contre 21% aux USA) et doit être

strictement équilibré (contrairement aux budgets des Etats membres). Il ne peut donc répondre avec autant de

vigueur aux aléas de la conjoncture qu’aux Etats-Unis.

Q7 : Quelle est la place de la PAC dans le budget européen ?

Jusqu’en 2004 (et même 2006), PAC représente la ½ du budget européen (encore plus du 1/3 en 2007)

=> il reste donc peu pour financer d’autres politiques.

Q8 : Quelle conclusion vous inspire la dernière ligne du doc annexe 2 ?

Faiblesse du budget européen => politique budgétaire repose sur les Etats nationaux et politique de relance

de la demande par l’intermédiaire de la politique budgétaire européenne inenvisageable.

Doc 25 p 411 : comparaison politique budgétaire des EU et de l’Europe.

EU : budget des Etats doivent être en équilibre et c’est le budget fédéral qui répond aux aléas de la

conjoncture éco de chaque Etat : prélève plus et donne moins aux Etats où croissance, et inversement dans

Etats où conjoncture morose.

Europe : budget européen doit être en équilibre ; ajustement se fait par l’intermédiaire des budgets

nationaux. => pas de relance possible au niveau européen.

b- Des politiques budgétaires nationales en manque de coordination

Annexe 3 : Quant à la coordination des politiques budgétaires des Etats membres, il faudrait inventer un processus

politique complexe pour sortir d’une logique de règles : cela consisterait en effet à décider au niveau européen quels

membres doivent réduire leurs déficits publics, et donc augmenter leurs impôts tout en restreignant leurs dépenses,

et lesquels auraient le droit d’accroître les dépenses tout en baissant les impôts. Ce serait un abandon de

souveraineté majeur, puisque les choix budgétaires restent aujourd’hui une des prérogatives essentielles des

parlements nationaux.

Au-delà, dans un ensemble comme l’Union européenne, dépourvue d’autorité économique centrale, chaque Etat

membre a intérêt à mener des politiques restrictives sur son propre territoire pour abaisser ses coûts et gagner des

parts de marché chez ses voisins. Quand un seul pays mène une telle politique, il peut être gagnant, mais quand tous

les pays jouent à ce jeu en même temps, c’est l’ensemble qui est perdant. C’est parce qu’elle est enfermée dans ce

cercle vicieux que l’Union européenne a tant de mal à connaître une croissance suffisamment soutenue pour combattre

le chômage qui la ronge. Guillaume Duval dans alter éco N° 256 Mars 2007 p 58

Q9 : En l’absence de coordination des politiques budgétaires, montrez en quoi la somme de intérêts « individuels » de

chaque pays s’oppose à l’intérêt « général ».

Hétérogénéité des pays membres de la zone euro nécessite une coordination des politiques éco : les petits

pays, plus sensibles à la demande extérieure peuvent pratiquer une politique de rigueur alors que les

grands pays, plus sensibles à la demande intérieure sont tentés de mener des politiques budgétaires moins

rigoureuses.

Le pacte de stabilité impose la maîtrise du déficit public, or les situations disparates nécessiteraient des

politique sbudgétaires différentes.

Si tous les pays mènent politique de rigueur, jeu à somme négative car ne permet pas le soutien de la

croissance européenne.

c- Un Pacte de stabilité et de croissance (Traité d'Amsterdam, 1997) réduisant

l'autonomie de la politique budgétaire de chaque pays.

TES, Th 9 mai 2009

4

Les déficits budgétaires sont potentiellement inflationnistes : quand l’Etat réalise un déficit budgétaire important, il

injecte des ressources dans l’éco. Celles-ci accroissent les revenus, les dépenses (y compris de l’Etat), ce qui peut

entraîner un accroissement des prix.

L’objectif de stabilité des prix en Europe a imposé une discipline budgétaire aux pays membres pour éviter que les

politiques nationales ne s’opposent à cet objectif.

Le Pacte de stabilité et de croissance est un pacte de discipline budgétaire contraignant les pays de l’Euro à

maintenir leur déficit public dans les mêmes limites que celles exigées pour le passage à l’Euro (3% du PIB).

Le pacte de stabilité limite donc assez considérablement, en principe, les marges de manoeuvre des Etats dans le

domaine budgétaire puisqu'ils ne peuvent plus faire autant de déficit budgétaire qu'ils pourraient le souhaiter. Reste

à savoir si les critères de Maastricht sont effectivement respectés, ce qui n’a pas toujours été le cas ces dernières

années.

Déficits publics, en % du PIB.

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

France

- 3,1

- 4,1

- 3,6

- 3

- 2,5

- 2,4

- 2,8

Allemagne

- 3,7

- 4

- 3,8

- 3,4

- 1,6

0,0

- 0,7

Depuis 2006, Allemagne a mené politique favorisant l’offre à la demande (frein des saliares et revenus

sociaux ont réduit la demande intérieure mais ont permis hausse des parts de marché à l’extérieur

(explique que l’Allemagne n’est pas subi l’appréciation de l’€ par rapport au dollar l’an dernier en terme

d’exportations) => mais pénalise les partenaires comme la France car demande allemande faible.

Définitions : - dette publique : ensemble des sommes dues par l’Etat par suite de sa politique d’emprunt.

- déficit public : situation dans laquelle les recettes du budget des administrations publiques (Etat,

collectivités locales et sécurité sociale) sont inférieures aux dépenses. (# déficit budgétaire : concerne

uniquement l’Etat)

Les conséquences du pacte de stabilité.

Annexe 4.

Q10 : Décrivez les mécanismes menant à une hausse du déficit public.

hausse des dpses de protection sociale et ralentissement de la croissance limite les recettes de l’Etat

(ralentissement hausse des cotisations sociales, impôts liés à la production, sur les revenus, ralentissement

rec sur TVA car ralentissement de la dde…). Et hausse des dpses publiques : chômage pauvreté,

viellissement de la pop°, soins…

Q11: Sachant que le pacte de stabilité limite à 3% du PIB le déficit public, quelles sont les conséquences possibles de

cette nécessité de réduire ce déficit public (en cas de dépassement) ?

Conséquences possibles d’une nécessité de réduire ce déficit public : baisse déficit public nécessite rigueur

budgétaire.

- Soit hausse des PO => hausse cotisations sociales et impôts => ralentissement de la dde, perte de

compétitivité des ent…

- Soit baisse des dpses cad des revenus sociaux (indemnités chômage, minima sociaux,

remboursements des soins, montant des retraites…) => hausse pauvreté, ralentissement pouvoir

d’achat de ceux qui ont la propension à consommer la plus forte…

- Soit hausse dette publique => effet d’éviction :Etat emprunte sur le marché financier et limite

l’épargne disponible pour financer les investissements des entreprises ; offre d’épargne devient

inférieur à la demande d’épargne => hausse tx d’intérêt et frein à l’investissement.

TES, Th 9 mai 2009

5

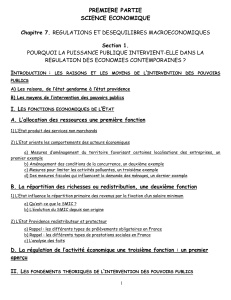

II/ Les politiques structurelles : l’action des pouvoirs publics sur les structures

économiques et sociales.

A- les outils.

Les politiques structurelles ont pour objectif d'infléchir l'évolution économique et sociale de longue période. Elles

cherchent à améliorer les structures économiques et sociales de manière à ce que l'appareil productif soit

durablement efficace.

RAPPEL de 1ère : les politiques structurelles ont pour objectifs de corriger les défaillances du marché (cf. cours 1ère

sur les limites du marché) : l’Etat doit donc prendre en compte l’existence des externalités négatives que le marché

ignore, prendre en charge les biens indivisibles, par définition non rentables pour le marché, l’existence de monopoles

naturels.

Ces politiques peuvent être :

libérales lorsqu'elles visent la mise en place de structures qui soutiennent le marché (privatisations,

déréglementation ...) ou mettent en place un environnement favorable à la croissance (théorie de la croissance

endogène : Etat éduque, favorise la R&D) ou plus interventionnistes.

L’Etat est devenu un acteur important à partir de la crise de 1929.

1) L'Etat réglemente. Ensemble des textes par lesquels les pouvoirs publics imposent des obligations aux

acteurs économiques (entreprises, travailleurs, ménages…)

Ex : il taxe en cas d'externalités négatives, met des quotas, imposent des normes et légifère sur les différents

marchés dans le cadre de politique sociale (35h par ex) ou d'environnement (ex: classement des usines en « type

Seveso »)

Entre 1945 et les années 80, on a assisté à une forte croissance du domaine de règlementation, dans l’idée que l’Etat

avait un rôle important à jouer dans la croissance et la répartition de cette croissance.

Depuis les années 80, on est entré dans une phase de déréglementation (suppression progressive de règles encadrant

l’activité économique afin de favoriser la concurrence), dans une logique donc libérale de laisser davantage le marché

s’autoréguler, l’Etat devant se limiter à assurer le bon fonctionnement du marché. Ex de déréglementations :

- en France, certaines protections instaurées par le droit du travail ont disparu (interdiction du travail des

femmes la nuit, autorisation administrative de licenciement, définition de l’horaire légal du travail à la

semaine, etc).

- De même, le contrôle des prix a complètement disparu, sauf sur certains produits très précis (ex :

médicaments).

- Les marchés financiers ont été complètement libérés de toute réglementation contraignante.

- En Europe, sous la pression de l’Union européenne, les pays doivent ouvrir à la concurrence des

secteurs jusque là abrités, comme les services postaux, le transport ferroviaire et aérien ou la

production d’électricité la déréglementation est à l’origine ici de nouvelles formes de concurrence.

2) L'Etat oriente.

(Nationalisation, politique industrielle) En France, le rôle de l'Etat dans de nombreux secteurs a été primordial :

favorise le dvp d'industries stratégiques (impulsion dans l'aérospatiale avec la constitution de grandes entreprises),

accompagne le repli de secteurs en difficultés, politique de spécialisation (politique de créneau centrée sur une

activité particulière ou de filière (ex : filière bois)

3) L'Etat produit.

Dans ce cas l'Etat peut contrôler directement une partie de l'activité (nationalisations (1945-46 puis 1981-82) mais il

peut aussi contrôler des prestations sans les produire, sans les distribuer ou sans les gérer comme c'est le cas pour

le transport (SNCF), l'énergie (EDF, GDF), la poste, les télécommunications. On parle alors de « service public »

parce qu'il est fourni à tous dans les mêmes conditions de qualité et de prix (l'électricité par exemple), ou de gratuité

s'il est financé par l'impôt (l'Éducation nationale).

REMARQUE : Les politiques structurelles sont le plus souvent complémentaires des politiques conjoncturelles : il n’y

a pas de coupure entre les deux. Pour soutenir une orientation à long terme, il est nécessaire d’utiliser des politiques

de court terme.

B- les changements apportés par la construction européenne : Réussites et

insuffisances

1) La PAC (politique agricole commune) ou l'exemple d'une politique structurelle ambitieuse.

Entrée en vigueur en 1962, la PAC poursuit 5 objectifs :

- (1) améliorer la productivité agricole

- (2) assurer un niveau de vie équitable à la population agricole

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

1

/

10

100%