seminaire sur le leadership

SEMINAIRE SUR LE LEADERSHIP

RCA, les 12 et 13 décembre 2005

Présentation de SEM Mamadou Lamine Loum

Finances Publiques et Bonne Gouvernance—Réflexions et Enseignements Tirés

de l’Expérience du SENEGAL

1. PRELIMINAIRE—CONTEXTE ET PROBLEMATIQUE

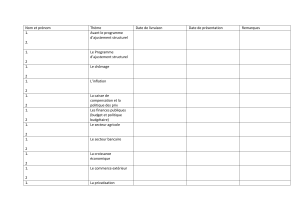

1) Contexte et différences :

Sénégal

RCA

Physique

Pays côtier, de quelque 200,000 km2, de

10,5 millions d’habitants, urbanisation

auprès de 50%, au relief plat, à la

végétation de type guinéen au sud,

soudanien au centre et sahélien au nord,

aux ressources naturelles faibles

Pays enclavé, trois fois plus vaste, mais

60% moins peuplé, très pourvue en

ressources naturelles

Humain

Population divisée, une dizaine

d’ethniques dont trois forment 80% et la

première a sa langue parlée par la quasi-

totalité de la population, composée de

cultivateurs à 60% avec un secteur

tertiaire fort pourvu

Géographie humaine assez semblable

avec une langue dominante, et une

population à dominance rurale (90%)

Politique

Démocratie assez durablement ancrée

avec une stabilité politique remarquée et

des élections à échéances régulières.

Régime présidentiel avec un parlement

monocaméral et une justice assez

indépendante !

Evolution heurtée avec des phases

répétées de suspension des processus

politiques et qui veut prendre un nouveau

départ depuis les dernières élections de

2005

2) Problématiques communes

- assurer une gestion saine et efficace des finances publiques, c’est donner à l’Etat

et aux collectivités locales les moyens de pourvoir au fonctionnement d’un Etat

modeste, au besoins collectifs rationalisés, au profit des populations (capitale

humain = éducation et santé, fonctions régaliennes = justice, sécurité diplomatie,

infrastructures ; appui à la production de biens et de services ; cadre de vie et

d’environnement), et ce à partir des ressources internes tirées des entreprises et

des ménages pour l’essentiel et accessoirement par recours aux financements

résiduels externes.

- Les maîtres mots d’une bonne gestion des finances publiques sont :

o Contribution raisonnable des populations et des entreprises ;

o Satisfaction maximum des besoins collectifs ;

o Réduction des frais de l’appareil de l’Etat ;

2

o Crédibilité financière de l’Etat = conditions d’accès à un financement

point de l’extérieur ;

o Acceptabilité d’un niveau et un partage équitable des droits et taxes ;

o Niveau satisfaisant de prestations de services de l’Etat accessibles à tous

les postulants éligibles par des mécanismes appropriés

But visé : Tenir compte des contextes et des grandes lignes de l’expérience de

Sénégal en partant des problématiques communes pour donner des éclairages et tirer

les leçons des ratés et échecs susceptibles à créer des impasses à éviter dans le but de

bâtir un guide de bonne pratique

I. SURVOL DE L’EXPERIENCE DES FINANCES PUBLIQUES AU

SENEGAL :

A. Quatre grandes phases :

1) 1960-1974 : embellie puis premier choc

1) 1960-1967 : vague euphorique post-indépendance avec

accompagnement de la métropole

2) 1968-1974 : premier choc extérieur avec la fin des avantages de l’ex-

métropole et premières difficultés financières de l’Etat suite à la

vague de sécheresse, premier recours aux avances statutaires de le

BCEAO

2) 1974-1983 : crise puis stabilisation

1) 1974-1979 : retournement des cours de matières de base et crise

financière aigue avec pour conséquence la constitution jusqu’ici

inconnue d’années intérieures et extérieures—nécessite d’une aide

extérieure pour amener le fonctionnement de l’Etat.

2) 1979-1983 : plans de stabilisation (1979) puis PREF (1980) avec ???

de chausse de tarifs douaniers et de droits indirects, de diminution

des subventions comprenant des défenses de fonctionnement et

d’investissement. Déficit extérieur se détériore en même temps que

la hausse de déficit budgétaire

3) 1983-1994 : ajustement puis différé de l’ajustement

(a) 1983-1988 : Ajustement structurel tous azimut libéralisation partielle de

l’économie, accélération du désengagement de l’Etat du secteur

marchand (sauf secteur stratégiques). Hausse importante de droit et taxes

compression drastique des dépenses, aide extérieur à son maximum et

avec de succès, amélioration des finances publiques, apurement des

arrières extérieures quasi extension de la dette intérieure de manière

ordonnée année après année ;

(b) 1988-1993 : suite aux troubles post-électoraux en 1988, pédale douce sur

la rigueur sur fond de nouveau consensus politique avec élargissement

de base de la majorité, les finances publiques reprennent du plomb dans

l’aile avec la reprise de la déficits élevé, la constitution des arrières

3

intérieurs et extérieures, l’aide extérieur se raréfie suite à des

programmes non concluants et suite à l’absence de programmes.

4) 1993-2005 :

(a) Ajustement interne fort sans programme avec les institutions

internationales jusqu’en 1993, l’objectif en est la restauration des

capacités financières de l’Etat et le sauvetage du paiement des salaires,

les commandes de l’Etat et la dette extérieure.

(b) ajustement monétaire dans le cadre de la zone franc en 1994

(dévaluation), libéralisation complet de l’économie, y compris les

secteurs dit stratégiques (prix, importation, exportation, commerce,

profession libérale etc), approfondissement de l’intégration régionale par

la création de l’UEMOA, baisse de tarifs douaniers et des impôts directs,

mobilisation accrues des services d’assiette et de recouvrement, maîtrise

de la masse salariale et des effectifs, généralisation de la TVA,

informatisation renforcé des recettes et rationalisation des numéros

d’identification des opérateurs économiques ;

(c) vision sur 25 ans et programmation sectorielle à 10 ans.

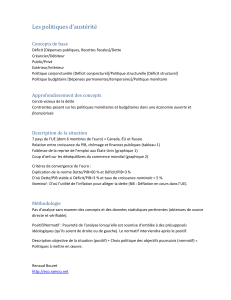

B. Stratégie et résultats récents :

1) Stratégie globale :

Les finances publiques sont intiment liés à l’état de l’économie. C’est

pourquoi une bonne stratégie de l’amélioration des finances publiques

doit s’intégrer dans une vision économique porteuse, dans une approche

convergente dans la discipline et le sens des priorités et de leur

cohérence.

Les dimensions macroéconomiques et sectorielles doivent être prises en

charge. Par exemple, l’impact du tôt nominal de croissance du PIB, de

l’inflation ou de la hausse du commerce extérieure sur les finances

publiques, de même, une exonération des produits d’un secteur ;

Les objectifs liés au marche national et se liés au relation avec

l’extérieur doivent être réconcilie dans une optique de compétitivité à

considérer dans la recherche des ressources, laquelle doit s’assigner des

sens interdits et de zones de prudence.

Les intérêts des divers agents économiques doivent être concilié

(importateurs et producteurs, de même que se de consommateurs et

producteurs ou des travailleurs salariés et des travailleurs non-salariés)

ainsi que les intérêt de l’Etat à court et à long terme.

2) Résultats récents : Sur fond d’une croissance moyenne du PIB d’un peu plus

de 5% entre 1994 et 2000 et d’un peu moins de 5% entre 2000 et 2005, avec

dans le dernier cas, des pointes de plus de 6% en 2003 et 2004 ; d’une

inflation située entre 1 et 3% ; on a enregistré les résultats ci-après :

Le solde budgétaire de base passe de 0.4% du PIB en 1993 à 5.2% en

1999, le déficit global passait de la même période de 3.1 en 1993 à 1.3%

en 1999

4

Les recettes ont augmentés de près de 10% par an entre 1994 et 2004 ; le

taux de prélèvement fiscal passe de moins de 15% du PIB à plus de 17%

en 1999 ; en 2005 il avoisine 18%. Quantitativement les dépendances

vis-à-vis des droits de porte diminue tandis que la part de taxe indirect

intérieur est des impôts directs augmentent malgré la revue des droits et

tarifs. La part de recettes non fiscales plus aléatoires passe de 14% en

1993 à 3% en 2000.

Les dépenses sont restructurés de font encouble avec une baisse de

dépense de fonctionnement en proportion du PIB et une hausse

équivalente à un quintuplement en valeur absolu des dépenses

d’investissement, surtout celle financé sur ressources internes en passant

de 10 à 20% de recettes totales. La masse salariale passe de plus de 51%

à près de 32% de recettes.

Dès 1995 tous les arrières internes et extérieurs sont apurés et ne se

reconstituent plus.

La dette publique extérieure voit son encours être composé pour

l’essentielle (74%) de dette multilatérale. Le Sénégal devient alors

éligible à l’initiative PPTE.

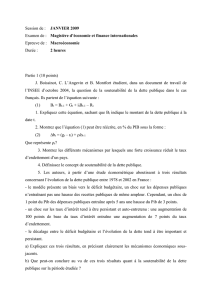

II. PROBLEMES RECURRANTS—REPONSES—ENSEIGNEMENTS :

A. Enjeux :

Les enjeu sont : l’utilité, l’adhésion, la confiance de manière à générer la crédibilité.

Un Etat qui fonctionne de plus en plus correctement, qui exerce sa sovereneté plus

effectivement ;

Un Etat moins déstabilisé socialement et politiquement par l’indigence financière

Une … consolidée dans laquelle se reconnaît le maximum de citoyens avec un

commun vouloir de vie …

UN marche attractif ou l’Etat respecte ses engagements et ne constitue pas une

menace pour l’économie mais plutôt émet des commandes recherchés

B. Défis :

Les défis sont les disparités et les rigidités

La pauvreté dominante et une disparité forte de revenue

Economie en diversification avec une consistance durable

Aménagement entre modernisme et tradition

L’épargne intérieure ne permet pas le financement interne conséquent

Dépenses salariales difficilement contenues longtemps (conformément aux

normes de l’UEMOA) compte tenu des luttes syndicales

Besoins collectifs des populations sans borne conduisent au saupoudrage si on n’y

prend pas garde

C. Opérations : Difficultés et Principes directeurs de bonne gestion

Budget : Sincérité- Discipline- Rigueur

Préparation :

5

o volontarisme et réalisme des recettes

o exhaustivité et prudence des dépenses

o reformes et mesures d’accompagnement (élargissement de

l’assiette et amélioration de l’administration)

o allocation optimale entre ville et campagne, salaires et

consommation et investissement

o changement de règles

Exécution

o Suivi, évaluation et anticipation

o Mécanismes de gestion, d’ajustement

o Donner plus et correction

Recettes

Impôts directs : élargissement de l’assiette et efficacité du

recouvrement

o Identification des revenus non salariaux (forfaits- prélèvements

libératoires ou recoupements)

o Conflit de priorité entre contribuables et électeurs

o Faiblesse de rendement des patentes, licences, foncier et vignettes

o Concentration sur les retenues a la source et BIC

o Contrôle a espacer et Charte

Taxes indirectes intérieures : vers la neutralité

o Généralisation de la TVA avec exonérations multiples et crédits

structurels de TVA, progressivité du discernement

o Taxes spécifiques a la mesure (poids, contenance ou ad valorem)

Droits de porte

o Appréhension de la valeur en douane et établissement d’un fichier

de valeur en douane, vérification avant embarquement (sélectivité

des coûts)

o Fausses déclarations d’espèces, visite et contre-visite

o Régimes économiques suspensifs, sélectivité et contrôle

o Renouvellement des techniques de fraude : adaptation des pénalités

Domaine- enregistrement- timbres et taxes

o Vignettes véhicules, resquille, contrôles intelligents

o Droits de mutation, minorisation, taux incitatifs

o Coulage de timbres et faux timbres, imprimerie fiduciaires,

inventaires périodiques des stocks

Recettes des services – droits sur ressources naturelles

o Mines et forets constituent des ressources renouvelables

o Mal négociation des conventions, meilleures pratiques pour

optimiser le rendement

o Avances sur redevances cumulatives : a proscrire car il s’agit alors

de couper son blé en herbe

o Bon usage des ressources : pertinence entre emploi et perception

o Tarissement du capital naturel : couverture des coûts collatéraux

sur les collectivités, l’environnement aux frais des exploitants et

instauration d’une garantie de bonne fin

6

6

1

/

6

100%