Hépatite alcoolique sévère

Mise au point

mt 2012 ; 18 (2) : 136-42

Hépatite alcoolique sévère*

Alexandre Louvet, Florent Artru, Valérie Canva-Delcambre,

Sébastien Dharancy, Philippe Mathurin

CHRU de Lille, Hôpital Huriez et Unité Inserm 995, service des maladies de l’appareil

digestif, rue Polonovski, 59037 Lille cedex, France

L’hépatite alcoolique sévère est une maladie grave qui survient le plus souvent chez un patient

ayant une cirrhose et qui met en jeu le pronostic vital. Son diagnostic est facilité par la réalisa-

tion d’une biopsie hépatique transjugulaire qui doit être proposée à tous les patients buveurs

excessifs ayant un ictère depuis plus de trois mois en l’absence d’autre cause identifiée. La

définition du caractère sévère d’une hépatite alcoolique repose sur un score de Maddrey

supérieur ou égal à 32, seuil retenu pour l’instauration d’un traitement par prednisolone

(ou pentoxifylline) pendant 28 jours. La corticothérapie doit être précédée d’un bilan infec-

tieux systématique et son efficacité est évaluée au septième jour par le score de Lille. En cas

d’échec, peu de traitements sont efficaces et la transplantation hépatique doit être discutée

chez quelques patients très sélectionnés.

Mots clés : alcool, cirrhose, survie, corticoïdes

Severe alcoholic hepatitis is a serious disease, which mostly affects patients with underlying

cirrhosis and which may compromise vital outcome. Its diagnosis is facilitated by liver biopsy,

which is performed via a transjugular procedure, and which should be proposed to every

patient who suffers from a recent onset (less than three months) of jaundice, in the absence

of another cause. Severity of alcoholic hepatitis is defined by a Maddrey function above or

equal to 32, which corresponds to the threshold that meads to initiation of prednisolone

(or pentoxifylline) for 28 days. Initiation of corticosteroids must be preceded by a systematic

infection screening and prednisolone’s efficacy is estimated after seven days by the Lille score.

When prednisolone fails in improving liver function, few therapies are efficient and liver

transplantation might be discussed in a subgroup of very carefully selected patients.

Key words : alcohol, cirrhosis, survival, corticosteroids

Généralités

L’hépatite alcoolique est obser-

vée chez environ 20 % des patients

consommateurs excessifs d’alcool.

Il s’agit d’une entité hétérogène

associée à un risque de progres-

sion de la fibrose important et qui

recouvre une forme sévère, caracté-

risée par un ictère chez un patient

ayant fréquemment une cirrhose,

et une forme non sévère, souvent

asymptomatique. Dans ce dernier

cas, les études longitudinales repo-

sant sur des biopsies répétées chez

des patients consommateurs exces-

sifs permettent de mieux comprendre

l’histoire naturelle. Par exemple,

dans une série rétrospective de 193

patients, il était démontré que le fait

de présenter des lésions d’hépatite

alcoolique sur une première biop-

sie était associé à la présence de

ces mêmes lésions sur une seconde

biopsie effectuée3à4ansplus

tard. Ceci suggère la possibilité, chez

certains patients, d’épisodes répétés

d’hépatite alcoolique avec un risque

nettement majoré de progression vers

la cirrhose [1].

∗«Cet article est paru dans la revue Hépato-Gastro et Oncologie Digestive sous la référence :

Louvet A, Artru F, Canva-Delcambre V, Dharancy S, Mathurin P. Hépatite alcoolique sévère.

Hépato-Gastro 2012 ; 19 : 38-44. »doi : 10.1684/hpg.2012.0680

doi:10.1684/met.2012.0363

mt

Tirés à part : A. Louvet

136

Pour citer cet article : Louvet A, Artru F, Canva-Delcambre V, Dharancy S, Mathurin P. Hépatite alcoolique sévère. mt 2012 ; 18 (2) : 136-42

doi:10.1684/met.2012.0363

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 04/06/2017.

L’hépatite alcoolique dans sa forme sévère est associée

à un risque de mortalité à 6 mois de l’ordre de 40 %,

ce qui nécessite une prise en charge adaptée et précoce

[2]. Afin de ne proposer un traitement spécifique qu’aux

patients atteints de cette maladie, il est indispensable de

bien respecter le cadre nosologique, même si les critères

diagnostiques restent imparfaits.

Cadre diagnostique

Le diagnostic de l’hépatite alcoolique sévère repose

sur un faisceau d’arguments cliniques, biologiques et his-

tologiques (figure 1). Le point d’appel clinique le plus

fréquent est l’ictère récent (de moins de trois mois) chez

un patient consommateur excessif d’alcool. À ce stade,

une cirrhose est fréquemment associée aux lésions hépa-

tiques inflammatoires, ce qui pose d’emblée le problème

du diagnostic d’autres facteurs responsables d’ictère chez

un patient cirrhotique. Il a été bien démontré que

l’hémorragie digestive sévère chez un patient ayant une

cirrhose pouvait être responsable d’ictère [3], notamment

en cas de transfusions itératives, et la plupart des centres

experts s’accordent à exclure des protocoles d’essai les

patients ayant rec¸u plus de trois concentrés érythrocy-

taires à l’occasion d’une hémorragie digestive. Il en est de

même pour les infections sévères, notamment l’infection

du liquide d’ascite, qui peuvent également décompenser

la cirrhose et être responsable d’ictère. Le point plus spéci-

fique du lien entre infection et corticothérapie est abordé

au paragraphe dédié.

D’un point de vue biologique, on retient comme

paramètres évocateurs de l’hépatite alcoolique sévère

une cytolyse modérée, ne dépassant que très rarement

300 UI/L, et prédominant sur les ASAT (TGO). La bilirubine

totale est élevée, avec une prédominance fréquente sur la

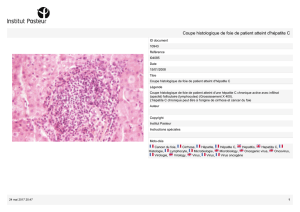

Figure 1. Biopsie hépatique d’hépatite alcoolique.

bilirubine conjuguée (ce n’est pas toujours le cas). Le taux

de prothrombine et l’INR sont altérés de manière propor-

tionnelle à l’insuffisance hépatique. L’hyperleucocytose

avec une prédominance de polynucléaires neutrophiles,

classiquement décrite, n’est pas constante, de même que

le syndrome inflammatoire (élévation de la CRP) [4].

Compte tenu de l’absence de spécificité de ces

critères cliniques et biologiques, la confirmation histo-

logique du diagnostic a été proposée par de nombreux

auteurs, notamment franc¸ais. En raison des troubles de

l’hémostase et de l’ascite fréquemment observés dans

cette situation, la documentation anatomopathologique

doit être faite par voie transjugulaire dans l’immense majo-

rité des cas. Cette voie permet de contourner l’écueil

des troubles de l’hémostase, mais pose le problème

du biais d’échantillonnage et du caractère parfois clair-

semé des lésions. L’atteinte histologique caractéristique de

l’hépatite alcoolique sévère comporte des lésions hépa-

tocytaires sous forme de clarification et de ballonisation

(œdème cellulaire lié aux atteintes membranaires) et

de corps de Mallory (inclusions cellulaires éosinophiles

correspondant à des désorganisations du cytosquelette

induites par l’alcool, et qui précèdent la mort cellulaire.

Il s’y associe un infiltrat à polynucléaires neutrophiles,

d’intensité variée, très évocateur du diagnostic bien que

manquant de spécificité. En fonction de l’ancienneté

du sevrage et de la présence de cofacteurs, en parti-

culier d’une obésité, une stéatose micro- mais surtout

macrovacuolaire peut être observée avec une intensité

variée. Compte tenu de l’ancienneté de la consomma-

tion d’alcool, une fibrose hépatique est observée de

fac¸on presque systématique. Cette fibrose se rencontre à

l’étage sinusoïdal, mais aussi dans les topographies péri-

centrolobulaire et périportale [1, 4]. Au stade d’hépatite

alcoolique sévère, la cirrhose est quasiment constante.

Il faut d’emblée insister sur le fait que la ballonisa-

tion, l’infiltrat à polynucléaires neutrophiles, les corps de

Mallory ne sont pas spécifiques de l’hépatite alcoolique

et se rencontrent également dans la stéatohépatite non

alcoolique, bien que cette dernière entité ne se révèle

qu’exceptionnellement par un ictère.

Il faut donc être très drastique dans les critères de

sélection de manière à ne pas considérer à tort un patient

ictérique qui consomme de l’alcool comme ayant «obliga-

toirement »une hépatite alcoolique. Dans cette situation,

il peut être intéressant d’obtenir des résultats de bilirubi-

némie antérieurs car les patients ont parfois des difficultés

à dater l’apparition de l’ictère. Un patient ayant une bili-

rubine élevée 6 mois avant l’hospitalisation présente plus

probablement une cirrhose terminale qu’une réelle hépa-

tite alcoolique sévère.

Au total, il semble raisonnable de retenir le diagnostic

d’hépatite alcoolique sévère chez un patient consomma-

teur excessif, ayant développé un ictère récent (de moins

de 3 mois), sans autre facteur causal mis en évidence,

mt, vol. 18, n◦2, avril-mai-juin 2012 137

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 04/06/2017.

Mise au point

notamment infectieux ou hémorragique, et pour lequel

la biopsie hépatique montre l’association d’une balloni-

sation hépatocytaire, de corps de Mallory et d’un infiltrat

à polynucléaires neutrophiles.

Place des marqueurs non invasifs

Compte tenu de la place de la biopsie hépatique dans

l’hépatite alcoolique sévère, les marqueurs non invasifs

sont assez peu utilisés. La mesure de l’élasticité hépa-

tique par le système Fibroscan®est limitée par le fait

qu’environ 70 % des patients ont une ascite qui empêche

la réalisation de l’examen. Par ailleurs, le Fibroscan®est

plus une mesure de la fibrose que de l’activité inflam-

matoire, même si l’élasticité semble être augmentée par

les lésions d’inflammation hépatique, notamment dans les

hépatites aiguës. En revanche, le test sanguin AshTest®a

des résultats intéressants dans le diagnostic de l’hépatite

alcoolique [5]. Les paramètres de ce test sont les mêmes

que ceux du FibroTest-ActiTest®[6] avec l’inclusion du

taux plasmatique d’ASAT. Dans ce travail, un AshTest®

élevé était associé à un infiltrat à polynucléaires neutro-

philes abondant, à la présence de corps de Mallory et

d’une ballonisation hépatocytaire. Les performances diag-

nostiques de l’AshTest®méritent une validation extérieure

par d’autres groupes pour définir sa place dans le dia-

gnostic de l’hépatite alcoolique sévère.

Quelques éléments de physiopathologie

La compréhension des mécanismes impliqués dans

la toxicité hépatique de l’alcool se heurte aux difficul-

tés des modèles animaux qui ne reproduisent que très

partiellement la complexité du tableau observé chez

l’homme, associant cirrhose, stéatose et atteinte inflam-

matoire. Cependant, les modèles animaux ont permis de

mettre en évidence le rôle essentiel de la cellule de Küpf-

fer et du TNF-␣qu’elle sécrète dans la progression des

lésions. En effet, une injection de gadolinium ou de clo-

dronate (ayant pour effet d’entraîner une déplétion du

foie en cellules de Küpffer) permet de neutraliser les

effets toxiques de l’ingestion d’alcool [7]. Il en est de

même pour l’administration d’anticorps anti-TNF chez

l’animal ou l’utilisation de souris invalidées pour le récep-

teur du TNF-␣[8]. Ces travaux expérimentaux ont permis

de mieux comprendre l’effet bénéfique de la cortico-

thérapie et de proposer un rationnel pour l’utilisation

de la pentoxifylline. L’effet bénéfique des corticoïdes est

essentiellement en rapport avec l’inhibition de la cascade

pro-inflammatoire causée par le facteur de transcription

NF-B, responsable d’une réduction des quantités circu-

lantes de TNF-␣, ainsi que de l’expression hépatocytaire

des molécules d’adhésion comme ICAM-1, ce qui limite

le recrutement des polynucléaires neutrophiles [4].

Comment évaluer le caractère sévère

d’une hépatite alcoolique ?

De manière très simplifiée, on peut considérer qu’une

forme sévère est une forme associée à un risque de mor-

talité à court terme en l’absence de traitement. Le score

de Maddrey a permis une avancée dans ce domaine

en démontrant pour la première fois que la mortalité

s’exprimait dans un sous-groupe de patients définis par

un score supérieur ou égal à 32 [9].

Le score de Maddrey est calculé assez simplement par

la formule suivante : 4,6 ×(temps de Quick du patient –

temps de Quick du témoin) + ((bilirubine en mol/L)/17).

Par la suite, la plupart des essais randomisés ayant la sur-

vie comme critère principal de jugement n’ont inclus que

les patients avec score de Maddrey supérieur ou égal à

32. D’autres scores spécifiques de l’hépatite alcoolique

ont été développés plus récemment : le score de Glasgow

[10, 11] et le score ABIC [12], avec des seuils proposés de

sévérité respectivementà9età6,71. Ces scores incluent

à des degrés divers les paramètres suivants : bilirubine,

INR ou temps de Quick, créatinine ou urée, âge, taux de

globules blancs (tableau 1). L’intérêt de ces scores n’a

pour l’heure pas été confirmé par d’autres équipes dans

le cadre d’une validation externe et la pratique franc¸aise

s’en tient pour l’heure au score de Maddrey. Par ailleurs,

l’intérêt du score MELD a été évalué pour définir la sévé-

rité de l’hépatite alcoolique [13, 14]. Le score MELD est

utilisé en pratique courante en transplantation hépatique

et intègre trois variables : INR, bilirubine et créatinine. Le

seuil de 21 semblait être au moins aussi performant que le

seuil de 32 du score de Maddrey pour définir la mortalité.

Tableau 1. Scores pronostiques dans l’hépatite alcoolique sévère et paramètres inclus

Âge INR TP Albumine Créatininémie

Ins. rénale

Urée Leucocytes Bili Différence Bili

J0-J7

Lille X X X X X X

Maddrey X X

MELD X X X

ABIC X X X X

Glasgow X X X X X

138 mt, vol. 18, n◦2, avril-mai-juin 2012

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 04/06/2017.

Comment traiter un patient présentant

une hépatite alcoolique sévère ?

Une fois le caractère sévère de l’hépatite alcoolique

retenu, l’indication de traitement est validée. De nom-

breux traitements ont été évalués mais ont donné des

résultats négatifs en comparaison au placebo : andro-

gènes, propylthiouracile, colchicine...

Actuellement, la corticothérapie est considérée

comme le traitement de référence par les équipes

franc¸aises et anglo-saxonnes, notamment à la lumière

de plusieurs méta-analyses des données individuelles

[15, 16]. Dans ces travaux, la corticothérapie a été compa-

rée au placebo et permettait d’améliorer la survie à court

terme (28 jours). Il faut cependant souligner que d’autres

méta-analyses provenant du même groupe [17, 18] ont mis

en cause l’efficacité de la corticothérapie mais souffrent de

biais méthodologiques dans la mesure où elles ont inclus

certaines études de qualité insuffisante et d’autres mélan-

geant des patients avec hépatite alcoolique sévère ou non

sévère.

D’un point de vue pratique, se pose souvent la ques-

tion de la justification du traitement chez les patients ayant

une amélioration biologique spontanée, c’est-à-dire pré-

sentant une baisse du taux de bilirubine avant la mise

sous traitement. Compte tenu du fait que la corticothérapie

permet d’améliorer le taux de bilirubine plus rapidement

et avec une plus grande amplitude que le placebo, ces

patients doivent être traités au même titre que les autres.

Le seul autre traitement ayant fait la preuve de son effi-

cacité de manière convaincante est la pentoxifylline. Son

utilisation dans l’hépatite alcoolique sévère était justifiée

par des effets anti-inflammatoires in vitro ciblant la voie

du TNF-␣. Ce traitement a été testé dans une étude rando-

misée contrôlée américaine [19] dans laquelle les patients

traités par pentoxifylline avaient une meilleure survie à 6

mois que les patients traités par placebo. Il faut cependant

souligner que les effets supposés anti-TNF n’étaient pas

confirmés in vivo (dosage du TNF-␣circulant). Ces résul-

tats positifs étaient rapportés à un effet néphroprotecteur

avec une diminution de l’incidence du syndrome hépa-

torénal. Bien que largement utilisée aux États-Unis et au

Royaume-Uni, ce traitement est peu utilisé en France en

monothérapie. Des études sont en cours pour démontrer

si ce traitement est efficace en association à la corticothé-

rapie.

Bilan préthérapeutique

Comme cela a été précisé plus haut, il est primordial de

n’inclure que les patients ayant «vraiment »une hépatite

alcoolique. D’un point de vue pratique, il est indispen-

sable que tout patient candidat à une corticothérapie ait

le bilan minimal suivant :

–sérologies VHB, VIH et VHC. En l’absence de trai-

tement antiviral, seule l’infection à VHC n’est pas une

contre-indication à la corticothérapie ;

–échographie abdominale à effectuer avant la biopsie

hépatique à la recherche d’un carcinome hépatocellulaire

notamment ;

–bilan infectieux systématique (hémocultures, exa-

men cytobactériologique des urines et ponction d’ascite

exploratrice, radiographie thoracique) ;

–la ponction-biopsie hépatique est fortement recom-

mandée.

Conduite pratique

du traitement corticoïde

Une fois le bilan préthérapeutique initié, la corticothé-

rapie est débutée à la dose de 40 mg de prednisolone par

jour en une prise orale le matin. Les tenants de la pen-

toxifylline (Torental®) débuteront le traitement à 1 200 mg

par jour en trois prises de 400 mg. La durée du traitement

est de 28 jours. Il n’est pas recommandé d’effectuer de

décroissance progressive des corticoïdes mais de les arrê-

ter brutalement, sans qu’aient été décrits de phénomènes

d’insuffisance surrénale aiguë dans cette situation. Dans la

mesure où la corticothérapie peut être associée à des pro-

blèmes de tolérance, il semble logique de ne pas exposer

à cette molécule un patient qui ne s’améliore pas sous ce

traitement. L’évaluation de la réponse thérapeutique est

donc nécessaire.

Plusieurs outils peuvent être utilisés. Le premier a été

décrit sous le terme de réponse biologique précoce [20],

définie par une diminution du taux de bilirubine entre les

premier et septième jours de traitement, quelle que soit

l’amplitude de diminution. Ce faisant, on définit un groupe

de patients répondeurs aux corticoïdes (ayant une réponse

biologique précoce) et qui ont une bonne survie à 6 mois

(de l’ordre de 80 %) et un groupe de patients non répon-

deurs (dont le taux de bilirubine au septième jour stagne

ou augmente par rapport au début de la corticothérapie)

et qui ont une mauvaise survie à 6 mois, de l’ordre de

25 %. La réponse biologique précoce a l’avantage d’être

très facile à identifier et d’être très spécifique de la mor-

talité à 6 mois. Elle manque cependant de sensibilité car

des décès sont observés chez les patients avec réponse

biologique précoce.

Pour tenter de pallier le manque de spécificité de la

réponse biologique précoce, notre groupe a développé

un nouvel outil pronostique : le modèle de Lille [21].

Ce modèle intègre plusieurs paramètres au premier jour

de traitement : l’âge, les taux de bilirubine, d’albumine,

de prothrombine et la présence éventuelle d’une insuffi-

sance rénale et un paramètre dynamique : la différence

de bilirubine entre les premier et septième jours de traite-

ment. Dans ce cas, c’est l’amplitude de modification de la

mt, vol. 18, n◦2, avril-mai-juin 2012 139

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 04/06/2017.

Mise au point

bilirubine qui compte et non plus la réponse à la question

binaire : y-a-t-il ou non une amélioration de la biliru-

bine ? Après une transformation exponentielle, on obtient

un résultat chiffré entre 0 et 1. La formule est disponible sur

Internet (www.lillemodel.com) et sur l’application Med-

Calc des smart-phones. Grâce au modèle de Lille, les

patients sont divisés en deux groupes de part et d’autre

du seuil de 0,45 : les patients répondeurs aux corti-

coïdes caractérisés par un score de Lille bas (<0,45) et

les non-répondeurs aux corticoïdes caractérisés par un

score de Lille élevé (≥0,45) (figure 2). Le score de Lille

classe mieux les patients que la réponse biologique pré-

coce et a de meilleures performances pronostiques que

les autres scores pronostiques testés dans la prédiction

de la mortalité dans l’hépatite alcoolique sévère (MELD,

ABIC, Child-Pugh, Glasgow) [10, 12-14, 21]. La réponse

aux corticoïdes définie par un score de Lille <0,45 est

observée chez environ 60 % des patients.

En l’absence d’étude randomisée sur le sujet, on peut

proposer d’arrêter la corticothérapie au septième jour chez

les patients non répondeurs définis par un score de Lille

supérieur ou égal à 0,45. En effet, quand on s’intéresse au

sous-groupe de patients ayant un score de Lille supérieur

ou égal à 0,45, la survie est la même, que ces patients

soient traités par corticoïdes ou par placebo [21].

Y a-t-il un risque infectieux accru

sous corticoïdes ?

Compte tenu de l’immunosuppression relative des

patients ayant une maladie grave du foie et de la fréquence

de la translocation bactérienne (passage de bactéries via

les nœuds lymphatiques vers la circulation générale), on

peut supposer que les infections bactériennes sont plus

fréquentes et plus graves chez les patients traités par cor-

ticoïdes.

0 %

25 %

50 %

75 %

100 %

0 33 67 100 133 167 200

Temps en jours

Survie

Patients non-répondeurs

modèle de Lille ≥ 0,45

Patients répondeurs

modèle de Lille < 0,45

p < 0,0001

Figure 2. Survie des patients en fonction de la réponse thérapeu-

tique évaluée par le score de Lille.

Une étude prospective récente a inclus plus de 200

patients atteints d’hépatite alcoolique sévère et a mon-

tré qu’environ 25 % des patients étaient déjà infectés

au moment de l’hospitalisation sans qu’on ne mette en

évidence de facteur prédictif évident [22]. Un grand

nombre de ces patients ne présente pas de symptômes

infectieux et les infections sont donc dépistées lors

du bilan d’évaluation systématique, ce qui en souligne

l’importance. Une fois le contrôle de l’infection obtenu,

l’évolution des patients est la même que les patients non

infectés et il n’est pas mis en évidence de risque de récidive

infectieuse sous corticoïdes.

Dans ce même travail, l’infection survenant sous corti-

coïdes n’était pas associée de manière indépendante à la

survie, mais survenait beaucoup plus fréquemment chez

les patients non répondeurs aux corticoïdes, soulignant

que c’est l’absence de réponse thérapeutique et non la

corticothérapie en soi qui promeut l’infection. Bien que

la corticothérapie ne favorisait pas l’infection de manière

indépendante, il semble cependant raisonnable de ne

pas continuer ce traitement chez les patients non répon-

deurs au septième jour, car ce travail ne permettait pas

d’écarter complètement un éventuel rôle aggravant des

corticoïdes.

Le point spécifique

de la nutrition artificielle

La dénutrition est très fréquente chez les patients ayant

une hépatite alcoolique sévère. L’apport calorique, par

voie entérale ou parentérale, améliore l’état nutritionnel,

mais pas la survie. Cependant, une étude a comparé la

nutrition entérale à la corticothérapie et semble démon-

trer que la survie est identique à 1 mois et 1 an, suggérant

que le soutien nutritionnel puisse être aussi efficace que la

corticothérapie [23]. Il semble logique de proposer cette

assistance nutritive à ces patients en adjonction de la cor-

ticothérapie. Un essai belge actuellement en cours doit

répondre à la question de l’intérêt de cette association.

Que faire en cas

d’absence de réponse aux corticoïdes ?

Il s’agit malheureusement d’un espace où peu de

traitements sont efficaces. L’absence de réponse à la cor-

ticothérapie, quel que soit l’outil utilisé pour la définir, est

associée à une probabilité de décès de l’ordre de 75 %

à 6 mois. Dans cette situation, la pentoxifylline n’est pas

efficace [24], pas plus que ne l’est le système MARS de

dialyse à l’albumine [25]. L’une des options pourrait être

la transplantation hépatique en procédure accélérée chez

un sous-groupe de patients très sélectionnés [26, 27].

140 mt, vol. 18, n◦2, avril-mai-juin 2012

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 04/06/2017.

6

6

7

7

1

/

7

100%