La « crise européenne »

La « crise européenne »

Pieter Lagrou

La construction européenne traverse la plus grave crise de son histoire, a-t-on

répété à l’envi à l’occasion des nombreuses célébrations du cinquantième anniversaire

du traité de Rome, célébrations qui parfois tenaient plutôt de l’oraison funèbre. En

effet, l’Europe ne semblait pas se remettre des « non » français et néerlandais aux

référendums organisés en 2005 sur le traité constitutionnel, ni digérer le spectaculaire

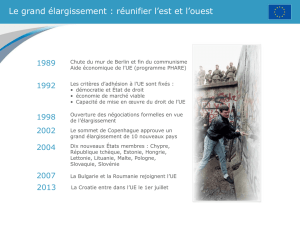

élargissement de 2004. Pourtant, en prenant un peu plus de recul, la question se

pose de savoir où en sont véritablement la construction européenne et sa crise de la

cinquantaine ? Imaginons un manuel d’histoire de la construction européenne édité en

2057. Il y a des chances que le chapitre consacré aux années 2000-2010 s’intitule « la

décennie de tous les triomphes ».

« En ces années, l’Union européenne réussit l’exploit de mener de front un

élargissement sans précédent et un approfondissement de son champ d’action. Les

institutions européennes se montrent capables d’absorber un doublement du nombre

d’Etats membres sans provoquer de paralysie dans leur fonctionnement. Avec quelque

quinze ans de retard, l’UE se montre à la hauteur de l’opportunité historique créée

par le retrait soviétique après 1989. Les prédictions apocalyptiques sur les vagues

migratoires, les crises identitaires, la nouvelle hégémonie allemande ou encore les

bouleversements politiques sont démenties par une intégration rapide et un effet

de rattrapage particulièrement dynamique dans les douze nouveaux pays membres.

Dans la même décennie, le succès de l’introduction de l’euro donne à l’intégration

un symbole fort et tangible, qui afrme l’UE sur la scène mondiale et conrme le

caractère irréversible du processus européen. L’échec cuisant de l’unilatéralisme

américain, embourbé dans la crise irakienne et politiquement plus isolé que jamais,

fait ressortir le modèle européen d’intégration régionale comme la meilleure voie

à suivre, poussant à l’émulation l’Asie, l’Amérique latine et l’Afrique. Au fur et à

16 l’union européenne en crise

mesure que l’euro remplace le dollar sur les marchés nanciers, le modèle politique

européen remplace le modèle américain. Au niveau interne européen, les dirigeants

qui s’étaient alignés sur la politique américaine en paient d’ailleurs le prix fort, et on

assiste pour la première fois à l’émergence d’une opinion publique européenne en

matière de politique internationale. Etrangement, vers le milieu de cette décennie de

triomphes, il y eut aussi dans certains pays et dans certains milieux une perception de

crise, perception inspirée par les déboires du projet de traité constitutionnel. Pourtant,

ces déboires étaient directement liés à des crises politiques internes à la France et aux

Pays-Bas, particulièrement à la percée de mouvements populistes dont l’émergence

n’avait que très peu de rapport avec les enjeux européens.

Les retombées des élargissements de 2004 et 2007 offrent un démenti cuisant au

pessimisme des années de guerre froide et de l’immédiat après-guerre froide. Vingt ans

après l’entrée de l’Espagne et du Portugal, vingt-cinq ans après l’entrée de la Grèce et

plus de trente ans après l’entrée de l’Irlande, le processus d’élargissement fait toujours

recette, transformant des zones périphériques, économiquement sous-développées,

avec une lourde histoire de régimes autoritaires et/ou de violents conits politiques, en

des extensions du modèle européen, voire en des moteurs de la croissance européenne.

Quarante ans de régime communiste en Europe centrale et orientale n’ont ni plus ni

moins constitué un obstacle à la convergence vers le modèle du parlementarisme et de

l’économie de marché qu’une période comparable de franquisme ou de salazarisme

dans la péninsule ibérique. Le « rideau de fer » a dressé une barrière bien plus étanche

aux ux migratoires que les Pyrénées, mais l’ouverture des frontières n’a provoqué

aucun tsunami démographique. L’arrivée de travailleurs qualiés des PECO a au

contraire dynamisé un marché du travail souffrant du vieillissement de la population

et d’une pénurie de main-d’œuvre dans certains secteurs. Cette émigration cadre

avec une évolution vers une mobilité accrue de la population européenne dans son

ensemble, accompagnée de mouvements de rémigration, de transferts de compétences

et d’investissements vers la périphérie au bénéce d’une accélération du mouvement

de rattrapage économique, comme cela s’est produit pour l’émigration espagnole et

portugaise, autrement plus massive compte tenu de la population du pays d’origine.

Les déboires de la thérapie de choc prescrite par des économistes néo-libéraux,

notamment américains, lors des premières années de la transition ont montré les

limites d’un modèle exclusivement inspiré par la privatisation et l’ouverture du

marché, provoquant souffrance sociale et traumatisme politique. Ils soulignent par

ricochet l’énorme potentiel de la construction européenne à la fois comme catalyseur

de réformes profondes et comme stabilisateur. Les théories du temps de la guerre

froide, postulant l’altérité incommensurable de l’Europe de l’Est, son collectivisme

inné, son absence de « société civile » et de traditions démocratiques, son penchant

« asiatique » pour le despotisme, ne se sont guère révélées plus que des élaborations

érudites du pessimisme culturel, voire du racisme ambiant de la deuxième moitié

du vingtième siècle. L’infâme ligne de démarcation dressée par Samuel Huntington

en 1993, rejetant derrière un nouveau rideau de « civilisation » une partie des futurs

membres de l’Union européenne en est une des illustrations les plus anachroniques.

La situation si contrastée en 2008 entre l’Estonie et la Russie, entre la Pologne et la

Biélorussie, entre la Slovaquie et l’Ukraine, entre la Roumanie et la Moldavie ne tient

la « crise européenne » 17

ni à l’histoire ancienne, ni à la religion et moins encore aux profondeurs de l’âme

slave. Elle tient en deux mots : l’Union européenne et son pouvoir transformateur.

L’élargissement de 2004-2007 n’est donc pas l’aboutissement d’un vieux projet

ou d’un rêve caressé par les pères fondateurs de l’intégration européenne : c’est son

dépassement radical et la projection de la construction européenne dans une nouvelle

dimension. Il convient de souligner que le caractère historique de cet événement est

passé inaperçu auprès d’une partie de l’opinion européenne, celle, sans doute, qui a

été la plus inquiète et désabusée vis-à-vis du nouvel essor du processus d’intégration

européenne. Les angoisses de l’électorat français en 2005 en particulier semblent

constituer un écho retardé des incompréhensions et des peurs historiques de la classe

politique française, notamment du président François Mitterrand, quinze ans plus tôt,

face à la chute du mur de Berlin, la réunication allemande et la n de la guerre froide.

Une guerre froide qui avait au moins eu l’avantage de couper l’Allemagne en trois, de

décentrer le point de gravité du continent vers l’ouest, de 1957 à 1986, et ensuite vers

le sud-ouest, de 1986 à 2004.

L’Europe occidentale n’a donc pas été envahie par des hordes faméliques,

rescapées d’un demi-siècle de tyrannie communiste. Son ordre tranquille et sa

prospérité n’ont pas été engloutis dans une spirale de conits ethniques. Malgré sa

gestion calamiteuse de la dislocation de la Yougoslavie, par exemple, dix ans plus

tard il semble aller de soi que ce sera l’Union européenne qui aspirera l’ensemble des

pays qui en sont issus dans son modèle de stabilité, plutôt que l’inverse. La disparition

des régimes à parti unique n’a pas non plus donné lieu à un retour des vieux démons

fascistes, xénophobes et populistes en Europe centrale et orientale, ou en tout cas,

pas plus dans cette partie de l’Europe qu’ailleurs. Quant à la corruption, l’Union

européenne semble plutôt constituer un barrage qu’une courroie de transmission. A

cet égard aussi, certains membres fondateurs de l’Union seraient mal placés pour

diagnostiquer la corruption comme un trait culturel dans un habitus géographiquement

situé aux franges orientales du continent européen. Les prophètes de mauvais augure

et les exégètes de l’apocalypse européenne semblent avoir la mémoire courte, ce qui

empêche de mesurer ce qui a été accompli par rapport à ce qui avait été prédit.

Voilà donc une Union européenne qui dispense les bienfaits de la démocratie,

de la prospérité et de la paix à ses voisins et qui admet par cercles concentriques

dans le giron du bonheur ceux qui s’étaient égarés sur les voies de la dictature et

de l’économie étatisée au cours du XXe siècle ? S’il semble incontestable que les

nouveaux entrants ont bien plus gagné dans l’opération qu’ils n’y ont perdu, en est-

il de même pour l’Union en soi ? Comment a-t-elle géré ce changement d’échelle

et cette nouvelle hétérogénéité parmi ses membres, avec des institutions qui se sont

inexorablement complexiées depuis leur création ? Manifestement, l’élargissement

n’a pas provoqué une paralysie institutionnelle. Le Parlement et la Commission ont

plutôt accru leur champ et pouvoir d’action, que ce soit dans la régulation des marchés

et des mesures antitrust, dans la protection de l’environnement ou dans la politique

sécuritaire. L’échec du traité constitutionnel n’a pas porté un coup d’arrêt au processus

institutionnel, qui semble plus que jamais en évolution permanente, et les nouveaux

compromis qui émergent marquent une progression constante, mais non linéaire, de

l’intégration (Dehousse, Deloche-Gaudez et Duhamel 2006). L’élargissement a rendu

18 l’union européenne en crise

la réforme institutionnelle plus impérative et urgente, mais il semble qu’il ait aussi

accru la capacité de l’Union de se réformer. La décennie 2000-2010 n’a pas son égale

à cet égard en un demi-siècle d’histoire de l’intégration. Cette progression se mesure

d’ailleurs aussi par les effets qu’elle produit.

Il convient donc de souligner que les années 2000-2010, années de l’élargissement,

auront aussi été des années d’approfondissements décisifs dans au moins deux

domaines de forte visibilité et signication symbolique : la politique monétaire et le

rayonnement externe de l’Union.

L’introduction de l’euro a fait l’objet de peurs fantasmagoriques somme toute assez

semblables à celles provoquées par l’élargissement. La monnaie unique constituerait

une perte de souveraineté économique – comme si les pays participants disposaient

d’une totale autonomie dans ce domaine avant son entrée en vigueur, dans le long

processus de coordination de la politique monétaire qui a débuté bien avant la création

du Système monétaire européen en 1979. Paradoxalement, l’euro, et donc la Banque

centrale européenne, serait à la fois responsable d’une ambée des prix et coupable

d’obsession anti-inationniste, étranglant ainsi la croissance par le maintien de taux

d’intérêt excessifs. Or, l’introduction de l’euro a aussi coïncidé avec un changement

dans le discours économique dominant, qui n’a eu de cesse depuis les années 1980

de comparer défavorablement le taux de croissance économique européen à celui de

l’économie américaine. Une croissance basée sur un décit chronique, dans la balance

commerciale, dans les nances publiques et dans le budget des ménages, qui ont calqué

leur consommation en partie sur les facilités de crédit et sur la spéculation immobilière,

nancée par une économie mondiale dollarisée, apparaît aujourd’hui moins que jamais

comme un modèle de développement économique durable. L’économie américaine est

désormais livrée aux politiques monétaires de pays tiers détenteurs d’astronomiques

réserves de dollars, de la Chine et des pays producteurs de pétrole en particulier, une

dépendance qui n’est pas sans incidence politique. Dans ce contexte, l’euro apparaît

comme un rempart contre les instabilités du système monétaire mondial, voire comme

une nouvelle monnaie de référence. Le dollar américain, symbole de l’American

century, semble particulièrement mal en point pour symboliser le XXe siècle. L’euro,

en revanche, semble bien parti pour réussir là où d’autres tentatives d’invention de

symboles de l’unité européenne ont failli (hymne, drapeau, journée de l’Europe) : un

support omniprésent, d’usage quotidien et capable de satisfaire instantanément les

désirs matériels de la population européenne. Au-delà de l’Europe, il se prole aussi

de plus en plus comme un vecteur du pouvoir économique européen.

Au niveau de sa politique externe, l’Union européenne n’a pas réussi d’exploit

majeur au cours des années 2000. Tout au plus pourrait-elle se féliciter d’avoir évité

les échecs dramatiques des années 1990, marquées par les massacres de Kigali (1994)

et Srebrenica (1995), symboles à la fois d’implication profonde et d’impuissance

européennes. Pourtant, dès le milieu de la décennie, la méthode européenne s’est

imposée au niveau planétaire comme l’une des seules expériences supranationales en

cours porteuses d’espoir.

Ce qui était en cause, c’était moins l’éclat des réussites européennes que celui

des échecs américains. Democracy at the point of the gun comme recette de base

pour l’élaboration un nouvel ordre mondial a montré sa contre-productivité en Irak et

la « crise européenne » 19

en Afghanistan. Pour ce dernier pays, la méthode américaine ne semble pas obtenir

de résultats sensiblement meilleurs dans l’exportation d’un modèle politique que la

méthode soviétique un quart de siècle plus tôt. Au delà de ses déboires militaires, la

politique unilatérale des Etats-Unis semble avoir fait l’unanimité contre elle. L’Union

européenne s’est sans doute montrée incapable de jouer un rôle à la hauteur de sa

nouvelle crédibilité, que ce soit au Moyen-Orient, en Afrique, en Amérique latine ou en

Asie, mais du moins a-t-elle bénécié de l’émergence d’un nouveau consensus minimal

sur la politique externe de l’Union au sein même de celle-ci. L’inuence américaine

en Europe est au plus bas depuis un siècle et la tentative de l’administration Bush de

semer la dissension entre une new et une old Europe s’est soldée par l’émergence

d’une opinion publique européenne en matière de politique extérieure et par le

désaveu des dirigeants politiques séduits par une politique atlantiste à outrance. Face

à l’enlisement de la politique américaine et à son obstruction systématique de l’action

de l’Organisation des Nations unies, la capacité de l’Union européenne à absorber

une douzaine de nouveaux pays, de la Baltique en passant par les Carpates jusqu’au

cœur de la Méditerranée, tout en soutenant sa dynamique d’approfondissement de

la coopération, constitue un exemple bien au-delà des frontières du continent. De

fait, l’Union européenne fait tache d’huile et la réussite de l’élargissement de 2004-

2007 lui permettrait d’envisager de nouveaux horizons géographiques avec sérénité

et conance. Or, les opinions publiques européennes sont tout sauf prêtes à reprendre

le ambeau de l’hubris laissé en déshérence par une génération de néo-conservateurs

atlantistes. La même frilosité et les mêmes peurs identitaires face à de nouveaux

candidats membres, qui ont eu cours après 1989 vis-à-vis d’une Europe de l’Est

post-communiste et non assimilable, refont surface dans le débat sur l’adhésion de

la Turquie. Comme en 1989, la conscience de l’occasion historique de dépasser des

clivages idéologiques par la construction européenne semble bien moins peser que

le vieux réexe de ne concevoir le projet politique européen que par l’opposition à

l’Autre, qu’il soit communiste ou un Etat laïc comptant une majorité de musulmans

dans sa population ».

Autant pour la petite imposture de l’historien de l’an 2057, exercice qui exposera

son auteur au mieux au sourire condescendant du lecteur de cette époque lointaine, si

ce n’est à son ire ou au ridicule. Retenons simplement que l’intégration européenne

traverse actuellement une phase d’un dynamisme sans précédent et dont on peut

difcilement imaginer qu’il serait dépassé à l’avenir en ampleur ou en profondeur,

dans une séquence chronologique aussi courte. Même si les Européens ont le plus

grand mal à s’en convaincre, ce projet est porteur d’espoir. Il est d’ailleurs pour

l’instant à peu près le seul projet de cette nature capable d’inspirer des expériences à

l’échelle planétaire, d’où un contraste agrant entre perceptions internes et externes

du processus européen. Certaines époques sont imbues de leur propre importance et

poussées à profondément méjuger la place que l’histoire leur réservera – il y eut bien

des Empires millénaires qui ne durèrent que douze années – l’autodépréciation d’une

époque n’en constitue pas moins une profonde méprise.

Un exercice plus conservateur consisterait à se replacer dans la perspective de

1957, date de la signature du traité de Rome. L’européisme béat que les paragraphes

précédents se sont imposé ne constitue en rien une profession de foi en l’Evangile de

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

1

/

10

100%