télécharger - Festival d`Avignon

Faustin Linyekula

Le parcours artistique de Faustin Linyekula est directement lié à ses origines. Né à Kisangani, au nord-est de la République

démocratique du Congo (ex-Congo belge, ex-Zaïre), il doit fuir ce pays traversé par la guerre civile. C’est au Kenya qu’il

s’installe pour poursuivre sa formation, commencée avec des ateliers de théâtre organisés par le Centre culturel français de

sa ville. À la suite d’une rencontre déterminante avec le danseur Opiyo Okach, il crée en 1997 la compagnie Gàara, première

compagnie de danse contemporaine de Nairobi. Interprète et chorégraphe, il travaille en Afrique, mais aussi en Europe,

proposant spectacles et stages de formation. C’est à son retour dans son pays natal, en 2001, qu’il imagine de marier ses

pratiques théâtrales et ses aventures chorégraphiques. Il crée à Kinshasa une nouvelle compagnie, les Studios Kabako, pour

proposer des projets artistiques très divers, entre installations, performances et théâtre visuel, associant des musiciens, des

écrivains, des chanteurs, des acteurs, des vidéastes. Toutes ces formes semblent nécessaires à Faustin Linyekula pour

s’interroger sur le présent du monde, sur sa vie, sur le quotidien de ses concitoyens et l’histoire de leur pays qui ne cesse de

se réécrire. Imaginant des scénographies propres à chacune de ses expériences, il renouvelle sans cesse son approche du

théâtre et de la danse, cherchant en permanence un langage différent pour se faire entendre. Depuis 2006, il a installé les

Studios Kabako à Kisangani où il travaille à la mise en place d’un réseau de trois centres culturels autour des arts vivants, de

la musique et de l’image. Il a été invité au Festival d’Avignon en 2007 avec Dinozord : The Dialogue Series III et Le Festival

des mensonges.

Plus d’informations : www.kabako.org

Entretien avec Faustin Linyekula

On vous connaît comme danseur, chorégraphe, performeur, acteur, metteur en scène, mais vous dites que vous êtes

surtout un raconteur d’histoires. Qu’entendez-vous par là ?

Faustin Linyekula :Pendant très longtemps, j’ai refusé d’être rangé dans une catégorie prédéterminée car le territoire à

raconter, mon territoire mental, était tellement instable, tellement mouvant, que je pensais qu’il fallait que je passe par la

danse, par le texte, par l’image, pour tenter de le cerner. Ce qui unissait ces démarches considérées comme différentes,

c’était mon propos final :raconter des histoires. Aujourd’hui, je me pose des questions sur ce que la danse a représenté pour

moi. Était-ce un espace différé en dehors du récit ? Un espace juste avant ou juste après, qui serait en dehors de l’histoire

ou de la géographie ? Ai-je eu un regard romantique sur la danse, comme le dirait Bertolt Brecht ? Ce sont-là les questions

qui me préoccupent aujourd’hui et que je pourrais résumer ainsi : ai-je vraiment dansé toute ces années ? Peut-être que oui,

car le danseur ne fait que travailler à la mise en jeu de son propre corps, ici et maintenant, dans ses limites, dans sa quête

d’aller au-delà des limites.

Diriez-vous que vous avez joué ?

La notion même de jouer est compliquée. Littéralement, je n’ai pas joué, ou alors j’ai joué ma vie comme on joue à la rou-

lette russe. Je dis cela parce que la matière de mon jeu, c’était moi et qu’il est difficile de jouer avec un tel matériau. Dans

Le Cahier d’un retour au pays natal,Aimé Césaire écrit : « Un homme qui souffre n’est pas un éléphant qui danse. » Je ne sais

pas si j’ai joué…

Le territoire géographique dans lequel vous travaillez, c’est-à-dire la République démocratique du Congo, n’était-il pas

également difficile à cerner ?

La majorité des Congolais doivent tellement se battre pour exister au quotidien qu’ils ne peuvent pas même se poser de

questions. Quand moi, je me les pose,quand je me demande : « Qu’est-cequ’êtrecongolais ? Qu’est-ce que le Congo ? »,

c’en est presque fou. Il n’y a plus de repères aujourd’hui. C’est sans doute pour cela que Bérénice m’a parlé : j’ai rencontré

cette pièce au moment où toutes ces questions se mêlaient dans ma tête. Je me suis demandé s’il était possible de jouer

une tragédie dans un pays qui est lui-même une tragédie.

Votre parcours de comédien et de metteur en scène commence au Centre culturel français de Kisangani ?

Oui. Nous travaillions alors sur des adaptations de Molière ou de Marivaux, mais jamais sur les textes originaux. Nous

changions même le titredes pièces. Ainsi, lorsque nous avons joué L’Île des esclaves de Marivaux, nous l’avons appelée Vice-

versa.Nous n’abordions pas la tragédie classique. Quand j’ai découvert Racine, ce fut un véritable choc, la rencontre avec une

langue insoupçonnée. C’est la chance que m’a offerte la Comédie-Française. Après avoir tenté de pénétrer cet univers

racinien, après êtreallé vers lui, j’ai senti la nécessité de faire venir Racine vers moi, vers mon territoire, pour en finir avec

Bérénice.

Est-ce vous qui avez choisi Bérénice,quand la Comédie-Française vous a proposé en 2009 de travailler avec elle ?

Quand j’ai rencontré Murielle Mayette, l’administratrice de la Comédie-Française, elle m’a proposé de travailler à partir du

répertoire avec certains membres de la troupe, pour voir comment des gens comme moi, venus d’ailleurs, pouvaient s’en

88

89

emparer. Nous avons parlé de Molière, de Corneille, de Racine, et, au fil de nos discussions et de mes lectures, nous nous

sommes fixés sur Bérénice.C’est donc un choix issu d’un vrai dialogue.

Vous avez déclaré qu’en montant Bérénice,vous vouliez vous « confronter à l’étranger, à l’étrangeté, à l’altérité ».

Était-ce une allusion à l’étrangeté de la pièce ou à l’héroïne, qui est elle-même étrangère ?

Bérénice est une image poétique qui peut rendre compte de mon passage à la Comédie-Française. Cette maison et son

fonctionnement étaient totalement étrangers à ma façon d’être et de travailler. J’étais en voyage ethnographique, une sorte

d’ethnographie renversée. Je devenais, en 2009, un explorateur à l’image des Européens qui sont venus découvrir l’Afrique

aux XVIIIeet XIXesiècles. De plus, ce que je connaissais du théâtre public français que j’avais fréquenté, n’avait rien à voir

avec le fonctionnement de la Maison de Molière. La troupe, ses codes, ses habitudes… Au milieu de tout cela, j’étais vraiment

un étranger. Je suis parti de cette réalité pour travailler avec les comédiens. J’aime toujours avoir une dimension documen-

taire dans mon travail, c’est-à-dire que j’aime autant raconter la pièce que l’histoire de la construction du spectacle. L’histoire

de Bérénice, la reine étrangère, rejoignait ainsi mon histoire d’étranger à la Comédie-Française. Mais cela ne suffisait pas. Il

fallait ouvrir encore le propos et tenter de parler d’une communauté, d’un contexte et d’un aujourd’hui.

C’est ce qui vous anime en amenant aujourd’hui Bérénice au Congo ?

La question se pose autrement. Le français est ma première langue ; je pense en français, je rêve en français, mais ce

n’est pas la première langue que j’ai apprise. Avec ma mère et mes frères, je parle swahili ou alors j’alterne le swahili et le

français. Au Congo, toute la vie publique s’organise autour du français : les réunions du gouvernement, les débats à

l’Assemblée nationale, l’éducation, tout est en français.

Est-ce parce qu’il n’y a pas de langue majoritaire à l’intérieur de la République démocratique du Congo ?

Il y a plus de trois cents langues ethniques, quatre langues nationales et au-dessus de la pyramide, il y a le français, qui est

un peu la langue de l’élite. Parmi les quatre langues nationales, le lingala, la langue de la police et de l’armée (car elle était

celle des bambalas qui étaient les plus nombreux dans l’armée coloniale créée par les Belges), est aujourd’hui comprise

par tous. Là encore, c’est un héritage historique, comme pour le français. Même Mobutu qui, dans sa grande politique d’au-

thenticité, a interdit le port de la cravate, des costumes, des noms et prénoms occidentaux, n’a pu toucher à ce système

linguistique. Nous vivons dans de nombreuses contradictions. Le français est lié au fait d’être allé à l’école et il n’y a qu’une

minorité de Congolais qui va à l’école et maîtrise vraiment le français.

Mais alors, quand vous allez jouer Bérénice àKisangani, à qui vous adresserez-vous ?

C’estla grande question. Cette langue française est notre langue et en même temps, n’est pas la nôtre. Qu’est-ce que c’est

qu’une démocratie dont la Constitution est approuvée par 82% de la population alors qu’elle est rédigée en français ?

Combien de Congolais l’ont-ils vraiment lue ? La distance qu’apporte le français de Racine me permet de poser cette ques-

tion et ensuite de rebondir en partant d’un dicton populaire « Français nde eboma mboka oyo » (la langue française a tué

cepays). C’est une manière de dire que ce sont les élites qui ont ruiné ce pays. C’est le défi qu’il faudra relever quand nous

jouerons à Kisangani. À travers l’intrusion de cette pièce classique au Congo, on peut aussi aborder presque tous les pro-

blèmes que nous connaissons aujourd’hui et surtout la question de l’identité. Qu’est-ce qui fait un Congolais ? Qu’est ce

qu’un étranger au Congo ? Les Tutsis, arrivés au Congo en 1959 et dont les enfants sont nés au Congo, pourquoi les avoir

brûlés vifs comme étrangers il y a quelques années ? En France, lors de mon travail avec la Comédie-Française, j’ai gardé le

titre original de la pièce parce qu’il n’y avait que ce matériau présent sur scène. À Kisangani, pour ce nouveau projet, j’ai

choisi d’en modifier le titrepuisque d’autres matériaux vont être associés à la langue de Racine.

Quels sont ces matériaux nouveaux ?

Il y aurasix comédiens, trois femmes et trois hommes. Nous avons imaginé, dans un premier temps, que ces six personnages

arrivent dans un lieu, trouvent un texte de Bérénice et se mettent à le lire. Nous avons imaginé que ce texte est une trace

d’une représentation de Bérénice donnée par des Belges avant l’indépendance de 1960. Pour le reste, nous verrons où cela

nous conduira. Il y aurade la musique, comme il y en avait dans ma mise en scène à la Comédie-Française, mais différente et

sans douteplus affirmée. Je voudrais aussi souligner des mots qui reviennent souvent dans la pièce comme « Je tremble »,

en mettant les corps en rapport avec ce qui est dit. Du tremblement de fièvre, nous irons peut-être au tremblement de terre.

Je participerai au spectacle en intervenant sur scène, en dansant, en apportant un autre corps…

Dans votre mise en scène à la Comédie-Française, vous aviez intégré des éléments des Bérénice qui avaient existé

avant la vôtre. Qu’en sera-t-il ici ?

Bérénice n’a jamais été jouée à Kisangani, donc nous sommes vraiment ailleurs. Notre problème sera plutôt de nous adap-

ter aux réalités du Congo. Dans ce pays, il n’y a quasiment pas de théâtres. À Kisangani, il y a une salle de spectacle avec

une scène,mais elle a été désaffectée.Depuis plusieurs années, une famille de fonctionnaires du ministère de la Jeunesse

et des Sports à qui appartient cette salle vit sous la scène. Il faut partager la salle avec eux : ils trouvent parfois que nous

empêchons leurs enfants de dormir ; nous trouvons parfois que leur télévision est très dérangeante.

Vous avez écrit que le fait de jouer en extérieur déplaçait le rapport entre acteurs et spectateurs. Qu’entendez-vous

par là ?

Plus qu’au Festival d’Avignon, je pensais au Congo, où l’absence de lieu de théâtre oblige à jouer en extérieur. Je pensais aux

contingences locales. Cela étant, je suis sûr qu’en jouant en extérieur, on est obligé de revenir à l’essentiel, puisque le bâti-

ment théâtre n’est pas là pour nous aider. Il faudra tout organiser autour du rapport acteurs-spectateurs, pour établir le lien

indispensable à la représentation.

Vous parlez beaucoup du rôle de l’Histoire dans votre parcours. Comment vous situez-vous aujourd’hui par rapport

àla colonisation européenne ?

Stuart Hall, intellectuel britannique d’origine jamaïcaine, père des études postcoloniales, a déclaré dans une interview que,

lorsque qu’il était arrivé en Grande-Bretagne en 1951, on lui avait demandé pourquoi il venait dans ce pays. Il avait répondu :

« Je viens terminer le voyage colonial que vous avez commencé au XVesiècle en venant chez vous au XXesiècle. Vous avez

façonné ma vie et je suis venu vous regarder dans les yeux. » Quand je pense à mon histoire personnelle, je sais que la

Belgique tient pour moi, comme pour des millions de Congolais, une grande place dans la mémoire collective et la vie quo-

tidienne, et je sais aussi que pour un jeune Belge de mon âge, le Congo n’existe pas.

Propos recueillis par Jean-François Perrier

cu

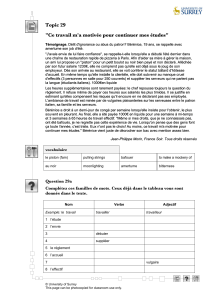

POUR EN FINIR AVEC BÉRÉNICE

CLOÎTRE DES CARMES

durée estimée 1h45

création 2010

17 18 20 21 22 23 24 À22H

direction artistique Faustin Linyekula

assistanat à la mise en scène Robain Lomandé Moise

musique Flamme Kapaya

lumière Virginie Galas

avec Innocent Bolunda, Madeleine Bomandje BIAC, Daddy Kamono Moanda, Joseph Pitshou Kikukama,

Véronique Aka Kwadeba, Pasco Losanganya Pie XIII, Faustin Linyekula

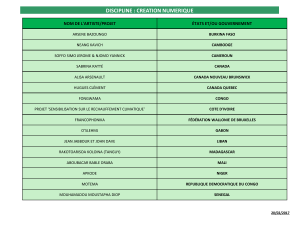

production Studios Kabako

coproduction Festival d’Avignon, Centre national de danse contemporaine Angers, Nouveau Théâtre d’Angers Centre dramatique national Pays de Loire, Théâtre national de Chaillot, Festival

Theaterformen Braunschweig (Hanovre)

avec le soutien de CulturesFrance, Programme Afrique et Caraïbes en Créations et de la DRAC Île-de-France-Ministère de la Culture et de la Communication

90

1

/

3

100%