Téléchargez le PDF - Revue Médicale Suisse

Y. Henchoz

introduction

La lombalgie est une douleur ou gêne fonctionnelle située entre

la douzième côte et le pli fessier, associée ou non à des irra-

diations dans les membres inférieurs. La lombalgie est typi-

quement classifiée selon sa durée. Les six premières semaines correspondent à

la période de lombalgie aiguë. Entre six et douze semaines, la lombalgie est dite

subaiguë. Au-delà de douze semaines la lombalgie est chronique.1 On différen-

cie les lombalgies spécifiques ou non spécifiques. Les lombalgies spécifiques

(ou symptomatiques) présentent des symptômes clairement identifiés (infection,

tumeur, fracture, etc.). Il est essentiel de rechercher les signes d’alerte d’une éven-

tuelle cause symptomatique. Le traitement de cette cause suffit généralement à

guérir le mal de dos. A l’inverse, les lombalgies non spécifiques (ou communes)

n’ont pas de cause identifiable et représentent 85 à 90% des cas.2 C’est pour ce

type de lombalgie que l’exercice et les activités sportives présentent le plus d’in-

térêt et ont par conséquent été le plus étudiés. Cet article a pour but de clarifier

l’état des connaissances sur l’efficacité, les mécanismes et les recommandations

en matière d’exercice et d’activités sportives dans la lombalgie non spécifique.

rappel épidémiologique

Il est généralement admis que 70 à 85% des adultes souffrent au moins une fois

au cours de leur vie d’un épisode de lombalgie.3 La prévalence annuelle dans les

pays occidentaux se situe autour de 30% et la prévalence ponctuelle autour de

20%.4 Cette différence reflète probablement la nature instable et épisodique de

la lombalgie. Par ailleurs, la prévalence est variable en fonction de l’âge avec un

maximum entre 40 et 60 ans.4 En Suisse, la lombalgie est le problème de santé le

plus répandu. L’Enquête suisse sur la santé 2007 5 a révélé que 47% des femmes

et 39% des hommes avaient souffert de divers problèmes de dos dans les quatre

semaines précédant l’interrogation.

La littérature sur la progression à long terme a souvent décrit le pronostic de

la lombalgie comme favorable. Soixante à 70% des patients guérissent sans perte

fonctionnelle résiduelle en six semaines, et 80 à 90% en douze semaines (figure 1).

Non-specific low back pain : are exercise

and sporting activities recommended ?

Low back pain is the most prevalent health

problem in Switzerland. Exercise is the most

effective means of primary and secondary

prevention. In acute low back pain, it is re-

commended to reduce exercise and sporting

activities but maintain a daily physical activity

as usual as possible. Exercise is however ef-

fective in subacute or chronic low back pain. It

reduces deconditioning and breaks the down-

ward spiral of chronicity. Sporting activities

have been little studied but could promote

long-term adherence more than a prolonged

exercise program. It seems reasonable to ad-

vise against sports involving heavy loads to

lift or sudden changes of direction. However

the notion of pleasure must remain a priority.

Rev Med Suisse 2011 ; 7 : 612-6

La lombalgie est le problème de santé le plus prévalent en

Suisse. L’exercice est le moyen de préventions primaire et se-

condaire le plus efficace. Dans la lombalgie aiguë, il est re-

commandé de réduire l’exercice et les activités sportives mais

de maintenir une activité physique quotidienne aussi normale

que possible. L’exercice est en revanche efficace dans la lom-

balgie subaiguë ou chronique. Il permet de réduire le décon-

ditionnement et briser la spirale de la chronicité. Les activités

sportives ont été peu étudiées mais pourraient favoriser l’ad-

hésion à long terme davantage qu’un programme d’exercice

prolongé. Il semble raisonnable de déconseiller les sports im-

pliquant des charges importantes à soulever ou des change-

ments de direction brusques. Cependant, la notion de plaisir

doit rester prioritaire.

Lombalgies non spécifiques :

faut-il recommander l’exercice et

les activités sportives ?

pratique

612 Revue Médicale Suisse

–

www.revmed.ch

–

16 mars 2011

Dr Yves Henchoz

Service de rhumatologie et de

médecine du sport

Département de l’appareil locomoteur

CHUV, 1011 Lausanne

44_48_35522.indd 1 10.03.11 09:24

Revue Médicale Suisse

–

www.revmed.ch

–

16 mars 2011 613

Au-delà, la récupération est lente et incertaine. Moins de

la moitié des personnes invalides depuis plus de six mois

retournent au travail et, après deux ans d’arrêt de travail,

le taux de retour au travail est proche de zéro.3 Les pa-

tients qui deviennent invalides de manière temporelle ou

permanente ne représentent que 10% des cas, mais engen-

drent 85% des coûts totaux.6 En 2005 en Suisse, les coûts

directs ont été mesurés à € 2,6 milliards et les coûts indi-

rects entre € 2,2 et € 4,1 milliards, soit un total représentant

1,6 à 2,3% du produit intérieur brut.7

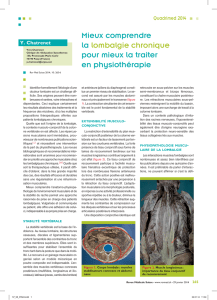

chronicisation de la lombalgie

Un regard sur le processus de chronicisation de la lombal-

gie permet de comprendre à quels niveaux l’exercice peut

être bénéfique aux patients lombalgiques. Les mécanismes

sous-jacents à la transition de la lombalgie aiguë à chroni-

que ne sont pas totalement élucidés. Toutefois, il est géné-

ralement admis que des facteurs cognitifs et comportemen-

taux sont le plus souvent en cause. Le modèle de la peur

liée à la douleur 8 illustre bien comment un épisode dou-

loureux initial peut conduire à une cascade de conséquen-

ces, parmi lesquelles le déconditionnement global de l’in-

dividu contribue à perpétuer le cercle vicieux caractéristi-

que de la lombalgie chronique (figure 2). Ce modèle oppose

deux réponses comportementales face à la douleur : la con-

frontation et l’évitement. Le catastrophisme se réfère au

processus au cours duquel la douleur est interprétée comme

extrêmement menaçante. Dans ce processus interviennent

plusieurs facteurs parmi lesquels l’information délivrée par

le médecin et l’entourage du patient, ainsi que les expé-

riences douloureuses antérieures du patient qui jouent un

rôle important. Le catastrophisme génère très logiquement

une peur liée à la douleur. La prochaine étape dans le

cercle vicieux est l’évitement et l’hypervigilance envers les

activités supposées augmenter la douleur, en particulier

l’activité physique. Le dernier élément de la spirale en-

globe le déconditionnement, la dépression et l’incapacité.

Le déconditionnement se fait ressentir sur les plans phy-

siques, psychologiques et sociaux.9 L’ampleur est renforcée

par les relations causales qui existent entre ces trois types

de changements (figure 2).

efficacité de l’exercice

De nombreux travaux ont eu pour objectif de démontrer

l’efficacité de l’exercice dans la prévention et le traitement

de la lombalgie. Une récente revue générale de la littérature

sur le sujet a identifié vingt revues systématiques publiées

en dix ans (1997-2007).10 Dans la prévention de la lombal-

gie, il existe un niveau de preuve élevé que l’exercice est

un moyen efficace de préventions primaire (prévention des

nouveaux cas) et secondaire (diminution de la prévalence

et prévention de la chronicité) des lombalgies. L’exercice

est même souvent identifié comme la seule modalité pré-

ventive dont l’efficacité a pu être démontrée.11-13 Le sport

comme facteur de risque de la lombalgie a récemment fait

l’objet d’une revue de la littérature.14 Le principal facteur de

risque identifié était la pratique intensive d’un seul sport et

particulièrement chez un sujet jeune. Les sports incriminés

étaient la gymnastique, l’haltérophilie, le football, la lutte

et certaines disciplines de l’athlétisme.

Comme modalité de traitement, l’exercice diminue l’in-

capacité et la douleur et améliore la condition physique et

le statut professionnel des patients lombalgiques subaigus,

récurrents ou chroniques.10 L’exercice est jugé plus efficace

qu’un traitement placebo ou aucun traitement (niveau de

preuve modéré) et que le traitement habituel par un mé-

decin généraliste (niveau de preuve élevé). L’exercice n’est

cependant pas plus efficace que la physiothérapie (niveau

de preuve élevé), et moins efficace qu’un traitement multi-

disciplinaire (niveau de preuve contradictoire). Dans la prise

en charge de la lombalgie aiguë, l’inefficacité (mais pas la

nocivité) de l’exercice a pu être démontrée (niveau de preu-

ve élevé). Il est conseillé aux patients de poursuivre autant

Figure 1. Evolution naturelle de la lombalgie

(Adaptée de réf.3)

3 6 9 12 15 18 21 24 27

Durée d’invalidité (semaines)

100

80

60

40

20

0

Patients invalides (%)

aiguë subaiguë chronique

Figure 2. Chronicisation de la lombalgie illustrée

par le modèle de la peur liée à la douleur

(Adaptée de réf.7-9).

Changements physiques

Physiologiques

• Atrophie musculaire

• Chang. du métabolisme

• Ostéoporose

• Obésité

Fonctionnels

• Capacité CV

• Force

• Mobilité

• Coordination

Q

Q

Q

Q

Changements

psychologiques

• Détresse

• Dépression

• Anxiété

Changements

sociaux

• Restriction des activités

sociales

• Perte économique

Déconditionnement

Dépression

Incapacité

Evitement

Hypervigilance

Peur liée à

la douleur

Expérience

douloureuse

Catastrophisme

Blessure

Guérison

Confrontation

Faible peur

Détresse

Information inquiétante

en lien avec la maladie

44_48_35522.indd 2 10.03.11 09:24

que possible les activités quotidiennes plutôt que d’effec-

tuer un programme d’exercice.10

mécanismes d’action de l’exercice

Bien qu’il apparaisse maintenant évident que l’exercice

a des vertus dans la prise en charge de la lombalgie chroni-

que, les mécanismes d’action sont encore mal connus. Les

effets d’une pratique régulière d’exercice dans la population

saine sont nombreux et relativement bien détaillés.15 Nul

doute que ces bienfaits expliquent, au moins en partie, les

résultats positifs rapportés à la suite de programmes d’exer-

cice adaptés aux patients lombalgiques chroniques. Cer-

taines adaptations spécifiques à la lombalgie chronique

ont cependant été émises (tableau 1).

Des biopsies de la musculature spinale ont pu mettre

en évidence une atrophie sélective des fibres musculaires

de type II (fibres rapides), ainsi qu’une atténuation de cette

atrophie à la suite d’un programme d’exercice, en particu-

lier chez les hommes.16 Il a été suggéré que l’exercice

affecte l’architecture du lit capillaire à l’interface disque-os

avec un effet bénéfique sur la diffusion des éléments nu-

tritifs dans le disque.17 Certaines études ont démontré que

le mouvement améliore la guérison de l’ensemble des struc-

tures qui constituent le dos (muscles, ligaments, tendons,

cartilages, disques).18 Il faut cependant préciser que la lom-

balgie chronique a de nombreux facteurs de risque psycho-

social et ne se limite pas aux lésions structurelles. Dans

ce contexte, l’exercice engendre une augmentation du seuil

de perception de la douleur19 ainsi qu’une diminution de

la peur du mouvement (kinésiophobie),20 en particulier s’il

est une composante d’un programme multidisciplinaire.

Une diminution des symptômes dépressifs et anxieux ain-

si qu’une amélioration de l’humeur pourraient s’expliquer

par la diminution de la concentration plasmatique au repos

de bêta-endorphine21 et l’augmentation de la concentra-

tion plasmatique de sérotonine mesurée immédiatement

après une séance d’exercice.22 Enfin, l’exercice a un effet

anti-inflammatoire démontré par l’augmentation de la con-

centration plasmatique de citokines à effet anti-inflamma-

toire 23 et la diminution de la protéine C-réactive.24

quel est le programme d’exercice le plus

adapté ?

Dans le but de définir le type d’exercice optimal, la mé-

thode scientifique la plus rigoureuse semble de comparer

différentes caractéristiques de l’exercice. C’est la démarche

adoptée récemment dans une revue de littérature.10

Général versus spécifique

Les exercices de renforcement de la musculature du

tronc activent l’ensemble des muscles fléchisseurs et ex-

tenseurs du tronc et à une intensité relativement élevée.

Cependant, des exercices plus spécifiques et plus légers

ont été développés, activant préférentiellement les muscles

stabilisateurs locaux du rachis. Les études ayant comparé

ces deux types d’exercices de renforcement sont contra-

dictoires. La spécificité de l’exercice a été différemment

évaluée dans une étude longitudinale observationnelle.25

La quantité d’activités physiques de loisir pratiquée avait un

effet protecteur en termes de douleur et d’incapacité alors

que la quantité d’exercices de renforcement musculaire du

tronc pratiquée avait l’effet inverse. Les auteurs reconnais-

saient cependant des limites liées au

design

de l’étude.

Individuel versus en groupe

Le volume et l’intensité d’entraînement doivent être in-

dividualisés aux capacités individuelles du patient qui

peuvent être établies au moyen d’une évaluation initiale.

Lorsque l’exercice est réalisé en groupe, il est plus difficile

d’individualiser les paramètres du programme. En revanche,

Il est possible que la dynamique de groupe implique une

solidarité et une motivation supplémentaires. Les études

comparatives n’ont pas trouvé de différence significative en

termes de diminution de la douleur. Par contre, l’exercice

en groupe semble améliorer davantage l’incapacité pour

certains patients.

Supervisé versus à domicile

La plupart des études ayant évalué un programme d’exer-

cice chez des patients lombalgiques a été effectuée dans

le cadre d’une supervision par du personnel compétent.

Certaines investigations se sont néanmoins penchées sur

l’efficacité des programmes d’exercice effectués à domicile,

moins onéreux. Il existe un niveau de preuve élevé qu’un

programme d’exercice supervisé ou partiellement supervisé

est plus efficace qu’un programme d’exercice à domicile.

La supervision améliore l’adhésion des patients et accroît

la diminution de la douleur et de l’incapacité.

Motivation et préférences du patient

La motivation a fait l’objet d’un seul essai contrôlé ran-

domisé, qui montrait qu’un programme d’exercice était si-

gnificativement plus efficace pour diminuer la douleur et

l’incapacité à un et cinq ans de suivi s’il était combiné avec

des interventions visant à renforcer la motivation des pa-

tients.26 Les préférences du patient pour le traitement ont

également été très peu investiguées mais semblent égale-

ment mériter une considération lors de la mise en œuvre

d’un programme d’exercice.

recommandations de l’american college

of sports medicine

L’American college of sports medicine (ACSM) recom-

mande pour les patients lombalgiques une prescription de

614 Revue Médicale Suisse

–

www.revmed.ch

–

16 mars 2011

Tableau 1. Mécanismes d’action de l’exercice dans

la lombalgie chronique

: diminution ; : augmentation.

Atrophie des fibres musculaires de type II16

Diffusion des éléments nutritifs dans les disques intervertébraux17

Guérison des structures du dos18

Seuil de perception de la douleur19

Kinésiophobie, comportement d’évitement20

Bêta-endorphine plasmatique au repos 21

Sérotonine plasmatique postexercice 22

Concentration plasmatique de citokines à effet anti-inflammatoire 23

Protéine C-réactive 24

Q

Q

Q

Q

Q

R

R

R

R

R

R

44_48_35522.indd 3 10.03.11 09:24

Revue Médicale Suisse

–

www.revmed.ch

–

16 mars 2011 615

l’exercice similaire à la population générale,27 avec une ré-

duction de l’exercice en phase aiguë et quelques ajuste-

ments appropriés.28

Renforcement musculaire

Le renforcement de la musculature abdominale et lom-

baire doit se faire au minimum deux fois par semaine, à rai-

son d’une série de huit à douze répétitions maximales (âge

l 50 ans) ou de dix à quinze répétitions maximales (âge

L 50 ans). L’accent est mis sur l’endurance musculaire plu-

tôt que la force maximale pour les sujets plus âgés. Cette

recommandation est également préconisée par McGill mais

sans distinction d’âge.29

Endurance cardiovasculaire

Les ajustements préconisés par l’ACSM dans l’entraîne-

ment de l’endurance cardiovasculaire visent à augmenter

ou maintenir les activités de la vie quotidienne, à travers

des tâches fonctionnelles comme une marche rapide du-

rant cinq minutes, trois à cinq fois par semaine et assis-de-

bout devant une chaise durant une minute, deux à trois fois

par semaine, sans spécification plus précise quant à l’inten-

sité. Par ailleurs, l’ACSM recommande d’éviter les activités

incluant des impacts importants comme la course à pied.

Mobilité

L’ACSM recommande tous les exercices de mobilité qui

n’augmentent pas la douleur, et particulièrement ceux qui

concernent les muscles fléchisseurs et extenseurs du tronc

et des hanches. La mobilité doit être entraînée deux à trois

fois par semaine, à raison de trois répétitions par groupe

musculaire à chaque session. La technique statique est re-

commandée, avec une durée d’étirement de dix secondes.

activités sportives

Les activités sportives ont cet avantage sur les program-

mes d’exercice qu’elles sont généralement plus motivantes

et favorisent l’adhésion à long terme. Bon nombre de pa-

tients s’interrogent à juste titre sur d’éventuelles activités

à privilégier ou à déconseiller. La littérature scientifique à

ce sujet est encore peu éclairante. Il faut insister sur le fait

que toute activité physique pratiquée à dose modérée

n’augmente pas le risque d’aggravation ou de récidive de

la lombalgie.30 Il semble raisonnable de déconseiller les

sports impliquant des charges excessives à soulever, comme

l’haltérophilie, le judo ou la musculation lourde. Les blo-

cages brusques en rotation du tronc entraînent des forces

de cisaillement sur le disque intervertébral potentiellement

nocives. A ce titre, on déconseillera le squash ou le tennis,

bien que la terre battue semble plus favorable que les sur-

faces dures grâce à la possibilité de glisser lors des chan-

gements de direction.

Il est très répandu de conseiller aux patients lombal-

giques le vélo ou la natation. Ces activités sont sans doute

bénéfiques aux patients, notamment parce qu’elles occa-

sionnent une participation conséquente du système cardio-

respiratoire, mais présentent le désavantage de peu solli-

citer la musculature stabilisatrice du rachis en position de-

bout. Une autre recommandation très fréquente est de

déconseiller les sports asymétriques comme le golf. Il n’a

cependant jamais été prouvé que ce type d’activités pou-

vait engendrer des déséquilibres musculaires à l’origine de

maux de dos. Il semble tout de même plus approprié de

recommander des activités telles que la marche, le

Nordic

walking

ou encore les parcours VITA en été, et à la saison

froide, la randonnée à skis ou en raquettes et le ski de fond.

conclusion

L’exercice permet de prévenir l’incidence et la récurren-

ce de la lombalgie. Les programmes d’exercice sont recom-

mandés en cas de lombalgie subaiguë et chronique mais

pas aiguë. Dans tous les cas, il faut insister sur l’importance

de maintenir un quotidien aussi actif que possible. Les acti-

vités sportives à privilégier sont celles qui favorisent l’adhé-

sion à long terme en procurant du plaisir. Les sports jugés

dangereux doivent être déconseillés avec la plus grande

prudence car bien souvent les effets bénéfiques l’empor-

tent sur une éventuelle répercussion nocive.

Implications pratiques

L’exercice doit tenir une place importante dans la prévention

et la prise en charge de la lombalgie chronique

La recommandation d’une activité sportive à un patient doit

tenir compte en premier lieu de ses préférences

Les sports impliquant des charges importantes à soulever ou

des changements de direction brusques ne doivent pas être

encouragés

La recherche devrait davantage se pencher sur la pratique

des activités sportives

>

>

>

>

1 Bogduk N, McGuirk B. Medical management of

acute and chronic low back pain : An evidence-based

approach. 1st ed. Amsterdam ; Boston : Elsevier, 2002.

2 Deyo RA, Weinstein JN. Low back pain. N Engl J

Med 2001;344:363-70.

3 Andersson GB. Epidemiological features of chronic

low-back pain. Lancet 1999;354:581-5.

4 Loney PL, Stratford PW. The prevalence of low back

pain in adults : A methodological review of the literature.

Phys Ther 1999;79:384-96.

5 Enquête suisse sur la santé 2007. Neuchâtel : Office

fédéral de la statistique, 2008.

6 Hashemi L, Webster BS, Clancy EA, Volinn E. Length

of disability and cost of workers’ compensation low

back pain claims. J Occup Environ Med 1997;39:937-45.

7 Wieser S, Horisberger B, Schmidhauser S, et al.

Cost of low back pain in Switzerland in 2005. Eur J

Health Econ in press.

8 * Vlaeyen JW, Linton SJ. Fear-avoidance and its

consequences in chronic musculoskeletal pain : A state

of the art. Pain 2000;85:317-32.

9 Verbunt JA, Seelen HA, Vlaeyen JW, et al. Disuse

and deconditioning in chronic low back pain : Concepts

and hypotheses on contributing mechanisms. Eur J Pain

2003;7:9-21.

10 * Henchoz Y, Kai-Lik So A. Exercise and nonspecific

low back pain : A literature review. Joint Bone Spine

2008;75:533-9.

11 COST_B13. European guidelines for the manage-

ment of low back pain. Eur Spine J 2006;15(Suppl. 2):

Bibliographie

44_48_35522.indd 4 10.03.11 09:24

616 Revue Médicale Suisse

–

www.revmed.ch

–

16 mars 2011

s125-300.

12 Bigos SJ, Holland J, Holland C, et al. High-quality

controlled trials on preventing episodes of back pro-

blems : Systematic literature review in working-age

adults. Spine J 2009;9:147-68.

13 Linton SJ, van Tulder MW. Preventive interven-

tions for back and neck pain problems : What is the

evidence ? Spine 2001;26:778-87.

14 Le Goff P. Le sport parmi les facteurs de risque de

la lombalgie. Rev Rhum Ed Fr 2007;74:573-80.

15 Grosclaude M, Ziltener JL. Benefits of physical ac-

tivity. Rev Med Suisse 2010;6:1495-8.

16 Ng JK, Richardson CA, Kippers V, Parnianpour M.

Relationship between muscle fiber composition and

functional capacity of back muscles in healthy subjects

and patients with back pain. J Orthop Sports Phys Ther

1998;27:389-402.

17 Raj PP. Intervertebral disc : Anatomy-physiology-

pathophysiology-treatment. Pain Pract 2008;8:18-44.

18 Nachemson A. Work for all. For those with low

back pain as well. Clin Orthop Relat Res 1983:77-85.

19 Droste C, Greenlee MW, Schreck M, Roskamm H.

Experimental pain thresholds and plasma beta-endor-

phin levels during exercise. Med Sci Sports Exerc 1991;

23:334-42.

20 Storheim K, Brox JI, Holm I, Koller AK, Bo K. In-

tensive group training versus cognitive intervention in

sub-acute low back pain : Short-term results of a single-

blind randomized controlled trial. J Rehabil Med 2003;

35:132-40.

21 Lobstein DD, Ismail AH, Rasmussen CL. Beta-en-

dorphin and components of emotionality discriminate

between physically active and sedentary men. Biol Psy-

chiatry 1989;26:3-14.

22 Sokunbi O, Watt P, Moore A. Changes in plasma

concentration of serotonin in response to spinal stabi-

lisation exercises in chronic low back pain patient. Nig

Q J Hosp Med 2007;17:108-11.

23 Petersen AM, Pedersen BK. The role of IL-6 in me-

diating the anti-inflammatory effects of exercise. J Phy-

siol Pharmacol 2006;57(Suppl. 10):43-51.

24 Kim SK, Jung I, Kim JH. Exercise reduces C-reac-

tive protein and improves physical function in automo-

tive workers with low back pain. J Occup Rehabil

2008;18:218-22.

25 Hurwitz EL, Morgenstern H, Chiao C. Effects of

recreational physical activity and back exercises on

low back pain and psychological distress : Findings from

the UCLA Low Back Pain Study. Am J Public Health

2005;95:1817-24.

26 Friedrich M, Gittler G, Arendasy M, Friedrich KM.

Long-term effect of a combined exercise and motiva-

tional program on the level of disability of patients with

chronic low back pain. Spine 2005;30:995-1000.

27 American college of sports medicine. Thompson

WR, Gordon NF, Pescatello LS. ACSM’s guidelines for

exercise testing and prescription. 8th ed. Philadelphia :

Wolters Kluwer Lippincott Williams & Wilkins, 2010.

28 Simmonds MJ, Derghazarian T. Lower Back Pain

Syndrome. ACSM’s exercise management for persons

with chronic diseases and disabilities. 3rd ed. Cham-

paign, IL : Human Kinetics, 2009;266-9.

29 * McGill SM. Low back exercises : Evidence for im-

proving exercise regimens. Phys Ther 1998;78:754-65.

30 ** Rainville J, Hartigan C, Martinez E, et al. Exer-

cise as a treatment for chronic low back pain. Spine J

2004;4:106-15.

* à lire

** à lire absolument

44_48_35522.indd 5 10.03.11 09:24

1

/

5

100%

![21.Francis PONGE : Le parti pris de choses [1942]](http://s1.studylibfr.com/store/data/005392976_1-266375d5008a3ea35cda53eb933fb5ea-300x300.png)