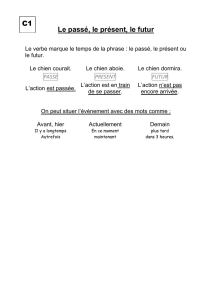

Les bienfaits de la relation Homme-Animal

Etho News 108 (novembre 2001)

Les bienfaits de la relation Homme-Animal

Chercheurs et praticiens du monde entier

ont fait le point à Rio en septembre 2001

Les animaux de compagnie occupent une place importante dans notre vie. En quantité (un

ménage sur deux dans notre pays ne possède-t-il pas un ou plusieurs animaux de

compagnie ?) mais aussi et surtout – de plus en plus devrions-nous dire – en qualité. Que ce

soit au niveau social, affectif, psychologique, voire même thérapeutique. Et ce ne sont pas les

expériences, toujours discrètes et cependant de plus en plus fréquentes, qui nous démentiront.

• Quelques exemples ?

Ciska, une chienne golden accompagne son maître, professeur de gymnastique dans une école

fondamentale d’enseignement spécialisé pour enfants trisomiques, autistes et dysphasiques.

Phaeca, une femelle Labrador, n’a pas son pareil pour mettre en confiance les petites victimes

de maltraitance physiques et/ou sexuelles et les encourager à se soulager de leur pénible

histoire en présence de sa maîtresse, inspectrice principale de police, en charge de leur

audition.

Nicha ou Hero, qui, en compagnie de leurs maîtresses respectives, adorent se laisser caresser

par les personnes âgées et rendent, par leurs visites régulières dans des maisons de repos, joie

et vie dans les établissements et ce, à la grande satisfaction des pensionnaires comme du

personnel d’encadrement ou de soins.

Ces animaux sont bien entendu en parfaite santé et bien soignés. Ils ont en outre été bien

socialisés (particulièrement aux enfants et/ou aux personnes âgées selon les cas) et

parfaitement éduqués.

• Pourquoi une telle discrétion ?

Parce que «l’ effet magique » ne se produit pas sur la voie publique ou dans le cadre d’un

show télévisé, mais dans l’intimité d’une relation étroite entre une personne (souvent en

souffrance), l’animal et l’aidant (thérapeute ou autre).

Parce que notre monde, parfois trop cartésien ou trop hygiéniste, lève un sourcil réprobateur

devant cette « fantaisie ».

Parce que des pouvoirs organisateurs ou certains responsables préfèrent ne pas ( … ou ne

veulent rien) savoir !

Et pourtant, ne parle-t-on pas de plus en plus, même et avant tout dans le monde de la Santé,

de l’importance de la Qualité de vie : mettre en confiance, réduire le stress, rétablir la

communication, l’estime de soi, entourer d’affection, restaurer un environnement normal … ?

L’animal, dans certaines conditions, y concourt de manière particulièrement active. Pas

seulement le cheval en hippothérapie mais aussi le chien, le chat, les oiseaux de volière, les

poissons d’aquarium … tous ces animaux familiers qui font partie de l’environnement naturel

des humains. Sans doute moins spectaculaires (encore que !), ces expériences – où le chien

joue un rôle prépondérant - font hélas moins la une des media que les attitudes agressives de

certains chiens (généralement pas ou mal socialisés et éduqués) ou les dérives de

comportement de certains propriétaires irresponsables …

C’est dommage car il y aurait tant à dire, tant à montrer, tant à encourager …

La conférence internationale de Rio

Il y a quelques semaines à peine se tenait à Rio de Janeiro, la 9ème Conférence Internationale

sur les Relations Homme-Animal qui rassemblait quelque 360 participants en provenance de

33 pays, de l’Australie et la Nouvelle Zélande au USA, de l’Argentine au Japon, en passant

bien sûr par le continent européen que représentaient 21 pays différents, dont la Belgique.

Organisée tous les 3 ans par l’IAHAIO (International Association of Human Animal

Interaction Organisations) et soutenue par l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé), cette

rencontre au titre prometteur « A global perspective for the 21st century » fut une fois de plus

l’occasion pour chercheurs et praticiens du monde entier, d’échanger le produit de leur travail

et de progresser dans la recherche de nouvelles pistes.

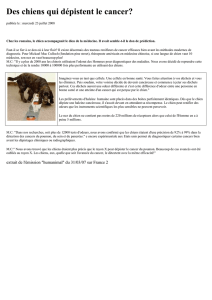

Des travaux de plus en plus nombreux sur le thème de « L’animal et la santé »

Nadine Fossier-Varney, psychologue française a ainsi fait état de deux expériences réalisées

avec son chien (Golden Retriever).

- Anna, âgée de 68 ans, souffre depuis une dizaine d’années de la maladie d’Alzheimer. Son

état de santé s’est fort détérioré et elle ne peut plus s’assumer seule. Très perturbée et en

pleine détresse, Anna est apathique et anxieuse. Au début de l’expérience, elle se mutilait et

criait quand on l’approchait, rendant tous soins et toute thérapie extrêmement difficiles. Les

visites du chien ont pu l’apaiser et lui rendre confiance. En elle-même d’abord. Dans ceux qui

l’approchent ensuite. Le langage oral a été remplacé par une gestuelle, un langage corporel où

le toucher prend une place considérable. Désormais, Anna se redresse, prend appui sur le

chien, se laisse enfin approcher et soigner …

- Georges, victime d’un accident cérébral, est tétraplégique. Replié sur lui-même, il refusait

tout traitement, toute activité. Le chien n’éprouva aucune gêne ni ne manifesta aucun faux-

semblant à son égard. Il le sollicita même à chaque rencontre. Le résultat ne se fit pas

attendre. Georges ne put « résister » et finit par bouger, s’intéresser à son environnement,

retrouver le goût de vivre … jusqu’à ressentir une certaine sensibilité dans plusieurs parties de

son corps. Il accepte enfin l’aide et la sollicitude des humains.

De telles utilisations nécessitent bien évidemment un minimum de connaissances du

comportement de l’animal. Nicola Rooney, chercheur à l’Université de Southampton (GB) a

ainsi montré l’importance des signaux au cours de phases de jeux entre l’homme et l’animal.

Signaux de contact (bousculade, caresses, étreintes …), de postures (accroupi, penché en

avant, allongé …) ou vocaux (encouragements, chuchotements …). Moogli, le chien de

Nadine Fossier-Varney n’a pas été choisi par hasard. Ayant suivi une formation de chien

d’aide pour personnes handicapées en chaise roulante, il est particulièrement sociable, bien

éduqué et familiarisé aux personnes ayant un handicap physique et/ou mental. De plus, sa

maîtresse le connaît bien, sait qu’il peut se dégager discrètement lorsqu’il se sent agressé,

qu’il offre un énorme potentiel de sympathie, qu’il lui manifestera son envie de « souffler »

(aller courir à l’extérieur, jouer ou se reposer dans une pièce séparée) lorsque l’attention a été

très forte. Moogli apporte aussi beaucoup de bien-être au personnel de soins dont la mission

n’est pas toujours aisée.

De nombreux exemples montrent encore le rôle que peut jouer un animal auprès de personnes

souffrant de stress dans une situation d’agression (conflit interpersonnel, violences physiques

et/ou psychiques, …), de perte d’un être cher ou de maladie grave. Ainsi les résultats d’une

étude menée par June Mc Nicholas à l’Université de Warwick (GB) auprès de 68 patientes

souffrant d’un cancer du sein. Celles en possession d’un animal (et particulièrement les

chiens) ont trouvé en sa présence un réel soutien social (notamment en cas de « mutilation »

où le regard des autres est souvent difficile à supporter), ont assumé plus sereinement et plus

activement le traitement et le contrôle de la maladie et ont retrouvé une certaine confiance,

une certaine estime de soi. D’aucuns y voient - mais cela mérite des études complémentaires

(méthodes d’évaluation, incidences réelles …) - une répercussion positive sur les coûts de

santé, quel que soit le type de pathologie en cause, du fait du mieux-être des patients.

On connaît depuis plusieurs années déjà les bienfaits de l’hippothérapie. La conférence de Rio

a apporté un nouvel éclairage en montrant que le cheval présentait aussi des avantages

mécaniques intéressants dans le cadre de programmes de rééducation de personnes atteintes

sur le plan neurologique ou musculaire. En effet, le dos du cheval au pas reconstitue

parfaitement les actions mécaniques de la marche. Les patients sollicitent des zones

locomotrices endommagées, sans excès et sans risque d’accident de locomotion. Il est entendu

que le cheval destiné à un tel programme suit au préalable un apprentissage spécifique.

Un thème préoccupant dans notre société contemporaine est celui de la solitude. Elle apparaît

au moment où un individu cherche à développer son réseau relationnel. Selon Andrew Gilbey

(Université de Warwick en Grande-Bretagne), « 25% de la population reconnaît avoir traversé

un moment de solitude dans les quinze derniers jours. Cela participe d’une remise en question

de soi pouvant aboutir à des relations conflictuelles, voire une absence de communication,

avec les amis et les proches ». Chez les adolescents, les difficultés engendrées par cette

solitude peuvent aboutir au vandalisme, au vol… C’est une émotion négative. Elle peut

favoriser l’alcoolisme, le recours au tabagisme, une remise en cause profonde de soi et des

changements physiologiques tels que l’hypertension.

La présence de l’animal est importante. Il n’est pas discriminatif, son caractère est moins

sensible aux aléas de la journée qu’un personne. En outre, il apporte sécurité et amour.

Angélique Pérol, psychologue et éthologiste française considère que « le chien apporte un

soutien dans les activités quotidiennes de son maître (sollicitation de la mémoire, éducation,

etc.). Il se présente alors comme un véritable médiateur thérapeutique. Il est un stimulateur et

joue un rôle de confident ».

L’enfant et l’animal : une relation à multiples facettes

Il y a beaucoup à dire sur ce thème. Il n’est donc pas étonnant qu’une journée entière lui ait

été consacrée.

Un grand nombre de similitudes a été constaté entre le comportement de l’animal et celui de

l’enfant dans la première période de leur vie. Il est intéressant d’observer comment l’animal

découvre le monde et y place ses repères. Ainsi, Boris Cyrulnik, pédopsychiatre et éthologiste

à Toulon (France), a constaté des rapprochements entre l’attitude du caneton et celle du

nouveau-né : dans les sept premières heures, le caneton se réfugie auprès de sa mère ou, à

défaut, d’un objet sélectionné. Ce n’est qu’à leur proximité qu’il se sent protégé et rassuré. Il

en va de même chez un jeune enfant. En l’absence de sa mère, il compense le manque de

sécurité et de soutien en recourant à ses jouets ou à un objet fétiche. Où réside l’intérêt d’une

telle observation ? La compréhension des mécanismes de développement chez les animaux

permet de mieux cerner les « accidents » constatés chez l’enfant. Aujourd’hui, les

conséquences de la maltraitance de certains enfants sont connues. Ils ne s’endorment que par

fatigue. Ceci entraîne une absence de libération d’hormones de croissance et explique le

retard pris par ces enfants. En outre, il apparaît qu’un animal distingue très rapidement le

monde virtuel de la réalité. Il comprend que son image à travers le miroir n’est que la

projection de lui. Il arrive que certains enfants maltraités ne réussissent pas ce test. Un moyen

de mettre en évidence l’incapacité du patient à différencier le monde réel de celui de la

représentation.

Le recours à l’animal peut s’avérer intéressant au-delà de ce diagnostic comparatif. Son

implication dans la thérapie chez l’enfant produit des résultats significatifs. Une étude menée

par Dusanka Jordan de l’Université de Ljubljana en Slovénie, a montré que le contact de

chiens auprès d’enfants autistes donnait des résultats particulièrement encourageants. Dans le

temps, les enfants limitent les relations avec les animaux à de simples contacts, avant de

s’adonner à des jeux, voire même s’occuper du chien.

Par ailleurs, les travaux dirigés par Tatiana Berls, directrice du Center for the study of human-

animal interaction à Moscou (Russie) ont mis en évidence les différents apports de l’animal

auprès de différents groupes d’écoliers. Les relations avec l’animal changent selon l’âge des

enfants et induisent un nombre important de facteurs relationnels de cinq à dix-sept ans.

Une étude menée à l’Université de Bonn (Allemagne) a clairement montré l’effet stabilisant

de l’animal (non seulement du point de vue de l’enfant mais aussi de celui de la mère) sur des

enfants dans l’année qui suit le divorce de leurs parents. Les enfants possédant un chien se

sont montrés mieux intégrés au niveau social et surtout moins irritables et agressifs que ceux

n’en possédant pas. Le chien a un effet émotionnel particulièrement positif au moment où

l’enfant ne peut trouver celui-ci auprès de ses parents. Le chien donne à l’enfant un sentiment

de responsabilité et de sécurité qui l’aide à affronter cette période de conflit et de déceptions.

« Ces observations sont d’une grande importance, surtout en cette période d’augmentation du

nombre de divorces dans nos pays occidentaux » a commenté le Prof. Bergler, auteur de cette

étude.

D’autres interventions ont apporté un éclairage intéressant sur les diversités culturelles et

leurs implications.

Tel maître, tel … ?

Plusieurs études ont permis de mettre en évidence certains traits caractérisant les propriétaires

d’animaux. Ainsi une étude menée à l’Université de Davis (Californie) a permis de cerner

quelques personnalités de propriétaires d’animaux. Andrea Beetz, psychologue, y rapporte

que les propriétaires de chevaux ont un contact facile avec les étrangers, que les propriétaires

de chiens ont une approche plus rationnelle de la vie, une forme d’auto-discipline, davantage

le souci d’autrui et de bons contacts sociaux tandis que les possesseurs de chats semblent plus

aventureux, sensibles à une approche esthétique et moins à la recherche de puissance ...

Diverses caractéristiques qui pourraient s’avérer intéressantes dans l’approche du rôle de

l’animal lors de différentes thérapies. Une autre étude, menée par Jean-Claude Filiatre,

physio-éthologue à Besançon (France), a montré que les propriétaires de chiens avaient non

seulement une meilleure connaissance de leur quartier mais aussi une meilleure gestion de cet

espace.

Des phénomènes nouveaux mis en évidence

La présence et l’intérêt des pays dits à économie émergente, lors de la Conférence, montre

bien que la relation homme-animal est un phénomène planétaire, où de constantes évolutions

peuvent être observées. Les pays occidentaux se penchent depuis longtemps sur cette

problématique. D’autres sont confrontés à des situations culturelles ambigües comme

l’Indonésie, plaque tournante reconnue du trafic d’animaux sauvages, où des scènes de

capture violentes sont familières des enfants. Des campagnes d’information dans les écoles y

sont organisées afin de préparer les nouvelles générations au respect de l’animal. De même,

des programmes relatifs au bien-être animal sont apparus récemment dans les universités.

Au Brésil, vu l’étendue du pays et sa diversité culturelle, les expériences sont davantage

ciblées. Ainsi la région de Sao Paulo a-t-elle mis l’accent sur une vaste campagne de

stérilisation, en collaboration avec la profession vétérinaire, proposant de sérieuses réductions

de prix, voire même la gratuité, pour les familles les plus démunies.

Au Japon, où la présence animale n’est pas véritablement intégrée dans la culture, nombre

d’infrastructures (hôtels, restaurants) refusent l’accès aux animaux. C’est pourquoi, la

Japanese Service Dog Resource Academy a mis en place un programme de certification,

grâce auquel tout chien ayant subi avec succès une série de tests, reçoit un certificat de bonne

conduite, l’autorisant à entrer dans certains établissements. L’objectif principal de l’initiative

est une promotion sociale du chien, tout en apportant des garanties sanitaires et de sécurité.

N’oublions pas que bon nombre de restaurants japonais nécessitent que les clients soient assis

à même le sol.

Pets in cities award. Un prix international pour la ville de Gand

A l’occasion de chaque conférence de l’IAHAIO, l’AFIRAC (Association Française

d’Information et de Recherche sur l’Animal de Compagnie) attribue le « Pets in cities

Award ». Ce prix est destiné à récompenser une ville, une commune, une autorité locale, un

groupement, une organisation … qui encourage l’intégration de l’animal en ville par le

développement d’actions innovantes et conviviales. Celles-ci se traduisent généralement par

l’implantation d’infrastructures techniques (espaces sanitaires et de liberté pour les chiens) et

une communication de proximité qui améliorent la qualité de vie pour tous : citoyens et

animaux.

Lors de la dernière conférence (Prague 1998), le prix fut attribué à la commune de Jette

(Bruxelles). Cette année encore la Belgique fut mise à l’honneur puisque l’Award 2001fut

attribué ex-aequo aux villes de Montbéliard (France) et de Gand (Belgique) pour sa campagne

« Propere Wijken » (Quartiers Propres) et plus particulièrement l’action « Snoet weet waar

het moet ».

C’est en 1998 que Gand installait les premières toilettes pour chiens dans le quartier du Rabot.

D’autres quartiers ont suivi et les équipements canins ont aujourd’hui dépassé la soixantaine.

Le planning établi jusque fin 2003 en prévoit quelque 120 au total. Outre la qualité technique

des infrastructures et leur maintenance, ce qui a surtout retenu l’attention des membres du

jury, c’est l’originalité et l’efficacité de la campagne de communication qui sous-tend le

projet. Au travers d’informations écrites (brochures, journal communal, affichettes …),

d’animations (création du Snoetclub …), de conseils d’éducation, de campagnes media

locales, etc …, le chien mascotte « Snoet » a non seulement permis d’améliorer la propreté

6

6

7

7

8

8

9

9

1

/

9

100%