topo sur la dette argentine

Topo de Sylvain Chardon sur :

Le cas Argentin de la dette

- La Dictature et la constitution de la dette (1976-1982),

- La démocratie victime de la dette et l’hyperinflation (1985-1990),

- L’Argentine étranglée par le libéralisme et le FMI (1991-2001),

- La crise révolutionnaire de 2001 et la cessation de paiement de la dette,

- L’Argentine, en définitive, accepte de rembourser 35% du solde de sa dette en 2005 ; 25%

ayant été annulé.

En introduction, je dirai que l’exemple argentin nous dicte cette règle:

-La dette n’est pas qu’un phénomène économique, elle résulte surtout de l’expression d’un rapport

de forces entre les classes à une période!

1. GRECE et ARGENTINE : Ressemblances et

dissemblances.

La dette de l’Argentine pesait 150% du

Produit Intérieur Brut en 2001 (180 milliards de

$), le déficit budgétaire était de 15% en 2001,

l’Etat était en miettes et ne pouvait plus prélever

les impôts mais les USA, le FMI, après avoir fait

privatiser même les bijoux des grands-mères

argentines insistaient toujours plus pour que

l’Argentine honore ses créances ! Nous parlerons

plus tard de l’explosion sociale qui en résulta.

La dette de la Grèce pèse aujourd’hui environ

120% du PIB (300 milliards de $), son déficit

budgétaire est de 13%, l’Etat ne fonctionne plus et

ne peut plus prélever l’impôt.

La Grèce comme l’Argentine à l’époque ont

subi les diktats du FMI et des grandes banques

internationales.

Comme en Argentine, les investisseurs

institutionnels ont trafiqué les comptes. La banque

d’investissement Goldman Sachs au premier plan

en Grèce.

Les ressemblances sont donc fortes mais les

dissemblances aussi. L’Argentine (heureusement

pour elle in fine) était seule et n’avait pas de

prêteur comme peut l’être l’Europe pour la Grèce.

L’Argentine dispose de ressources naturelles

importantes pas la Grèce. L’Argentine est forte

d’un puissant mouvement ouvrier anticapitaliste

pas la Grèce.

Ces 3 facteurs sont essentiels pour comprendre

les enchaînements politico-économiques.

2. La constitution frauduleuse de la dette

argentine.

La crise de la dette argentine a pour origine un

mécanisme de dilapidation et de détournements de

fonds organisé par la Dictature militaire

génocidaire en alliance avec le FMI, les banques

et la Fédéral Réserve américaine.

En 1976, la dictature s’installe. Le pays est peu

endetté et sa croissance est importante. En 1983, à

la chute de la Dictature, la dette représente 60 %

du PIB. Une partie des prêts bancaires octroyés à

l’Argentine auront profité à de grands groupes

privés soutenant la dictature ou n’auront jamais

transité par le pays mais auront été directement

détournés par les banques dans des paradis fiscaux

au nom de sociétés écrans.

Ce scandale qui n’est pas spécifique à

l’Argentine aura au moins été mis à découvert

publiquement. La Cour Fédérale de Justice

Argentine aura déclarée la dette illégitime et ses

principaux responsables militaires et civils jetés

en prison lors de la crise révolutionnaire de 1983,

relaxés par Menem puis remis en prison après la

crise révolutionnaire de 2001.

3. La dette contre la démocratie.

Après la chute des militaires et grâce à la

mobilisation révolutionnaire des travailleurs, une

assemblée est élue et un gouvernement de centre-

gauche dirigé par Alfonsin s’installe. Le service

de la dette et la corruption généralisée

l’empêchera de gouverner.

A l’époque, seuls les révolutionnaires du

Movimiento AL Socialismo (MAS) mettent au

centre de leur politique l’annulation de la dette. Le

Peso argentin est remplacé par l’Austral mais rien

n’y fait l’inflation approche les 5.000 % en 1989.

Le péroniste Menem succède à Alfonsin en

1989. Rapidement surnommé « La grenouille »,

Menem va appliquer les recettes de

l’ultralibéralisme dès 1990. Il va privatiser toutes

les entreprises publiques même celles qui assurent

une véritable rente à l’Etat comme le pétrole. Ils

lèvent toutes les taxes qui protégeaient l’industrie

locale et réinstaure le peso mais lié au dollar

américain (1 peso = 1 dollar) par un système de

convertibilité garanti par l’état argentin via les

réserves de la Banque Centrale Argentine.

4. L’Argentine étranglée par la dette, le

libéralisme et le FMI (1991-2001),

Ces réformes ont raison de l’inflation et attirent

des investisseurs étrangers qui rachètent les

entreprises nationales et qui grâce à la

convertibilité du peso peuvent rapatrier des

bénéfices mirobolants. Des économistes peu

regardant parleront de miracle argentin.

La réalité est tout autre. L’industrie argentine

connaît une récession importante, les exportations

agro-alimentaires souffrent du taux de change. Le

déficit budgétaire se creuse, le service de la dette

augmente chaque année. Il est multiplié par 3. (25

milliards en 1995. Les multinationales rapatrient

leurs bénéfices et n’investissent pas dans le pays,

les riches argentins sous le conseil des américains

pratiquent l’évasion fiscale et ne payent plus leurs

impôts. Les populations pauvres doivent payer

pour les riches et la TVA passe de 14 à 21%.

Dans le même temps éclate la crise asiatique.

Le Brésil, premier importateur des produits

argentins (30%) entre en crise. En 1999, plus d’un

argentin sur 3 vit en dessous le seuil de pauvreté.

Un gouvernement de centre-gauche dirigé par

De La Rua succède à Menem. Il ne prend aucune

mesure et continue à tenter de maintenir le lien

fixe entre dollar et peso. Il épuise les dernières

réserves de la Banque Centrale mais le FMI

continue à encourager cette politique suicidaire en

accordant des lignes de crédit à condition que le

gouvernement baisse les salaires des

fonctionnaires et annule la sécurité sociale.

En raison de la convertibilité peso-dollar qui ne

favorise que les multinationales, l’économie

connaît un déficit toujours plus grand le poids de

la dette est toujours plus lourd. Le FMI et la

Fédérale Reserve Américaine accentuent leur

pression. Mais la coupe est pleine pour les

travailleurs et les chômeurs argentins qui se

mobilisent sans discontinuer depuis 1996 et une

profonde crise révolutionnaire va éclater fin 2001.

5. La crise révolutionnaire de 2001 et la

cessation de paiement de la dette.

Avant d’évoquer la crise de 2001, rappelons

que:

- la dette n’est pas qu’un phénomène

économique, elle résulte surtout de l’expression

d’un rapport de forces entre les classes en une

période!

La dette a été organisée par l’impérialisme

grâce à une dictature militaire génocidaire puis,

des années plus tard, les recettes ultralibérales de

l’impérialisme ont provoqué un nouveau séisme

dans le mouvement ouvrier argentin.

En effet, les Directions des puissants syndicats

argentins soutenaient Menem et son

gouvernement ultralibéral et pour pouvoir résister

les travailleurs ont dû, à partir de 1995

essentiellement, s’affranchir de cette bureaucratie

par un triple mouvement :

- Auto-organisation des chômeurs à travers les

« piqueteros »,

- Création d’une nouvelle centrale syndicale, la

CTA (Central de los Trabajadores de Argentina,

- Remplacement des Directions gorilles des

vieux appareils syndicaux par des dirigeants plus

combattifs.

Ce ne sont donc pas les conseillers

économiques du couple Kirchner qui gouverne

l’Argentine depuis 2002 qui ont poussé à la

déclaration de cessation de paiement de la dette et

à renationaliser les secteurs clés de l’économie

mais bien la mobilisation des classes populaires.

C’est là une leçon essentielle pour la crise

actuelle. C’est la mobilisation ouvrière qui en

finira avec la dette. A cet égard, l’Argentine a

montré un moment la voie.

Mais revenons à cette crise révolutionnaire :

-Les chômeurs sont sortis de leur isolement

et se sont auto-organisés en piqueteros. Il est

impossible de faire un décompte du nombre de

barrage de routes, de manifestations spectaculaires

dans la capitale et dans toutes les provinces. Ces

piquets étaient quasi invincibles et au bord de

s’armer si la crise avait perduré,

- Les travailleurs du secteur public, les

enseignants au premier rang se sont mobilisés sans

discontinuer et ont donné l’exemple aux autres

travailleurs en créant un nouveau syndicat. Ils ont

été suivis par les cheminots, les employés de

banque etc.…

-Les travailleurs de l’industrie frappés par

des plans massifs destruction ont réussi à virer les

gorilles syndicaux et à rejoindre les mobilisations.

-Les classes moyennes paupérisées se sont

aussi massivement mobilisées auprès des salariés

et dans leurs quartiers.

Peu à peu, bien avant Facebook et Twitter, les

manifestants s’autoconvoquaient et les menaces

du FMI et du gouvernement de la mi-décembre

allaient provoquer les manifestations

révolutionnaires des 19 et 20 décembre 2001.

Le ministre de l’économie ne dut alors la vie

sauve qu’à un miracle et le président dut s’enfuir

depuis les toits de la « Casa Rosada » (l’Elysée

argentin) en hélicoptère car les manifestants

avaient réussi à envahir le palais présidentiel !

La bourgeoisie oligarchique prit peur et

s’enfuit, les travailleurs ont transformé leurs

entreprises en coopérative ouvrière.

Les travailleurs et les classes moyennes ont

également pris d’assaut les banques avec la

complicité des employés pour récupérer leur

argent bloqué en raison du Corralito (250 dollars

par semaine).

Une économie parallèle s’est rapidement mise

en place basée sur des échanges en monnaie

frappée par une ville ou un quartier.

Ceux d’en bas ne voulaient plus de ceux d’en

haut et s’en donnaient les moyens. Ceux d’en haut

ne pouvaient plus diriger.

Il s’agissait bien d’une crise révolutionnaire

classique.

Les assemblées générales étaient quotidiennes

et les questions politiques et économiques étaient

débattues sur les lieux de travail, dans tous les

quartiers avec au centre l’exigence de

l’annulation totale de la dette et le renvoi de

tous les politiciens et dirigeants d’entreprise

corrompus : « que se vayan todos » .

Cependant, il manqua à ce formidable

mouvement une coordination générale

principalement dans la capitale Buenos Aires. Une

coordination des piqueteros, des délégués

d’assemblées qui auraient construire le pouvoir

populaire et prendre un pouvoir qui était vacant et

à prendre.

La nature et les rapports de classe ayant

horreur du vide, une alternative politique se

dessina rapidement en provenance du vieil

appareil péroniste autour de Nestor Kirchner

ancien montenero (aile gauche anti-impérialiste du

péronisme dans les années 70).

Situé politiquement entre Lula le modéré et

Chavez plus radical, Kirchner fut aidé par les deux

dirigeants latino-américains. Kirchner allait

d’abord parvenir à prendre le contrôle du principal

mouvement auto-organisé: les « piqueteros » avec

une politique intelligente combinant l’assistance

concrète en aliments et argent et un certain

radicalisme.

Puis sous la pression des travailleurs, il

renationalisa des secteurs clés de l’économie et

prit le contrôle des exportations de matières

premières et de produits agro-alimentaires (le

fameux soja malheureusement transgénique).

Il gagna le cœur d’une partie des vieux

opposants (« Les mères de la playa Mayo »

notamment) en remettant en prison les militaires

de la dictature, le président corrompu Menem,

Cavallo et compagnie.

Kirchner parvint donc à se faire reconnaître et

à reconstruire l’autorité de l’état bourgeois

argentin.

La situation se normalisa dans un contexte de

mobilisation qui permit au gouvernement de

négocier dans une position de force avec ses

créanciers, FMI en tête. Moi ou la révolution,

vous devez choisir ! Par peur de tout perdre, les

financiers internationaux acceptèrent ce qu’ils

refusaient avant la crise révolutionnaire.

Certaines créances illégitimes allaient être

effacées et le reste de la dette divisé par 3.

Le peso en ne pesant plus qu’un cinquième de

dollar, certains secteurs industriels ont pu repartir,

y compris les entreprises expropriées par les

travailleurs (ex du sous-traitant de Levis).

Du côté des travailleurs, les dirigeants de la

nouvelle centrale syndicale CTA collaborèrent

directement avec le gouvernement de Nestor

Kirchner et, en échange de concessions, freinèrent

les mobilisations les plus radicales comme dans

les chemins de fer.

Dans ce syndicat, des directions indépendantes

et combattives ont à nouveau surgi sur un fond de

sensibilité anti-impérialiste très fort. Les

entreprises n’ont pas été rendues à leurs patrons et

les chômeurs sont toujours organisés.

Les braises sont donc encore chaudes et le feu

peut repartir très vite.

Nous ne sommes plus à la sortie de la dictature

militaire où plus de la moitié des dirigeants

ouvriers et intellectuels avaient été massacrée. Des

dizaines de milliers de jeunes et de syndicalistes

sont mobilisés. Reste à les organiser autour d’une

nouvelle alternative politique. Mais c’est une autre

discussion !

Sylvain Chardon

Que lire ? :

-les carnets du Comité pour l’Annulation de la Dette du Tiers Monde,

-les bonnes feuilles du « Monde Dipomatique »

-les bonnes feuilles des publications du MST-Proyecto Sur consultables sur Internet via Yahoo.ar

Annexe :

Rappel pour mémoire de la dette de la France :

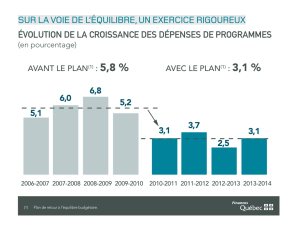

La dette publique, « au sens de Maastricht » estimée par l'Insee, a été évaluée pour la fin du premier

trimestre 2011 à 1 646,1 milliards d'euros, 2.150 milliards de dollars soit environ 84,5 % du PIB. La

croissance de la France serait de 1% en 2011.

Le produit intérieur brut, abrégé en PIB, est un indicateur économique utilisé pour mesurer la

production dans un pays donné. Il est défini comme la valeur totale de la production de richesses (valeur

des biens et services créés - valeur des biens et services détruits ou transformés durant le processus de

production) dans un pays donné au cours d'une année donnée par les agents économiques résidant à

l’intérieur du territoire national. C'est aussi la mesure du revenu provenant de la production dans un pays

donné. On parle parfois de production économique annuelle ou simplement de production.

Il s'agit d'un agrégat des comptes nationaux, obtenu en additionnant des grandeurs mesurées par

catégories d’agents économiques (ménages, entreprises, administrations publiques). Afin d'éviter que la

même production entre plus d'une fois dans le calcul, ne font partie du PIB que les biens et services

finaux (c’est-à-dire la valeur ajoutée, soit les biens et services de consommation et les biens

d'équipement), les biens intermédiaires de production étant exclus. Par exemple, la farine avec laquelle

on fait le pain est exclu (car étant une consommation intermédiaire du calcul de la richesse produite par

le boulanger).

Il sert souvent d'indicateur de l'activité économique d'un pays ; le PIB par habitant, quant à lui, sert

d'indicateur du niveau de vie en donnant une valeur indicative du pouvoir d'achat. La variation du PIB

est l'indicateur le plus utilisé pour mesurer la croissance économique.

Le PNB est le même indicateur mais sans annulation des échanges, il est donc moins utilisé.

1

/

4

100%