Dissertation - Les politiques dans le cadre de l`UE

DISSERTATION

Il est demandé au candidat :

1. de répondre à la question posée explicitement ou implicitement dans le sujet ;

2. de construire une argumentation à partir d’une problématique qu’il devra élaborer ;

3. de mobiliser des connaissances et des informations pertinentes pour traiter le sujet, notamment celles figurant dans le

dossier ;

4. de rédiger en utilisant un vocabulaire économique et social spécifique et approprié à la question, en organisant le

développement sous la forme d’un plan cohérent qui ménage l’équilibre des parties.

Il sera tenu compte, dans la notation, de la clarté de l’expression et du soin apporté à la présentation.

Sujet = En quoi l'intégration européenne a-t-elle modifié les cadres des politiques publiques des Etats

membres ?

DOCUMENT 1 –

L’article 2 du traité sur l’Union européenne stipule que l’Union européenne se donne pour objectifs de promouvoir « le

progrès économique et social ainsi qu’un niveau d’emploi élevé, et de parvenir à un développement équilibré et durable ».

L’Eurosystème contribue à la réalisation de ces objectifs en maintenant la stabilité des prix. En outre, dans le cadre de la

poursuite de l’objectif de stabilité des prix, il tient compte de ces objectifs. S’il devait y avoir un quelconque conflit entre les

objectifs, la BCE doit toujours accorder la priorité au maintien de la stabilité des prix.

La BCE doit agir sur les conditions du marché monétaire et, par là, sur le niveau des taux d’intérêt à court terme de façon à

assurer la stabilité des prix. La stabilité des prix doit être maintenue à moyen terme, ce qui traduit la nécessité, pour la politique

monétaire, d’adopter une orientation prospective. Dans le cadre de la poursuite de la stabilité des prix, la BCE vise à maintenir les

taux d’inflation à un niveau proche de 2 % à moyen terme.

Outre la définition de la stabilité des prix, la stratégie de politique monétaire consiste en une évaluation approfondie des

risques pesant sur la stabilité des prix s’articulant autour d’une analyse économique et d’une analyse monétaire.

(Source : Banque centrale Européenne (BCE), La Banque Centrale Européenne, l’Eurosystème, le Système Européen des Banques Centrales,

avril 2008 - 2ème édition)

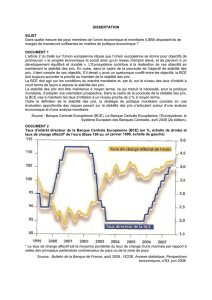

DOCUMENT 2 – Variations du taux d’intérêt directeur des banques centrales et cours de l'euro en dollars

DOCUMENT 3 –

L’Union européenne (UE) s’est dotée lors du traité d’Amsterdam de 1997, de règlements communautaires en matière de

finances publiques constituant le pacte de stabilité et de croissance (PSC) et visant à proroger la discipline en matière de

finances issue des critères de Maastricht. [...]

Le pacte comporte un « volet préventif » puisqu’en cas de risque de dépassement, la Commission adresse une

recommandation au pays concerné et un « volet répressif » allant d’un dépôt temporaire jusqu’à une amende pouvant atteindre

au maximum 0,5 % du PIB [...]

La critique adressée au pacte a porté sur la rigueur de la règle. En effet, les « circonstances exceptionnelles » qui permettent

la suspension des sanctions sont « trop » exceptionnelles puisqu’elles supposent que l’État concerné doit subir une récession

supérieure à 1% du PIB.

En novembre 2003, les déficits excessifs pour la deuxième année consécutive de l’Allemagne et de la France ont conduit le

Conseil Ecofin à suspendre l’application du pacte à ces deux pays pour une durée indéterminée. Le Conseil a adopté en

conséquence en mars 2005, la proposition de réforme présentée par la Commission dont la deuxième partie (« renforcement du

volet préventif ») accepte de définir des objectifs à moyen terme différents par pays.

(Source : Florent AUBRY-LOUIS et Mickaël SYLVAIN, « La maîtrise de la dette au sein de l’UE », Ecoflash n°216, mars 2007)

1€ =

$0,825

1€ =

$1,60

1€ =

$1,30

DOCUMENT 4 – Quelques indicateurs pour les pays de l’Union européenne (UE) et les Etats-Unis

Taux de

croissance

annuel

moyen du

PIB réel

Taux

d’inflation

annuel

moyen

Dépense

publique

moyenne

en % du

PIB

Dépenses

de R&D

en % du

PIB

Poids des

cotisations

sociales

en % PIB

Salaire

minimum

brut en

euros

2002-2008

2002-2008

2002-2008

2008

2008

2008

Allemagne

1,8

1,1

46,2

2,6

18,4

~

Espagne

3,0

3,8

39,0

1,3

15,3

700

France

1,6

2,2

52,8

2,1

20,0

1 280

Grèce

3,8

3,2

44,7

0,7

17,3

681

Irlande

4,2

2,2

35,3

1,4

4,6

1 462

Italie

0,6

2,6

48,1

1,1

12,1

~

Pays-Bas

2,0

2,1

45,8

1,7

18,2

1 335

Portugal

0,8

2,9

46,0

0,8

12,1

497

Zone Euro

1,7

2,1

47,1

1,8

14,4

~

Royaume-Uni

2,3

2,8

43,7

1,8

6,3

1 223

UE (27pays)

1,9

2,4

46,6

1,8

12,1

~

Etats-Unis

2,3

2,6

36,5

2,7

5,5

696

(Source : base de données Eurostat 2010)

DOCUMENT 5 –

Le retard pris par l’Europe en matière d’innovation s’observe à deux niveaux : moindre volume d’investissements (en R&D,

en moyens pour l’enseignement supérieur, en technologies de l’information et de la communication), et moindres « résultats » tels

que mesurés par certains indicateurs intermédiaires (publications et prix scientifiques, brevets, croissance de certains secteurs

industriels innovants, nombre de nouveaux produits et de nouvelles entreprises, opérations de réallocation des moyens de

production).

Pour remédier au triple déficit de productivité, de taux d’emploi1 et d’innovation de l’Union européenne, la Stratégie de

Lisbonne préconise un ensemble de réformes structurelles : il s’agit essentiellement pour l’Union de mettre l’accent sur les «

politiques de l’offre », le passage à l’Union économique et monétaire ayant profondément modifié les conditions de mise en

œuvre des politiques de demande (monétaire et budgétaire). Cela suppose de prolonger la démarche classique d’ouverture à la

concurrence européenne enclenchée par le traité de Rome par des réformes au niveau national, puisque c’est à ce niveau que

sont principalement mises en œuvre les « politiques de l’offre » (marché du travail, Recherche & Développement, éducation,

politiques de réglementation...).

1 Le taux d’emploi d’une population mesure le rapport entre le nombre d’individus ayant un emploi et le nombre d’individus en âge de travailler.

2 Lancée en mars 2000, la « Stratégie de Lisbonne » vise à faire de l’Europe « l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus

dynamique du monde à l’horizon 2010 ».

(Source : Rapport sur L’Europe dans la mondialisation, remis par Laurent COHEN - TANUGI à Christine LAGARDE, Ministre de l’Économie et

des Finances, 15 avril 2008)

DOCUMENT 6 –

Les ministres européens des postes devaient examiner, lundi 11 décembre, pour la première fois, la proposition de directive

postale adoptée par la Commission européenne le 18 octobre. Les discussions s'annonçaient animées autour de ce texte

déterminant pour l'avenir du secteur postal, prévoyant une libéralisation totale du marché en 2009. Soit, en fait, la suppression du

dernier monopole réservé aux opérateurs historiques, le courrier de moins 50 grammes.

Face aux tenants d'une ouverture du marché sans condition - l'Allemagne, la Suède, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne et la

Finlande - de nombreux Etats du sud de l'Europe, auxquels s'est jointe la France, devaient exprimer leurs craintes d'une

libéralisation hâtive et mal préparée, susceptible, selon eux, de dégrader la qualité du service universel postal, à savoir

l'obligation de distribuer le courrier au moins cinq jours par semaine, pour chaque citoyen européen.

De fait, les expériences de libéralisation déjà tentées ont connu des fortunes diverses. Partout, l'ouverture du marché a

entraîné des réductions d'effectifs (35 000 emplois supprimés par la Royal Mail en Grande-Bretagne en 2005 et un second plan

de grande ampleur annoncé pour les mois à venir). Pour réduire les coûts, de nombreuses postes ont augmenté le nombre

d'emplois à temps partiel. TNT aux Pays-Bas détient le record, avec 70 % de temps partiel dans ses effectifs.

Par ailleurs, il est difficile de dire si les consommateurs ont profité de l'ouverture à la concurrence du marché postal, à travers

des services de meilleure qualité ou moins chers. Le prix du timbre a, par exemple, augmenté dans les pays où il était jusqu'alors

encadré. La Norvège détient le record du timbre le plus cher d'Europe, à 70 centimes.

(Source : Anne Michel, Le Monde du 12 décembre 2006)

INTEGRATION EUROPEENNE ET POLITIQUES ECONOMIQUES

Introduction :

Amorce = En 2010, la crise de la zone euro, à la suite de l'incapacité des Etats européens à venir en aide rapidement à la

Grèce, qui manquait de liquidités pour honorer les échéances de sa dette publique, a révélé les insuffisances de l'Union

européenne en matière de politiques économiques. En effet, au sein de la zone euro, l'ensemble des actions que peuvent

mener les pouvoirs publics pour agir sur l'économie appartient à des institutions différentes qui sont peu coordonnées. La

politique budgétaire le domaine des Etats nationaux et la politique monétaire relève de la BCE, qui est indépendante des

Etats.

Problématique = La création d’une vaste zone économique intégrée englobant les principaux pays européens a-t-elle

modifié profondément les politiques économiques des Etats ? Cette intégration ne peut-elle se faire que par le marché ?

Quel type de coopération suppose-t-elle entre les politiques économiques nationales ? Que doit-on confier au niveau de

l'Union ? Ne faudrait-il pas envisager une politique économique supranationale si on veut construire une Europe unie avec

une monnaie unique ?

Annonce du plan = La construction de l’Union européenne a modifié de façon importante les politiques conjoncturelles à

court terme mais a aussi posé le problème de la coordination et de l’uniformisation des politiques structurelles à long

terme.

1 – DES POLITIQUES CONJONCTURELLES ENCADREES ET MOINS EFFICACES

A – LES DECISIONS POLITIQUES A COURT TERME RELEVENT DE NIVEAUX DIFFERENTS

Phrase introductive = L’intégration européenne s’est faite à la fois par le marché (du « marché commun » au « marché

unique ») et par les institutions (politiques communes, monnaie unique). Ceci supposait que les Etats nationaux transfèrent une

partie de leurs prérogatives à des institutions supranationales chargée de l’exécutif (la « commission européenne ») et de la

monnaie (la "Banque centrale européenne") (Doc 1 et 6). Comment l’Union a-t-elle conçu cette répartition des tâches ?

La politique budgétaire reste du domaine des Etats nationaux. En théorie, chaque Etat peut donc mener la politique

budgétaire la plus adaptée à sa conjoncture. En cas de hausse du chômage, l’Etat ne doit pas hésiter à provoquer un

déficit budgétaire pour relancer la demande. En effet, des dépenses publiques supérieures aux recettes fiscales

provoquent une vague de demande qui va relancer la production et l’emploi selon le mécanisme du multiplicateur

keynésien. En cas d’inflation, l’Etat doit ralentir ses dépenses publiques et augmenter ses impôts pour éviter la surchauffe.

Les ménages et les entreprises dépenseront moins ce qui fera baisser la demande et la pression sur les prix. L’objectif est

d’obtenir une croissance équilibrée respectant les quatre critères du « carré magique »de Nicolas Kaldor : croissance

proche de la croissance potentielle, plein emploi, absence d’inflation et balance courante équilibrée (Doc 1).

Cependant, ces politiques budgétaires sont encadrées. Dans la réalité, cette indépendance a été contrainte par le « pacte

de stabilité et de croissance » (PSC), signé en 1997 à Amsterdam, qui interdit un déficit budgétaire supérieur à 3% du PIB

et une dette publique supérieure à 60% du PIB. En effet, pour faire accepter aux Allemands l’abandon du Deutschemark

au profit de l’Euro, les Etats européens se sont engagés à ne pas pratiquer des politiques de relance keynésienne qui

auraient pu provoquer de l’inflation et menacer la valeur de l’Euro. Le pays ne respectant pas le pacte devait être prévenu

du dépassement par la Commission (« volet préventif ») puis sanctionné sous la forme d’une amende pouvant atteindre

0,5% du PIB (« volet répressif ») (Doc 3). Les politiques budgétaires ont donc perdu une partie de leur autonomie.

De plus, la politique budgétaire communautaire est extrêmement réduite. Il est égal à 1,1% du PIB de l’UE. La Commission

européenne est tenue de l'équilibrer (elle ne peut s'endetter pour financer un déficit) et elle ne dispose pas du droit de lever

l'impôt (le budget est alimenté des recettes douanières et des contributions des Etats membres). Les dépenses sont

concentrées sur trois postes : les « fonds structurels », c’est-à-dire l'aide aux régions en retard (cohésion et compétitivité),

soit 45% du budget, la politique agricole commune (PAC) (42% du budget total) et, dans une moindre mesure, l'aide au

développement (6%). De plus, la clause de « no bail out » interdit aux Etats de porter secours aux autres Etats membres

qui auraient des difficultés budgétaires. La solidarité budgétaire est donc minimale.

La politique monétaire a été confiée à une Banque centrale européenne indépendante. Afin de garantir la crédibilité de

l’Euro auprès des marchés financiers mondiaux, les Etats européens ont préféré confier la gestion de cette monnaie à une

institution indépendante. Celle-ci n’a qu’un seul objectif : la lutte contre l’inflation ce qui devrait permettre la stabilité de la

monnaie. En conséquence, les Etats ont perdu le contrôle de la création monétaire. La BCE, en augmentant ou en

diminuant ses taux d’intérêt à court terme, régule la création monétaire en fonction d’un objectif d’inflation très bas : 2% par

an en moyenne dans l’Union (Doc 1 et 2). La BCE a l’interdiction de financer les dépenses publiques des Etats en

achetant les créances de la « dette souveraine » (Bons du trésor, obligations d’Etat. Quelles vont être les conséquences

de cette perte de souveraineté ?

Une politique de change mal définie. Une politique de change correspond aux actions sur la valeur externe de la monnaie

afin de d’atteindre des objectifs en termes d’activité (plus de croissance), de prix (moins d’inflation) et/ou de solde extérieur

(plus de compétitivité-prix). En théorie, cette politique relevait du Conseil européen. En réalité, c’est la BCE qui s’est

emparée de cette politique en laissant flotter librement l’Euro vis-à-vis des autres devises et en conditionnant le cours de

l’Euro à sa politique de maîtrise de l’inflation (Doc 2). Les pays de la zone euro se sont privés de l’arme de la dévaluation.

N’ayant pas de politique de change, ils ne peuvent rétablir un déséquilibre de leur balance courante par une dépréciation

de la monnaie.

B – CES POLITIQUES SOUFFRENT D'UN MANQUE DE COORDINATION

Phrase introductive = Avant le traité de Maastricht (1992), les Etats nationaux mélangeait politique monétaire, politique de

change et politique budgétaire (« policy mix ») pour faire face aux variations de la conjoncture. Ainsi, lorsque l’Etat voulait soutenir

la croissance, il demandait à la Banque centrale de diminuer ses taux d’intérêt, il augmentait ses dépenses publiques, quittes à

entretenir l’inflation, à dégrader la compétitivité du pays et à dévaluer sa monnaie pour la rétablir. Qu’en est-il de nos jours ?

En théorie, les Etats devraient coordonner leurs politiques budgétaires pour respecter le pacte de croissance et de stabilité.

Lorsque l’Union connaît une forte croissance, les budgets devraient tendre vers l’équilibre (les recettes fiscales augmentant

et les dépenses diminuant). Lorsque l’Union entre en récession, les budgets deviennent automatiquement déficitaires (les

recettes diminuent et les dépenses sociales augmentent) et soutiennent l’activité. Les « stabilisateurs automatiques »

devaient assurer à eux-seuls l’équilibre. Dans la réalité, les grandes nations (Allemagne, France, Italie) n’ont pas joué le

jeu et ont continué à accumuler des déficits publics et à s’endetter pendant la période de croissance de la fin des années

1990. En conséquence le pacte de stabilité a été assoupli en 2005 pour ne pas sanctionner ces grands pays (Doc 3). Les

allemands ont alors mené une politique de rigueur pendant que les autres pays menaient une politique expansive (Doc 4).

Les politiques budgétaires sont donc restées dans une logique nationale alors qu’elles devaient être européennes.

En théorie, la politique monétaire et la politique de change imposaient une coordination de la BCE et des Etats nationaux.

Dans la réalité, il n’en n’a rien été. La BCE, considérant que les politiques budgétaires étaient trop laxistes, a maintenu des

taux d’intérêt à court terme plus élevés que nécessaire afin de contenir une improbable inflation. Le taux d’intérêt directeur

de la BCE est plus élevé que celui de la FED entre 2002 et 2005 alors que la croissance ralenti et entre 2009 et 2012 alors

que la crise de la zone euro se traduit par une récession dans les pays de l’Europe du Sud (Doc 2). Quelles ont été les

conséquences de cette politique monétaire rigoureuse ?

Le cours de l’Euro s’est apprécié trop fortement. En effet, les capitaux étrangers, attiré par des taux d’intérêt plus

élevés et l’attractivité de la zone, ont afflué dans l’Union ce qui a fait monter de 94% le cours de l’Euro entre 2000 et

2008 (Doc 2). Cette appréciation de l’Euro a rendu les importations moins chères ce qui a permis de lutter contre

l’inflation. En revanche, les exportations européennes sont devenues plus chères ce qui a pénalisé des pays comme

la France ou l’Italie, dont la compétitivité est essentiellement basée sur les prix, au profit des pays comme l’Allemagne

ou les Pays-Bas dont la compétitivité est structurelle. D’où des déséquilibres importants dans les balances courantes

des pays de la zone euro. Les déficits des pays de l’Europe du Sud correspondant aux excédents des pays de

l’Europe du Nord. Ce ralentissement des exportations hors de la zone euro a provoqué une baisse de la croissance

dans l’Union qui a accentué le chômage et les déficits budgétaires. La croissance de la zone euro a été inférieure de

0,6 points à celle des Etats-Unis entre 2002 et 2008 (Doc 4).

Le taux d’intérêt unique de la BCE a favorisé l’endettement dans les pays de l’Europe du Sud. Le taux de la BCE

étant identique pour tous les pays de la zone euro, les pays les plus inflationnistes (Espagne, Grèce, Portugal) ont

bénéficié de taux d'intérêt réels (taux d’intérêt nominal – taux d’inflation) faibles voire nuls ce qui a conduit les agents

économiques (Ménages, entreprises, Etats) à s'endetter pour consommer et investir. D'où de fortes disparités dans

les performances des économies de la zone euro. Entre 2002 et 2008, les PIB de l’Irlande, de la Grèce et de

l’Espagne ont augmenté respectivement de 4,2%, 2,8% et 3%, par an en moyenne alors que ceux de l’Allemagne, de

la France ou de l’Italie n’augmentaient respectivement que de 1,8%, 1,6% et 0,6% par an en moyenne (Doc 2 et 4).

Conclusion partielle = L’intégration européenne a donc profondément modifié la politique conjoncturelle. Mais celle-ci est

devenue moins efficace car les Etats sont restées dans une logique nationale et n’ont pas su ni se coordonner entre eux ni se

coordonner avec la BCE qui a abandonné le soutien de l’activité et la lutte contre le chômage dans ses objectifs. La crise de la

zone euro a montré les insuffisances de la construction européenne pour faire face aux chocs asymétriques. La politique

structurelle a-t-elle été plus européenne ?

2 – UNE POLITIQUE STRUCTURELLE CENTREE SUR LE MARCHE ET INACHEVEE

A – L'HARMONISATION DU GRAND MARCHE UNIQUE N'A PAS ETE MENEE JUSQU'AU BOUT

Phrase introductive = Les politiques structurelles visent en effet à influer sur le fonctionnement de l’économie sur le moyen et

le long terme. L’idéal des initiateurs de la CEE et de l’UE était de rapprocher les peuples européens par l’intégration économique.

Ceci supposait d’abolir l’ensemble des obstacles douaniers, fiscaux, réglementaires et sociaux qui entravaient ces échanges de

biens, de capitaux et de travailleurs. Qu’en est-il résulté pour les politiques économiques nationales ?

La création du marché unique des biens supposait l’abolition des obstacles tarifaires et non tarifaires ainsi qu’une

harmonisation de la fiscalité sur les produits. L’abolition des droits de douane a été assez rapide (1958-1968). Elle a privé

les Etats des recettes douanières qui ont alimenté le budget de l’Union. En revanche, l’harmonisation des réglementations

et de la fiscalité indirecte sont restées inachevées ce qui peut provoquer des distorsions de concurrence car un même

produit peut avoir des prix différents de part et d’autres de la frontières (les taux de TVA étant différents) (Doc 5).

La création d’un marché unique des services supposait la suppression des monopoles publics et le libre établissement

dans les pays de l’Union.

La fin des monopoles publics : la concurrence suppose en effet une pluralité d’entreprises sur un même marché et

l’absence d’obstacle à leur installation. La déréglementation des marchés publics a commencé dans les années 1980

sous le contrôle de la commission mais elle s’est accompagnée souvent de privatisations qui ont pu faire craindre que

la logique du profit l’emporte sur la logique du service public à l’image de ce qui s’est passé dans les

Télécommunications (Doc 6).

La libre installation des entreprises et de la main-d’œuvre sur le territoire des pays membres. La liberté d’installation a

atténuée la circulaire Bolkenstein qui permettait aux firmes d’appliquer la réglementation sociale « du pays d’origine »

dans tout type de service (éducation, santé, transport…) ce qui a été fortement contestée puisqu’elle risquait de

remettre en cause l’emploi et les acquis sociaux dans les pays européens les plus avancés (« le plombier polonais »

venant concurrencer le plombier français en proposant des tarifs polonais pour ses prestations a abondamment été

cité comme l’exemple de cette concurrence déloyale même si il était caricatural) (Doc 5).

La création d’un marché unique des capitaux supposait la fin du contrôle des changes et une harmonisation des fiscalités

sur le revenu et le patrimoine. Si le premier obstacle a été levé en 1990 sans trop de difficulté, le second n’a pas connu un

début d’application. En conséquence, les pays de l’Union se livrent à un dumping fiscal et social en abaissant la fiscalité

sur les bénéfices des entreprises ou sur le patrimoine ou les cotisations sociales afin d’attirer les capitaux sur leur territoire.

Ainsi, les cotisations sociales qui pèsent sur le coût du travail représentent 20% du PIB en France alors qu’elles ne

représentent que 6,3% du PIB britannique et 4,6% du PIB Irlandais. Cette stratégie, si elle réussit pour un pays (l’Irlande),

nuit à tous les autres et prive peu à peu les Etats de recettes fiscales ou sociales dont ils ont besoin pour financer leurs

dépenses publiques et leur protection sociale (Doc 4).

Phrase de transition = Les Etats, en privilégiant les règles de marché, se sont donc dépouillés d’une partie des moyens

structurels dont ils disposaient pour orienter à long terme la compétitivité et l’organisation sociale de leur économie. La politique

communautaire a-t-elle compensée ce retrait partiel des Etats au profit du marché ?

B – UNE POLITIQUE STRUCTURELLE COMMUNAUTAIRE BIEN TIMIDE

Phrase introductive = La Commission européenne dispose de trois moyens pour mener à bien une politique structurelle

supranationale : le budget de l’Union, la réglementation communautaire et la coordination des politiques nationales. Il s’agit de

mener une « politique de l’offre » qui renforce la compétitivité et l’attractivité de la zone vis-à-vis des concurrents extérieurs.

Comment ont-ils été utilisés ?

Le budget européen a été trop centré sur la politique agricole commune. Le budget européen ne représente qu’1,1% du

PIB des pays de l’Union. Il est alimenté par les recettes du tarif douanier commun et par des contributions des Etats. Les

Etats sont toujours réticents à l’augmenter au nom d’intérêts purement égoïstes. De plus, près de la moitié du budget est

consacré au soutien de l’agriculture européenne, ce qui entraîne une distorsion de concurrence vis-à-vis des produits

agricoles des pays en développement (PED) qui ne sont pas subventionnés, et ce qui n’est pas la meilleure façon

d’engager l’économie européenne dans des secteurs d’avenir. En revanche, les fonds structurels régionaux ont permis

aux pays européens en retard de s’équiper en infrastructures économiques pour rejoindre les pays les plus développés.

C’est un des rares exemples de solidarité entre les pays de l’Union.

La coordination des politiques structurelles et sociales n’est pas encore effective car ces politiques restent, pour la

plupart, du domaine des Etats. La stratégie de Lisbonne, adoptée en 2000, qui cherchait à doter l’Union d’une politique

européenne en matière de recherche-développement (au moins 3% du PIB), d’éducation (85% d’une classe d’âge au

niveau bac), d’emploi (70% de la population active), d’environnement (réduction de 8% des émissions de gaz à effet de

serre)… n'a pas été respectée. Chaque Etat mène sa politique de recherche dans son coin sans se soucier de ce que

fait le partenaire. D’où des doublons et du gaspillage qui expliquent le retard de l’Union dans les nouvelles technologies

de l’information et de la communication. De plus, ils ne consacrent en moyenne que 1,8% de leur PIB à la recherche

avec des écarts importants entre l’Allemagne (2,6% du PIB) et la Grèce (0,7%) (Doc 4 et 5).

Les règles de la concurrence ont failli faire disparaitre les services publics. Un service public est une activité d’intérêt

général assurée sous le contrôle de la puissance publique. Il assure une égalité de traitement entre tous les usagers (le

prix de la lettre est le même quelque soit la distance) et une continuité de service (tout le monde doit pouvoir être relié à

l’électricité par exemple). Le service public est nécessaire pour assurer la cohésion sociale ou pour prendre en charge

des « biens collectifs purs » que des entreprises ne pourraient proposer parce qu’on ne peut en faire payer le prix aux

usagers (la défense nationale, l’éclairage public…). L'Union européenne, dans ses traités, ne mentionne explicitement le

service public que dans le cadre des transports, des hôpitaux et du logement social. La législation et la jurisprudence

européennes va donc distinguer :

Les « services d'intérêt général non marchand», prestations servies aux administrés par les pouvoirs publics, soit

directement, soit par délégation à des tiers. Ces services n’entrent pas dans la logique du marché et de la

concurrence européenne (l’éducation).

Les « services d'intérêt économique général » : Ces services doivent accepter les lois de la concurrence et être

rentables même s’ils ont une mission de service public (la distribution de l’eau).

Les services universels : dans ce cas, il y a obligation de fournir un service à l’ensemble du territoire d’un pays à

des prix abordables et à des conditions de qualités similaires quelque soit la rentabilité des opérations considérées

individuellement. Il s’agit ici de prestations minimales (le service postal). Or, on peut constater la dégradation du

service rendu avec la mise en concurrence des services publics : suppression d’emplois, création d’emplois

précaires, moindre service rendu pour réduire les coûts (plus d’élèves par classe, par exemple)… alors que ces

services dégagent des externalités positives qui rendent une économie nationale compétitive (Doc 6).

L’harmonisation de la législation sociale et des systèmes de protection sociale est complexe et oppose les Etats libéraux

(la GB, l’Irlande) et les Etats protecteurs (l’Allemagne, la France). Certains pays financent leur protection sociale par

l'impôt, d'autres par des cotisations sociales. Certains ont un salaire minimum fixé par l'Etat (La France, le Royaume-

Uni), d'autres préfèrent la négociation collective (l’Allemagne). Résultat : la réglementation communautaire se fait a

minima, ce qui favorise plutôt la flexibilité du travail (Doc 6) ce qui n'empêche pas les distorsions de concurrence entre

les Etats les plus protecteurs et les autres (Doc 4).

Conclusion :

Rappel de la démonstration = Les Etats nations ont perdu volontairement une partie des outils de leur politique économique

pour construire l’Union. Ceci aurait supposé une coordination plus grande des politiques ou la construction d’un pouvoir

supranational. N’ayant ni l’un ni l’autre, ces politiques ont perdu en efficacité et n'ont pas permis de dynamiser l'UE vis-à-vis de

ses principaux concurrents (Etats-Unis, pays émergents) (Doc 4).

Amorce = La crise récente de la zone euro a fait apparaître les vices de fonctionnement de la politique européenne. Les

Etats vont-ils décider enfin de mettre en place une gouvernance européenne qui suppose un fédéralisme politique (les « Etats-

Unis d’Europe » ) ?

1

/

5

100%