Pour quelques dinars de plus

www.jobnewsalgeria.com Semaine du 5 au 11 février 2017 - Prix 20 DA # 03

FORMATION

L’ITMAS au service

de l’agriculture

de montagne

PROGRAMME MEILLEURS

EMPLOYEURS EN ALGÉRIE

DHL succède

à Bayer

AWEM

15 360

placements

réalisés

à Tizi Ouzou

en 2016

EDF

Jusqu'à

7 000 postes

supprimés

en 4 ans

SALAIRES ENTRE PUBLIC ET PRIVÉ

Pour quelques

dinars de plus

P19

P7

P5P4

Lire notre dossier en pages 2 et 3

AIDES-SOIGNANTS, AUXILIAIRES DE SANTÉ...

Ces métiers au service de la vie

Lire article et entretiens en pages P12-13

nPAR JUBA D.

Le marché de l’emploi n’est plus

à présent celui qu’on connais-

sait il y a quelques années.

Avec l’évolution des mœurs au

niveau des entreprises qui,

dans un environnement où la

concurrence est féroce, s’eorcent à s’allier

les meilleures compétences, la ressource

humaine ne cesse de retenir l’attention des

managers. Ceci dit, si les employeurs ont

évolué dans leurs exigences, les employés

ne sont pas en laisse. Les demandeurs

d’emploi ne sont plus, comme on pourrait

l’imaginer, des chômeurs en quête d’occu-

pation moyennant juste une rémunération.

En eet, dans le gotha des postulants aux

diérents emplois oerts, il y a de toutes les

catégories, du simple ouvrier au cadre diri-

geant bardé de diplômes. Il y en a égale-

ment du nouveau diplômé en quête d’une

première expérience, aux salariés d’entre-

prises qui ont pourtant pignon sur rue !

Nous sommes bien à l’ère où les carriéristes

se font de plus en plus rares. Les employés,

quel que soit leur catégorie ou niveau d’ins-

truction et/ou de compétence, évoluent au

gré des opportunités qui s’orent à eux.

Quant à la question salariale, elle demeure

toutefois importante, même si d’autres

paramètres interviennent dans le choix. Et

là, toutes les entreprises, qu’elles soient

publiques ou privées, se rejoignent. Tout

dépend de l’attrait de chacune pour attirer

les meilleurs. C’est pour cela d’ailleurs que

les statistiques, du moins celles ocielles,

prouvent l’existence de cette tendance à

mettre sur la balance les diérents avan-

tages que peut orir une entreprise, indé-

pendamment du fait qu’elle soit du secteur

public ou privé. Les autres avantages au-

delà du salaire, sont entre autres la forma-

tion dispensée aux travailleurs, la gestion

de carrière, les conditions de travail, mais

aussi les avantages sociaux dont bénécient

les salariés.

Pour l’expert économiste, Ferhat Aït Ali,

«les Algériens ont tendance à prendre les

postes d'emplois pour des sources de revenus

exigibles pour chaque citoyen, alors que c'est

une marchandise qui obéit à la loi de l'offre

et de la demande, elle même tributaire des

capacités de paiement et des chiffres d'af-

faires eux même tributaires des capacités de

consommation de produits locaux quasi

inexistants faute de clients au départ et

faute de production à la n». Évoquant

dans le même sens l’absence de visibilité,

l’expert note que «les statistiques sont faus-

sées au départ, dans la mesure où la lll

SALAIRES ENTRE PUBLIC ET PRIVÉ

Pour quelques dinars

en plus

Est-il mieux de travailler chez le public ou le privé ? Voilà une question que les Algériens en quête

d’emploi se posent souvent. Toutefois, si pour une majeure partie des prétendants à l’emploi, la question

du salaire est primordiale, pour d’autres non !

Semaine du 5 au 11 février 2017

2DOSSIER

nEntretien réalisé par JUBA D.

Job News : Les statistiques de l'ONS pour

2015 font état d'une meilleure rétribution

des salariés du public, comparativement à

ceux du privé, quelle lecture faites vous de

ces statistiques ?

Ferhat Aït Ali : Les statistiques de l'ONS,

comme toutes les statistiques du monde,

peuvent être lues de diérentes manières,

en fonction de l'angle d'élaboration choisi

et des agrégats qui y sont regroupés pour

tirer les moyennes et les ratios.

Ce qui peut être lu, du point de vue de

l'ONS, comme un bon point pour le secteur

public économique et la Fonction publique,

et à l'encontre du secteur privé, peut aussi,

une fois que toutes les données statistiques

détaillées et lues d'un autre point de vue,

plus réaliste, être l'indice d'une défaillance

économique grave, qui éclaire tout simple-

ment sur le fait que les secteurs improduc-

tifs de la société arrivent à capter le gros des

revenus par la grâce d'une décision poli-

tique idéologiquement orientée, qui

empêche toute relève d'un secteur écono-

mique réellement productif.

En y regardant de plus près dans ces

salaires, on peut y déceler les éléments sui-

vants que les ratios et autres moyennes ne

révèlent pas :

- Les salaires de la Fonction publique sont

en moyenne supérieurs à ceux du secteur

économique publics, qui à leur tour sont

supérieurs à ceux du secteur privé.

Ce qui démontre que l'administration, qui

de part un système scal et son pouvoir de

décision attire 70% de l'unique richesse

nationale digne d'être citée, l'oriente en

premier vers elle-même, avant d'en laisser

passer une autre partie moins importante

vers le secteur public assimilé à une sorte

de fonctionnariat de deuxième collège, sans

aucune contrainte majeure en termes de

rendement ou de pérennité tant que la

rente est disponible.

Dans cette même catégorie privilégiée de

fonctionnaires et assimilés du secteur éco-

nomique, les moyennes salariales sont cal-

cullées sur la base de salaires de cadres cen-

traux et dirigeants des administrations et

des entreprises qui dépassent 20 fois le

salaire le plus bas de la même structure ou

entreprise.

Ce qui permet avec un seul salaire de 300

000 DA et 19 salaires de 20 000 DA d’avoir

la moyenne salariale de 30 000 DA, alors

que dans le secteur privé, essentiellement

constitué de Sarl et de petites entreprises,

les hauts salaires sont rares ou perçus en

dividendes par les associés ; ce qui ne per-

met pas de tirer les moyennes vers le haut

par le truchement des salaires des cadres.

Les cotisations sociales de 34% sur les

salaires, dont 25% à la charge des

employeurs, sont supportées par le Trésor

public pour les fonctionnaires, et par les

banques en attenant le Trésor pour les

employés du secteur public, et même par-

fois passées à la trappe en termes de recou-

vrement par assainissements à la limite de

l'illégalité. Alors que pour le secteur privé,

elles sont supportées par les chires d'aai-

re des entreprises, qui elles-mêmes sont

laminées par la jonction entre les hauts

revenus des secteurs publics et les activités

d'achat revente de produits importés qui,

elles, ne nécessitent ni emplois permanents

et qualiés ni marges conséquentes pour 2

FERHAT AÏT ALI, ÉCONOMISTE

“En Algérie, l'emploi n'est pas

considéré comme un produit”

Analysant la situation de l’emploi dans le pays, à la lumière des dernières statistiques de l’ONS, l’expert économiste, Ferhat Aït Ali, livre dans cet entretien qu’il nous a

accordé sa lecture, en démontrant comment les chiffres communiqués ne peuvent être considérés comme une référence pour avoir une meilleure appréhension de

l’emploi en Algérie. Entretien.

Semaine du 5 au 11 février 2017 3

DOSSIER

Rémunération, paye,

appointment, rétribution,

solde, traitement, gain, reve-

nu, dividende, mensualité,

émolument, honoraire,

cachet, pige,… quelque soit

l’appellation qu’on lui attri-

but, le salaire restera tou-

jours la préoccupation fon-

damentale des travailleurs, il

constitue l’existence même

de l’individu et de sa famille,

il est essentiel à la bonne

marche de l’entreprise et

nécessaire à l’équilibre géné-

ral de l’économie d’un pays.

Une question très cruciale

vient d’être traitée dans cet

ouvrage : combien d'argents

perdus pour cause d'arrêts

de travail ou de journées de

grève ayant pour principale

revendication la révision des

salaires. La question ne

cesse de susciter l'intérêt

des pouvoirs publics, d'aigui-

ser les revendications chez

les organisations syndicales

et l'insatisfaction permanen-

te des travailleurs qui ne

cessent de clamer un salaire

toujours plus élevé. En

somme c'est le combat

continu afin de garantir un

pouvoir d'achat décent et

par conséquent une vie

meilleure.

L’ouvrage en question est

une référence en matière

de pratique et de législation

salariale en Algérie, parfaite-

ment à jour des dernières

évolutions législatives et

réglementaires. Il comporte

trois parties essentielles, il

s’agit de :

1re partie : le salaire

Cette partie comporte

d’abord un aperçu histo-

rique sur l’évolution des

salaires en Algérie depuis

1909 à ce jour mettant en

exergue toutes les disposi-

tions adoptées par le législa-

teur en matière de salaires.

En plus de la notion du

salaire et son importance,

depuis la naissance de la

relation contractuelle en

passant par la période d’es-

sai et les différentes situa-

tions dues à l’évolution de la

relation du travail, l’ouvrage

en question réponds princi-

palement aux questions de

la composante des salaires,

variation et modification de

la rémunération, les formes

du salaire et son mode de

paiement. Quelles sont les

justifications du paiement

des salaires. Comment

déchiffrer un bulletin de

salaire ? Quelles garanties

de versement du salaire

lorsque l’entreprise est en

difficulté ? Des règles de

fixation du salaire à ses

modalités de paiement, du

régime des heures supplé-

mentaires et les différentes

positions du salarié, le

recours de ce dernier en

cas de non-paiement du

salaire aux limites des saisies

du salaire, etc., les

employeurs comme les sala-

riés trouveront dans cet

ouvrage toutes les règles à

connaître pour maîtriser la

législation liée à la rémuné-

ration du travail.

2epartie : le salaire natio-

nal minimum garanti

En plus d’un aperçu histo-

rique sur l’évolution du

salaire national minimum

garanti en Algérie depuis le

siècle dernier, l’ouvrage trai-

te de la notion du salaire

national minimum, son

mode de fixation, sa signifi-

cation, son importance.

Quels sont les mécanismes

de sa fixation ? Quels sont

ses éléments constitutifs?

Comment est-il calculé ?, et

enfin le salaire national mini-

mum garanti comme réfé-

rence.

3epartie : les régimes

indemnitaires

Cette partie traite d’un des

éléments aussi important de

la rémunération, il s’agit des

régimes indemnitaires appli-

cables. Dans cette partie

une large place a été consa-

crée à sa signification…

Quelle est sa composition ?

Son mode d’attribution ?

Quelles sont les différentes

retenues et fiscalité appli-

cables au régime indemnitai-

re? Quelles sont les primes

et indemnités les plus cou-

rantes ?, et enfin les régimes

indemnitaires des fonction-

naires appartenant aux insti-

tutions et administrations

publiques.

En conclusion, ce guide per-

mettra à chacun de mieux

appréhender une des

notions clés de la relation

de travail. L'utilisateur trou-

vera toutes les facettes

d'une question qui intéresse

aussi bien les chercheurs et

consultants dans le domaine

social, sociologues et spécia-

listes en matière sociale, les

formateurs, juristes et ins-

pecteurs du travail, diri-

geants d’entreprises et ges-

tionnaires des ressources

humaines et des finances, les

institutions et entreprises

nationales et internationales,

les associations profession-

nelles, les organisations syn-

dicales et patronales, et

enfin les travailleuses et tra-

vailleurs nationaux et ceux

de nationalité étrangère

exerçants en Algérie.

Présentation du

“GUIDE

PRATIQUE SUR

LES SALAIRES”

lll moyenne des salaires publics et

privés est faussée par les salaires des

cadres dirigeants qui chez le public sont

une pléthore surpayée et chez le privé une

minorité dont beaucoup sont associés et

de ce fait, pas salariés». «Il se trouve aussi

que le privé a une masse salariale plus

importante et une population occupée

plus grande dans le secteur productif

déclarant, que le secteur public, sans

avoir les capacités de renancement du

public», ajoute-t-il.

Les cadres mieux payés chez le privé

Puisqu’on parle de statistiques, il est éta-

blis que si les salaires, du moins pour les

moyennes catégories, sont meilleurs chez

le public que chez le privé, mais le privé

gagne par contre en nombre en orant le

plus d’opportunités d’emploi. Mieux

encore, et toujours question salaire, les

cadre et les techniciens sont mieux valo-

risés chez le privé que chez le public où

les grilles de salaires sont gées sans

tenir compte de la plus value que peut

apporter un salarié par rapport à un

autre.

Les dernières statistiques de l'Oce

national des statistiques (ONS) qui révè-

lent que le salaire net moyen mensuel en

Algérie est estimé à 39 200 DA en 2015,

à raison de 54 700 DA dans le secteur

public, contre 32 100 DA seulement

dans le privé, ne révèle pas pour autant

le fond de la problématique. Ces chires

issus d'une enquête annuelle sur les

salaires menée par l'ONS auprès de 581

entreprises publiques et de 252 entre-

prises privées de 20 salariés et plus (hors

administration et agriculture), s’intéres-

sent aux salaires attribué, faisant ainsi

que les employés du secteur public se

trouvent mieux rémunéré, notamment

en ce qui concerne le salaire de base qui

représente 60% du net à payer chez le

public et de 50,8% chez le privé. Le reste

est versé sous forme d’indemnités

diverses, généralement non imposables.

Toutefois, pour les cadres, les salaires

sont beaucoup plus importants chez le

privé, notamment dans le domaine de

l’industrie et du commerce. Les ingé-

nieurs sont également mieux rémunérés

par le privé que par l’État. Une exception

seulement fait la diérence au niveau du

secteur public. Il s’agit essentiellement

des régimes appliqués dans la Fonction

publique (administrations notamment)

et les entreprises publiques à caractère

commercial et/ou économique (Epic,

EPE…). À ce niveau, il faut dire que la

diérence est de taille, étant donné

qu’on trouve de meilleurs salaires auprès

des entreprises économiques, au

moment où les salaires de la Fonction

publiques restent parfois très loin en

arrière.

L’ONS conrme cette donne, en indi-

quant que les activités dans les «indus-

tries extractives» (production et services

d'hydrocarbures essentiellement) et les

«activités nancières» (banques et assu-

rances) demeurent les secteurs qui

payent le mieux : salaire net moyen de

100 500 DA/mois dans les «industries

extractives» et 59 200 DA/mois dans le

«secteur nancier».

Il n’y a pas que le salaire qui compte…

En revanche, et toujours selon la même

étude, le salaire net moyen dans le sec-

teur «construction» est le plus faible avec

29 900 DA/mois.

En eet, si le salaire des agents d'exécu-

tion dans les activités liées aux hydrocar-

bures est de 68 700 DA, il est à seule-

ment 23 400 DA au niveau du secteur de

la santé, par exemple.

«La qualication du salarié, le secteur

juridique, la taille de l'entreprise ainsi

que les spécicités de rémunération secto-

rielles des entreprises de certains secteurs

sont les éléments les plus discriminants

du niveau des salaires», relève la même

l’ONS qui note que le niveau relative-

ment élevé du salaire dans le public est

dû en partie à «l'existence de certaines

entreprises publiques importantes en

termes d'effectifs avec un système de

rémunération avantageux».

D’autre part, on relève que le salaire

n’est pas la seule motivation des

employés, puisque l’on trouve de plus en

plus de personnes en activité, même

moyennant un très bon salaire, mais qui

cherchent de nouveaux challenges. Cette

tendance est de plus en plus importante

chez les jeunes cadres notamment, pour

qui les conditions de travail, l’évolution

de la carrière et la formation sont égale-

ment des atouts à ne pas négliger.

J. D.

2 assumer les salaires et les charges.

Les limites de versement de retraites à

2,4 millions de dinars annuellement,

pour les cotisants Casnos, limitent aussi

les cotisations à cette base précise, pour

le secteur privé, alors que dans les

sphères dirigeants des deux autres sec-

teurs, le FSR prend le relais à partir

d'une certaine catégorie de salariés, qui a

tout intérêt à déclarer de hauts salaires,

surtout que la cotisation incombe à la

nation et pas aux intéressés.

Le secteur privé productif et employeur,

étant laminé par les facteurs précédents,

et une scalité que lui paie sous peine de

saisie ou de mesures pénales, ne peut

être appelé à s’aligner sur des secteurs

qui, dans les faits, disparaîtront quelques

jours après le tarissement des puits au

Sud, et appuient toutes leurs largesses

sur cette unique richesse non pérenne

du pays.

Le grand décalage des salaires et des

autres privilèges dont bénécient les

employés se trouve notamment chez les

cadres, au moment où le personnels

exécutants continuent à percevoir des

salaires minables, quelle est la raison

selon-vous ?

Ce grand décalage, qui apparaît surtout

chez les secteurs étatiques, renseigne sur

la vision de la productivité dans ces

sphères bureaucratiques ou l'individua-

lisme des cadres dirigeants est appuyé

sur la position du moment, et une fausse

certitude de pérennité induite par le

prolongement de la rente depuis les

années 1980, mais aussi par leur qualité

de législateurs, de décideurs et d'exécu-

teurs rassemblées dans la même sphère à

plusieurs casquettes.

Dans une entreprise privée, le personnel

qualié sur le terrain est mieux rétribué

que le personnel administratif tous

grades confondus, et la grille est souple ;

elle obéit aux impératifs de rentabilité de

l'entreprise. Ainsi vous trouverez un

enginiste dans une entreprise privée qui

touche le salaire de 3 administratifs.

Dans le secteur public, où la grille des

salaires a été élaborée par des person-

nages déconnectés de la réalité écono-

mique et connectés sur leur intérêts de

caste, on trouve un fondeur rétribué à

un salaire inférieur à celui d'une secré-

taire de département, avec un chef de

département sous qualié pour cette

tâche mais ayant quand même la qualité

de cadre dirigeant d'une entreprise tou-

jours au bord de la faillite après une

dizaine d'eacements de dettes et de re-

nancements avec les cotisations des

autres. Et là où l'obligation de résultats

est remplacée par celle de l'allégeance,

on trouve ce résultat, qui ne dure que le

temps des rentes qui le maintiennent en

vie.

Sinon comment expliquer qu'un secteur

public, sous employeur, et sous payeur

pour les catégories exécutantes même

qualiées, nous soit revenu à 80 mil-

liards de dollars d'assainissements

depuis 30 ans, sans aucune contribution

à la scalité ordinaire du pays, n'emploie

que 04% de la masse employée du sec-

teur privé ? avec une masse salariale

intégralement couverte par les eorts du

reste de la nation ?

Mettons les deux secteurs au diapason

des nouvelles dispositions constitution-

nelles, et nous verrons combien de jours

ce secteur résistera nancièrement à ses

largesses mal orientées.

Le marché de l'emploi en Algérie est

totalement déstructuré, ne pensez-vous

pas qu'il est temps d'opérer des réajus-

tements à même de mettre un peu

d'ordre et de permettre une vraie

concurrence qui mettra en valeur les

compétences ?

Il n'existe aucune raison de parler d'un

marché de l'emploi, tant que l'emploi en

lui-même n'est pas considéré comme un

produit, rétribuable en fonction de sa

qualité et de son utilité. Il existe des sec-

teurs qui, en s'accaparant une masse

salariale globale de 30 milliards de dol-

lars en amont de tout revenu national,

n’ont aucune obligation de résultats ni

risque d'échec à assumer.

Nous pourrons parler de marché de

l'emploi, quand ces deux critères clé de

toute pérennité économique ou même

politique seront pris en charge.

J. D.

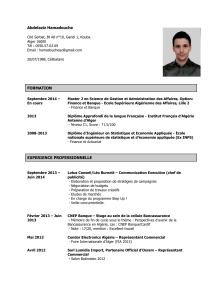

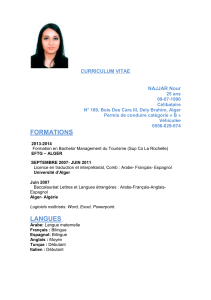

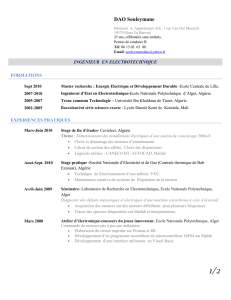

Biographie

Zahir Battache, né le 28 juin 1969 à

Seddouk dans la Willaya de Béjaia.

Diplômé en sciences de l’information et

de la communication. Journaliste colla-

borateur à l’hebdomadaire Révolution

et Travail, organe central de la centrale

syndicale (UGTA), journaliste, auteur et

producteur d’émissions radiophoniques

traitant des questions liées au monde

du travail sur les ondes de la radio

nationale, avant d’entamer une longue

carrière dans le secteur du travail, de

l’emploi, de la formation professionnelle

et la protection et sécurité sociale.

Une large carrière à l’Inspection du

Travail (IGT), consultant à l’Institut

National du Travail (INT). Conseiller en

droit du travail et en communication

pour plusieurs entreprises publiques et

privées.

Semaine du 5 au 11 février 2017

4FORMATION

nPAR DAMIYA WISSALE

L’Itmas fait partie des

13 établissements

sous tutelle du minis-

tère de l’Agriculture

du Développement

rural et de la Pêche.

À sa création en 1958, cet établis-

sement s’appelait École pratique

d’agriculture chargée de la forma-

tion des agents techniques»,

autrement dit, de la main-

d’œuvre prête et corvéable pour

les colons.

En 1969, il a été érigé en école

régionale d'agriculture (ERA).

En 1973 , en exécution des ordon-

nances n°69-106 du 26/12/1969 et

n°70-78 du 10/11/1970, portant

création des instituts de technolo-

gie moyens agricoles et de centres

de formation d’agents techniques,

l'école régionale acquiert le statut

d'Institut de technologie moyen

agricole (Itma) avec pour objectif

de former des cadres moyens de

niveau de technicien de l'agricul-

ture, spécialisés en économie-ges-

tion, an de répondre aux besoins

du secteur autogéré. Puis en 1995,

Institut de technologie moyen

agricole spécialisé en agriculture

de montagne (Itmas continue à

former des cadres de niveau

moyen.

Cette institut est implanté dans la

localité de Boukhalfa, situé à 5 km

au nord-ouest de la ville de Tizi

ouzou. Le site d’implantation est

une zone agricole et boisée faisant

piémont à l’oued Sébaou (le plus

important du département).

Diffusion de progrès technique

L’Itmas de Boukhalfa a toujours

été un acteur actif du développe-

ment de sa région, son histoire le

conrme mais également le fait

qu'il soit au centre de l'ensemble

des activités à caractère agricole

relevant de la mise en œuvre de

programme de vulgarisation local

(journées d'information, journées

techniques de démonstration,

journées d'études…). C'est, par

ailleurs, un lieu incontournable

pour les réunions et rencontres de

professionnels.

L’établissement entretient des

relations permanentes avec ces

institutions quand à l'élaboration

et la mise en œuvre des pro-

grammes de formation, de perfec-

tionnement et de vulgarisation.

Des liens privilégiés sont établis

avec les stations régionales des

instituts techniques de dévelop-

pement (ITELV- ITAFV- INPV-

ITCMI –INMV) qui participant

avec l’établissement, par le biais

de leurs cadres à l'encadrement

des sessions de formation conti-

nue. Il y a également d’autres rela-

tions à considérer, avec différentes

structures et opérateurs écono-

miques du secteur telles que

CCLS, coopératives et associations

professionnelles.

L’établissement entretient égale-

ment des relations de collabora-

tion avec l’université de Mouloud-

Mâamri à Tizi ouzou, en particu-

lier le département de l’agrono-

mie. Ces liens sont matérialisés

par des échanges à plusieurs

niveaux (enseignants, étudiants et

conventions de partenariat (expé-

rimentation) dans les domaines

de l’élevage cunicole et valorisa-

tion des sous produits de l’oli-

vier).

Aujourd’hui, l’enjeu pour l’éta-

blissement est d’adapter leur orga-

nisation et leur fonctionnement à

la demande en formation du terri-

toire, il ne reste qu’aux autorités

compétentes (MADRP) d’accélé-

rer le processus pour aboutir à un

nouveau statut, qui permettra à

notre institut de s’adapter à la

nouvelle réalité du marché de

l’emploi par d’élargissement de

son périmètre d’offre de forma-

tion initiale pour répondre au

mieux aux besoins de l’agricultu-

re, de l’agroalimentaire, du niveau

ouvrier qualié au niveau cadre

moyen technicien – technicien

supérieur, d’aider les agriculteurs

à développer leurs exploitations

pour leurs permettre de produire

mieux et de se mettre aux normes

par un appui conséquent en

apportant les innovations tech-

niques et technologiques néces-

saires.

D. W.

FORMATION

L’ITMAS au service de

l’agriculture de montagne

L’Institut de technologie moyen agricole spécialisé de Boukhalfa (Itmas) constitue un point d’ancrage

territorial essentiel pour la mise en œuvre de la politique de formation initiale des jeunes au métier de

l’agriculture de montagne et la formation continue des agriculteurs et des cadres du secteur des quatre

wilayas rattachées à l’établissement.

nEntretien rèalisé par

DAMIYA WISSAL

Job News : L’Institut de technologie

moyen agricole spécialisé (Itmas) de

Boukhalfa est l’unique structure de forma-

tion qui couvre quatre wilayas à savoir

Tizi ouzou, Béjaïa, Bouira et Boumerdès.

Pouvez-vous nous présenter votre institut

en quelques mots ?

Saïd Tamen : L'itmas de Tizi Ouzou est

l’unique établissement de formation sous

tutelle de ministère de l'Agriculture et de

Développement rural et de la Pèche qui

couvre la région de la Kabylie. Son domai-

ne de spécialisation en agriculture de mon-

tagne requiert une compétence nationale

mais sa zone de recrutement potentielle

s'étale sur la wilaya de Tizi Ouzou et les

wilayas limitrophes : Béjaïa, Bouira et

Boumerdès.

Le champ d'intervention de notre établisse-

ment est limité à sa wilaya d'implantation

et aux trois willayas limitrophes (Béjaïa,

Boumerdès et Bouira), conformément au

découpage xé à titre indicatif par la tutel-

le. Avec pour objectif l'amélioration de

leurs savoirs et savoir-faire (appui à l’ex-

ploitation), la formation est organisée sous

forme de cycles de courte durée (2 à 4

jours).

Elle est actuellement orientée vers les

domaines inscrits dans la stratégie de déve-

loppement agricole dans ces quatre wilayas

(développement des lières) mais égale-

ment les besoins réels exprimés par ces

acteurs.

à travers des sessions de formation ou sous

forme de séminaires périodiques, touchent

divers domaines prioritaires : économie-

gestion, pratiques culturales performantes,

développement rural, techniques de com-

munication et gestion des projets…, et

visent la consolidation des acquis et l'amé-

lioration des capacités techniques des parti-

cipants.

L'établissement a toujours été un acteur

actif du développement de sa région, son

histoire le conrme mais également le fait

qu'il soit au centre de l'ensemble des activi-

tés à caractère agricole relevant de la mise

en œuvre de programme de vulgarisation

local (journées d'information, journées

techniques de démonstration, journées

d'études…). C'est par ailleurs un lieu

incontournable pour les réunions et ren-

contres de professionnels.

Peut-on savoir le nombre d’agriculteurs et

cadre qui seront formés pour cette année ?

Quelles sont les lières qui suscitent plus

d’intérêt des agriculteurs en quête de for-

mation ?

Au titre de la saison 2015-2016, le nombre

de formé est estimé à 1 219 dont 416 cadres

du secteur et 803 agriculteurs et porteurs

de projets. Concernant l’année scolaire

2016/2017, le total des formés est de 2 283

dont 1 638 agriculteurs et porteurs de pro-

jet et 600 cadre du secteur. Les agriculteurs

s’intéressent beaucoup plus à la lière d’ar-

boriculture, l’élevage et l’apiculture.

L’engouement des agriculteurs vers les ses-

sions de formation consacrées aux tech-

niques à l’arboriculture, l’élevages (gros et

petits) et l’apiculture s’explique par le fait

que ces trois lières stratégiques sont les

plus développées dans la région et ne

nécessitant pas de grande surface agricole

utile (SAU). La formation pour ces produc-

teurs est un impératif quant à la pérennité

de ce type d’agriculture.

Quel sont les obstacles qui freinent le

développement de la formation et l’enca-

drement au niveau de votre Institut ?

En dépit des contraintes rencontrées, liées à

l’organisation et le fonctionnement de l’éta-

blissement notamment le budget de fonc-

tionnement exclusivement octroyé par

l’état demeure très insuffisant car plus de

80% sont consacrés aux seuls salaires des

employés. Aussi, l’Itmas ne peut assurer le

rayonnement dans sa région d’implanta-

tion, ni constituer un pôle de référence au

vu des moyens limités dont il dispose

(communication, transport, personnel

adapté…) Par ailleurs, l’établissement fonc-

tionne sur des textes dépassés, inadaptés

aux missions actuelles xées par la tutelle et

aux attentes de la profession et ne lui per-

met pas la mise en place de nouveaux cur-

sus de formation initiale plus adaptés. Le

manque de moyens limite les prestations et

activités de l’exploitation agricole annéxée

à l’établissement, ce qui ne leur permet pas

de constituer un modèles pour les agricul-

teurs et les cadres techniques, ni servir de

véritable appui pédagogique pour l’appren-

tissage de savoir-faire et pour la diffusion

du progrès technique.

Enn, l’absence d’une institution spéciali-

sée pour assurer une amélioration du

potentiel scientique, technique et pédago-

gique des formateurs par des formations

continues obligatoires.

Un mot à la n aux jeunes agriculteurs...

La formation des jeunes constitue un enjeu

majeur pour leur permettre d’acquérir un

métier, d’accéder à un niveau supérieur

(plus élevé) an de s’insérer dans le marché

du travail mais aussi pour réaliser des ajus-

tements de carrières, s’il y a lieu.

Le renouvellement des générations au sein

des exploitations familiales ou le retour des

jeunes vers l’agriculture, l’aide à l’installa-

tion des jeunes ainsi que l’insertion des

diplômés constituent autant de motifs pour

former massivement les jeunes. Cependant,

cette formation des jeunes doit être territo-

rialisée car c’est seulement cela qui va assu-

rer l’insertion des jeunes dans les terri-

toires. En n, une formation c’est bien…

Une formation qui débouche sur un

métier, c’est mieux.

D. W.

SAÏD TAMEN, DIRECTEUR DE L’INSTITUT DE TECHNOLOGIE MOYEN AGRICOLE SPÉCIALISÉ EN AGRICULTURE

DE MONTAGNE (ITMAS) DE BOUKHALFA

“Une formation c’est bien… une formation

qui débouche sur un métier, c’est mieux”

nPar BILEL BOUDJ

Le programme en question se

base sur l’évaluation interne de

l’entreprise eectuée par ses

employés et collaborateurs. “Il

y a pas mal d’entreprises algé-

riennes qui sont aujourd’hui

intéressées par développer leur marque

employeur, de se faire connaître et de pou-

voir développer leur pratique en ressources

humaines, mais aussi de se mesurer aux

multinationales”, nous cone Hamza

Idrissi, program manager de Best Places to

Work Algeria.

Pour cette seconde édition, 21 entreprises,

comprenant des multinationales, ainsi que

des entreprises algériennes, se sont inscrites

au programme. Il est à noter que les multi-

nationales restent majoritaires au niveau de

la participation, comme nous le fait remar-

quer M. Idrissi : “Le rapport est de 60%

d’entreprises étrangères et 40% d’entreprises

algériennes.”

Une certaine réticence de la part des entre-

prises algériennes vis-à-vis de cette opéra-

tiona été conrmée par notre interlocuteur

: “Aujourd’hui, les entreprises algériennes

n’osent pas encore demander à leurs collabo-

rateurs leurs avis. Il y a donc une réticence

de leur part. Souvent, ils sont orientés vers le

travail et la performance. Ils ne font pas le

point pour oser demander aux collabora-

teurs ce qu’ils pensent de l’environnement de

travail, et ce qui pourrait être amélioré.

C’est cette réticence là qui fait que les multi-

nationales sont de plus en plus ouvertes vu

qu’ils font partie d’organismes internatio-

naux où il y a une forte culture de l’entrepri-

se.”

Un moyen d’optimiser les ressources

humaines

Le but du programme se base sur dix

points essentiels dont l’évaluation et la

comparaison avec d’autres entreprises an

d’améliorer les pratiques de gestion du

capital humain, mesurer le degré de satis-

faction et le niveau d’engagements et de

bien-être des employés, l’accroissement de

la motivation des employés et leur senti-

ment d’appartenance à l’égard de l’organi-

sation mais aussi l’optimisation du lien qui

existe entre l’engagements des employés et

les résultats nanciers.

AD Display, première entreprise algérien-

ne dans le classement

Le palmarès 2017 n’a pas réellement oert

de surprise à part la 6eplace de l’entreprise

spécialisée dans l’achage, AD Display.

En 15 ans d’existence, l’acheur s’est fait

une belle place dans le domaine de l’a-

chage urbain et ore un environnement de

travail agréable, en atteste son classement.

Participant à la première édition, Novo

Nordisk, entreprise pharmaceutique spécia-

lisée dans le traitement du diabète, s’est his-

sée à la seconde position, deux places de

mieux par rapport à l’édition précédente.

Un classement considéré comme un plus

par le directeur des ressources humaines de

cette entreprise, Malek Touhami. “C’est

important pour nous de participer à ce type

de cérémonie et de classement, c’est pour

avoir une image de l’entreprise de la part

des employés et des collaborateurs qui

constituent la force de l’entreprise, donc ça

nous permet d’avoir une information et une

images vraies de notre entreprise à travers

un organisme externe qui va reéter la réali-

té de l’entreprise. L’an dernier, nous étions

quatrième, et cette année nous sommes

second ; ce qui veut dire qu’on a mis en

place des choses qui ont parlé aux collabora-

teurs et qui ont été utiles outre qu’elles ont

permis un meilleur environnement et climat

de travail au sein de l’entreprise.”

L’image d’une entreprise est aussi la per-

ception de ses collaborateurs, un plus que

nous fait remarquer notre interlocuteur.

“Cela nous permet d’avoir une image de

l’entreprise, de savoir ce que pensent les col-

laborateurs, de mettre des plans d’action, et

de savoir où est-ce que l’on se situe dans une

industrie et si on est bien classés… Cela

nous encourage à aller encore de l’avant,

c’est la voix des employés, des collabora-

teurs, ce qui permet d’avoir une réelle image

de l’entreprise aujourd’hui. À Novo Nordisk

en Algérie, on a toujours investi depuis des

années dans le développement des ressources

humaines et des compétences, dans la pro-

motion interne et que que cela soit en

Algérie ou à l’étranger, nous sommes une

des rares entreprises à envoyer beaucoup de

collaborateurs à l’international grâce à une

politique de développement des ressources

humaines.”

Les inscriptions au programme 2018 vont

bientôt commencer et on ne doute pas qu’il

y aura plus de participants.

B. B.

PROGRAMME MEILLEURS EMPLOYEURS EN ALGÉRIE

DHL succède à Bayer

Avec ces nouveaux dossiers de blan-

chiment d'argent dont «le soupçon

est avér», le nombre global des dos-

siers portant sur cette catégorie de délit

nancier a atteint 154 aaires transmises à

la justice depuis l'entrée en activité, en

2005, de la CTRF qui est placée auprès du

ministère des Finances.

La grande majorité de ces dossiers provient

des déclarations de soupçon adressées par

les banques à la CTRF, tandis que le reste

émane d'autres administrations comme les

douanes et la Banque d'Algérie sachant que

cette cellule n'est pas habilitée à procéder

par auto-saisine.

En somme, la CTRF a reçu 1 240 déclara-

tions de soupçon de la part des banques en

2016 (contre 1 292 déclarations en 2015) et

168 rapports condentiels de certaines

administrations (contre 159 rapports en

2015).

Les rapports envoyés par les banques et

établissements nanciers sont appelés

«déclarations de soupçon» alors que ceux

transmis par la Banque d'Algérie, les

douanes et la Direction générale des impôts

(DGI) sont intitulés «rapports conden-

tiels».

L'écart important entre le nombre de décla-

rations de soupçons transmises annuelle-

ment à la CTRF et celui des dossiers sou-

mis à la justice suite à ces rapports, s'ex-

plique par le fait que les banques déclarent,

souvent, les dépôts nanciers importants

qu'elles jugent suspects, alors que la CTRF

se prononce uniquement sur les aaires de

blanchiment avéré, en coordination avec

d'autres institutions nationales concernées.

D'autre part, la CTRF a signalé, dans le

cadre du partage d'informations et de la

coordination nationale, certaines aaires

aux institutions nationales concernées. Le

nombre de ces transmissions a avoisiné les

2 000 communications à la n 2016. 21

accords d'échange d'informations conclus

avec ses homologues étrangers.

Au plan international, la CTRF continue à

développer une politique de négociation

d'accords administratifs de coopération

bilatérale facilitant les échanges d'informa-

tions nancières entre les cellules de rensei-

gnements nanciers.

Dans ce cadre, elle a conclu à ce jour 21

mémorandums d'entente et d'échanges

d'informations avec des cellules homo-

logues d'Afrique, du Moyen-Orient,

d'Europe et d'Asie, indique-t-on de même

source.

Des informations sont également partagées

avec des cellules homologues dans le cadre

des demandes d'assistance internationale,

selon la CTRF qui a reçu, à ce jour, 79

demandes d'assistance internationale et

émis 129 demandes à ses partenaires étran-

gers.

Pour rappel, l'Algérie a été retirée en 2016

de la liste des pays et territoires non coopé-

ratifs du Ga (Groupe d'action nancière)

suite aux diérentes mesures prises, au

plan législatif et réglementaire, pour l'adap-

tation de son dispositif aux normes inter-

nationales en la matière.

En plus de la CTRF, d'autres aaires de

blanchiment d'argent et infractions sousja-

centes sont régulièrement traitées par

d'autres institutions nationales compé-

tentes en la matière que sont les pôles

pénaux spécialisés, la Police judiciaire sur

réquisition du parquet, les services du com-

merce, les administrations scale et doua-

nière ainsi que la Banque d'Algérie pour les

infractions à la législation des changes.

R. N.

La Cellule de traitement du renseignement financier (Ctrf) a transmis, en 2016, à la justice une trentaine de dossiers de blanchiment

d'argent, a appris l'APS auprès d'un responsable de cet organisme spécialisé.

Semaine du 5 au 11 février 2017 5

ACTUALITÉ

RENSEIGNEMENT FINANCIER

Une trentaine de dossiers de blanchiment d'argent transmis

à la justice en 2016

Le mardi 1er février s’est tenue la deuxième édition de la cérémonie du programme

“Meilleurs

employeurs en Algérie”

, à l’hôtel Sofitel d’Alger. Le premier prix est allé à DHL, qui a été second en

2016, l’entreprise succède ainsi à Bayer.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

1

/

23

100%