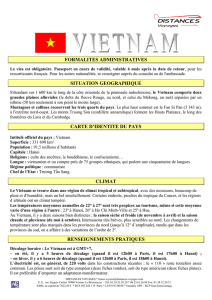

Le Vietnam, dragon en puissance

Table ronde Futuribles du 20 mars 2008

1

47 rue de Babylone • 75007 Paris • France

Tél. : 33 (0)1 53 63 37 70 • Fax : 33 (0)1 42 22 65 54

forum@futuribles.com • www.futuribles.com

Le Vietnam, dragon en puissance ?

COMPTE RENDU

DE LA TABLE RONDE DU 20 MARS 2008

Philippe Delalande : économiste, ancien directeur du bureau de la francophonie de Hanoi,

membre du groupe Asie 21, auteur de l’ouvrage Le Vietnam, dragon en puissance (Paris :

L’Harmattan, octobre 2007).

François Raillon : directeur de recherche au CNRS, directeur du Centre Asie du Sud-Est à

l’EHESS, membre du groupe Asie 21.

Jean-Raphaël Chaponnière : économiste à l’Agence française pour le développement

(AFD), membre du groupe Asie 21.

Intervention de Philippe Delalande

Le Vietnam est un pays dont on a beaucoup

parlé par le passé pour des raisons

historiques mais que l’on mentionne peu

actuellement. En effet, c’est un pays très

pauvre, au PIB (produit intérieur brut) de

63 milliards de dollars US, soit 3 % du PIB

français, mais dont la croissance écono-

mique est forte et régulière puisqu’elle

atteint depuis plus de 15 ans 7,5 % par an

en moyenne. Ce pays est donc loin d’être

déjà un « dragon » comme le sont devenus

la Corée du Sud, Taiwan et Singapour, mais

il est clair qu’il peut le devenir à deux

conditions : qu’il parvienne, d’une part, à

s’insérer dans son environnement géopo-

litique et à tirer parti de ses avantages

comparatifs ; d’autre part, que la coexis-

tence d’un système de parti unique (le parti

communiste vietnamien) et d’une économie

de marché continue à être possible.

L’insertion dans son environnement géo-

politique est le premier défi que le Vietnam

se doit de relever. De fait, en 1990, le pays

était totalement isolé : l’occupation du

Cambodge par le Vietnam entre 1979 et

1989 avait mis le Vietnam au ban des

nations. L’embargo américain était rigou-

reux depuis la chute de Saigon en 1975. Par

ailleurs, la rupture avec la Chine en 1979 et

la fin de la coopération avec l’URSS en

1991 sont venus renforcer l’isolement

diplomatique et économique vietnamien.

Cependant, en l’espace de 10 années, le

Vietnam est parvenu à rompre son isole-

ment selon la chronologie suivante :

- 1991 : reprise des relations avec la Chine

- 1994 : levée de l’embargo américain

- 1995 : entrée dans l’ASEAN (Association

des nations d’Asie du Sud-Est)

- 1997 : sommet de la francophonie à Hanoi

- 2001 : accord commercial avec les États-

Unis

- 2006 : visite du président Bush à Hanoi

- 2007 : entrée à l’Organisation mondiale

du commerce (OMC).

2 Table ronde Futuribles du 20 mars 2008

En 2008, on peut dire que le Vietnam est

très bien inséré dans son environnement,

notamment depuis que l’ASEAN a instauré

une véritable zone de libre-échange. En

2005, a eu lieu le premier sommet de l’Asie

orientale qui prélude à l’organisation d’une

communauté intégrée réunissant les pays de

cette région du monde. Le Vietnam semble

avoir trouvé pour le moment un équilibre

dans ses relations avec la Chine d’un côté et

les États-Unis de l’autre, et a priori rien ne

peut venir ralentir cette intégration du

Vietnam dans l’aire de puissance qu’est

dorénavant l’Asie orientale.

En effet, le Vietnam présente de nombreux

atouts. Son poids démographique tout

d’abord, de 85 millions d’habitants, en fait

le deuxième pays le plus peuplé de la

région après l’Indonésie, au même rang que

les Philippines. En outre, sa population est

ethniquement homogène (87 % de Kinh),

ce qui est très rare dans cette région du

monde et renforce la cohésion nationale.

L’absence de musulmans dans la

population vietnamienne est également

actuellement un avantage, surtout aux yeux

des États-Unis et dans une période où

l’Islam asiatique se raidit dans les pays

voisins comme la Malaisie, l’Indonésie ou

encore la Thaïlande. Enfin, l’absence de

minorité chinoise au Vietnam due au départ

des Chinois à la fin des années 1970 (lors

de l’attaque de la Chine contre le Vietnam)

peut aussi être considérée comme un atout.

On observe dans tout le reste de l’Asie du

Sud-Est que les communautés chinoises,

souvent importantes en nombre, sont très

dynamiques et contrôlent des pans entiers

de l’économie de leur pays d’accueil. Ce

sont ces communautés qui servent

d’intermédiaires privilégiés dans les

relations avec la Chine, et qui font pro-

gresser les intérêts chinois dans les écono-

mies asiatiques en poussant à une inté-

gration dans l’aire d’influence chinoise.

Face à un tel phénomène, le Vietnam sans

diaspora chinoise paraît bien être le seul

pays capable de résister.

L’un des autres atouts clés du Vietnam est

sa stabilité sociopolitique garantie jusqu’à

présent par la toute-puissance du parti

communiste vietnamien. Cette caractéris-

tique est particulièrement enviable dans une

Asie du Sud-Est où les autres régimes

semblent d’une grande vulnérabilité. De

fait, dans les autres pays de la région, le

pouvoir se partage entre trois pôles : le

monde politique proprement dit, l’armée et

le milieu des affaires. Une telle organi-

sation du pouvoir repose sur des alliances

souvent éphémères, peu stables et qui sont

amenées à changer régulièrement. À l’in-

verse, le système de parti unique vietna-

mien élimine tout pouvoir autonome ;

l’armée, même si elle est très respectée, n’a

pas de marge de manœuvre propre. La

hiérarchie opérationnelle traditionnelle y est

doublée d’une hiérarchie politique parallèle

(les commissaires politiques aux armées)

qui a pour mission, entre autres, de

contrôler étroitement les militaires. De la

même façon, la vie économique et les

milieux d’affaires demeurent sous le

contrôle du parti communiste. En ce sens,

selon la diplomatie américaine, le Vietnam

est le pays le plus stable de la région, c’est

pourquoi il est l’enfant choyé des États-

Unis en Asie du Sud-Est.

Par ailleurs, la situation géographique du

Vietnam peut en faire un point stratégique

de première importance. Passage obligé sur

la route vers le détroit de Malacca, les côtes

du Vietnam sont pour le moment mal

aménagées. Toutefois, un port est actuelle-

ment en construction à Dung Quât, qui

pourrait devenir le seul port en eau pro-

fonde entre Hong Kong et Singapour, et

occuper ainsi une place de premier rang

dans cette zone où le commerce maritime

est l’un des plus denses au monde.

Tous ces atouts ont cependant quelques

limites. La construction de ce port ne peut

avoir de sens que si ce dernier est relié

efficacement à l’arrière-pays vietnamien et

indochinois. À l’heure actuelle, cela reste

peu probable dans la mesure où le réseau de

Table ronde Futuribles du 20 mars 2008

3

routes et de voies ferrées vietnamien est

isolé et peu adapté aux standards inter-

nationaux (contrairement, par exemple, au

réseau chinois).

L’autre grande faiblesse du Vietnam est la

grande pauvreté de sa population. Le PIB

par habitant est en 2007 de 750 dollars US

seulement alors qu’il atteint 29 500 dollars

US à Singapour. Une telle différence est

notamment due à l’histoire du Vietnam qui

a vu aux 30 années de guerre succéder une

période de collectivisation qui n’a pris fin

qu’en 1986.

L’autre variable centrale, si l’on s’intéresse

à l’avenir du Vietnam, est le devenir de la

coexistence entre un système politique de

parti unique et le développement d’une

économie capitaliste. Jusqu’à présent, cette

coexistence a été bénéfique à la fois à

l’économie vietnamienne et au régime

communiste. En un sens, on pourrait même

affirmer que le parti communiste vietna-

mien a été sauvé par la mise en place d’une

économie de marché et par la croissance

économique qui s’en est suivie. De fait,

alors que l’économie était au bord de

l’asphyxie en 1986, le lancement des

réformes a permis au PC de rebondir. Quant

aux entreprises privées et aux investisseurs

étrangers, ils ont tiré parti d’une politique

stable depuis 1991 et structurée sur

quelques axes clairs.

Le premier principe appliqué par le PC

vietnamien a été de libérer les énergies et

de promouvoir un secteur privé important

tant dans l’agriculture que dans les secteurs

qui ne nécessitaient pas de lourd capital de

départ. Par ailleurs, un secteur public non

négligeable a été maintenu qui assure

toujours actuellement un tiers du PIB

vietnamien : il n’y a donc pas eu au

Vietnam de « Big Bang » libéral entraînant

une désorganisation totale de l’économie

comme cela a pu être le cas dans l’ex-

URSS par exemple. Néanmoins, le nombre

d’entreprises publiques est passé de 12 000

en 1991 à 30 00 actuellement. Le Vietnam

a dû réformer profondément le secteur

public.

Cette ouverture très prudente à l’économie

de marché s’est accompagnée du maintien

de nombreuses protections vis-à-vis de

l’étranger. Les investissements directs

étrangers doivent obtenir un agrément. Des

licences d’importations sont imposées alors

que le dong vietnamien n’est toujours pas

convertible, que le marché des changes est

très contrôlé et que le taux de change est, en

dernier ressort, fixé par le pouvoir

politique.

L’accueil des investisseurs étrangers a été

grandement amélioré et, depuis 2001, les

investissements étrangers sont en forte

progression.

La politique macroéconomique menée par

le gouvernement vietnamien est très clas-

sique : elle a visé à lutter contre l’inflation

(qui dépassait 700 % en 1988) et à atteindre

l’équilibre budgétaire.

L’ensemble de cette politique d’ouverture à

l’économie de marché fait l’objet d’un large

consensus au sein du parti communiste

vietnamien. Alors qu’en 2001 la fraction

libérale du parti réclamait une accélération

de l’ouverture au capitalisme, ces

revendications ont disparu au dernier

congrès du parti qui s’est tenu en 2006. En

effet, les responsables communistes vietna-

miens se sont rendu compte, notamment à

la suite des difficultés d’application de

l’accord commercial avec les États-Unis

(qui ont limité autoritairement les impor-

tations de textile et de crevettes du Vietnam

sur le marché américain), que la mon-

dialisation pouvait avoir des conséquences

désastreuses pour leur économie s’ils ne

continuaient pas à protéger leur marché

national et s’ils ne conservaient pas un

noyau dur d’entreprises publiques.

Les résultats de cette politique ont été

particulièrement positifs pour l’économie

vietnamienne. Le taux de croissance annuel

4 Table ronde Futuribles du 20 mars 2008

du PIB a été régulier, 7,5 % depuis 1991,

même s’il a été ralenti par les effets de la

crise asiatique entre 1998 et 2000. Le

développement économique et la dimi-

nution de la pauvreté, de 60 % en 1990 à

17 % en 2007 selon la Banque mondiale,

ont renouvelé la légitimité politique du parti

communiste. Ce dernier a élargi sa base :

depuis la réforme de 2006, le parti

communiste accueille des chefs d’entreprise

et des cadres du secteur privé. Le milieu des

affaires, loin de se sentir exclu du système,

parvient à des positions de pouvoir au sein

du parti unique et s’en fait donc le

défenseur.

Quelques bémols sont cependant à souli-

gner. Les prises de décision sur des

problèmes essentiels restent très lentes dans

la mesure où, pour éviter l’apparition d’une

minorité permanente qui pourrait se

structurer en force d’opposition, un large

consensus est toujours recherché. En outre,

l’entrée au PC de cette nouvelle catégorie

de cadres du privé a eu pour conséquence

de faire entrer les conflits de société au sein

du parti. Les restrictions aux libertés restent

très importantes : répression de

l’opposition, contrôle des moyens d’infor-

mation, absence d’indépendance de la

justice. La corruption et les abus de pouvoir

sont très répandus. Les écarts sociaux

s’accroissent. La société vietnamienne

semble accepter cependant ces contraintes

pour différentes raisons. Le fond culturel

chinois, très présent dans la société viet-

namienne, fonde la légitimité du pouvoir

non sur l’origine du pouvoir mais sur

l’efficacité de ce même pouvoir. Le

désordre est considéré comme le mal absolu

et l’harmonie sociale se gagne par le

consensus progressif. Il y a là un terreau

propice au parti unique.

Un autre problème auquel le Vietnam est

confronté est sa vulnérabilité économique.

L’économie vietnamienne reste trop dépen-

dante des marchés extérieurs ; le marché

intérieur est peu important et les produits

chinois y gagnent de plus en plus de terrain.

Par ailleurs, l’inflation a tendance à

reprendre sous la double influence de la

surchauffe économique nationale et de la

conjoncture mondiale. On prévoit 17 %

d’inflation en 2008.

Malgré ces quelques réserves, on peut être

assez optimiste pour l’avenir de l’économie

vietnamienne. L’alliance, a priori contre

nature, entre le parti communiste et l’éco-

nomie de marché peut fonctionner encore

longtemps, le temps en tout cas nécessaire

pour que le Vietnam devienne un vrai

« dragon », d’ici 10 à 20 ans.

L’intervention de Philippe Delalande a été

complétée par deux interventions de cher-

cheurs connaissant également bien le pays.

Intervention de François Raillon

La première remarque de François Raillon

porte sur la qualité de l’ouvrage de Philippe

Delalande, très clair et très nuancé.

Toutefois, il émet quelques réserves sur

l’optimisme exprimé dans le livre quant à la

stabilité intérieure future du Vietnam. En

effet, on assiste à l’émergence d’une classe

moyenne qui risque, tôt ou tard, de récla-

mer des libertés politiques. Par ailleurs,

certains handicaps du Vietnam lui semblent

avoir été sous-estimés. Le Vietnam ne

possède pas de flotte commerciale ni

militaire, ce qui est une faiblesse impor-

tante ; de même, sa capacité de projection

est quasi nulle. Dans une Asie du Sud-Est

en pleine expansion, le leadership de

l’ASEAN est fortement disputé et l’Indo-

nésie paraît être en meilleure position que le

Vietnam pour s’en saisir. Enfin, la stratégie

économique du Vietnam, tourné vers les

exportations, peut fragiliser le pays alors

que le marché intérieur, contrairement à

celui de la Chine, ne peut guère prendre le

relais en cas de difficultés extérieures.

Intervention

de Jean-Raphaël Chaponnière

Le Vietnam parvient à relever le défi

chinois avec plus de succès qu’on ne le

Table ronde Futuribles du 20 mars 2008

5

pense généralement. Certes, les produits

chinois sont très présents au Vietnam (deux

millions de motos chinoises y sont vendues

chaque année par exemple) mais c’est le cas

dans la plupart des pays du monde. L’éco-

nomie vietnamienne parvient en réalité à se

défendre face à la toute-puissance chinoise :

elle prend des parts de marché à la Chine

sur le marché américain ainsi qu’en Europe

et la vente de produits vietnamiens pro-

gresse fortement (même s’il est vrai qu’elle

est partie de très bas) : de 35 % par an aux

États-Unis par exemple. Les investisseurs

taiwanais, coréens et japonais se tournent

de plus en plus vers le Vietnam.

En outre, la nécessité d’une insertion

régionale du Vietnam peut être discutée

dans la mesure où ce ne sont pas les

exportations qui sont le moteur de la

croissance vietnamienne mais les investis-

sements qui représentent 37 % du PIB, et la

consommation.

Une troisième question importante est celle

de la voie de développement qui sera

choisie par le Vietnam. Sur 85 millions

d’habitants, 75 % sont encore des ruraux.

Le Vietnam va-t-il avoir une évolution

proche de celle de la Thaïlande, qui, trois

fois plus riche que le Vietnam, a encore

60 % de ruraux dans sa population ? Ou

bien va-t-il suivre le modèle taiwanais où

l’on est passé de 60 % de ruraux en 1960 à

30 % en 1980 ? Actuellement, le Vietnam

tente, de la même façon que la Chine, de

réguler les flux migratoires intérieurs par un

système de passeports, mais le peu de

disponibilité en terres agricoles est un

problème majeur.

Extraits des débats

Quid de l’évolution démographique du

Vietnam et du fait qu’il n’y aurait pas

eu de limitation des naissances dans ce

pays ?

Ph.D. : En réalité, des efforts considérables

ont été faits pour limiter les naissances,

même s’il est vrai que les sanctions pour

les contrevenants ont été moins fortes

qu’en Chine. Le taux de fécondité au

Vietnam est actuellement de deux enfants

par femme ; le taux de croissance de la

population vietnamienne est inférieur à

celui des Philippines et de l’Indonésie. On

prévoit donc une population de 100 mil-

lions d’habitants d’ici 15 ans.

F.R. : Un ajout peut être fait concernant

l’absence de terres agricoles disponibles.

Dans un contexte de rareté de la terre, les

territoires montagneux du Vietnam, situés

dans des zones frontières, prennent toute

leur importance. Ces territoires des mino-

rités ethniques, sous-peuplés, peuvent faire

l’objet de toutes les convoitises.

J.-R.C. : Le problème démographique n’en

est pas réellement un. Dans les 10 pro-

chaines années, les dernières cohortes les

plus nombreuses vont arriver sur le marché

du travail, puis le nombre de nouveaux

actifs va se réduire. Par ailleurs, le taux de

mortalité reste élevé au Vietnam et le

nombre d’avortements est également l’un

des plus élevés au monde.

Qu’en est-il de la qualification de la

main-d’œuvre vietnamienne et des poli-

tiques éducatives lancées par le gouver-

nement vietnamien ?

Ph.D. : Après 1986, une politique de

rigueur a été mise en place, qui a eu pour

conséquences une diminution drastique des

moyens pour l’éducation, la santé et la

défense, et donc une forte dégradation des

services publics. Depuis 2000, les

ressources budgétaires ont augmenté et le

gouvernement vietnamien a de nouveau

investi dans le domaine de l’éducation,

souvent au bénéfice des universités privées

6

6

1

/

6

100%