serodiagnostic de la polyarthrite rhumatoïde

1

K. Gabin-Gauthier, ETSL

ETSL

Sérodiagnostic de la

polyarthrite rhumatoïde

TP 1

GABIN-GAUTHIER

13/11/2009

I. LA MALADIE ........................................................................................................................................................................ 2

II. TECHNIQUES QUALITATIVES ............................................................................................................................................... 2

1. PRINCIPE ............................................................................................................................................................................ 2

2. MODE OPERATOIRE .............................................................................................................................................................. 3

2.1. WRST ou Waaler Rose Slide-Test .............................................................................................................................. 3

2.2. Rhumalatex.............................................................................................................................................................. 3

III. TEST QUANTITATIF : POLYARTITRE FUMOUZE ................................................................................................................. 4

1. PRINCIPE ............................................................................................................................................................................ 4

2. MODE OPERATOIRE .............................................................................................................................................................. 4

IV. FEUILLE DE RESULTATS .................................................................................................................................................... 6

2

K. Gabin-Gauthier, ETSL

SERODIAGNOSTIC DE LA POLYARTHRITE RHUMATOÏDE

TP 1

I. La maladie

La polyarthrite rhumatoïde est une maladie auto-immune, de type rhumatisme inflammatoire chronique et qui se

caractérise par une inflammation simultanée de la synoviale de plusieurs articulations aboutissant à l’érosion, la

déformation et la destruction des articulations. C’est une maladie fortement invalidante et qui peut frapper

tous les âges de la vie, débutant plus volontiers vers 40 ou 50 ans. La femme étant 3 fois plus souvent touchée

que l’homme, vraisemblablement en raison d’une influence hormonale. On estime à environ 600 000 le nombre de

cas en France, et cette maladie est encore plus répandue sur le continent américain et dans certains pays

d’Europe du nord.

La maladie se manifeste par :

Douleurs articulaires, d’abord au niveau des petites articulations (doigts, mains, pieds), puis les grosses

(genoux, coudes, vertèbres) accompagnées de déformations et parfois d’un gonflement des articulations.

Ces douleurs sont souvent accompagnées d’une perte de mobilité.

Lésions articulaires, conséquences d’une activité immunologique intense.

Dans le sérum des patients et au niveau des articulations, des auto-Anticorps sont détectés. Le plus important

parmi ceux-ci est le facteur rhumatoïde (FR), qui est une Ig M anti Ig G à large spécificité, dirigés contre les Ig

G humaines. Le FR peut également être une Ig A, une Ig G ou une Ig E.

Au niveau des articulations, il se forme des complexes immuns FR-Ig G. Ces complexes immuns activent le

complément, ce qui attire les cellules phagocytaires (polynucléaires neutrophiles etc.) dans le milieu intra-

articulaire. Ces polynucléaires phagocytent les complexes immuns et libèrent des enzymes lysosomiales

protéolytiques, provoquant des lésions tissulaires à l’origine des troubles observés dans cette maladie.

Le diagnostic de cette maladie repose sur l’observation des symptômes (rhumatismes, érosion articulaires), des

dosages biologiques (augmentation la CRP ou protéine C Réactive, augmentation de la vitesse de sédimentation

etc.) et des dosages immunologiques (recherche et dosage du FR). Nous allons donc nous intéresser plus

précisément aux méthodes immunologiques de détection et de dosage du FR.

II. Techniques qualitatives

1. Principe

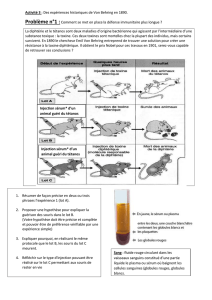

Ce sont des techniques qualitatives, d’agglutination passive directe sur lame, obtenue en mélangeant une goutte

de sérum du patient et une goutte de particules sensibilisées (recouvertes) avec des Ig G (particules de latex,

GR de mouton, GR humains). L’agglutination apparait dans les 2 à 5 minutes et doit être confirmée par des

témoins (témoin positif et un témoin négatif).

La réaction est dite passive, car les Ag (Ig G) solubles, sont rendus particulaires par leur fixation sur des

particules insolubles (globules rouges, particules de latex).

La réaction est dite directe, car les Ac utilisés (FR) sont de type agglutinants (multivalents comme les Ig M) et

n’ont besoin d’aucun artifice pour pouvoir déclencher la réaction d’agglutination (formation d’amas visibles à l’œil

nu de l’expérimentateur).

3

K. Gabin-Gauthier, ETSL

On peut observer de fausses réactions positives, et négatives, il faut donc confirmer systématiquement toute

réaction par un autre test d’agglutination qualitatif et par un test quantitatif. Les tests qualitatifs utilisés sont

en général des tests avec globules rouges (WRST) et avec des particules de latex (Rhumalatex). Dans le cas de

polyarthrite suspectée cliniquement, l’association des deux tests qualitatifs (WRST et Rhumalatex) permet la

détection de FR dans 80% des cas. Il arrive parfois que, lors d’une polyarthrite rhumatoïde, il n’y ait pas de

synthèse de FR (faux négatif). De même, en dehors de la polyarthrite rhumatoïde, on peut retrouver des FR

mais en quantité plus faible, chez :

4% des sujets normaux (ce % augmente avec l’âge).

Des sujets atteints d’hépatite, de cirrhose du foie, de syphilis, de lupus érythémateux disséminé.

2. Mode opératoire

2.1. WRST ou Waaler Rose Slide-Test

On utilise des GR de mouton sensibilisés avec des Ig G anti GR de mouton.

Sur une lame, déposer successivement sur les emplacements témoin positif, test, témoin négatif :

10 μL de sérum témoin positif R3 (avec Ac anti Facteur rhumatoïde) et 10 μL Globules rouges

sensibilisées avec Ag R1

10 μL de sérum patient (à tester) et 10 μL Globules rouges sensibilisées avec Ag (R1)

10 μL de sérum patient (à tester) et 10 μL Globules rouges témoin sans Ag (R2)

Mélanger. Puis imprimer un lent mouvement de rotation pendant 3 à 5 minutes. Lire durant ce laps de temps.

Ne pas tenir compte des agglutinations apparaissant après 5 minutes.

Le sérum témoin positif doit agglutiner dans les 2 minutes.

Chercher les rôles des témoins négatifs et positifs.

Le coffret permet de détecter un seuil minimum de 10 UI/mL en FR. En cas de positivité, il est conseillé de

faire une détermination quantitative.

Remplir le tableau de résultats. Conclure.

2.2. Rhumalatex

On utilise une solution de micelles de polystyrène de couleur blanche, sensibilisées avec des Ig G humaines.

Sur une lame, déposer successivement sur les emplacements témoin positif, test, témoin négatif :

10 μL de sérum témoin positif (avec FR) et 10 μL de particules de latex sensibilisées avec Ag

10 μL de sérum patient (à tester) et 10 μL particules de latex sensibilisées avec Ag

10 μL de sérum témoin négatif (sans FR) et 10 μL particules de latex sensibilisées avec Ag

Mélanger. Puis imprimer un lent mouvement de rotation pendant 2 minutes. Lire durant ce laps de temps.

Chercher les rôles des témoins négatifs et positifs.

Remplir le tableau de résultats. Conclure.

4

K. Gabin-Gauthier, ETSL

III. Test Quantitatif : polyartitre Fumouze

1. Principe

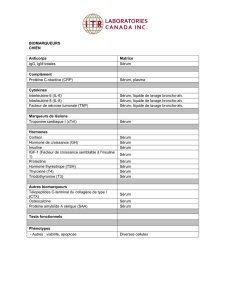

C’est un test quantitatif basé sur une réaction d’agglutination passive directe avec des globules rouges

sensibilisés en microplaque à fond conique, pour favoriser la sédimentation éventuelle des globules rouges. On

effectue des dilutions successives en cascade du sérum du patient de 1/20 à 1/20 480.

La réaction positive est révélée par une hémagglutination donc une cupule restant rouge uniforme (les GR sont

emprisonnés dans un réseau Ag-Ac et ne peuvent pas sédimenter au fond de la cupule). La réaction négative est

révélée par une sédimentation des globules rouges donc une cupule avec un bouton d’hématies et un surnageant

clair. Le malade est considéré comme atteint de polyarthrite pour un titre 12UI/mL.

Le titre est donné par l’inverse de la dernière dilution encore positive, multiplié par la sensibilité du coffret

(précisé sur la boîte des réactifs). Exemple : dernière dilution positive 1/160, sensibilté 0,25UI/mL.

Titre =

10, 25 40 /

1

160

1sensibilité du coffret = UI mL

dernière dilution positive

Le test doit être validé par 1 témoin négatif, et un témoin positif.

De plus, on doit vérifier l’activité du coffret avec un sérum témoin de titre connu contenant du FR. Ce réactif

témoin doit être traité comme le sérum du patient et le résultat trouvé ne doit pas s’écarter de plus d’une

dilution du titre attendu. Le titre du réactif témoin sera indiqué au cours de la séance de TP.

2. Mode opérato ire

Réaliser une dilution au 1/20ème du sérum à tester dans du tampon phosphate.

Dans une microplaque à fond conique, distribuer dans les cupules 1 à 12 50 μL de tampon phosphate.

Dans les cupules 1 et 11 distribuer 50 μL de sérum patient à tester dilué au 1/20ème.

A partir de la cupule 2 jusqu’à 10 effectuer des dilutions en cascade, pour obtenir les dilutions suivantes.

Rejeter 50 μL de la dernière cupule.

Dans la cupule 12 ajouter 50 μL de sérum témoin contrôle positif.

N°cupule

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Dilution

1/40

1/80

1/160

1/320

1/640

1/1280

1/2560

1/5120

1/10240

1/20480

1/40

-

Dans la cupule 11 ajouter 17 μL d’hématies non sensibilisées (témoin sérum).

Dans les cupules 1 à 10 et la cupule 12 ajouter 17 μL d’hématies sensibilisées.

Mélanger en tapotant et laisser sédimenter 2 heures à température ambiante.

Remplir le tableau de résultats. Chercher le rôle des témoins.

5

K. Gabin-Gauthier, ETSL

Tableau réalisation test quantitatif Polyartitre Fumouze

N°cupule

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Dilution

1/40

1/80

1/160

1/320

1/640

1/1280

1/2560

1/5120

1/10240

1/20480

Tém -

Tém +

Tampon

phosphate

50μL

50μL

50μL

50μL

50μL

50μL

50μL

50μL

50μL

50μL

50μL

50μL

Sérum

Patient

1/20

50μL

50μL

A

redistribuer

50 μL

50 μL

50 μL

50 μL

50 μL

50 μL

50 μL

50 μL

50 μL à

rejeter

50 μL à

rejeter

50 μL à

rejeter

Sérum

Contrôle +

50μL

GR

sensibilisés

17μL

17μL

17μL

17μL

17μL

17μL

17μL

17μL

17μL

17μL

17μL

GR non

sensibilisés

17μL

6

6

7

7

8

8

1

/

8

100%