Stage de révision du programme de 1ES

Dossier documentaire de révisions – Institut de l’Assomption-Lübeck TES – L. Pentier

1"

"

"

TERMINALE ES

2015/2016

DEVOIR MAISON

Stage de révision du programme de 1ES

En vue de votre intégration en classe de terminale ES, voici un dossier de révisions des

principales notions de 1ES à connaître car elles sont exigibles en terminale.

Afin de vous préparer au mieux aux exigences du programme de SES, je vous demande de

répondre sur feuille aux questions sur les documents suivants.

Le programme de terminale requiert la maîtrise de 45 notions déjà abordées dans votre

programme de première, je vous demande d’en revoir « seulement » une douzaine:

- Gains à l’échange

- Institutions et droits de propriété

- Asymétrie d’information

- Risque de crédit

- Demande globale

- Politique budgétaire

- Groupe d’appartenance, groupe de référence

- Capital social

- Anomie

- Désaffiliation et disqualification

- Etat-Providence

Chacune de ces notions est traitée dans le dossier qui suit avec des documents, des exercices

et des questions (pour chacune d’entre elles, j’ai rappelé le chapitre où elle a été abordée). Le

programme de terminale nous donnera l’occasion de revenir au début de chaque chapitre sur

ces notions.

Il est impératif d’y travailler de manière individuelle ou collective (pas besoin de cours

particulier). Si vous ne parvenez pas à répondre à quelques questions, vous ne serez pas

pénalisé mais tout élève ne l’ayant pas préparé se retrouvera pénalisé par ses lacunes.

Ce travail de révisions des notions essentielles du programme de 1ES, donnera lieu à un

corrigé et une évaluation en début d’année.

L. Pentier

Dossier documentaire de révisions – Institut de l’Assomption-Lübeck TES – L. Pentier

2"

Douze notions du programme de première attendues en

terminale

Le programme de SES de terminale s’inscrit dans la prolongement du programme de

première et un certain nombre de notions de première sont exigibles en terminale.

« Acquis de première » exigibles en fonction des chapitres de Terminale en SES.

Liste des 45 notions abordées en 1ES à maîtriser :

Economie (5 chapitres de terminales qui

utilisent des notions du programme de

première)

1.1 - Facteurs de production, production

marchande et non marchande, valeur

ajoutée, production, institutions, droits de

propriété, externalités ;

1.2- Inflation, chômage, demande

globale ;

2.1- gains à l’échange

2.2- Banque centrale, politique

budgétaire, politique monétaire, politique

conjoncturelle ;

3.1 : Externalités, droits de propriété,

offre et demande, défaillances de

marché ;

Sociologie (4 chapitres au programme

de terminale qui utilisent les notions de

première suivante)

1.1- Salaire, revenu, profit, revenus de

transfert, groupe social ;

1.2- groupe d’appartenance, groupe de

référence, socialisation anticipatrice,

capital social ;

2.1- socialisation, sociabilité, anomie,

désaffiliation, disqualification, réseaux

sociaux ;

2.2- Conflit

Regards croisés (3 chapitres)

1.1- Etat-Providence, prélèvements obligatoires, revenus de transfert.

2.1- Salaire, marché, productivité, offre et demande, prix et quantité d’équilibre,

asymétries d’information.

2.2. Chômage, productivité, demande globale, politique monétaire, politique

budgétaire, rationnement.

Voici un petit travail de révisions sur dix notions du programme de première.

Notion 1 : Gains à l’échange

Notion 2 : Institutions et droits de propriété

Notion 3 : Asymétrie d’information

Notion 4 : Risque de crédit

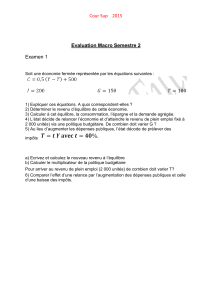

Notion 5 : Demande globale

Notion 6 : Politique budgétaire

Notion 7 : Groupe d’appartenance, groupe de référence

Notion 8 : Capital social

Notion 9 : Anomie

Notion 10 : Désaffiliation et disqualification

Notion 11 : Etat-Providence

Dossier documentaire de révisions – Institut de l’Assomption-Lübeck TES – L. Pentier

3"

Notion 1 : LES GAINS À L’ÉCHANGE ET LA NOTION DE SURPLUS

SE – Chapitre 3.2 - Comment un marché concurrentiel fonctionne-t-il ?

Les gains à l’échange et la notion de surplus (Fiche Eduscol)

La notion de surplus permet de mesurer graphiquement les gains de l’échange pour les

participants, et leur partage entre acheteurs et vendeurs. Le surplus des consommateurs

correspond à la différence entre ce que les consommateurs étaient disposés à payer pour le

produit et le prix du marché qu’ils doivent payer, soit l’aire délimitée par l’axe vertical du prix,

la courbe de demande et la droite horizontale de prix d’équilibre. Le gain des producteurs

représente de façon équivalente l’écart entre le prix auquel ils étaient prêts à vendre le

produit et celui du marché, soit l’aire délimitée par l’axe vertical du prix, la courbe d’offre et

la droite horizontale de prix d’équilibre. Paul Krugman développe une analyse claire et

accessible de cette notion de surplus à travers l’exemple du marché des manuels

universitaires d’occasion.

Document 1. L’échange enrichit tout le monde

« La clé d'un bien meilleur niveau de vie pour tout le monde est l'échange, par lequel les

individus se répartissent entre eux les tâches et chaque personne fournit un bien ou un

service que les autres désirent en échange de différents biens et services qu'elle désire elle-

même...La raison pour laquelle nous avons une économie, et non pas de nombreux individus

autosuffisants, est qu'il y a des gains à l'échange : en divisant les tâches et en échangeant,

deux personnes (ou 6 milliards) peuvent obtenir chacune davantage de ce qu'elles désirent

qu'en essayant d'être autosuffisantes. Les gains à l'échange proviennent en particulier de

cette division des tâches, que les économistes appellent la spécialisation - une situation

dans laquelle chaque individu s'engage dans une activité différente. »

P. Krugman et R. Wells Macroéconomie 2009 De Boeck Université

Q1 : Expliquez quels sont les gains attendus de l’échange ?

Q2 : Quelle est la cause des gains à l’échange ?

Q.3 Proposez une définition des gains à l’échange

Q.4. Quel(s) auteur(s) ont mis en évidence la notion de gain à l’échange ?

Document 2. Gains et pertes à l’échange

Pour laisser jouer l’intuition et comprendre pourquoi les taxes engendrent une perte sèche,

intéressons- nous à un exemple.

Imaginez que Patrick vienne faire le ménage chez Émilie chaque semaine pour 100 euros.

Le coût d’opportunité du temps de Patrick est de 80 euros et la valeur qu’Emilie accorde à

une maison propre est de 120 euros. Ainsi, Patrick et Émilie retirent chacun un avantage de

20 euros. Le surplus total de 40 euros mesure le gain à l’échange résultant de cette

transaction.

Dossier documentaire de révisions – Institut de l’Assomption-Lübeck TES – L. Pentier

4"

Supposons maintenant que l’Etat lève une taxe de 50 euros sur les fournisseurs de services

de nettoyage. Il n’y a maintenant plus de prix auquel Emilie peut payer Patrick et qui

améliorera leur situation respective après impôt. Le prix maximum qu’Émilie est prête à

payer est de 120 euros, ce qui ne laisserait que 70 euros à Patrick après paiement de la taxe

et ce montant est inférieur à 80 euros, son coût d’opportunité. A l’inverse, pour que Patrick

reçoive une valeur égale à son coût d’opportunité, Émilie devrait le payer 130 euros, ce qui

est au-dessus d la valeur qu’elle accorde à une maison propre.

Finalement, Patrick et Émilie décident de ne plus faire affaire ensemble. Patrick s’en retourne

sans avoir rien gagné, Émilie vit dans une maison qui n’est pas nettoyée.

Gregory N. Mankiw, Principes de l’économie, de Boeck supérieur, Bruxelles, 2010.

Q1. Rappelez la définition d’un coût d’opportunité

Q2 : Pourquoi la fiscalité rationne-t-elle les quantités échangées ?

Q3 : Pourquoi la taxe entame-elle le bien-être des agents économiques ?

Document 3 : Les surplus du producteur et du consommateur (vidéo du cours)

www.youtube.com/watch?v=NSzdlGBM5Ok (4 minutes)

Document 4 : Comment mesurer les gains à l’échange ?

Comment mesurer les gains de l’échange ? Une caractéristique du marché concurrentiel est

qu’il conduit tous les intervenants à acheter et vendre à un prix unique. Mais certains

acheteurs auraient été prêts à payer très cher, et gagnent donc à acheter à un prix inférieur à

leurs possibilités. Symétriquement, certains offreurs auraient accepté de vendre moins cher.

Les gains de l’échange tiennent à l’existence de ces écarts de prix.

Le calcul des surplus va nous permettre de mieux comprendre les gains que les agents

peuvent tirer de l’échange. (…)

Le commerce international est un moyen puissant d’extension des échanges. Pour le

montrer, imaginons un pays ouvrant ses frontières au commerce d’un bien qu’il produit et

consomme déjà. Nous négligeons les droits de douane et les coûts de transport. La

concurrence internationale joue donc pleinement.

Dans la situation autarcique, avant que les frontières ne soient ouvertes, l’offre et la

demande nationales déterminent un prix d’équilibre p*. Supposons ce prix supérieur au prix

mondial. Il est clair que l’ouverture des frontières va amener le pays à se fournir à l’extérieur

pour bénéficier du prix mondial plus bas.

Exercice

On considère le marché d’un produit. La demande des consommateurs pour ce

produit est donnée par la fonction de demande totale :

D ( p) = 12 − p

L’offre totale est donnée par : O (p) = 2 p − 6 où p désigne le prix du produit

1) Calculer le prix d’équilibre et la quantité échangée. Représenter sur un

graphique les courbes d’offre et demande ainsi que l’équilibre.

Dossier documentaire de révisions – Institut de l’Assomption-Lübeck TES – L. Pentier

5"

2) On introduit une taxe T= 3 par unité. La variable p désigne maintenant le prix hors

taxe (HT). Pour chaque unité achetée, les consommateurs doivent payer le prix taxe

incluse, p+T. Et pour chaque unité vendue, les entreprises reçoivent le prix hors taxe,

p. La demande est donc D (p+T). Comment la nouvelle courbe de demande, dans le

plan (q, p), se déduit-elle de la courbe de demande d’origine ?

3) Ecrivez l’équation de l’équilibre de marché avec taxe et calculez le nouveau prix

d’équilibre hors taxe, toujours avec T= 3. Quel est le prix taxe comprise (TTC) ?

Représentez sur le même graphique les courbes D (p), D (p+T) et O (p).

4) Identifiez sur le même graphique et calculer : le surplus du consommateur, le

surplus du producteur, la recette fiscale et la perte du surplus collectif.

5) Identifier graphiquement et calculer le surplus de la société.

Notion 2 : Institutions et droits de propriété

SE – Chapitre 3.1 - Qu’est-ce qu’un marché ?

Document 4. Les droits de propriété intellectuelle

«Les droits de propriété intellectuelle sont les droits conférés à l'individu par une création

intellectuelle. Ils donnent généralement au créateur un droit exclusif sur l'utilisation de sa

création pendant une certaine période.

On répartit généralement les droits de propriété intellectuelle en deux grands groupes:

(1) Droit d'auteur et droits connexes

Les droits des auteurs d'œuvres littéraires et artistiques (livres et autres écrits, compositions

musicales, tableaux, sculptures, programmes d'ordinateur et films) sont protégés par ce que

l'on appelle le droit d'auteur pendant au moins 50 ans après le décès de l'auteur. (...)

(2) Propriété industrielle

On peut dire que la propriété industrielle englobe deux grands domaines:"• Elle concerne

d'abord la protection de signes distinctifs, notamment les marques de fabrique ou de

commerce (qui distinguent les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres

entreprises) et les indications géographiques (qui servent à identifier un produit comme étant

originaire d'un lieu précis, dans les cas où une caractéristique déterminée du produit peut

être attribuée essentiellement à cette origine géographique).

La protection de ces signes distinctifs vise à promouvoir et assurer la concurrence loyale et à

protéger les consommateurs, en leur permettant de choisir en connaissance de cause entre

différents produits et services. La durée de la protection peut être illimitée si le signe en

question garde son caractère distinctif.

• D'autres types de propriété industrielle sont aussi protégés principalement pour encourager

l'innovation, la conception et la création technologiques. Il s'agit notamment des inventions

(protégées par des brevets), des dessins et modèles industriels et des secrets commerciaux.

L'objectif social est de protéger les résultats des investissements réalisés dans la mise au

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

1

/

34

100%