La démence et la conduite automobile

Même si ce cas est hypothétique,

il ne peut que donner froid

dans le dos aux médecins qui

autorisent le renouvellement du

permis de conduire d'un patient âgé.

Aujourd'hui, la plupart des médecins

sont un peu plus sensibilisés à la

fréquence accrue des accidents d'au-

tomobile impliquant des conducteurs

âgés. Pourtant, selon les statistiques

individuelles, cette catégorie de con-

ducteurs a relativement peu d'acci-

dents, ce qui peut étonner. Toutefois,

lorsqu'on tient compte du nombre de

kilomètres parcourus, le taux d'acci-

dent des conducteurs de plus de

70 ans est égal ou supérieur à celui

des jeunes conducteurs de 16 à

24 ans – un groupe à risque élevé1,2.

Ces accidents ont des conséquences

graves, et la fréquence des trauma-

tismes est en hausse chez les conduc-

teurs âgés.

Facteur de vieillissement

Le vieillissement entraîne des

changements nombreux et bien défi-

nis des aptitudes physiques et psy-

chiques nécessaires à la conduite d'un

véhicule automobile. Cependant, la

plupart des experts reconnaissent

qu'il est peu probable que les change-

ments liés au vieillissement normal

expliquent les accidents d'automobile

impliquant des conducteurs âgés. Il

est beaucoup plus vraisemblable que

ce soit des conditions médicales liées

au vieillissement ou les traitements

médicaux qui diminuent la compé-

tence d'une personne à conduire.

En 1996, le ministère des

Transports de l'Ontario avait montré

que l'un des deux facteurs de risque

les plus utiles pour prévoir l'implica-

tion d'un conducteur âgé dans un

accident d'automobile au cours des

cinq dernières années était la pré-

sence d'au moins une maladie3. En

général, cependant, le fait d’être

atteint d’une maladie n'empêche pas

une personne âgée d'obtenir un

permis de conduire. Diverses affec-

tions qui augmentent le risque d'un

accident causé par la faute du

14 • La Revue canadienne de la maladie d’Alzheimer • Décembre 2001

La démence et la conduite automobile

par Peter N. McCracken, M.D., FRCPC, Jean A. Caprio Triscott, M.D., CCFP, FAAFP

(gériatrie), et Allen R. Dobbs, Ph. D.

Le Dr McCracken est codirecteur

du département de gériatrie et

professeur de médecine à

l'Université de l'Alberta, à

Edmonton en Alberta.

CAS HYPOTHÉTIQUE

Vous êtes le médecin de famille de monsieur J. P. depuis

20 ans. Il a 86 ans et sa santé est plutôt bonne, puisque ses

antécédents médicaux incluent seulement l'hypertension

légère, l'arthrose des genoux et un ulcère gastroduodénal.

Il y a 12 ans, vous l'avez adressé à un chirurgien général

pour une cholécystectomie élective; le patient a très bien

toléré cette intervention chirurgicale. Vous avez toujours

pensé que cet homme était en bonne santé étant donné que

ses visites à votre bureau avaient principalement pour but

d'obtenir l'attestation nécessaire au renouvellement de

son permis de conduire. En général, ses visites étaient

brèves et ne révélaient rien de préoccupant au sujet de son

état de santé.

Le traitement actuel de monsieur J. P. inclut l'hy-

drochlorothiazide (HCTZ), un comprimé tous les

matins, le rofécoxib, 25 mg par jour, pour soulager

l'arthrose, et le lorazépam, 1 mg par jour, au coucher.

Le patient prend ces trois médicaments depuis au moins

sept ans, et vous n'avez jamais hésité à renouveler les

ordonnances.

Un dimanche soir, vous recevez un appel du service d'ur-

gence de votre hôpital vous annonçant que monsieur J. P. a

été impliqué dans un grave accident d'automobile. Il a

survécu, mais il est semi-comateux. Il a heurté une autre

voiture en faisant un virage à gauche. Les deux véhicules

sont gravement endommagés, presque une perte totale, et

l'autre conducteur a subi un traumatisme crânien.

Vous vous rendez rapidement à l'hôpital pour examiner

le patient. À votre arrivée, vous rencontrez le fils de

monsieur J. P. dans le corridor. Dans un excès de colère

qui vous étonne, il affirme qu'il vous a téléphoné il y a

neuf mois parce qu'il craignait que son père ne soit plus

apte à conduire une automobile. Il ajoute que sa sœur a

laissé un message à votre secrétaire il y a six mois pour

signaler la détérioration de la mémoire et du jugement

chez son père ainsi qu'une diminution de son autonomie.

La famille de monsieur J. P. est bouleversée par cet acci-

dent, et son fils vous demande comment vous avez pu

autoriser le renouvellement du permis de conduire de son

père.

conducteur sont énumérées au

Tableau 1. Le risque le plus élevé est

la présence d'un trouble cognitif. Les

omnipraticiens doivent se rappeler

que plusieurs maladies peuvent al-

térer les aptitudes psychiques essen-

tielles à la conduite. Néanmoins,

aucune affection particulière ne s'est

révélée être un bon facteur de prédic-

tion de conduite automobile sécuri-

taire. De fait, Johansson4a comparé

le taux d'accidents chez les conduc-

teurs âgés en Finlande, un pays où la

loi exige un examen médical pour

obtenir le renouvellement du permis,

avec le taux d'accidents chez les con-

ducteurs âgés en Suède, où le renou-

vellement du permis n'est soumis à

aucune restriction. L'étude a révélé

que les taux étaient comparables dans

les deux pays, ce qui laisse supposer

que l'examen médical n'est pas telle-

ment efficace pour diminuer le

nombre d'accidents. En dépit de ces

données, la présence d'une affection

quelconque comme principal critère

pour déterminer l'aptitude d'une per-

sonne âgée à conduire une voiture est

encore utilisée. Il serait plus logique

de considérer ces maladies ainsi que

certains médicaments non pas

comme des critères absolus, mais

plutôt comme des signaux d'alarme

devant retenir l'attention du médecin.

Considérations démographiques

Au Canada, le taux de blessures

graves chez les conducteurs âgés de

65 ans ou plus a augmenté de 21 %

entre 1989 et 19995. Les statistiques

récentes sur les conducteurs âgés sont

encore plus inquiétantes, car les

blessures graves chez les jeunes con-

ducteurs ont diminué pendant cette

même période. En outre, les person-

nes âgées courent un risque plus grave

que les personnes jeunes d'être

blessées ou même tuées lors d'un acci-

dent d'automobile6,8; et lorsqu'elles

sont blessées, elles courent un risque

quatre fois plus grand d'être hospita-

lisées9. De même, leur convalescence

est plus longue, et leur guérison,

moins complète.

Dans quelles mesures les méde-

cins de famille doivent-ils s'inquiéter

du risque lié aux conducteurs âgés?

Quel est le rôle du médecin de famille

pour ce qui touche la protection de

l'autonomie et de l'indépendance du

patient en regard des risques pour la

santé et la sécurité publique? Quels

sont les outils offerts aux médecins

de famille pour évaluer l'aptitude à

conduire? Au Canada, existe-t-il des

lois pour obliger les médecins à si-

gnaler les conducteurs dont la capa-

cité à conduire est diminuée?

Le nombre de conducteurs âgés

devrait plus que doubler d'ici 2020.

On constate en effet que le nombre de

conducteurs âgés de plus de 70 ans

s'accroît plus rapidement par rapport

à tous les autres groupes d'âge. Non

seulement on compte un plus grand

nombre de conducteurs âgés sur les

routes, mais ces personnes con-

duisent plus souvent et jusqu'à un âge

plus avancé, où le risque d'accident

est très élevé10. En supposant que les

taux actuels de mortalité liés aux

accidents demeurent les mêmes, on

peut dire que le nombre de décès chez

les conducteurs âgés en 2030 sera

trois ou quatre fois plus grand qu'en

1995. Ce taux serait plus élevé que

celui des décès causés par des con-

ducteurs dont les facultés étaient

affaiblies par l'alcool en 199511.

Démence et conduite automobile

En 1995, la Société Alzheimer du

Canada a créé un groupe de travail

sur l'éthique pour examiner la déli-

cate question de la démence et de la

conduite automobile. Ce groupe était

composé d'experts des domaines de la

médecine, du droit, de la recherche,

de l'éthique et de la prestation des

soins. Un projet de lignes directrices

sur les questions délicates a été

élaboré et soumis sous forme de

questionnaire à un vaste échantillon-

nage de personnes concernées. Cette

enquête a permis de récolter plus de

500 réponses. La compétence à

conduire une automobile a été la

deuxième question pour laquelle le

groupe d'experts a reçu le plus grand

nombre de réponses, ne cédant le pas

qu'à l'épineux problème de l'annonce

du diagnostic de la maladie d'Alzhei-

mer. Le problème de la conduite

automobile était considéré comme

une question délicate parce qu'il

n'existait aucune méthode efficace

pour évaluer la compétence d'un

patient à conduire.

La Revue canadienne de la maladie d’Alzheimer • Décembre 2001 • 15

En outre, les personnes âgées courent un risque plus

grave que les personnes jeunes d'être blessées ou

même tuées lors d'un accident d'automobile6,8; et

lorsqu'elles sont blessées, elles courent un risque

quatre fois plus grand d'être hospitalisées9. De même,

leur convalescence est plus longue, et leur guérison,

moins complète.

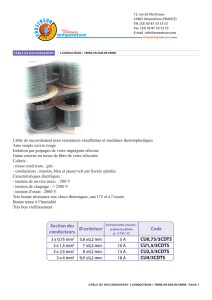

Tableau 1

Facteurs de risque d'accidents

causés par les conducteurs

âgés

Facteur de risque Risque relatif

Diabète 2,2

Maladie vasculaire 1,8

Maladie pulmonaire 2,1

Maladie psychiatrique 2,5

Maladie neurologique 5,1

Trouble cognitif 7,6

Adaptation de DILLER E. et coll. NHTSA

Technical Report HS 809023, Washington,

199819.

16 • La Revue canadienne de la maladie d’Alzheimer • Décembre 2001

Après avoir analysé les réponses,

le groupe a élaboré la version finale

des Lignes directrices sur l'éthique –

Sujets délicats, document publié en

1997 par la Société Alzheimer du

Canada.

Ces lignes directrices soulignent

l'importance de surveiller la compé-

tence d'un patient à conduire et

recommande que « s'il est clair que

conduire est dangereux, il faut retirer

tout accès au véhicule immédiate-

ment. » On peut y lire aussi que le

diagnostic de la maladie d'Alzheimer

(ou de toute autre démence) ne signi-

fie pas automatiquement que la per-

sonne est incapable de conduire.

Même si les lignes directrices

réitèrent l'importance de surveiller et

d'évaluer l'aptitude des patients à

conduire, l'absence d'instruments

appropriés pour le faire est largement

reconnue. Cette lacune place les

médecins et les autres intervenants

dans une position très difficile.

Statu quo

Dans certaines provinces, la loi

oblige le médecin à surveiller et à si-

gnaler l'inaptitude de leurs patients à

conduire une automobile12. Dans

d'autres, les médecins doivent effec-

tuer un examen médical pour vérifier

l'aptitude à conduire en tenant

compte de l'âge du patient ou d'autres

critères. Il n'existe cependant aucun

consensus sur l'instrument à utiliser

avec les personnes atteintes de

démence ou d'autres troubles cogni-

tifs. L'instrument le plus souvent

recommandé est le mini-examen de

l'état mental (MMSE)13. Cette

recommandation est déconcertante,

compte tenu des résultats d'études

rétrospectives ayant montré que le

MMSE est très peu utile pour ce

genre d’évaluation parce qu'il se

révèle un piètre prédicteur du risque

d'accident14-17. En effet, lorsqu'on a

comparé les scores MMSE à la per-

formance à l'examen de conduite, les

corrélations ont la plupart du temps

été dans la plage de 0,5 à 0,6. À ce

degré de corrélation, le MMSE

explique moins de 40 % de la va-

riance, et c'est donc un instrument

inadéquat pour aider à prendre une

décision au sujet d'un patient donné.

Beaucoup de médecins présument

qu'il suffit d'orienter les patients

atteints de troubles cognitifs et de

démence vers les agences gouverne-

mentales chargées de délivrer les

permis de conduire pour savoir si le

patient est apte ou non à conduire un

véhicule automobile. Malheureuse-

ment, ces examens pratiques ne sont

pas efficaces pour mettre en évidence

l'inaptitude à conduire chez ces per-

sonnes. Cette lacune s'explique sans

aucun doute par le fait que les exa-

mens pratiques sont conçus pour

évaluer les aptitudes de base qui, chez

un conducteur expérimenté, sont

presque des réflexes. Ces aptitudes

réflexes sont souvent préservées,

même lorsque les facultés mentales

diminuent. Il faut mentionner que,

dans certains centres urbains, des

méthodes spécialisées d'évaluation de

l'aptitude à conduire ont été éla-

borées, mais il faut déplorer qu’elles

sont surtout axées sur les handicaps

physiques et sur les modifications à

apporter aux véhicules pour faciliter

la conduite, plutôt que sur l'évalua-

tion de la compétence d'une personne

souffrant d'un trouble cognitif.

Méthodes efficaces pour évaluer

l'aptitude à conduire

Il y a plus de 10 ans, le Dr Allen Dobbs

et ses collègues étaient déjà convaincus

de l'importance primordiale d'évaluer

l'aptitude d'un patient à conduire une

automobile. De concert avec des mé-

decins, des neuropsychologues et des

thérapeutes en réadaptation du pro-

gramme Northern Alberta Regional

Geriatric (NARG), le Dr Dobbs a tra-

vaillé à élaborer une méthode d'évalua-

tion efficace. Les étapes de cette

recherche menée sur plusieurs années

et fondée sur les examens pour évaluer

des conducteurs âgés incluent :

1. L'élaboration d'une consultation

clinique pour évaluer l'aptitude

des patients à conduire une auto-

mobile.

2. Le recrutement de partenaires

(NARG, Association canadienne

des automobilistes [CAA-Alberta],

adjoint du ministre de la Justice de

l'Alberta, ministère de la Santé et

du Bien-être social de l’Alberta,

l'Alberta Transportation and Utili-

ties et la Ville d'Edmonton) pour

mettre sur pied un programme de

recherche en collaboration.

3. L'élaboration d'une méthode d'éva-

luation autonome à double volet :

i) test de dépistage de l'aptitude à

conduire; ii) examen pratique pour

rechercher les erreurs de conduite

témoignant de la diminution de

l'aptitude à conduire.

4. La validation du test de dépistage

de l'aptitude à conduire et de l'exa-

Beaucoup de médecins présument qu'il suffit

d'orienter les patients atteints de troubles cognitifs et

de démence vers les agences gouvernementales

chargées de délivrer les permis de conduire pour

savoir si le patient est apte ou non à conduire un

véhicule automobile. Malheureusement, ces examens

pratiques ne sont pas efficaces pour mettre en

évidence l'inaptitude à conduire chez ces personnes.

men pratique auprès d'un nouvel

échantillon de conducteurs âgés.

Peu après le début de cette étude,

le groupe du Dr Dobbs a découvert

que le principal obstacle à l'évalua-

tion d'un conducteur était l'absence

d'information sur les différents types

d'erreurs de conduite. Il a donc mo-

difié l'hypothèse de départ comme

suit : toutes les erreurs de conduite ne

témoignent pas nécessairement d'une

diminution de l'aptitude à conduire.

Toujours selon cette hypothèse, cer-

taines erreurs reflètent parfois sim-

plement de mauvaises habitudes chez

des conducteurs par ailleurs compé-

tents. Par conséquent, avant de passer

à l'examen pratique, il importe de

démontrer de façon empirique les

erreurs qui témoignent d'une diminu-

tion de l'aptitude à conduire et celles

qui témoignent simplement de mau-

vaises habitudes. Ces chercheurs ont

donc élaboré des méthodes de com-

paraison pour étudier l'aptitude à con-

duire de centaines de conducteurs

présentant des troubles de santé (par

rapport à des conducteurs témoins en

bonne santé). Il fallait comparer la

performance de conducteurs poten-

tiellement dangereux avec celle de

conducteurs témoins, puisque les

patients atteints de démence cons-

tituent un groupe de conducteurs dan-

gereux. En effet, la documentation

médicale cite de nombreuses études

démontrant le nombre accru d’acci-

dents d'automobile impliquant des

conducteurs atteints de démence14,18.

Il était donc évident que comparer les

erreurs qui permettraient de dis-

tinguer un groupe de l'autre serait

utile pour élaborer un examen pra-

tique visant à évaluer l'aptitude à con-

duire d'une personne.

Toutefois, les examens pratiques

sont, en plus d'être coûteux, dan-

gereux lorsque le conducteur est

inapte à conduire, et ils sont inutiles

si le conducteur est compétent. Pour

ces raisons, le deuxième objectif de

l'étude était de diminuer le coût et

d'accroître la sécurité des examens de

conduite. Le groupe de recherche a

alors élaboré un test de dépistage des

aptitudes permettant de prévoir avec

exactitude la performance à l'examen

pratique, du moins pour les conduc-

teurs les plus compétents et les con-

ducteurs les plus dangereux. Cette

démarche avait pour but de concevoir

un test de dépistage établissant

deux points limites. Le point limite

supérieur définissait le niveau de per-

formance nécessaire pour prévoir

avec exactitude la réussite de l'exa-

men pratique. Le point limite

inférieur définissait le niveau de per-

formance sous lequel on pouvait

prédire avec exactitude l'échec à

l'examen pratique. Les erreurs de

conduite ont été classées par la suite.

On a ainsi établi 12 catégories

d'erreurs précises (par exemple la

position pour amorcer un virage, la

signalisation, la vitesse) ainsi qu'une

catégorie d'erreurs dangereuses ou

potentiellement désastreuses. Ces

dernières correspondaient à des situa-

tions où les autres conducteurs

devaient s'ajuster à la manœuvre

effectuée ou l'examinateur devait

prendre le contrôle du véhicule pour

éviter une collision ou une situation

dangereuse. On a ensuite déterminé

la fréquence et la gravité des erreurs

dans chaque catégorie et on a analysé

les résultats pour chacun des

trois groupes :

1) Les résultats au-dessus du point

limite supérieur.

2) Les résultats sous le point limite

inférieur.

3) Les résultats intermédiaires.

Ces comparaisons ont permis de

définir trois groupes d'erreurs de

conduite.

Dans le premier, on a classé les

erreurs non discriminantes parce

qu'elles étaient faites à la fois par les

conducteurs compétents et les con-

ducteurs incompétents. Ces erreurs

La Revue canadienne de la maladie d’Alzheimer • Décembre 2001 • 17

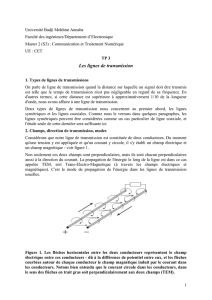

Tableau 2

Évaluation de l'aptitude à conduire :

antécédents médicaux à surveiller

• Prise de médicaments (narcotiques, anticholinergiques, benzodiazépines,

psychotropes, antispasmodiques, antiparkinsoniens)

• Prise de drogues sans prescription (alcool ou substances illicites)

• Troubles de la vue (cataracte, glaucome, dégénérescence maculaire, rétinopathie

diabétique)

• Troubles de l'ouïe

• Troubles cardiovasculaires (anévrisme de l'aorte, arythmies, syndrome de dys-

fonctionnement sinusal, stimulateur cardiaque, changements orthostatiques de la

tension artérielle causant des étourdissements, infarctus du myocarde, angor

instable)

• Maladies vasculaires cérébrales (accident ischémique transitoire, accident vascu-

laire cérébral)

• Maladies du système nerveux (convulsions, apnée centrale du sommeil,

labyrinthite ou maladie de Ménière, maladie de Parkinson, démence, trauma-

tisme crânien ou hémorragie sous-durale, sclérose en plaques)

• Maladies respiratoires (maladie pulmonaire obstructive chronique, apnée

obstructive du sommeil)

• Troubles endocriniens et métaboliques (diabète, hyperparathyroïdie, hypothy-

roïdie, hyperthyroïdie, déséquilibre des électrolytes [p. ex. du sodium])

• Maladies psychiatriques (dépression, schizophrénie, trouble bipolaire, psychose)

• Maladies musculosquelettiques (arthrose, ostéoporose, arthrite rhumatoïde, neu-

ropathie périphérique)

• Maladies infectieuses (des voies respiratoires, des voies urinaires, SIDA)

• Antécédents de conduite (contraventions ou accidents de voiture)

témoignent des mauvaises habitudes

de conducteurs expérimentés, et non

pas d'aptitude moindre à la conduite.

Par conséquent, toute évaluation

fondée sur ce type d'erreurs comme

indicateurs de l'inaptitude à conduire

serait inappropriée.

Dans le second groupe d'erreurs

(position dans les virages, erreurs

d'observation), le score de gravité

permettait de distinguer de façon

fiable les conducteurs âgés souffrant

de troubles cognitifs et les conduc-

teurs témoins en bonne santé en plus

de différencier les conducteurs âgés

en bonne santé des conducteurs

jeunes en bonne santé. Ces erreurs

discriminantes sont définies comme

« potentiellement dangereuses » et

témoignent d'une diminution des

aptitudes à la conduite automobile.

Le troisième groupe d'erreurs (par

exemple s'engager à contre-sens sur

une autoroute, arrêter à un feu vert,

brûler un feu rouge) était composé

d'erreurs de critère. Ces erreurs

étaient observées seulement chez les

conducteurs présentant des troubles

cognitifs.

La définition de ces catégories

d'erreurs et la découverte qu'elles

étaient regroupées ont aidé à mieux

comprendre la signification des dif-

férents types d'erreurs de conduite.

Grâce à ces données, les chercheurs

ont pu élaborer une échelle d'évalua-

tion empirique valide et établir des

critères pour concevoir des parcours

qui mettraient en évidence les erreurs

discriminantes importantes. Ces ré-

sultats de recherche constituaient

également une base pour déterminer

les critères de conduite dangereuse.

Ces travaux ont permis de con-

cevoir une épreuve de dépistage com-

posée de tests à l'ordinateur. Pour

réussir ces tests, il faut de la

mémoire, du jugement, la capacité de

décision, l'attention, des aptitudes

motrices et de la rapidité, et il faut

pouvoir intégrer ces aptitudes ou être

en mesure de passer de l'une à l'autre.

Pour sa part, l'examen pratique se fait

sur un parcours spécial d'une durée

de 40 minutes. On utilise un véhicule

de classe intermédiaire, équipé d'une

boîte de vitesses automatique et d'un

double système de freinage. Les ma-

nœuvres à effectuer ont été conçues

pour mettre en évidence les erreurs de

conduite chez des conducteurs dont

la santé est compromise.

Pour valider l'utilité de ce test de

dépistage, les résultats doivent satis-

faire à deux critères :

1. Les scores au-dessus du point li-

mite supérieur et sous le point li-

mite inférieur doivent permettre de

prévoir avec exactitude le passage

et l'échec de l'examen pratique.

2. Les conducteurs qui obtiennent un

score intermédiaire sont ceux qui

doivent subir un examen pratique.

Ce groupe qui nécessite un tel

examen doit être significativement

réduit par rapport au total de

personnes initial.

Cette démarche en deux étapes est

maintenant appliquée dans quelques

centres au pays, dont quatre sont

situés en Alberta; ce sont les

DriveAble Assessment Centres. L'éva-

luateur n'a pas besoin de recevoir une

formation spéciale. D’autre part, le

test est difficile : de nombreuses per-

sonnes atteintes d'un léger trouble

cognitif présumé échouent l'examen.

Par conséquent, cette évaluation

enlève au médecin de famille le

fardeau d'avoir à prendre seul une

décision au sujet de l'aptitude à con-

duire de ses patients âgés.

Cependant, le coût de cette éva-

luation, payé par le patient ou ses

proches, est un sujet de controverse.

On continue à espérer que le gou-

vernement provincial couvrira un

jour les frais de cet examen.

La plupart des données statis-

tiques du programme de recherche

18 • La Revue canadienne de la maladie d’Alzheimer • Décembre 2001

Tableau 3

Examen physique ciblé pour l'évaluation de l'aptitude à conduire

Paramètre Tests

Vue Champ visuel, test de Snellen

Ouïe Test du chuchotement

Appareil cardiovasculaire Examen courant, électrocardiogramme au besoin,

tension artérielle posturale

Appareil respiratoire Examen courant, oxymétrie au besoin (test et exercice)

Appareil digestif Examen courant

Appareil musculosquelettique Amplitude des mouvements de la colonne cervicale,

résistance, tonus, mouvement en extension et en

flexion (épaules, poignets, chevilles, hanches et genoux)

Équilibre et démarche Test Get-up-and-go (le patient se lève de sa chaise,

reste debout, puis marche sur une distance de

trois mètres, revient et s'assoit)

Système nerveux central Examen courant, réflexes cérébelleux (épreuve doigt-

nez, talon-tibia), réflexe moteur des membres

supérieurs et inférieurs, proprioception, réflexe sen-

soriel

Fonction cognitive Mini-examen de l'état mental, en particulier le test des

pentagones et de l’horloge, praxie (capacité d'exécuter

une série de mouvements en réponse à un ordre),

gnosie (capacité d'identifier des objets), fonctions d'exé-

cution (parcours A et B), jugement, compréhension

Troubles psychiatriques Examen courant, échelle d'évaluation de la dépression

chez la personne âgée au besoin

Capacité fonctionnelle Évaluation de la diminution de la capacité à exécuter

les activités de la vie quotidienne et les activités ins-

trumentales (faire les courses, cuisiner, gérer l'argent)

6

6

7

7

1

/

7

100%