LA PLANETE DU PETIT PRINCE

APPENDICE

ARANY János BERNHARDT Sarah

BERTHE de grand pied COUBERTIN de Pierre

DUMAS Alexande

ESZTERHÁZY famille

HAYDN Joseph Histoire de la langues francaise

HOMME AU MASQUE DE FER INNSBRUCK

KODÁLY Zoltán Migration des MAGYARS

Mont Saint Michel Pasteur Louis

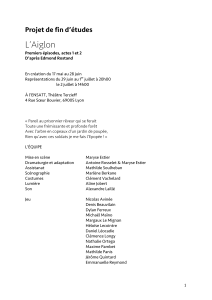

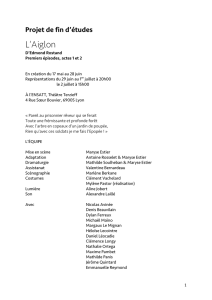

Rostand Edmond Sainte Genevieve

Saint Étienne Saint-

ÉXUPERY Antoine

SÁRKÖZY famille SASFIÓK

SYLVESTRE II SZÉCSENYI famille

ARANY JÁNOS (1817-1882)

Figure dominante de la littérature hongroise de la seconde moitié du xixe siècle,

Arany, père du « classicisme national », pratiqua à la fois le genre épique et le genre

lyrique. Fidèle à la tradition politique qui régnait dans les lettres hongroises, il

s'efforça de ne servir que la cause du patriotisme, écartant ses problèmes personnels ;

mais ceux-ci transparaissent malgré tout à travers ses poèmes épiques. Ambiguïté du

genre qui reflète une dualité permanente de l'esprit : un rationalisme impérieux y

contrôle avec vigilance une sensibilité vulnérable, mais l'ironie, dirigée souvent

contre le poète lui-même, équilibre la mélancolie de la désillusion. Arany essaya de

résoudre ses drames intérieurs en les projetant dans des scènes et des personnages

historiques et folkloriques. Son œuvre, d'inspiration populaire, mais d'élévation

classique, contribua à préparer spirituellement la lutte d'indépendance de 1848-1849

et à en garder vivant le souvenir contre toute force, positive ou négative, qui tendait

à l'effacer. Né d'une famille de hobereaux retombée à la condition paysanne,

Arany se considérait comme le « rejeton du peuple qui vit avec sa souche, pour elle,

par elle ». Après avoir longtemps cherché sa voie, il débuta dans la littérature en 1845

par un poème satirique, la Constitution perdue (Elveszett alkotmány).

Mais l'œuvre qui le promut poète national fut TOLDI (1847). Son intention de créer

une littérature « nationale paysanne », base d'un futur classicisme, rejoignait celle de

l'élite intellectuelle et lui valut l'amitié de Petőfi. Toldi, le personnage principal du

poème, est un héros légendaire, dans la lignée de Bertrand du Guesclin ; il met sa

force fabuleuse au service de Louis d'Anjou de Hongrie. Arany emprunta l'intrigue à

la chronique médiévale d'Ilosvai : la fureur du désespoir conduit au meurtre un

jeune noble rejeté dans la condition paysanne par la jalousie de son frère ; après une

longue pérégrination, il sauve l'honneur de la chevalerie hongroise dans un duel

avec un Tchèque jusqu'alors invincible, et obtient ainsi le pardon du roi. Mais Arany

donne une actualité à ce thème en suggérant une symbolique nouvelle : Toldi est le

fils du peuple qui, victime de sa propre naïveté, ne trouve dans le monde la place

qu'il mérite qu'après avoir triomp […]

L'atmosphère de l'époque de la résistance passive s'harmonise avec la nature

mélancolique d'Arany ; sa renommée toujours croissante l'arrache bientôt à la

solitude et le conduit jusqu'au fauteuil de secrétaire général de l'Académie hongroise.

Après l'échec de la révolution de 1848, pour fuir le présent, il se tourne vers le

romantisme du passé, et, sous l'influence de Byron, commence de nombreux poèmes

épiques sur des sujets médiévaux qu'il ne termine pas.

Mais ses chefs-d'œuvre de cette époque sont les ballades (« tragédies en forme de

chant », comme disait un de ses critiques), reposant également sur des thèmes

médiévaux rendus actuels par la protestation patriotique contre l'oppression

étrangère. En 1864, il publie La Mort de Buda (Buda halála

).

Après une dépression qui dura douze ans, il recommence à écrire en 1877 dans le

calme de l'île Marguerite. Il publie L'Amour de Toldi (Toldi szerelme, 1879). La jeune

génération se détourne de sa poésie qu'elle juge démodée, mais son art n'en atteint

pas moins son sommet dans les ballades du recueil Fleurs d'automne (Őszikék) où, de

l'obscurité des croyances populaires, jaillissent des images tourmentées.

Bernhardt Sarah (1844-1923)

Sarah Bernhardt, de son vrai nom Henriette Rosine Bernhard, naît le 22 octobre

1844 à Paris.

Elle entre au Conservatoire en 1860 où elle débuta à la Comédie-Française en 1862

mais elle n'y resta pas longtemps puis joua ailleurs de petits rôles et chanta

l'opérette.

Sa vie personnelle été assez remplie : à 20 ans, elle a une liaison avec un noble

belge du nom de Charles-Joseph-Eugene-Henri, Prince de Ligne avec

qui elle eut son seul enfant. Son fils Maurice Bernhardt deviendra écrivain.

Par la suite, elle connaît plusieurs amants, également artistes comme Gustave Doré

et Georges Clairin ou des acteurs tels que Mounet-Sully et Lou Tellegen.

Elle est engagée à l'Odéon où elle remporte ses premiers succès et retourna à la

Comédie-Française en 1872. Son triomphe dans “Phèdre” la fit nommer sociétaire

en 1875. 8 ans plus tard, elle quitta avec fracas le Théâtre Français et commença sa

vie de tournées et de créations à Paris.

Elle parcourut l'Europe, les 2 Amériques et de 1891 à 1893, les 4 parties du monde.

À Paris, elle joua à l'Ambigu, à la Porte Saint-Martin, à la Renaissance, enfin, en

1899 au Théâtre des Nations dont elle devint directrice et auquel elle donna son

nom.

En 1882, elle se marie à Londres avec un acteur d'origine grecque, Aristides

Damala, mais il est dépendant de la morphine et leur relation ne dure pas. Elle

reste cependant son épouse légitime jusqu'à sa mort en 1889 à l'âge de 34 ans.

En 1900, Edmond Rostand lui apporte “L'Aiglon” et le cinéma fait appel à ses

services. Elle paraît dans une courte scène extraite d' “Hamlet” (1900) qu'elle avait

joué sur scène. Pierre Magnier lui donne la réplique et Clément Maurice les filme.

Mais il faut attendre le brusque essor du film d'Art pour retrouver Sarah incarnant

“La Tosca” (1909) aux côtés de Lucien Guitry.

Le cinéma était muet et l'on n'entendait pas sa voix d'or. Pourtant celle que

Rostand avait célébrée comme “Reine de l'attitude et princesse du geste” aurait pu

faire une carrière à l'écran.

Elle réussit à s'imposer grâce à la publicité colossale qu'elle orchestrait et qui

alerta un producteur américain /origine hongrois/ nommé Zukor.

Adolphe Zukor apprit en 1912 que le réalisateur français Louis Mercanton se

proposait de tourner “Les Amours De La Reine Elisabeth” qu'Emile Moreau venait

de fournir à la tragédienne et qui s'était soldé par un cuisant échec.

Zukor entrevit une combinaison fructueuse : il lancee sur le marché américain un

film de long métrage en misant sur la célébrité mondiale de l'actrice. Il se fit

réserver les droits pour 40 000 dollars et avança une somme qui permit à

Mercanton de reprendre son projet.

La publicité fut massive et le film triompha au Lyceum Theatre de New York.

Zukor avec “Les Amours De La ReinE Elisabeth” qui durait 90 minutes gagna son

pari : l'oeuvre de Mercanton fut le premier film de Famous Lasky qui devait

rapidement se transformer en Paramount. Quant à la vedette, un critique écrivit à

son sujet : “Bien qu'avoir joué devant la caméra ne puisse rien ajouter à la gloire de

Mme Sarah Bernhardt, les générations futures lui en seront reconnaissantes”.

Pendant la Grande Guerre, Sarah devenue âgée est amputée d'une jambe.

Elle entre dans la légende. Signoret lui donnait une réplique muette et la

cathédrale de Reims servait de fond de décor.

À 79 ans, elle commença son dernier film pour éponger des dettes. Mercanton

avait groupé autour d'elle Mary Marquet, Lili Damita, Harry Baur et François

Fratellini. Sarah tournait dans son hôtel du boulevard Péreire mais ne put achever

le film.

Jeanne Brindeau, qui fut un temps l'égérie d'Anatole France raccorda de dos les

scènes qui restaient à terminer et “La Voyante” (1923) marqua la conclusion d'une

carrière magnifiée par le théâtre et s'arrêtant sur le cinéma.

Sarah Bernhardt décède d'un empoisonnement urémique le 26 mars 1923 à Paris.

Le gouvernement voulait lui faire des obsèques nationales, ce fut finalement la

ville de Paris qui assura l'ordonnance de ses funérailles qui eurent lieu en

présence d'une foule immense et bouleversée.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

65

65

66

66

67

67

68

68

69

69

70

70

71

71

72

72

73

73

74

74

75

75

76

76

77

77

78

78

79

79

80

80

81

81

82

82

83

83

1

/

83

100%