Consulter - Exton Consulting

FINANCIAL SERVICES

1er trimestre

33

numéro

2016

SANTÉ:

LE GRAND BOULEVERSEMENT !

EDITO

Le marché de la santé est en pleine transformation.

Après l’entrée en vigueur de l’ANI, la n des clauses de désignation et la réforme des contrats

responsables, c’est la généralisation du tiers payant en 2017, qui va modier tant les règles de

fonctionnement du marché que les règles de fonctionnement internes aux acteurs. Avec pour

eets principaux, la concentration du secteur de l’assurance, mais aussi la transformation de la

relation des banques avec les professionnels de santé.

Par ailleurs, la santé connectée ouvre le champ à de nouvelles opportunités en termes de

marketing, d’ores et de business model : c’est notamment l’occasion de développer des services

d’accompagnement innovants, dans une logique préventive et non plus seulement curative.

Nous avons choisi de consacrer ce numéro de notre lettre

Inside Financial Services

à ce secteur

en pleine mutation, à travers quatre articles, traitant respectivement de la transformation de

l’assurance santé, des impacts du tiers payant généralisé sur le monde bancaire, du développement

des réseaux de professionnels de santé et des perspectives ouvertes par l’expansion de l’e-santé.

Nous remercions très chaleureusement Christian Babusiaux, Président de l’Institut des

Données de Santé, Norbert Bontemps, Directeur Assurances des Particuliers de Groupama et

Guillaume Oreckin, Directeur Général Adjoint de Pacica, pour leurs éclairages sur ces sujets.

Bonne lecture

Les Associés

SOMMAIRE

3 5

LA TRANSFORMATION DU MARCHÉ

DE L’ASSURANCE SANTÉ

6 7

LA GÉNÉRALISATION DU TIERS PAYANT :

UNE NOUVELLE DONNE DANS LA

RELATION DES BANQUES AVEC LES

PROFESSIONNELS DE SANTÉ

10 11

LES RÉSEAUX DE SOINS : DES ACTEURS QUI

S’IMPOSENT FACE AUX PROFESSIONNELS

DE SANTÉ, AU BÉNÉFICE DES ASSUREURS

ET DES ASSURÉS

13 15

LA SANTÉ CONNECTÉE :

UNE TRANSFORMATION EN MARCHE !

Pour plus d’informations

contactinfo@extonconsulting.com

- 2 -

LA TRANSFORMATION

DU MARCHÉ DE

L’ASSURANCE SANTÉ

MANAGER

SENIOR

Florence

DAUBIN

Bertrand

LAUZERAL

ASSOCIÉ 3 5

La complémentaire santé est jugée trop coûteuse par

les consommateurs, par rapport au niveau de prise

en charge oert ; les pouvoirs publics remettent en

cause son fonctionnement, et les coûts qu’il génère.

Ainsi, le principe de l’assurance complémentaire

santé se trouve de plus en plus contesté.

Les quinze dernières années ont vu le coût de

l’assurance santé complémentaire s’envoler de près

de 100 %, pour couvrir les transferts du régime

obligatoire, une hausse de la scalisation, suivre les

progrès de la médecine et les exigences croissantes

des assurés devenus consommateurs pour certains

postes de dépense (ex. : optique).

Ainsi, le prix et le pouvoir d’achat ont constitué un

critère de segmentation fort des ores. Le marché

s’organise d’une part autour d’ores haut de gamme,

incluant de nombreux services et souvent collectives,

et d’autre part autour de couvertures beaucoup plus

restreintes, souvent individuelles.

Dans le même temps, la mise en place successive

de cadres juridiques spéciques à certains types

de bénéciaires ou de garanties a amplié un

mouvement de standardisation des ores, des

services et de leur contenu : loi Evin en 1989 pour

les anciens salariés, contrats Madelin pour les TNS

en 1994, contrats labellisés pour les fonctionnaires

depuis 2012, garanties standard de la CMU-C en 2000

puis appel d’ores ACS en 2015, label contrat solidaire

et responsable en 2004, refondu en 2015, et surtout

l’ANI, conjuguant un socle restrictif et un périmètre

d’application d’ampleur incomparable.

Les services associés aux garanties, autrefois

diérenciants, se sont banalisés, à l’image du tiers-

payant, des plates-formes de devis et des réseaux

de professionnels de santé et ne sont plus perçus

aujourd’hui comme une réelle valeur ajoutée.

- 2 - - 3 -

LES FRANÇAIS TROUVENT LEUR CONTRAT DE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ CHER

ET PRÈS D’UN SUR DEUX EN CONNAÎT MAL LE CONTENU

Les Français jugent le prix de leur complémentaire santé… Les Français et le contrat de leur complémentaire santé...

Contrat dicile

à comprendre Contrat

simple à

comprendre

Contenu du contrat

très mal ou pas du tout

connu

33%

15%

52%

Source : Etude Odoxa / Les Furets, octobre 2015.

3%

Raisonnable

Élevé

Excessif

Bon marché

47%

13%

37%

Cher

60%

Prix

correct

40 %

LA CONVERGENCE DES CADRES JURIDIQUES

ACCENTUE L’UNIFORMISATION DES MODÈLES

Le contexte réglementaire du secteur, très actif, connaît également un phénomène

d’uniformisation qui tend à gommer les particularités de certains modèles, notamment

mutualistes ou groupes de protection sociale, sur un marché historiquement marqué par

les identités fortes de ses acteurs.

Ainsi, l’uniformisation touche les instances de régulation (l’ACPR devenue tutelle commune à toutes

les familles d’assureurs) comme les règles prudentielles et les codes (directive Solvabilité II, transposée

dans le seul code des assurances), mais aussi la scalité ou les modes de gouvernance (règle des

« 4 yeux », compétence des administrateurs). Elle découle aussi de l’application du droit européen relatif

aux assurances, à la concurrence et l’intermédiation en assurance (IDD), et de la reconnaissance par le

conseil constitutionnel du caractère contractuel des dispositifs de protection sociale complémentaire.

La dernière réforme en date, la généralisation du tiers payant, engage peut-être la dernière

étape de la transformation du marché. Elle prévoit une application du dispositif de tiers payant

pour l’ensemble des assurés sociaux au 1er janvier 2017, avec une application eective et totale au

plus tard au 30 novembre 2017, sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie

obligatoire et sur celle couverte par leur organisme d’assurance maladie complémentaire.

Cette réforme est vue par certains acteurs de la santé comme l’amorce de la mise en place d’un guichet

payeur unique, étape vers l’unication des outils de gestion de la complémentaire santé qui réduira à

terme les acteurs à des opérateurs anonymes sans particularisme ni lien avec leurs assurés.

La mise en place du Tiers Payant Généralisé reste encore à préciser, mais une évolution de

l’assurance santé analogue à celle de la retraite ne semble alors plus si hypothétique, avec un

régime complémentaire devenant universel, arrimé au régime obligatoire, très normé et géré

industriellement par des acteurs quasi indiérenciés, associé par ailleurs au développement de

sur-complémentaires premium destinées à certaines catégories de consommateurs.

LA STANDARDISATION ET LA NORMALISATION DE

L’ASSURANCE SANTÉ COMPLÉMENTAIRE IMPACTENT

LES MODÈLES ÉCONOMIQUES DES OPÉRATEURS

La normalisation des ores et services malmène

in ne

tous les opérateurs du marché.

En eet elle concourt à réduire les marges techniques dans un contexte de concurrence

exacerbée sur des marchés très segmentés et de baisse mécanique des cotisations

collectées (particulièrement dans le cas de la santé collective et des eets socle - ANI, contrat

responsable, ACS).

La partition du marché en segments spéciques accroît les risques de déstabilisation technique liée à

la démutualisation (actifs / inactifs - notamment seniors pour l’ANI). Elle fragilise ainsi particulièrement

les acteurs mono activité, poussés à puiser dans leurs réserves. Le développement des sur-

complémentaires ne semble pas pouvoir compenser à terme ces tendances. Normalement moins

risquées techniquement, ces sur-complémentaires sont susceptibles de générer de l’anti sélection.

La succession d’évolutions réglementaires nécessite des aménagements fréquents

et importants des modèles de distribution et systèmes de gestion, avec un impact

important sur les coûts des acteurs. L’ANI a contraint les acteurs spécialisés en assurance de

personnes à transformer en un temps record leurs modèles de distribution : nécessité pour les

mutuelles d’accéder aux branches, et de disposer d’un réseau commercial capable d’exploiter

les recommandations en démarchant des ux très importants d’entreprises ; pour les acteurs

paritaires, enjeu de mobiliser de véritables réseaux de distribution et d’intégrer les coûts associés,

le modèle historiquement adapté à la négociation de branche devenant insusant face à la

suppression des clauses de désignation. Par ailleurs, assureurs traditionnels et bancassureurs,

dans le cadre de leur stratégie de positionnement sur le marché des Pros et TPE/PME, élargissent

leur ore à l’ensemble de la gamme de produits d’assurance (IARD et assurance de personnes) et

positionnent leurs réseaux commerciaux sur ce marché considéré comme un des rares espaces

de croissance restants.

Pour les seules trois dernières années, les fonctions opérationnelles et techniques ont été

sollicitées en continu pour s’adapter successivement et selon les cas à la gestion du collectif, de

l’ACS et des contrats responsables : projets informatiques importants, recours à des intérimaires,

formations intensives…

Les services « de base », tiers-payant et réseaux de soins, peuvent également représenter un

coût non négligeable, d’autant plus élevé pour les acteurs ne disposant pas d’une surface de

négociation susamment importante vis-à-vis des opérateurs de ces plates-formes… et d’autant

moins valorisable que ces services se sont généralisés.

La maîtrise des frais généraux est de plus en plus cruciale pour les opérateurs, an de nancer

l’eort de développement, supporter les contraintes sur les coûts de gestion (notamment pour

l’ACS) et anticiper l’eort à venir sur le niveau de redistribution vers les adhérents, suite logique à

l’obligation de publication des taux de frais de gestion. Or les acteurs de la santé sont, pour nombre

d’entre eux, contraints par des eectifs souvent importants notamment en gestion, des modèles

sociaux relativement favorables aux salariés et disposent souvent de marges de productivité

conséquentes. Face à eux, des courtiers gestionnaires plus agiles proposent des coûts de gestion

souvent inférieurs et les fragilisent.

- 4 - - 5 -

LA PRESSION ÉCONOMIQUE ET LA DISPARITION DES

SPÉCIFICITÉS POUSSENT AU RAPPROCHEMENT DES ACTEURS

QUELLES SONT ALORS LES OPTIONS

POUR LES ACTEURS DU MARCHÉ ?

Le paysage de l’assurance santé se transforme rapidement et profondément, avec la

réduction drastique du nombre d’acteurs.

Les eets conjugués des exigences prudentielles, du renversement de marché provoqué

par la généralisation de la complémentaire santé et de l’exigence de taille critique

toujours plus importante, requise tant en gestion des moyens qu’en distribution, ont

déjà nourri la spectaculaire accélération des rapprochements. Ce mouvement est soutenu

par le développement d’outils juridiques spéciques (SGAM, SGAPS, UMG…), qui élargissent les

opportunités de collaboration et donnent lieu à des alliances variées.

Les mutuelles du code de la mutualité sont particulièrement concernées : leur nombre a été divisé

par plus de 2 en 8 ans. Elles n’étaient plus que 250 entités actives en 2015, contre 483 en 2010(1).

Au-delà des alliances et fusions « classiques » entre mutuelles ou groupes de protection sociale,

on assiste à des rapprochements inter-familles (mutuelle - IP - assureur) avec les éventuelles

incompréhensions réciproques que cela provoque, notamment du point de vue de la gouvernance.

Deux voies de diérenciation, non exclusives, nous semblent se dessiner.

Le développement d’ores de services à forte valeur ajoutée, dans les domaines du

conseil, de l’accompagnement, de l’accès aux soins et de la prévention, semble la meilleure

alternative face aux modèles économiques contraints de la distribution et gestion d’ores

standardisées et normées. L’essor de la santé connectée constitue à ce titre un parfait tremplin

pour nourrir l’innovation dans le domaine des services : santé mobile,

quantied self…

servent

directement les démarches d’accompagnement et de prévention. Les professionnels des réseaux

de soins peuvent représenter des relais précieux dans la collecte ou l’analyse de ces données. Ces

services peuvent aussi être inscrits dans le cadre plus large d’ores globales, autour de l’habitation,

de la mobilité, des services de bien-être…

L’évolution vers un rôle d’opérateur d’usine de gestion constitue l’autre option. Les acteurs

choisissant cette voie devront s’inscrire dans une véritable logique industrielle, disposer de plates-

formes agiles, économiquement performantes, assurant de bons niveaux de qualité, largement

dématérialisées et connectées à l’ensemble des écosystèmes (assurance maladie obligatoire,

réseaux de soins…) et s’appuyer sur un modèle social adapté. Ils pourront bénécier des ux

d’activité de gestion déléguée par les acteurs désireux de se recentrer sur les métiers de l’ore et

de la distribution ou ne parvenant pas à atteindre les standards économiques exigés.

Si tous les acteurs ne seront pas en capacité de constituer des groupes

importants, innovants en termes d’ores et de distribution, avec un portefeuille

diversié et en maîtrise industrielle, leur capacité à se positionner sur ces métiers

nous semble déterminante, dans une logique de

make or buy

,en fonction de leurs

atouts et marchés.

La conclusion de partenariats

ad hoc

leur fournira l’opportunité de se doter des

solutions les plus performantes dans chacun des domaines.

(1) Source DREES - juin 2015. 453 mutuelles dont 203 totalement substituées au 31/12/2014 et 719 mutuelles dont 236

totalement substituées au 31/12/2010.

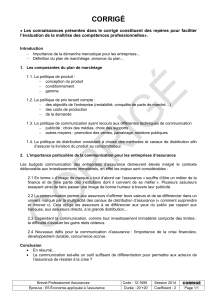

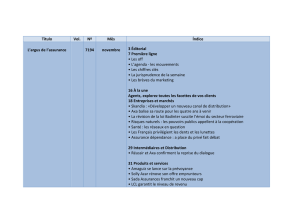

LA DIMINUTION DU NOMBRE D’ACTEURS SUR LE MARCHÉ

DE LA SANTÉ SE POURSUIT

Source : DREES – Juin 2015

Assureurs Mutuelles 45 IP/GPS

Évolution du nombre d’acteurs

de l’assurance santé en France

2007

1198

38

1069

91

847

34

2010

719

94

605 28

2013

481

96

573

26

2014

453

94

- 4 - - 5 -

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

1

/

16

100%