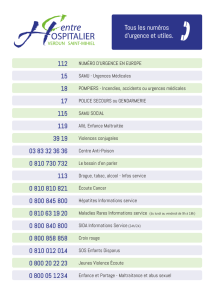

lire le cinquieme volet - GCS Sud de l`Yonne et Haut Nivernais

MARDI 11 DECEMBRE 2012 27

MOHAMED DYANI

Médecin régulateur

En quoiconsiste le rôle

du médecin régulateur?

La partie conseil est très

importante dans la régulation.

Celavadusimple avis pour

de la fièvre ou une douleur

jusqu’audéclenchement d’une

équipe médicale héliportée. À

chaque fois, nous devons poser

lesbonnes questions, pour

évaluerledegréd’urgence.

Quelles sont les difficultés

que vousrencontrez ?

La demande de chacunest

qu’on leur envoie une équipe

àdomicile. La difficulté, c’est

d’affiner lesbesoinspour

adapterles moyens. Il ya

beaucoup de pression de la

part des patients. Les gens

sont de plusenplus exigeants.

Comment parvenez-vous

àlameilleure réponse ?

L’interview téléphonique,c’est

comme un entonnoir. On ferme

lesyeux et on s’imaginesur

place. On demanded’abord

aux gensdeseprésenter.

Ensuite,ilfaut employer un

langage simple,pour avoir une

idée claire de la situation.

La première chose,c’est de

rassurer et de détendre le

patient. Parfois, le risque,c’est

de sous-évaluer la situation.

Il faut toujoursavoir un œil

neufsur le patient et faire un

examen pour ne pas passer à

côté de quelque chose. Nos

prises de décisions ne sont pas

innées. C’esttoujours un

raisonnement médical, c’est

comme un algorithme.

èè

3QUESTIONS À

Le Samu toujours sur le fil

REPORTAGES

Volet réalisé par

LaurenneJannot (textes)

et Florian Salesse (photos)

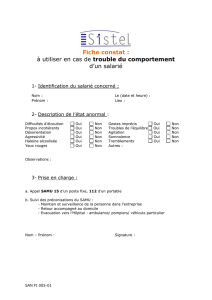

Ilyades moments cal

mes,d’autres moins ;une quin

zaine d’interventions en un

weekend, une pleine journée

sans un seul appel vital. «C’est

aléatoire»;«çadépend des

jours »;«iln’y apas de ten

dance », sont autant de constats

que partagent les membres de

l’équipe de régulation, au pre

mier étage du bâtiment du

Samu. Surplace,outreleméde

cin régulateur,ilyatoujours

deux assistants de régulation

médicale (ARM), parfois trois

selon les besoins,chargés d’éva

luer l’urgence des appels avant

de les transmettreauprofes

sionnel de santé. Tous sont rac

cordés aux autres par le biais

d’un système informatisé qui

enregistreaussi bien les don

nées relatives aux patients,aux

interventions,que les appels,

conservés pour vérification en

casdeplainte auprès de la di

rection. Un cas de plus en plus

fréquent d’après les profession

nels sur place.

Les ARM sont habitués aux ca

nulars,qu’ils ont appris àre

connaître, et aux appels pour

rien, ou pas grandchose :un

mal de ventrepassager,une

égratignure, ou l’avis du docteur

sur la prise d’un cachet pour la

tête.Ladernièremode,cesont

les adultes qui encadrent des

groupes d’enfants et qui doivent

désormais appeler le Samu

avant d’administrer un produit

àunmineur dont ils ont la

charge.

Il yaaussi les appels plus sé

rieux, souvent des accidents sur

la voie publique ou des arrêts

cardiaques,pour lesquels ils

sont habilités àlancer euxmê

mes l’intervention, sans même

attendrelavalidation par le pra

ticien hospitalier.Formés sur le

tas,les ARM sont le premier fil

treavant le médecin régulateur.

Dans la plupartdes cas,après

avoir échangé avec le docteur,

et si besoin est, l’appel revient

sur la ligne des ARM, qui sont

chargés de déclencher les se

cours (ambulance privée,pom

piers,hôpital de Sens où l’une

des antennes du CHA àJoigny,

Tonnerre, Avallon ou Clamecy),

toujours choisis en fonction de

leur proximité avec le lieu d’in

tervention. Le médecin régula

teur reste,lui, informé de la si

tuation tout au long de

l’intervention. ■

èè

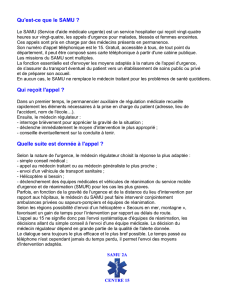

L’ARM. Il accueille, écouteetanalyse

chaque appel dansles plus brefs délais,et

localise le plus précisément possible l’adresse

de chaque intervention. Il procèdeàla

hiérarchisation des appels par un

interrogatoirebrefetprécis. Lors d’une

intervention, il s’assuredeladestination et de

la position de chaque intervenant,recueille

les bilans et prévient les structures d’accueil

àlademande du médecin régulateur.

Régulation

Le cinquième voletdenotre série

consacrée àl’hôpital d’Auxerre

s’intéresse au Samu. Centre né-

vralgique,lasalle de régulation

vit au rythme des sonneriesdu

téléphone. Tous les appelspassés

au 15 dans l’Yonne yaboutissent.

SECOURS. Lesagents de régulation envoient les équipes en fonction de leur proximitéavec le lieud’intervention.

Lorsqu’ils ne sont pas sur une in-

tervention, les secours restent

leurprincipal sujetdeconversa-

tion. Le rez-de-chaussée, havre

des ambulanciers, résonne des

nombreuses anecdotesqu’ils ont

àraconter.Toujours sur la brè-

che,ils doivent être prêts àpartir

dès que l’alarme retentit.

L’équipe est constituée de

quatorze ambulanciers,enca

drés par Laurent Privé. Quatre

d’entreeux sont mobilisés par

jour,par équipe de deux, en

deux fois douzeheures.Encas

de troisième départ, c’est le ca

drequi s’ycolle.Une entreprise

privée est chargée d’assurer

tous les transports intrahospi

taliers.

Les ambulanciers ont des obli

gations propres àleur fonction :

connaîtrelacartographie de

leur secteur,êtreaptes àcon

duiredans n’importe quelle

condition. Surneige,sur glace,

ils ont régulièrement des forma

tions spécifiques.Enplus du

permis B, ils doivent avoir obte

nu leur permis poids lourd, être

titulairedudiplôme d’État

d’ambulancier et de la Forma

tion d’adaptation àl’emploi

(FAE) ambulancierSmur.

Mais loin de n’êtretenus qu’au

transport, ils sont aussi la pre

mièremain des secours.Une

heuredevérification des équi

pements àchaque prise de pos

te,matin et soir ;uninventaire

complet une fois par mois,au

cours duquel les VRM sont vi

dés et nettoyés.Chaque mem

bredel’équipe est référent de

quelque chose :pharmacie,hy

giène,véhicules,cartographie,

gestes d’urgences,etc.Cesont

eux, aussi, qui préparent tous

les kits,d’urgences,deprélève

ments,etqui assurent le réas

sort. Ilsconnaissent par cœur

les codes couleurs.Mallette

rouge :circulatoire; mallette

bleue :ambulatoire;mallette

jaune :médicaments.Etencore,

en plus de ces valises,ils s’assu

rent que le double de chaque

produit est présent dans les ti

roirs,àl’arrièredes voitures.

Ilsn’ont pas de formation mé

dicale.Mais,minutie de la pré

paration oblige,cesont eux qui,

lors d’une intervention, passent

les produits.Eux aussi qui, une

fois utilisés,rangent les déchets

en toute sécurité. Ilsn’inter

viennent pas sur les patients,

mais ne ratent pas une miette

de leur prise en charge.Lelivre

d’or des secours,ensomme. ■

■WEB

Retrouvezles témoignages d’ambu-

lanciers du Samu sur

www.lyonne.fr

PRÉPARATION. Hors intervention, les ambulanciers ont diverses obligations.

Ambulanciers

Au rez-de-chaussée,l’équipe entreattente,préparation et célérité

Si le secours intervient sur le lieu de travail ou au domicile d’un

particulier,leSamu fait appel àunambulancier privé, àcondition que

le secours ne relève pas de l’urgencevitale. Dans ce cas,les pompiers

sont envoyés sur place,pour transporter le patient, secouru par une

équipe du Smur.Les pompiers peuvent aussi être envoyés “en carence”,

si aucune ambulance privéen’est disponible.

■Àchaque situation sonmodedetransport

Àcœur ouvert

28 MARDI 11 DECEMBRE 2012 MARDI 11 DECEMBRE 2012 29

À

90 km/h en ville,160 hors agglomé

ration, mieux vaut ne pas avoir l’es

tomac fragile.Une fois l’intervention

lancée,tout est une question de minutes.

Ce jourlà, il n’en faut pas une vingtaine

pour que le véhicule de secours rejoigne

unemaison de retraite chablisienne,de

puis le CHA. Sortie de l’hôpital, l’équipe

médicale n’aplus qu’un objectif :êtrele

plus rapidement possible sur les lieux. Et

peu importe pour l’ambulancier que les

sièges en cuir,àl’arrièreduvéhicule,

soient particulièrement glissants.Aux

passagers la responsabilité d’êtrebien at

tachés.

L’intervention

de secours est lancée

en trois àcinq minutes

Entreledéclenchement d’un secours

par le médecin régulateur et le départ, il

ne doit pas s’écouler plus de trois minu

tes en semaine,cinq le weekend. Un laps

de temps particulièrement réduit pen

dant lequel l’ambulancier doit préparer

l’itinéraire, embarquer àbordduvéhicule

et récupérer le reste de l’équipe,médecin

et infirmier,généralement occupés au

service des urgences.Silelieu où doivent

se rendreles secours est situé àplus de

20 km de l’hôpital, et si les conditions cli

matiques le permettent, le Samu envoie

l’hélicoptère. Avec le Samu de Dijon, celui

de l’Yonne est le seul de la région àdispo

ser d’un service de secours héliporté.

Qu’elles se déplacent par voie terrestre

ou aérienne,les équipes de premiers se

cours adoptent toutes la même philoso

phie,qui pourrait se résumer en une

phrase :prendreletemps de ne pas per

dredetemps.«Ilnefaut pas confondre

vitesse et précipitation », remarque Gla

dys FrançoisHaugrin, cadreduSamu.

Àchacun son rôle

Lorsqu’elle arriveprès du patient, Véro

niqueDrouin, médecin urgentiste,vérifie

tout :constantes,tension, rythme cardia

que,etc.Après les soins d’urgence si né

cessaire. Le reste de l’équipe connaît son

rôle sur le bout des doigts.Del’ambulan

cier qui sait par cœur le contenu de cha

que mallette et est capable de donner les

produits adaptés en fonction des requê

tes,àl’infirmier qui effectue les premiers

relevés et prodigue les premiers soins,

jusqu’à la décision finale du médecin.

«Jem’assureque le patient est stable et

que tout est OK avant de le transporter »,

explique Véronique Drouin. La pression

est donc rare en ambulance ou dans l’hé

lico.«Letransportdoit êtreunmoment

calme parce que tout doit êtregéré avant.

On prépareaumaximum tout ce dont on

peut avoir besoin pendant le trajet », ex

plique Arnaud,infirmier.D’autant que si

un problème survient, l’ambulance est

obligée de s’arrêter et l’hélico,desepo

ser.Mais le plus souvent, le travail de

l’équipe consiste essentiellement, àcet

instant, àmaintenir la stabilité du patient

et, au besoin, àlerassurer.

Au CHA, les services du Samu et des ur

gences sont couplés.Sibien que lors

qu’un médecin prend en charge un pa

tient, il le suit depuis les premiers secours

jusqu’à son admission dans un service,

après passage aux urgences.Excepté s’il

est appelé sur une nouvelle intervention.

C’est alors l’un des praticiens de perma

nence aux urgences qui récupèreledos

sier.Sans que ces transitions ne semblent

inquiéter aucun des membres de l’équi

pe,tous habitués àtravailler pour l’un et

l’autredes services.«Nous ne sommes

pas spécialistes partout, mais nous som

mes capables de stabiliser toutes les pa

thologies aiguës », rappelle le docteur

Ibrahim Taleb,duSamu. ■

Secours

Les équipesdesecourssont rôdées aux

soins d’urgence. Si ellessont bien conscien-

tesque chaque minute compte,elles pren-

nent le temps de faire au mieux.

URGENCE. Lessecours, une fois lancés,arrivent rapidement sur les lieux d’intervention.

Christian Sigonneau aobtenu son diplôme d’infirmier en

1983, et s’est spécialisédans l’urgence, il ya20ans.

■Pourquoi vous êtrespécialisédans la médecine d’urgence ?

Je suis passé par d’autres services,mais je me suis rendu

compte que j’étais plus àl’aise dans les gestes techniques,

alors que certains collègues les fuyaient. Plus tard, j’ai es

sayé de me sauver des urgences,jevoulais m’en aller.Peut

êtreque j’étais fatigué, ou blasé. Peutêtre… Sûrement

d’ailleurs !Mais je ne suis pas allé au bout de la démarche.

■Et le Smur ? C’était l’évolution logique de ma carrière.

C’était la même chose que ce que je faisais àl’hôpital,

mais àl’extérieur.Çamesortait de la routine.Jemesuis

spécialisé dans lessorties hélico.Onvaaudevant de ca

tastrophes.Dans la gravité, c’est l’échelon audessus.

■Comment définiriez-vous votrerôle ? C’estune aide para

médicale au service du médecin et du patient. Je ne me dis

pas que je vais sauver le monde,que je vais fairedubien

ou du mal, que les patients le méritent ou pas.Ils ont un

besoin, j’yréponds avec mon savoir et mes compétences.

“L’inconvénient,quand ça dure

longtemps, c’est qu’on s’attache”

■Qu’est-ce qui rend la tâche difficile ? Ce n’est pas désagréa

blederendreservice.Même si, des fois,onleregrette.Un

jour,onasecouruquelqu’un qui avait pris son véhicule

après avoir bu. Quelques mois plus tard, il atué quelqu’un

sur la route… Je crois qu’il ne faut pas trop avoir de senti

ments,même si notrechef nous dit de fairepreuvede

compassion. Elle araison, mais il ne faut pas aller jusqu’au

bout. La population abesoin d’entendrelavérité.

■Vosmeilleurs souvenirs ? J’aime bien lesnaissances.Onfait

partie de la fête.Etaussi le fait de participer au sauvetage

d’une personne.Onsedit :“J’ai été un maillon de cette

chaîne de survie.”

■Les pires?Il yades choses très très très très difficiles

(qu’il refuse de détailler,NDLR). En raison du contexte,des

faits,delalongueur de l’intervention. L’ inconvénient

quand ça durelongtemps,c’est qu’on s’attache ;par exem

ple quand on tient la main d’une personne qui est sous

une voiturependant cinq ou six heures.Des fois,çasepas

se bien, d’autres non… Desfois,onsait qu’ils vont mourir ;

des fois,ils le savent aussi.

■Il yadelafierté, de la prétention?De la fierté oui. Mais

avec le recul, je me rends compte que je ne suis pas indis

pensable.J’ai peutêtreeucette prétention au début. Mais

on finit par se rendrecompte qu’il yaeudumonde avant,

qu’il yenauraaprès.

■De la culpabilité ? On ne peut pas aller plus loin que nos

compétences.Onn’est pas Dieu, on est là pour réparer.On

ades limites.Jenefais pas de cauchemars.C’est le fardeau

de chaque infirmier qui commence.Cequi est nouveau est

beaucoup plus marquant. Mais je n’en fais plus.

■Au crépuscule de votrecarrière, comment la regardez-vous ?

La retraite,estce que j’en ai vraiment envie… Je ne sais

pas.Jecommence àvivreensociété. C’est un métier qui

prend beaucoup de place,onadumal àêtreaveclafa

mille et àsefairedes amis.Mais je suis content de l’avoir

fait. Je préparemaretraite doucement. J’enseigne les soins

d’urgence et je suis formateur hélico.Cequi compte désor

mais,c’est de transmettremon savoir. ■

CHRISTIAN SIGONNEAU. Infirmierurgentiste.

Témoignage

«Onn’estpas Dieu»

640

C’est, en euros, le prix de

la demi-heure d’intervention

avecunvéhicule de secours

terrestre.

34

En euros, c’est le prix de la

minutedevol en hélicolors

d’une intervention héliportée

du Samu.

■LESCOÛTS ■LES MOTS DE LA MÉDECINE D’URGENCE

Samu

Serviced’aide médicaleurgente,c’est

le service de régulationmédicaledes

urgences d’une régionsanitaire(ici, l’Yonne).

Il apporte l’assistancepré-hospitalière (dans

la rue,àdomicile,sur le lieu de travail, etc.)

aux victimes d’accidents ou d’affections

soudaines en état critique. Le médecin

régulateur gère les moyens et oriente les

patientsvers les services les plus adaptés à

leur cas.

Smur

Servicemobile d’urgence et de réanimation,

il s’agitd’un service hospitalier,qui possède

une ou plusieurs Unitémobile hospitalière

(UMH),destinées àdélivrer des soins intensifs

dans le cadredel’aide médicaleurgente,

hors de l’hôpital.

Il peut aussi effectuer destransports entre

hôpitaux lorsqu’un patient nécessite des

soinsouune surveillance intensive pendant

sontrajet.

VRM

Véhicule radio-médicalisé,c’est un véhicule

léger (voiture) qui transportel’équipe

médicale(médecin, infirmier et ambulancier)

et tout le matériel permettant des

interventions d’urgence. Il est en contact

avec la régulationmédicalepar

radiotéléphonie. L’envoi d’un VRMest

complémentaire àl’envoi d’une ambulance

ou d’un véhiculedesecours et d’assistance

aux victimes (VSAV).

Primaire/secondaire

S’agissant des sorties Smur,untransport

primaire est celuiqui découle d’une

interventiondirecte sur un lieu où un patient

nécessitedes soins d’urgence.

Un transport secondaire,ouinterhospitalier,

est le transport médicalisé d’un patient d’un

hôpital àunautre. Il intervient lorsque le

malade abesoin de soins ou d’explorations

spécialisés que ne peut faire l’hôpital

d’origine.

Àtoute vitesse,maissansprécipitation

Àcœur ouvert

INTERVENTION. Unefois la décision prise par le médecin régulateur d’aller secourir un patient, l’équipe n’aque quelques minutes pour se lancer.Silelieu d’intervention est àplus de 20 km de l’hôpital, le Samu peut opterpour l’hélicoptère.

30 MARDI 11 DECEMBRE 2012

1972

Naissance de Teddy,

le 13 février,àMarseille.

1994

Teddy Alcazarentre dans

l’armée,oùilsuit une

formation pour devenir

piloted’hélicoptère.

2010

Il quittel’armée,le

1

er juillet et devient pilote

chezInaer. Après

Bordeaux et Bayonne, il

partage son temps plein

entre Auxerre et Nice.

■BIO EXPRESS

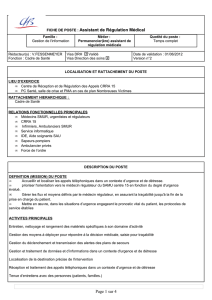

Teddy voleausecoursdes patients

S

ur le mur de son bu

reau, des cartes :au

10eou au 100e,dudé

partement et du pays,

crayonnées de toutes

parts,delongues lignes

représentants les couloirs

aériens.Des données bien

compliquées pour l’œil

novice en aéronautique.Et

bien éloignées de ce qui

fait traditionnellement le

décor des autres pièces du

Samu, plutôt composé de

directives sanitaires.

Teddy Alcazar,40ans,est

l’un des trois pilotes qui

assurent les transports en

hélicoptèrepour le comp

te du Samu. Il ne travaille

àAuxerrequ’àmitemps,

et effectue un autre50%

au Samu de Nice.AuCHA

par contre, il yatoujours

un pilote de permanence.

Teddy apassé

16 ans dans

l’armée

«Jereste cantonné à

mon rôle », remarquetil,

avant de l’expliquer en

peu de mots :«Mon bou

lot, c’est d’héliporter

l’équipe médicale sur le

lieu d’intervention le plus

rapidement possible et en

toute sécurité, puis de ra

mener le patient. »Rien

de plus,rien de moins.

Même s’il avoue qu’au dé

part, il yavait une certaine

frustration lorsqu’il ne

pouvait pas intervenir,en

général àcause du temps.

«Cesont les conditions de

volqui déterminent. Lors

que ce n’est pas possible,

je me dis qu’il vaut mieux

ça que de risquer la vie de

toute l’équipe.»

Ancien militaire, Teddy a

passé 16 ans dans l’armée,

avant de rejoindreInaer,

société prestatairedeser

vice en contrat avec l’hô

pital. Initialement, il n’a

pas de notion médicale.Il

lui afallu six mois avant

de se sentir pleinement

rodé àl’exercice.Ets’il dit

en plaisantant qu’il a

«troqué une combinaison

vertecontreune blan

che », il tient àconserver

une certaine distance avec

tout ce qui relèvedes pre

miers secours.

«Onrend service quand

il yabesoin de bras,mais

on doit se concentrer sur

la mission aéro. J’évite

d’aller me renseigner,no

tamment quand il s’agit

d’un AVP(accident sur la

voie publique) », explique

le pilote,qui refuse de voir

des horreurs de trop près.

«J’attends qu’on m’amène

le patient àl’hélico.La

plupartdutemps,jele

vois allongé et drapé.

J’évite de m’encombrer

d’images désagréables.

Nous n’avons pas de di

rectives,c’est propreà

chaque pilote.»

Il adéshumanisé la si

tuation ;dit de l’équipe

qu’elle aune «solide ar

mure»etdelamortque

«çaarriveetonlesait »;

lâche,sans médisance,

que les patients sont deve

nus comme des «colis »

pour ne pas devoir affron

ter de trop près l’aspect

souvent tragique de la si

tuation. Dont il est pour

tant bien conscient. «En

16 ans d’armée,laguerre,

je ne l’ai jamais vue.Etlà,

c’est la “guerre” tous les

jours », remarquetil.

«C’estlesymbole

de la médecine »

Sonrôle,toujours pré

sent mais un peu àl’écart,

le placedans une position

qu’iljuge parfois inconfor

table.«Onsait qu’on fait

partie d’un dispositif com

plet. Mais on se sent seul.

Et c’est un peu le cas.»

D’autant que lorsqu’il as

surelapermanence,c’est

pour sept jours complets,

du vendredi au jeudi. Loin

de sa femme et de ses

deux enfants,qui vivent

dans le sud de la France.

D’astreinte de 8à22heu

res, il dortàl’internat, au

milieu de jeunes prati

ciens qui ne parlent que

médecine.«Cen’est pas le

même monde… Ce n’est

pas facile.»

Mais le regarddupilote

s’éclaireànouveau lors

qu’il évoque l’importance

du Samu :«C’est le sym

bole de la médecine.S’ils

n’étaient pas là, une gros

se partie des patients

mourrait. »Etreconnaît :

«Jesuis assezfier de bos

ser dans une boutique

comme cellelà, j’ai l’im

pression d’êtreutile.»■

Pilote

Teddy Alcazar est pilote

d’hélicoptère. Pasformé

aux gestesd’urgence, il

évitedeseconfronterde

tropprès aux horreurs du

métieretseconcentre sur

sa mission :letransport.

TRANSPORT. Teddy Alcazar,ancien militaire, est d’astreinteauSamu d’Auxerreonzesemaines par an, l’équivalent d’un mi-temps.

MARDI 18 DÉCEMBRE

Volet n° 6. C’est aux urgences

quesepoursuivra le périple.

èè

RENDEZ-VOUS

Àcœur ouvert

1

/

3

100%