échographie et scanner

33-680-A-05

Techniques

de

guidage

et

de

ponctions

en

imagerie

interventionnelle

abdominale

(échographie

et

scanner)

P.

Balageas, T.

Carteret, H.

Caillez, N.

Frulio, C.

Salut, M.

Bouzgarrou, H.

Trillaud

La

radiologie

interventionnelle

occupe

une

place

grandissante

dans

la

médecine

moderne.

La

pathologie

abdominale,

très

variée,

offre

un

champ

d’applications

vaste

au

guidage

radiologique

qui

se

retrouve

tant

dans

le

domaine

diagnostique

avec

les

biopsies,

que

thérapeutique

avec

les

drainages,

infiltrations,

et

thermothérapies.

Les

différentes

modalités

d’imagerie,

avec

en

chef

de

file

l’échographie

et

le

scanner,

guident

le

radiologue

dans

des

gestes

«mini-invasifs

»

avec

une

précision

de

quelques

millimètres.

Le

radiologue

doit

connaître

les

avantages

et

limites

de

chacun

de

ses

moyens

d’imagerie

ainsi

que

des

matériels

de

ponction

à

disposition,

afin

de

choisir

le

plus

adapté

à

chaque

geste.

La

radioprotection

des

patients

et

du

personnel

médical

doit

être

une

considération

constante

dans

la

pratique

quotidienne.

Il

est

indispensable

de

connaître

les

bonnes

indications

et

les

contre-indications

de

chaque

procédure

pour

réaliser

les

actes

dans

de

bonnes

conditions

de

sécurité.

Les

progrès

technologiques

permettent

le

développement

de

nouvelles

stratégies

de

guidage

élargissant

encore

le

champ

des

possibilités.

Les

systèmes

de

navigation

en

temps

réel

sur

table

d’angiographie

à

partir

d’acquisitions

cone-beam

volu-

métriques

combinent

les

avantages

d’une

imagerie

scanner

avec

un

guidage

fluoroscopique

en

temps

réel.

L’imagerie

de

fusion

et

la

navigation

électromagnétique

facilitent

parfois

l’accès

à

des

cibles

invisibles

en

échographie

conventionnelle

ou

sur

un

scanner

sans

injection.

©

2014

Elsevier

Masson

SAS.

Tous

droits

réservés.

Mots-clés

:

Techniques

de

guidage

;

Guidage

échographique

;

Guidage

tomodensitométrique

;

Fusion

;

Navigation

électromagnétique

;

Biopsie

;

Radiofréquence

Plan

■Introduction

2

■Choix

de

la

modalité

de

guidage,

avantages

et

inconvénients

de

chaque

technique

2

Guidage

échographique

2

Guidage

scanographique

2

Guidage

multimodalité

2

■Préparation

du

geste

2

Information

du

patient

2

Prévention

des

complications

hémorragiques

3

Prévention

des

complications

infectieuses

3

Prévention

des

douleurs

3

■Règles

communes

de

réalisation

pratique

3

Positionnement

du

patient

3

Choix

de

la

voie

d’abord

4

Anesthésie

locale

4

Surveillance

4

■Matériel

de

ponction

4

Aiguilles

de

ponction

4

Système

coaxial

4

■Drainage

de

collection

5

Matériel

de

drainage

5

Techniques

de

drainage

5

■Guidage

échographique

6

Choix

du

matériel

et

de

la

technique

6

Réalisation

pratique

7

■Guidage

scanographique

9

Optimisation

des

réglages

9

Sécurisation

du

geste

par

les

techniques

de

dissection

10

Module

de

guidage

interventionnel

en

scanner

et

sur

capteur

plan

en

salle

d’angiographie

11

Applications

du

guidage

scanographique

au

foie

12

Biopsies

pancréatiques

13

Biopsies

et

drainage

de

masses

et

collections

pelviennes

14

■Imagerie

de

fusion

15

Principe

15

Fusion

d’image

et

navigation

électromagnétique

sous

guidage

échographique

15

Applications

de

la

fusion

d’images

en

guidage

échographique

16

Application

de

la

fusion

d’images

pour

un

guidage

sous

scanner

16

Guidage

électromagnétique

16

■Conclusion

18

EMC

-

Radiologie

et

imagerie

médicale

-

abdominale

-

digestive 1

Volume

9

>

n◦2

>

juin

2014

http://dx.doi.org/10.1016/S1879-8527(14)51571-7

© 2014 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 10/09/2014 par CENTRE HOSPITALIER VALENCIENNES - (25612)

33-680-A-05 Techniques

de

guidage

et

de

ponctions

en

imagerie

interventionnelle

abdominale

(échographie

et

scanner)

Introduction

Les

techniques

de

guidage

en

radiologie

interventionnelle

ont

permis

l’essor

d’une

activité

florissante

qui

trouve

sa

place

tant

au

niveau

d’une

prise

en

charge

diagnostique

que

thérapeutique.

Les

guidages

échographiques,

tomodensitométriques

(TDM),

fluoroscopiques,

et

en

imagerie

par

résonance

magnétique

(IRM)

ouvrent

la

porte

à

des

procédures

mini-invasives

parfois

com-

plexes

tout

en

conservant

un

maximum

de

sécurité

dans

l’acte

par

une

visualisation

précise

de

la

cible

à

atteindre,

du

chemin

jusqu’à

la

cible,

et

de

la

progression

de

l’aiguille

au

cours

du

geste.

Le

guidage

par

imagerie

voit

ses

indications

continuellement

s’accroître

dans

de

multiples

disciplines

médicochirurgicales.

La

nécessité

d’une

caractérisation

histologique,

de

typages

immuno-

histochimiques,

et

le

recours

de

plus

en

plus

fréquent

à

la

biologie

moléculaire

pour

la

mise

en

place

de

stratégie

thérapeutique

ont

rendu

quasi

systématique

la

pratique

des

ponctions–biopsies

per-

cutanées

en

pathologie

cancéreuse [1,

2].

Le

caractère

mini-invasif

des

procédures

de

drainage

de

collec-

tions

profondes

a

permis,

dans

ces

indications,

de

remplacer

une

part

considérable

des

procédures

chirurgicales.

Le

développement

des

traitements

par

thermothérapie

a

ouvert

une

place

de

choix

pour

les

procédures

de

guidage

percutané

en

oncologie.

Choix

de

la

modalité

de

guidage,

avantages

et

inconvénients

de

chaque

technique

Le

choix

de

la

modalité

de

guidage

est

souvent

multifactoriel,

dépendant

de

la

disponibilité

du

matériel,

de

la

technicité

du

geste,

des

habitudes

de

l’opérateur,

et

des

avantages

et

limites

propres

à

chaque

technique.

Il

est

indispensable

d’avoir

une

bonne

connaissance

des

moyens

aujourd’hui

disponibles

afin

de

choisir

le

plus

adapté

à

chaque

geste.

Le

guidage

par

IRM

n’est

pas

abordé

car

il

ne

trouve

à

l’heure

actuelle

que

peu

d’indications

en

pathologie

abdominale,

est

lar-

gement

limité

par

la

faible

disponibilité

des

machines

et

nécessite

un

matériel

spécifique

compatible

avec

les

champs

magnétiques.

Guidage

échographique

C’est

dans

les

années

1970

qu’ont

été

décrites

les

premières

ponctions

sous

contrôle

échographique.

Les

avantages

de

cette

modalité

expliquent

sa

large

utilisation

:

•

le

guidage

en

temps

réel

permet

une

visualisation

en

continu

du

matériel

pendant

sa

progression

vers

la

cible

;

•

la

possibilité

de

réaliser

des

coupes

dans

tous

les

plans

de

l’espace

notamment

dans

deux

plans

orthogonaux,

et

d’avoir

des

angles

d’approches

variés

est

très

utile

pour

choisir

la

voie

d’abord

la

plus

sûre

et

permettre

un

bon

repérage

dans

l’espace

;

•

c’est

un

examen

non

irradiant

à

utiliser

en

priorité

chez

les

femmes

enceintes

et

les

enfants

;

•l’échographie

offre

une

très

bonne

résolution

spatiale

des

plans

superficiels

;

•

l’utilisation

de

produit

de

contraste

permet

d’améliorer

la

visi-

bilité

des

cibles

;

•

sa

simplicité

d’utilisation

permet

de

raccourcir

les

temps

de

procédures

;

•

son

accessibilité

et

la

possibilité

de

déplacer

la

machine

d’échographie

permettent

de

réaliser

des

gestes

au

lit

du

patient,

au

bloc

opératoire,

en

salle

de

scanner

ou

sur

table

de

radiologie

avec

fluoroscopie

pour

coupler

cette

modalité

de

guidage

aux

rayons

X.

Les

échographes

portatifs

ont

maintenant

une

qualité

d’image

suffisante

pour

des

procédures

de

guidage

simple

;

•

l’absence

d’arceau

permet

une

très

bonne

accessibilité

au

patient

et

permet

également

de

réaliser

des

gestes

en

position

demi-assise

chez

les

patients

dyspnéiques

;

•

son

faible

coût

permet

une

large

utilisation

et

l’achat

de

machines

dédiées

aux

actes

interventionnels.

Ses

inconvénients

sont

les

suivants

:

•

une

accessibilité

limitée

aux

structures

profondes

par

atténua-

tion

du

faisceau

acoustique

;

•

une

détérioration

de

la

fenêtre

échographique

chez

les

patients

obèses,

avec

une

stéatose

hépatique

ou

en

cas

d’interpositions

osseuses,

aériques

digestives

ou

au

sein

d’une

collection

;

•

certaines

lésions

sont

isoéchogènes

au

parenchyme

adjacent

et

donc

mal

identifiables.

Guidage

scanographique

Les

indications

du

guidage

par

TDM

découlent

des

limites

de

l’échographie

:

•

la

TDM

offre

une

plus

grande

sécurité

pour

les

cibles

profondes

ou

en

cas

d’important

pannicule

adipeux

;

•

elle

va

permettre

un

repérage

plus

précis

des

structures

diges-

tives,

vasculaires

qui

ne

doivent

pas

être

lésées

;

•

elle

permet

un

accès

aisé

aux

poumons

et

aux

structures

osseuses.

Mais

le

guidage

scanner

présente

ses

propres

limites

:

•il

ne

permet

pas

de

suivi

en

temps

réel

lorsque

utilisé

en

mode

spiralé

ou

séquentiel.

Le

geste

est

plus

complexe

en

cas

de

cible

mobile

ce

qui

nécessite

une

participation

active

du

patient

notamment

par

la

réalisation

d’apnée

contrôlée

;

•

il

est

tributaire

des

possibilités

de

décubitus

du

patient

;

•

l’accessibilité

au

patient

est

limitée

par

la

taille

du

gantry

;

•

il

ne

peut

être

réalisé

que

dans

une

salle

de

radiologie

équipée

ce

qui

impose

la

mobilisation

de

patients

parfois

fragiles

;

•

le

repérage

des

cibles

qui

ne

sont

visibles

qu’après

injection

de

produit

de

contraste

est

délicat

dans

le

suivi

de

la

progression

de

l’aiguille

car

limité

par

le

nombre

d’injections

;

•

c’est

une

technique

irradiante [3,

4] qui

ne

doit

être

utilisée

qu’en

cas

d’impossibilité

d’un

guidage

par

échographie

pour

les

femmes

enceintes

et

les

enfants.

Guidage

multimodalité

Il

est

parfois

nécessaire

ou

judicieux

de

coupler

les

modalités

de

guidage

échographique,

TDM,

ou

fluoroscopique

afin

d’assurer

une

procédure

la

plus

sûre

possible.

L’association

courante

de

l’échographie

et

de

la

radioscopie

télé-

visée

résulte

de

leur

complémentarité

souvent

nécessaire

dans

les

actes

nécessitant

des

abords

précis,

l’opacification

de

cavités

ou

structures

anatomiques,

ou

la

mise

en

place

de

matériel

radio-

opaque

tel

que

des

endoprothèses

et

autres

drains.

Les

indications

sont

essentiellement

hépatobiliaires

et

urinaires

Les

techniques

de

fusion

multimodalités

et

guidage

électroma-

gnétique,

dernières

avancées

technologiques

dans

le

domaine,

semblent

être

une

très

bonne

solution

aux

limites

de

chaque

tech-

nique.

Les

avantages

du

guidage

en

temps

réel

échographique

peuvent

par

exemple

être

associés

à

la

résolution

en

contraste

d’un

scanner

injecté

ou

d’une

IRM.

Préparation

du

geste

L’optimisation

de

l’efficacité

et

de

la

sécurité

d’un

geste

sous

gui-

dage

radiologique

nécessite

au

préalable

une

bonne

préparation

de

la

procédure.

Information

du

patient

L’information

du

patient

et/ou

du

représentant

légal

est

une

obligation.

Le

recueil

d’un

consentement

écrit

est

fortement

recommandé.

La

consultation

d’information

se

fait

au

mieux

plu-

sieurs

jours

avant

le

geste

afin

de

laisser

au

patient

le

temps

de

réflexion

nécessaire

pour

accepter

ou

refuser

la

procédure.

Le

médecin

opérateur

va

pouvoir

expliquer

dans

un

discours

adapté

les

modalités

du

geste,

ses

objectifs

et

les

complications

poten-

tielles.

Cette

consultation

permet

de

préparer

le

geste

(choix

du

meilleur

mode

de

guidage,

recherche

de

contre-indications,

2EMC

-

Radiologie

et

imagerie

médicale

-

abdominale

-

digestive

© 2014 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 10/09/2014 par CENTRE HOSPITALIER VALENCIENNES - (25612)

Techniques

de

guidage

et

de

ponctions

en

imagerie

interventionnelle

abdominale

(échographie

et

scanner) 33-680-A-05

prescription

du

bilan

biologique

nécessaire,

et

information

des

précautions

préalables

au

geste).

Ce

qui

est

parfois

le

premier

contact

du

malade

avec

le

radiologue

interventionnel

va

per-

mettre

d’établir

une

relation

de

confiance

indispensable.

Cela

va

également

aider

à

diminuer

l’anxiété

du

patient.

Il

est

souvent

judicieux

de

réexpliquer

la

procédure

juste

avant

l’installation

du

patient

pour

obtenir

une

bonne

coopération

lors

des

procédures

sous

anesthésies

locales.

Prévention

des

complications

hémorragiques

Les

modalités

de

guidage

percutané

par

échographie

et

scan-

ner

donnent

accès

à

des

procédures

mini-invasives.

Cependant

les

risques

hémorragiques

restent

présents

et

doivent

toujours

être

évalués

en

pondérant

l’indication

du

geste

par

le

rapport

bénéfice–risque

hémorragique.

Ce

risque

est

évalué

avant

le

geste

par

l’analyse

de

l’hémostase

primaire,

secondaire,

et

de

la

fibrinolyse

avec

la

réalisation

de

tests

sanguins

comprenant

le

temps

de

Quick

ou

temps

de

thrombine

(TP),

le

temps

de

céphaline

activé

(TCA),

la

numération

plaquet-

taire.

Le

dosage

du

fibrinogène

et

le

calcul

du

temps

de

saignement

ne

sont

pas

systématiques

et

restent

controversés.

Les

contre-indications

classiques

d’une

procédure

de

ponction

percutanée

sont

un

TP

inférieur

à

50

%,

un

TCA

supérieur

à

deux

fois

le

témoin,

un

taux

de

plaquettes

inférieur

à

50

000/ml.

Ces

valeurs

sont

à

moduler

en

fonction

des

comorbidités

pouvant

majorer

le

risque

hémorragique

(cancer,

cirrhose,

insuffisance

rénale,

etc.)

et

du

type

de

geste

réalisé [5].

En

cas

de

traitement

anticoagulant

ou

antiagrégant

plaquet-

taire,

il

est

indispensable

d’évaluer

le

rapport

bénéfice–risque

de

leur

arrêt [6].

En

cas

de

biopsie

profonde,

les

traitements

antivitamines

K

doivent

être

arrêtés

trois

à

cinq

jours

avant,

avec

un

contrôle

de

l’International

Normalized

Ratio

(INR)

avant

le

geste.

Un

traite-

ment

par

héparine

non

fractionnée

par

voie

veineuse

doit

être

arrêté

quatre

à

six

heures

avant

le

geste,

12

heures

en

cas

de

voie

sous-cutanée,

et

24

heures

en

cas

d’héparine

de

bas

poids

molécu-

laire.

Les

antiagrégants

plaquettaires

préviennent

la

thrombose

arté-

rielle

;

10

%

des

plaquettes

se

renouvellent

tous

les

jours,

donc

il

faut

dix

jours

pour

retrouver

une

hémostase

normale.

Si

un

trai-

tement

par

aspirine

peut

être

interrompu,

un

délai

de

trois

à

cinq

jours

avant

le

geste

est

à

respecter.

Pour

certains

auteurs,

un

trai-

tement

par

aspirine

peut

être

maintenu

pour

les

actes

à

risque

hémorragique

faible

ou

modéré [7].

Pour

les

autres

antiagrégants,

notamment

le

clopidogrel,

un

délai

de

cinq

jours

est

recommandé.

Le

traitement

peut

être

repris

à

24

heures

du

geste

en

l’absence

de

complication [6].

La

gestion

du

risque

hémorragique

en

cas

de

stent

actif

est

plus

complexe,

et

doit

être

adaptée

au

geste

prévu,

aux

antécédents

cliniques

et

impose

un

avis

spécialisé

auprès

du

cardiologue

en

charge

du

patient.

Généralement,

en

cas

de

double

antiagrégation

plaquettaire,

un

traitement

sur

les

deux

peut

être

temporairement

interrompu.

Pour

certains

actes

tels

que

les

biopsies

d’organes

pleins,

il

est

judicieux

de

disposer,

en

cas

de

besoin,

de

matériel

d’embolisation

(gélatines

résorbables,

colles

hémostatiques,

etc.)

qui

peuvent

per-

mettre

de

contrôler

facilement

un

saignement

localisé.

Prévention

des

complications

infectieuses [8]

La

maîtrise

du

risque

infectieux

repose

sur

le

respect

des

pré-

cautions

standards

d’hygiène

et

d’entretien

des

appareillages

notamment

ceux

utilisés

pour

le

guidage.

Pour

limiter

les

risques

infectieux,

chaque

geste

invasif

doit

être

réalisé

dans

des

conditions

d’asepsie

chirurgicale.

Pour

un

geste

réalisé

en

salle

de

radiologie

interventionnelle,

le

patient

doit

au

préalable

faire

une

douche

antiseptique.

En

cas

d’hyperpilosité

de

la

zone

d’abord

percutané,

une

dépilation

au

moyen

d’une

tondeuse

avec

tête

à

usage

unique

précède

la

douche.

Sur

table,

les

différents

temps

de

désinfection

doivent

être

respectés

et

être

larges

autour

du

point

de

ponction

qui

est

placé

au

centre

d’un

champ

stérile

troué.

Un

premier

temps

de

détersion

est

réalisé

(Bétadine®Scrub,

Hibiscrub®)

suivi

d’un

rinc¸age,

d’un

séchage

puis

d’une

antisepsie

cutanée

alcoolique.

L’opérateur

fait

le

geste

avec

des

gants

stériles

après

un

lavage

chirurgical

des

mains.

La

sonde

d’échographie

est

habillée

de

fac¸on

stérile.

Le

contact

entre

la

sonde

et

la

protection

peut

être

fait

avec

un

gel

non

stérile.

Le

contact

entre

la

peau

du

patient

et

la

protection

est

fait

avec

un

gel

stérile

en

conditionnement

à

usage

unique

L’utilisation

d’antibiotique

en

prophylaxie

n’est

pas

sys-

tématique [9] et

les

indications

suivent

les

recommandations

de

la

Société

franc¸aise

d’anesthésie-réanimation

(SFAR)

avec

la

révision

en

2010

de

la

Conférence

de

consensus

de

1992

«Antibioprophylaxie

périopératoire

»(www.sfar.org/article/669/

antibioprophylaxie-en-chirurgie-et-medecineinterventionnelle-

patientsadultes-cc-2010).

On

réserve

l’antibioprophylaxie

aux

gestes

comportant

l’effraction

d’une

cavité

ou

d’un

organe

non

stérile,

en

ciblant

les

germes

habituellement

rencontrés

dans

la

cible.

L’antibiotique

est

administré

juste

avant

le

geste

et

pendant

la

durée

la

plus

courte

possible,

souvent

en

prise

unique.

Selon

les

recommandations

de

l’American

Heart

Association

de

2007,

l’administration

d’antibiotique

pour

prévenir

l’endocardite

n’est

pas

recommandée

pour

les

patients

qui

subissent

une

procé-

dure

sur

le

système

génito-urinaire

ou

le

tractus

digestif [10].

Selon

les

recommandations

de

2010,

les

seules

interventions

à

risque

de

bactériémie

pouvant

conduire

à

une

endocardite

sont

celles

de

la

sphère

dentaire.

Seuls

les

patients

avec

une

valve

prothétique,

un

matériel

prothétique

utilisé

pour

une

réparation

valvulaire,

un

antécédent

d’endocardite

infectieuse,

ou

une

car-

diopathie

congénitale

sont

candidats

à

une

antibioprophylaxie

pour

l’endocardite.

Pour

toutes

les

autres

interventions

(trac-

tus

respiratoire,

gastro-intestinal,

génito-urinaire,

dermatologique

ou

musculosquelettique),

l’antibioprophylaxie

n’est

pas

systéma-

tique.

Prévention

des

douleurs

De

nombreuses

procédures

peuvent

être

réalisées

sous

anesthé-

sie

locale

telles

que

les

biopsies

et

la

plupart

des

gestes

de

drainage.

L’anesthésie

générale

ou

la

neurosédation

profonde

sont

réservées

aux

procédures

plus

douloureuses

ou

justifiant

une

immobilité

parfaite

et

prolongée

(thermothérapies,

alcoolisation

hépatique,

drainage

biliaire,

embolisation

portale).

Pour

un

geste

donné,

les

douleurs

induites

pendant

et

au

décours

sont

le

plus

souvent

prévisibles.

Il

est

donc

judicieux

de

les

traiter

par

anticipation.

L’administration,

avant

la

procé-

dure,

d’antalgique

de

palier

I

ou

II

permet

un

contrôle

efficace

des

douleurs

par

une

action

très

précoce.

L’analgésie

multimodale,

en

associant

plusieurs

classes

d’antalgiques

dont

le

mode

d’action

intervient

à

différents

niveaux

des

voies

de

la

douleur,

permet

d’obtenir

une

antalgie

efficace

tout

en

évitant

les

effets

secondaires

et

surdosages.

Chez

les

patients

angoissés,

une

prémédication

par

anxioly-

tique

peut

s’avérer

utile.

Règles

communes

de

réalisation

pratique

Afin

de

réaliser

un

geste

dans

de

bonnes

conditions

de

confort

et

de

sécurité,

plusieurs

étapes

s’imposent

à

l’opérateur

quels

que

soient

la

cible

et

le

mode

de

guidage,

avant

même

la

mise

en

place

du

matériel

de

ponction.

Positionnement

du

patient

Pour

les

procédures

sous

anesthésie

locale,

le

patient

doit

être

placé

suffisamment

confortablement

pour

qu’il

puisse

maintenir

la

position

pendant

toute

la

durée

de

la

procédure.

Ce

position-

nement

doit

également

permettre

de

dégager

la

voie

d’abord

la

plus

sûre,

la

moins

contraignante

pour

le

confort

de

l’opérateur,

et

la

plus

stable

pour

le

matériel

afin

d’éviter

son

déplacement

inopportun

lié

à

son

poids.

En

cas

d’abord

hépatique

ou

rénal

sous

guidage

échogra-

phique,

le

décubitus

latéral,

voire

ventral

peut

fournir

une

EMC

-

Radiologie

et

imagerie

médicale

-

abdominale

-

digestive 3

© 2014 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 10/09/2014 par CENTRE HOSPITALIER VALENCIENNES - (25612)

33-680-A-05 Techniques

de

guidage

et

de

ponctions

en

imagerie

interventionnelle

abdominale

(échographie

et

scanner)

meilleure

fenêtre

échographique,

permettre

un

abord

plus

pos-

térieur,

ou

permettre

de

déplacer

des

structures

digestives.

Le

décubitus

latéral

modifie

la

profondeur

des

culs-de-sac

pleuraux,

ouvrant

le

cul-de-sac

du

côté

surélevé

et

fermant

le

cul-de-sac

le

plus

bas.

Cette

position

permet

d’accéder

à

des

lésions

sous-

diaphragmatiques

haut

situées

sans

créer

de

pneumothorax

en

passant

par

le

cul-de-sac

fermé [11].

Sous

guidage

scanographique,

le

positionnement

adéquat

du

patient

peut

permettre

au

matériel

de

ne

pas

dépasser

du

diamètre

du

gantry,

ce

qui

empêcherait

les

contrôles

pendant

le

geste.

Choix

de

la

voie

d’abord

Le

trajet

de

ponction

doit

être

le

plus

sûr

possible.

Il

est

intéressant

de

privilégier

la

graisse

et

d’éviter

les

muscles.

Les

connaissances

anatomiques

de

la

région

à

ponctionner

vont

per-

mettre

d’éviter

certaines

structures

nobles

telles

que

les

nerfs

(par

exemple,

le

nerf

sciatique

exposé

lors

du

drainage

d’une

collec-

tion

présacrée

par

voie

postérieure)

et

les

vaisseaux

(par

exemple

les

artères

épigastriques

inférieures

lors

d’un

abord

antérieur).

Les

structures

vasculaires

peuvent

être

repérées

grâce

au

Doppler

cou-

leur,

à

l’injection

de

produit

de

contraste

échographique,

ou

par

la

réalisation

d’un

scanner

avec

injection

de

produit

de

contraste

iodé.

En

cas

d’abord

hépatique,

il

est

indispensable

de

bien

repé-

rer

les

culs-de-sac

pulmonaires

dont

la

ponction

expose

au

risque

de

pneumothorax.

Sous

échographie,

ils

peuvent

être

repérés

au

cours

d’inspirations

profondes.

Il

est

souvent

préférable

d’aborder

une

lésion

par

son

grand

axe

afin

de

diminuer

le

risque

d’atteinte

de

structures

nobles

en

arrière

de

la

cible

et

pour

augmenter

la

quantité

de

tissu

lésionnel

biopsié

en

cas

de

petit

nodule.

Une

fois

le

point

d’entrée

cutané

choisi,

la

distance

entre

la

peau

et

la

limite

profonde

de

la

cible

doit

être

mesurée

pour

détermi-

ner

le

choix

du

matériel

et

connaître

la

distance

maximale

à

ne

pas

dépasser.

La

plupart

des

aiguilles

de

ponction

et

des

systèmes

coaxiaux

disposent

de

mécanismes

de

butée,

sous

forme

de

man-

chon

plastique

ou

métallique

permettant

d’adapter

la

longueur

maximale

qui

peut

être

utilisée.

Anesthésie

locale

Les

biopsies

et

drainages

sont

le

plus

souvent

réalisés

sous

anes-

thésie

locale.

L’injection

de

lidocaïne

à

0,5

ou

1

%

non

adrénalinée

se

fait

du

plan

cutané

au

plan

profond

en

suivant

le

trajet

prévu

de

ponc-

tion.

Ce

sont

essentiellement

les

plans

cutanés,

fascias

(péritoine)

et

capsulaires

qui

sont

les

plus

sensibles.

L’aiguille

d’anesthésie

ne

franchit

pas

la

capsule

hépatique

ou

rénale

;

10

à

20

ml

de

lido-

caïne

sont

le

plus

souvent

suffisants.

Il

peut

être

réalisé

un

mélange

de

l’anesthésique

local

avec

une

solution

de

bicarbonate

ce

qui

neutralise

le

pH

et

réduit

les

sensations

de

brûlure

à

l’injection.

Des

proportions

de

2

ml

de

bicarbonate

à

4,2

%

pour

10

ml

de

lidocaïne

sont

le

plus

souvent

proposées.

Ce

premier

temps

anesthésique

va

pouvoir

également

servir

à

réaliser

une

hydrodissection

des

plans

sur

le

trajet

de

ponction

en

cas

d’interposition

vasculaire

ou

digestive.

L’utilisation

d’un

mélange

équimolaire

de

protoxyde

d’azote

et

d’oxygène

est

largement

pratiquée

en

pédiatrie.

Il

associe

un

effet

antalgique

et

anxiolytique.

Il

est

également

très

utile

pour

des

procédures

courtes

chez

l’adulte,

en

association

avec

une

anes-

thésie

locale.

Son

efficacité

est

rapide

après

trois

à

cinq

minutes

d’inhalation

et

ses

effets

se

dissipent

en

quelques

minutes

au

retrait

du

masque.

Surveillance

Dans

les

suites

immédiates

d’un

geste

de

ponction–biopsie,

le

patient

va

rester

en

position

allongée,

et

l’opérateur

va

exercer

une

compression

douce

du

point

de

ponction

pendant

quelques

minutes

afin

de

diminuer

le

risque

hémorragique,

notamment

d’hématome

des

plans

superficiels.

En

cas

de

biopsie

hépatique,

un

contrôle

échographique

sur

table

dans

les

suites

immédiates

du

geste

est

conseillé

pour

permettre

de

rechercher

la

constitu-

tion

d’un

hématome

sous-capsulaire

ou

périhépatique

précoce.

Le

patient

reste

ensuite

allongé

pendant

un

temps

variable

de

quelques

heures

selon

la

procédure

(6

h

pour

une

biopsie

hépa-

tique).

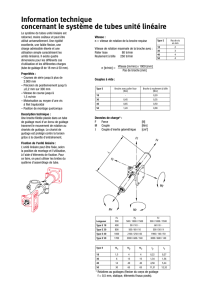

Matériel

de

ponction

(Fig.

1)

Aiguilles

de

ponction

Les

cytoponctions

ont

été

largement

utilisées

à

visée

diag-

nostique

pour

la

caractérisation

histologique

car

cela

permet

l’utilisation

d’aiguilles

à

aspiration

de

petit

calibre

de

20

à

22

gauges

(G).

Classiquement

l’aiguille

à

aspiration

est

position-

née

vers

le

centre

de

la

lésion,

et

une

aspiration

est

réalisée

manuellement.

Mais

la

quantité

de

matériel,

souvent

insuffisante

avec

cette

méthode,

notamment

pour

la

biologie

moléculaire,

justifie

dans

la

grande

majorité

des

cas

l’utilisation

d’aiguilles

à

guillotine

classiquement

placées

à

l’entrée

de

la

lésion.

Le

positionnement

est

choisi

pour

assurer

un

maximum

de

pré-

lèvement

au

sein

de

la

cible.

Le

positionnement

optimal

peut

être

également

déterminé

par

le

repérage

des

portions

les

plus

nécrotiques

afin

de

centrer

le

ciblage

vers

les

contingents

vivaces.

Ce

repérage

peut

être

réalisé

au

préalable

sur

les

imageries

de

coupes

disponibles

(TDM,

IRM,

tomographie

par

émission

de

posi-

tons

[TEP]-scan),

ou

au

cours

du

geste

avec

une

échographie

de

contraste.

Le

choix

de

l’aiguille

à

biopsie

repose

sur

trois

caractéristiques

:

•

son

diamètre

exprimé

en

gauges

déterminant

le

calibre

des

pré-

lèvements

;

il

est

classiquement

de

14

à

20

G

pour

les

systèmes

semi-automatiques

et

de

12

à

20

G

pour

les

systèmes

automa-

tiques.

Le

choix

du

calibre

est

déterminé

par

la

nature

de

la

cible,

la

nécessité

d’une

quantité

plus

ou

moins

importante

de

matériel,

et

le

risque

hémorragique.

Un

calibre

de

14

G

est

asso-

cié

à

un

risque

de

saignement

significativement

plus

important

qu’avec

une

aiguille

de

calibre

inférieur [12] ;

•

sa

longueur

est

choisie

en

fonction

de

la

profondeur

de

la

cible

;

•

la

longueur

de

son

débattement

allant

de

12

à

32

mm

est

choisie

en

fonction

de

la

taille

de

la

cible.

Il

existe

des

aiguilles

réglables

dans

leur

débattement

ce

qui

a

l’avantage

de

limiter

le

nombre

de

modèles

différents

nécessaire

en

réserve.

Les

aiguilles

automatiques

vont

se

déployer

et

réaliser

le

prélè-

vement

en

un

ou

deux

temps.

Elles

sont

utiles

pour

des

lésions

plus

dures

ou

des

ganglions

en

raison

de

leur

mobilité.

Les

aiguilles

semi-automatiques

vont

permettre

un

déploiement

contrôlé

avec

un

prélèvement

dans

un

second

temps.

Il

existe

un

intérêt

en

cas

de

nécessité

de

positionnement

très

précis

contrôlé

en

temps

réel

par

exemple

en

cas

de

vaisseau

à

proximité

ou

en

cas

de

nécessité

d’un

déploiement

limité.

Système

coaxial

La

grande

majorité

des

biopsies

est

réalisée

avec

un

système

de

coaxial.

Les

avantages

sont

nombreux

:

•

une

possibilité

de

prélèvements

multiples

avec

un

seul

abord

et

donc

une

augmentation

de

la

probabilité

de

prélèvements

contributifs,

un

raccourcissement

de

la

durée

de

la

procédure,

et

une

diminution

du

risque

hémorragique

;

•

une

limitation

du

risque

de

dissémination [13] ;

•

une

manipulation

plus

facile

du

fait

d’un

poids

moindre

que

les

aiguilles

à

biopsie

et

donc

moins

de

risque

de

déplacements

inopportuns

si

l’opérateur

doit

relâcher

son

maintien

du

maté-

riel

;

•

certains

coaxiaux

disposent

d’un

stylet

à

bout

mousse

qui

per-

met

de

se

déplacer

dans

les

tissus

mous

de

manière

moins

traumatique,

de

refouler

sans

léser

des

structures

vasculaires

ou

digestives [14] ;

•

la

possibilité

de

réaliser

une

embolisation

du

trajet

de

biopsie

après

le

retrait

de

l’aiguille

à

biopsie.

Les

inconvénients

sont

une

augmentation

modérée

du

diamètre

du

système

(+1

G)

et

un

surcoût

minime.

Le

choix

du

coaxial

est

déterminé

par

le

calibre

et

la

longueur

de

l’aiguille

à

biopsie

nécessaire.

4EMC

-

Radiologie

et

imagerie

médicale

-

abdominale

-

digestive

© 2014 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 10/09/2014 par CENTRE HOSPITALIER VALENCIENNES - (25612)

Techniques

de

guidage

et

de

ponctions

en

imagerie

interventionnelle

abdominale

(échographie

et

scanner) 33-680-A-05

ABC

DEF

5 cm

Figure

1.

Matériel

de

ponction.

A.

Aiguille

à

aspiration

comprenant

un

axe

creux

dont

le

calibre

varie

de

20

à

22

G

et

un

stylet

à

bout

pointu.

B.

Différents

modèles

d’aiguilles

à

guillotine.

C,

D.

Biopsie

d’un

ganglion

avec

une

aiguille

à

guillotine

semi-automatique

:

aiguille

fermée

(C)

et

ouverte

(D).

E.

Système

coaxial

comprenant

un

axe

porteur

creux,

un

stylet

à

bout

pointu

et

un

stylet

à

bout

mousse.

F.

Aiguille

à

biopsie

positionnée

dans

le

coaxial

correspondant.

L’aiguille

dépasse

du

coaxial

de

5

mm

avant

même

d’être

déployée.

En

pratique,

le

système

coaxial

est

positionné

de

telle

sorte

que

le

débattement

de

prélèvement

de

l’aiguille

à

biopsie

se

projette

au

niveau

de

la

cible.

En

cas

de

cible

volumineuse,

le

coaxial

peut

être

positionné

en

son

sein.

Si

la

taille

de

la

cible

est

inférieure

au

débattement

de

l’aiguille

à

biopsie,

le

coaxial

peut

être

positionné

en

périphérie

de

la

lésion

en

l’absence

de

structure

à

risque

en

arrière

de

la

cible

par

exemple

pour

une

adénopathie

entourée

de

graisse

sous-cutanée.

Dans

le

cas

contraire,

le

coaxial

est

posi-

tionné

de

telle

sorte

que

le

débattement

calculé

ne

franchisse

pas

la

cible

comme

par

exemple

dans

le

cas

d’un

nodule

rénal

central

situé

à

proximité

des

calices

et

pédicules

vasculaires.

Le

calcul

du

débattement

doit

toujours

intégrer

le

fait

que

l’aiguille

à

biopsie

va

dépasser

de

quelques

millimètres

de

son

coaxial

avant

même

qu’il

ne

soit

déployé.

Drainage

de

collection

Le

drainage

de

collection

est

devenu

pratique

courante

dans

l’activité

du

radiologue.

Il

peut

s’agir

d’un

abcès,

d’un

biliome,

d’un

kyste

compliqué

ou

compressif,

d’un

hématome

ancien

liquéfié.

L’approche

percutanée

permet

le

plus

souvent

d’éviter

ou

de

différer

une

chirurgie

plus

invasive,

permet

d’améliorer

rapide-

ment

les

symptômes

et

si

nécessaire

permet

d’obtenir

une

docu-

mentation

bactériologique

pour

une

antibiothérapie

adaptée.

Matériel

de

drainage

(Fig.

2)

Le

choix

du

drain

est

conditionné

par

le

type

de

la

collection

et

son

siège.

•

La

plupart

des

drains

sont

hydrophiles

ce

qui

permet

leur

pro-

gression

plus

facile

dans

les

tissus.

•

Le

calibre

allant

classiquement

de

6

à

22

F

est

déterminé

par

la

densité

du

liquide

à

drainer.

Des

drains

beaucoup

plus

volu-

mineux

jusqu’à

28

F

peuvent

être

utilisés

pour

les

coulées

de

nécrose

pancréatiques

très

épaisses.

•

Les

trous

à

l’extrémité

du

drain

sont

plus

ou

moins

larges

selon

les

fabricants

pour

des

drains

de

même

calibre

interne.

Plus

les

trous

sont

importants,

meilleure

est

l’efficacité

du

drainage.

•

Leur

extrémité

est

souvent

en

«

queue

de

cochon

»

parfois

asso-

ciée

à

un

système

de

blocage

par

un

fil

à

mettre

sous

tension.

Cela

permet

l’enroulement

du

drain

dans

la

collection

de

fac¸on

non

traumatique.

•

Les

drains

double

voie

permettent

un

lavage

avec

irrigation

en

continu

de

la

collection

mais

diminuent

le

calibre

efficace

de

drainage.

Techniques

de

drainage

Trois

techniques

peuvent

être

utilisées

pour

positionner

un

drain.

•

La

ponction

directe

est

la

plus

simple

et

la

plus

rapide.

Le

drain

est

monté

sur

un

rigidificateur

creux

et

une

aiguille

à

bout

pointu.

La

collection

est

abordée

directement,

l’aiguille

est

alors

retirée,

le

drain

est

avancé

sur

le

mandrin

maintenu

en

point

fixe

puis

entièrement

retiré.

Cette

technique

est

plus

trauma-

tique

en

cas

d’erreur

de

trajectoire

et

ne

permet

pas

de

dilatation

du

trajet

préalable.

•

La

ponction

directe

tutorisée,

moins

précise,

est

précédée

d’un

abord

de

la

collection

par

une

aiguille

fine

de

20

à

22

G

qui

servira

de

support

latéral

au

drain

monté

sur

rigidificateur

et

aiguille.

Cette

méthode

permet

de

corriger

la

trajectoire

avec

un

matériel

moins

traumatisant

avant

d’aborder

la

collection.

•

La

technique

de

Seldinger

(Fig.

3)

est

plus

sûre,

mais

plus

longue.

Elle

offre

la

possibilité

de

réaliser

des

dilatations

pro-

gressives

du

trajet

avant

la

mise

en

place

du

drain.

Elle

consiste

à

aborder

la

collection

avec

une

aiguille

creuse

montée

sur

un

mandrin

à

bout

pointu.

Un

guide

rigide,

avec

une

extrémité

en

J,

est

introduit

dans

l’aiguille

après

retrait

du

stylet

pointu

et

enroulé

largement

dans

la

collection.

L’aiguille

creuse

est

retirée

et

le

drain

est

monté

sur

le

guide

avec

un

rigidificateur

EMC

-

Radiologie

et

imagerie

médicale

-

abdominale

-

digestive 5

© 2014 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 10/09/2014 par CENTRE HOSPITALIER VALENCIENNES - (25612)

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

1

/

22

100%