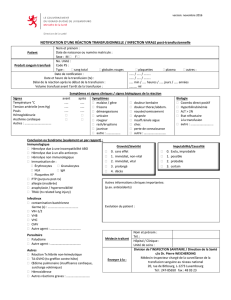

algorithme decisionnel de l`emploi des alternatives a la

Alternatives à la transfusion 245

ALGORITHME DECISIONNEL DE L’EMPLOI DES

ALTERNATIVES A LA TRANSFUSION SANGUINE

J-F. Baron, Département d’Anesthésie Réanimation, Hôpital Pitié-Salpétrière, 47-83

boulevard de l’Hôpital - 75013 Paris.

INTRODUCTION

Les pertes sanguines peropératoires lorsqu’elles sont élevées peuvent nécessiter la

transfusion de sang homologue. Pour minimiser la transfusion de sang homologue, des

techniques alternatives ont été développées, comme la transfusion autologue program-

mée, l’érythropoïétine, l’hémodilution aiguë normovolémique et la récupération

peropératoire et postopératoire. Chacune de ses techniques a sa place comme technique

d’économie de produits sanguins. Le problème est d’en définir les indications appropriées.

Aujourd’hui, on estime que les indications reposent sur la définition la plus précise

possible des besoins transfusionnels individuels. Ceci suppose d’estimer les pertes san-

guines prévisibles pour une intervention chirurgicale donnée et de définir pour un malade

donné les pertes sanguines qui peuvent être tolérées sans une transfusion sanguine. Les

techniques alternatives ne sont indiquées que lorsque les pertes prévisibles dépassent

les pertes tolérables sans transfusion. L’indication précise d’une technique par rapport

à une autre dépendra du délai avant l’intervention chirurgicale et de l’efficacité que

l’on peut attendre de la technique pour l’intervention chirurgicale envisagée.

1. PRESENTATION DE L’ALGORITHME DECISIONNEL

L’algorithme décisionnel nécessite la connaissance de certains paramètres : les per-

tes sanguines prévisibles déterminées pour chaque intervention chirurgicale et pour

chaque service. Généralement ces données sont obtenues par une analyse rétrospective

de dossiers cliniques en nombre suffisant pour constituer un échantillon représentatif

de la population opéré dans le centre considéré (6 à 12 mois d’activité). Les pertes

prévisibles exprimées en mL de globules rouges sont définies comme étant le 75e ou le

80e

percentile de la distribution des pertes sanguines periopératoires (jusqu’au 5e jour)

calculée selon la formule suivante [1] :

Pertes prévisibles (mL globules rouges) = Volume sanguin calculé x (Hématocrite

Préopératoire – Hématocrite Postopératoire à J5) + Volume transfusé

MAPAR 2001246

Le volume sanguin est égal à 60 mL.kg-1 et le volume transfusé est estimé en multi-

pliant le nombre de concentrés globulaires transfusés (autologues, homologues ou cell

saver) par 150 mL.

Un exemple de distribution des pertes sanguines chez 476 malades ayant subi une

intervention de chirurgie cardiaque est représenté sur la Figure 1. Les pertes sanguines

sont inférieures ou égales à 912 mL de globules rouges chez 75 % des malades. Pour

une intervention chirurgicale donnée dans un service donné, cette valeur est utilisée

dans l’algorithme décisionnel. Des valeurs ont été rapportées dans la littérature pour

différents types d’interventions chirurgicales notamment orthopédiques [1]. Cependant,

il est indispensable d’établir les valeurs correspondant à son propre service pour utili-

ser convenablement l’algorithme décisionnel.

Un deuxième paramètre fondamental pour l’utilisation de l’algorithme décisionnel

est les pertes sanguines tolérables sans transfusion. Cette valeur est obtenue par la for-

mule suivante :

Pertes tolérables (mL globules rouges) = Volume sanguin calculé x (Hématocrite

Préopératoire – Hématocrite du Seuil Transfusionnel)

L’hématocrite du seuil transfusionnel dépend de l’état du patient et notamment de

son terrain cardiovasculaire. Selon les recommandations de la conférence de consen-

sus, une transfusion est généralement nécessaire lorsque le taux d’hémoglobine est

inférieur à 7 g.dL-1 (hématocrite 21 %) et rarement utile lorsque le taux d’hémoglobine

est supérieur à 10 g.dL-1 (hématocrite 30 %). Il faut donc pour un patient donné connaî-

tre son hématocrite ou taux d’hémoglobine préopératoire et le seuil transfusionnel que

l’on va utilisé qui sera un hématocrite correspondant à un taux d’hémoglobine compris

entre 7 et 10 g.dL-1.

L’algorithme décisionnel repose sur la comparaison entre les pertes sanguines toléra-

bles et les pertes sanguines prévisibles. Quand les pertes tolérables sont supérieures aux

pertes prévisibles, aucune technique d’économie de produits sanguins n’est nécessaire.

Si les pertes prévisibles sont supérieures aux pertes sanguines tolérables, il est justifié de

prescrire une technique d’économie de produits sanguins. Celles-ci peuvent être clas-

640 mL 704 mL 912 mL 1148 mL

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

Pertes sanguines en mL de GR

25 50 75 90

Figure 1 : Distribution des pertes sanguines chez 476 malades de chirurgie cardiaque.

Le 75e percentile permet de définir les pertes sanguines prévisibles pour une interven-

tion chirurgicale donnée dans le service concerné.

Alternatives à la transfusion 247

sées en 2 catégories, celles diminuant les pertes sanguines et celles augmentant la masse

érythrocytaire préopératoire. Deux techniques, l’érythropoïétine et la transfusion auto-

logue différée permettent d’augmenter la masse érythrocytaire préopératoire en stimulant

l’érythropoïèse. Les autres techniques, hémodilution normovolémique, récupération pe-

ropératoire et postopératoire et fibrinolytiques minimisent les pertes sanguines.

Avant de revenir à l’utilisation pragmatique de l’algorithme, il est donc nécessaire

de discuter chacune de ces alternatives en termes d’efficacité et de sécurité. Nous ne

traiterons pas ici les antifibrinolytiques dont l’efficacité et la tolérance sont bien éta-

blies en chirurgie cardiaque et qui n’ont pas d’autres indications en dehors de quelques

cas particuliers (transplantation hépatique, chirurgie de l’aorte thoracique et thoraco-

abdominale et chirurgie des sepsis de prothèses orthopédiques ou vasculaires).

2. TRANSFUSION AUTOLOGUE DIFFEREE

Le principe de la transfusion autologue différée est bien connu ; il consiste, dans les

semaines précédant une intervention programmée à risque hémorragique, à prélever au

futur opéré son propre sang. Celui-ci est préparé et conservé soit sous forme de sang

total, soit le plus souvent fractionné en concentrés globulaires et en plasma frais congelé

.

La transfusion autologue différée nécessite une collaboration étroite en anesthésistes,

chirurgiens et hémobiologistes. Le patient doit être clairement informé de la méthode,

de ses avantages, contraintes, risques et limites, notamment de la possibilité éventuelle

de devoir recourir à du sang homologue. Le risque de transmission d’affections virales

est supprimé et l’allo-immunisation est évitée. Les prélèvements itératifs de sang vont

entraîner une stimulation de l’érythropoïèse permettant une réparation plus rapide de

l’anémie postopératoire à condition toutefois que les réserves de fer soient suffisantes.

Un apport systématique de fer est indispensable tout au long du protocole de prélève-

ment et sera poursuivi après l’intervention [2]. Cependant, l’augmentation de

l’érythropoïétine peut être insuffisante pour mener à bien les prélèvements prévus [3].

Dans ces situations l’injection d’érythropoïétine recombinante peut permettre d’éten-

dre les possibilités de prélèvements chez certains patients ou éventuellement d’en

augmenter le nombre [4]. L’indication de la transfusion autologue différée dépend de la

nature de l’acte chirurgical et de l’état du patient. Elle est justifiée pour les interven-

tions programmées à risque hémorragique connu et dont l’importance du saignement

(supérieur à 1 000 mL) est susceptible d’être couvert par les prélèvements [5]. Le délai

nécessaire aux prélèvements doit être suffisant avant l’intervention (3 à 6 semaines).

L’âge n’est pas en soi un critère d’exclusion pour la transfusion autologue diffé-

rée [6]. La chirurgie prothétique de la hanche ou du genou, et la chirurgie cardiaque et

vasculaire, qui représentent les indications principales de la transfusion autologue

différée s’adressent souvent à des patients âgés [7]. Pour les patients très âgés (> 75 ans),

les contraintes liées aux déplacements paraissent supérieurs aux bénéfices que l’on

peut attendre. Les pathologies cardiovasculaires ne sont pas a priori des critères

d’exclusion [8]. Plusieurs études ont démontré la possibilité de réaliser une transfusion

autologue différée en chirurgie cardiaque [9] et en chirurgie vasculaire [10]. Cepen-

dant des précautions particulières de prélèvements avec un remplissage associé sont

généralement nécessaires [11]. Certaines pathologies cardiaques sévères ou instables

doivent être considérées comme des contre-indications en raison des risques évidents

liés à la gravité de l’affection (angor instable, sténose du tronc coronaire ou tritroncu-

laire, rétrécissement aortique serré, insuffisance cardiaque, hypertension artérielle sévère

non équilibrée).

MAPAR 2001248

Les pathologies néoplasiques ne sont pas un critère d’exclusion de la transfusion

autologue différée. Celles-ci pourraient en effet avoir des avantages par rapport à la

transfusion homologue en terme de moindre immunodépression [12]. Cependant, ces

états néoplasiques peuvent constituer des limites de faisabilité en raison d’une anémie

liée à la maladie ou à son traitement (chimiothérapie) mais aussi en raison de l’urgence

de l’intervention pour une affection maligne évolutive et qui limite d’autant les délais

permettant de réaliser le programme [13]. Un état infectieux patent ou latent (infection

dentaire, urinaire, digestive, une diarrhée) est une contre-indication formelle au prélè-

vement. Le risque de bactériémie est en effet majeur pouvant conduire à des accidents

bactériens extrêmement sévères et potentiellement mortels. Une enquête récente

d’hémovigilance et une observation d’infection à Yersinia enterocolitica illustrent par-

faitement ce risque [14]. L’anémie est dans l’état actuel des choses une contre-

indication relative. Les patients ne peuvent être en effet admis dans un protocole de

transfusion autologue différée que si leur taux d’hémoglobine est supérieur à 11 g.dL-1.

En pratique, un taux d’hémoglobine supérieur à 13 g.dL-1 est presque toujours néces-

saire pour réaliser le programme souhaité. Pour les patients «limites» une adaptation

des prélèvements, un traitement martial et l’injection d’érythropoïétine peuvent être

des solutions permettant de réaliser le protocole [15].

La présence de marqueurs viraux chez le donneur constitue à ce jour une contre-

indication légale au prélèvement. La législation oblige en effet à ce que tous les dons

soient testés au même titre que les dons homologues. Ces dispositions sont justifiées

par des risques individuels et collectifs. D’autres pathologies sont considérées comme

des contre-indications : accidents vasculaires cérébraux, antécédents d’épilepsie,

insuffisance rénale chronique (anémie), insuffisance hépatique sévère, insuffisance

respiratoire chronique avec hypoxémie. Certaines anomalies congénitales du globule

rouge,

de l’hémoglobine, ou des déficits enzymatiques contre-indiquent les prélève-

ments en raison le plus souvent d’une anémie, mais aussi à cause des difficultés que peut

poser la conservation de ce sang. Enfin, il faut évoquer certaines limites et contraintes

liées à l’organisation de la transfusion autologue différée. En fait, ce sont surtout des

limites logistiques liées à l’éloignement des centres de prélèvements, au temps et au

coût des transports vers ces centres, qui doivent être prises en considération.

L’érythrocytaphérèse est une technique qui doit désormais être rapprochée de la

transfusion autologue différée depuis que les concentrés globulaires prélevés par cette

technique peuvent être conservés 42 jours. Cette technique présente trois avantages

principaux : l’organisation est plus simple, la stimulation de l’érythropoïétine plus

intense et le plasma généralement inutile n’est pas prélevé. Réalisée à distance de l’in-

tervention, elle est mise en œuvre au sein de l’établissement de transfusion sanguine et

relève de sa compétence et de sa responsabilité [16].

Elle consiste, en utilisant un système d’aphérèse à prélever du sang au patient jus-

qu’à obtenir un hématocrite de 32 %, à séparer et conserver les globules rouges et à

réinjecter le plasma et la couche leucoplaquettaire. La normovolémie est maintenue par

l’administration simultanée d’un soluté de remplissage en quantité égale à la quantité

de globules prélevée. Au cours de la même séance, 2 ou 3 cycles permettent de re-

cueillir une quantité de globules rouges équivalente à celle disponible après 2 ou

3 prélèvements de transfusion autologue différée. Elle présente l’avantage de ne néces-

siter qu’un seul déplacement du patient à l’établissement de transfusion sanguine et

donc diminue les inconvénients et les frais. Actuellement, les délais de conservation de

ces produits sont de 42 jours. Réalisée à distance elle permettrait de bénéficier de l’aug-

mentation de l’érythropoïèse et d’un taux d’hémoglobine plus élevé en début

d’intervention.

Alternatives à la transfusion 249

Lorsque les indications en sont parfaitement posées, tant en ce qui concerne le type

de chirurgie, l’état des patients et les besoins réels, la transfusion autologue différée a

largement montré son efficacité en chirurgie orthopédique et en chirurgie cardio-

vasculaire en termes d’économie de produits sanguins homologues [17]. Une enquête

nationale rapporte désormais une bonne appréciation des besoins et des indications qui

limitent le gaspillage. Mais elle décrit aussi malheureusement cinq erreurs d’attribution

du sang (soit 1/20 000). Le niveau de sécurité élevé des produits sanguins homologues

et la persistance de risques immunologiques et infectieux avec la trans-fusion autolo-

gue différée font poser aujourd’hui la question sur le bien-fondé de cette technique

dans les alternatives à la transfusion homologue [18].

3. ERYTHROPOIETINE

L’érythropoïétine a été enregistrée initialement pour une utilisation combinée avec

la transfusion autologue différée puis pour une administration péri-opératoire chez le

patient modérément anémique en chirurgie orthopédique [19].

Bien que la stimulation de l’érythropoïèse au cours de la transfusion autologue

différée ne soit pas toujours adéquate, l’utilisation de l’érythropoïétine n’est utile que

chez les patients anémiques ayant des besoins transfusionnels élevés. Chez ces malades,

une étude multicentrique européenne a démontré que l’érythropoïétine combinée à la

tr

ansfusion autologue différée (600 u.kg-1 IV 2 fois par semaine pendant 3 semaines)

pouvait diminuer significativement la transfusion homologue par rapport à un groupe

placebo [20]. Dans cette indication il semble fondamental d’apporter du fer intra-

veineux et oral pour faciliter l’érythropoïèse [21, 22]. Ce traitement martial permet

généralement de diminuer les doses d’érythropoïétine (300 u.kg-1 à chaque injection).

En dehors de la transfusion autologue programmée, l’érythropoïétine a également

démontré son efficacité lorsqu’elle est utilisée dans la période péri-opératoire.

Plusieurs études ont ainsi mis en évidence que son administration (300 u.kg-1.j-1

pendant 10 jours préopératoires et 4 jours postopératoires) diminue significativement

l’exposition à la transfusion homologue par rapport au groupe placebo [23-25]. Un

autre travail a démontré que 4 injections à la dose de 600 u.kg-1 effectuées à J-21, J-14,

J-7 et J0 permettaient d’obtenir les mêmes résultats en ayant l’avantage de réduire de

pratiquement 50 % la dose d’érythropoïétine et donc le coût dans la même propor-

tion [26]. Ce schéma thérapeutique est très comparable à la transfusion autologue différée

et une étude ayant comparé les 2 techniques a montré une efficacité équivalente de

l’érythropoïétine de la transfusion autologue différée avec toutefois une tendance nette

mais non significative en faveur de l’érythropoïétine [27]. La tolérance de l’érythro-

poïétine dans ce contexte est aussi bien établie. Notamment la fréquence des thromboses

artérielles et veineuses n’est pas plus fréquente que dans le groupe placebo [28].

En Europe, l’indication de l’érythropoïétine est limitée à la chirurgie orthopédique chez

les patients ayant une anémie modérée (hémoglobine comprise entre 10 et 13 g.dL

-1

).

Toute pathologie cardiaque ou vasculaire sévère demeure une contre-indication à

l’usage de l’érythropoïétine. Dans cette indication, il semble également que l’apport de

fer soit essentiel. En revanche, contrairement à l’indication de l’érythropoïétine combi-

née à la transfusion autologue différée, il ne semble pas que l’apport de fer intraveineux

soit indispensable et que le fer oral permet de satisfaire les besoins de l’érythropoïèse.

Aujourd’hui l’efficacité et la tolérance de l’érythropoïétine sont clairement établies, le

réel problème reste le rapport coût/bénéfice de cette technique qui en limite sérieuse-

ment la vulgarisation.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

1

/

12

100%