Victor Hugo, chef de file du mouvement romantique français, écrit

1

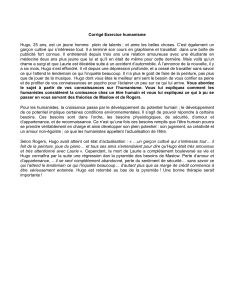

Ci-dessous un corrigé complet du commentaire.

Quelques remarques sur l’exercice :

- Evitez de construire des axes de lecture qui ne rendent compte que d’une partie du texte,

même si cela est parfois tentant. Ici, on pouvait se laisser tenter par un commentaire en deux

parties : 1) l’époque classique 2) la révolution romantique – mais c’était maladroit car aucune

partie ne décrivait alors le texte entier, et l’on confondait le plan du texte et celui du

commentaire. Si vous devez couper ainsi le texte, faites-le dans les sous-parties seulement, et

cherchez des idées de parties valables autant que possible pour l’ensemble du texte.

- Evitez de dissocier la forme du sens : pas de partie ni de sous-partie se réduisant à un

catalogue de remarques sur la forme. Il faut bien sûr faire de telles remarques, mais en reliant

toujours la forme au fond, c’est-à-dire en interprétant les phénomènes observés, en en tirant du

sens.

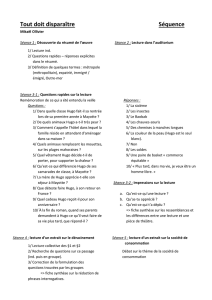

- Respectez à la lettre la méthode que j’ai donnée pour l’introduction. Une introduction

incomplète vous prive déjà de la possibilité d’une bonne note, et vous condamne à une note

basse ou moyenne. Proscrivez en introduction comme ailleurs, les phrases sans verbe et le style

télégraphique : rédigez au maximum.

- Annoncez clairement l’idée générale de chaque partie (en début de partie) et l’idée de chaque

sous-partie (en début de paragraphe), et vérifiez que tous vos arguments sont bien raccordés à

ces idées. Dans le corrigé, je mets en bleu l’annonce de l’idée générale de chaque partie et en

vert l’annonce de l’idée de chaque sous-partie.

- respectez la présentation : les titres doivent être tous soulignés, l’introduction ne constituer

qu’un seul paragraphe d’un seul bloc ; vos sous-parties doivent débuter par un alinéa, et vous

devez sauter une ligne au moins entre chaque partie. Vous avez le choix pour les phrases de

transition : vous pouvez les isoler entre les 2 parties, ou les rattacher à la fin de l’une ou au

début de l’autre.

Epargnez-moi de plus le petit jeu infantile des rajouts dans les marges ou en fin de copie, que

votre correcteur au bac n’appréciera certainement pas.

Proscrivez le blanc correcteur, qui est sale et ne permet plus d’écrire au correcteur. Barrez

proprement ou à la rigueur utilisez un effaceur.

2

- Attention à l’insertion des citations : la phrase dans laquelle elles s’insèrent doit rester

grammaticalement correcte, et la citation doit être coupée intelligiblement. Ici par exemple il est

absurde de couper «

je déclarai les mots

», il faut évidemment citer «

je déclarai les mots égaux,

libres, majeurs

». Chacune de vos phrases doit être parfaitement intelligible. Arrangez-vous

également pour citer exactement le texte, certains citent des énoncés qui ne figurent tout

simplement pas dans le texte. Les fautes d’orthographe dans les citations sont particulièrement

honteuses, puisque le modèle vous est donné et qu’il s’agit seulement de recopier comme il faut.

Enfin, les citations sont importantes : elles se mettent entre guillemets et non entre parenthèses.

- En poésie on ne parle pas de lignes mais de vers.

3

Introduction :

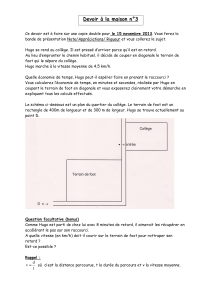

Victor Hugo, chef de file du mouvement romantique français, écrit les Contemplations en 1856.

L’un des poèmes de ce recueil, Réponse à un acte d’accusation, est l’occasion pour lui de revenir

sur les évolutions qu’il a apportées en littérature, et dont ses adversaires lui font grief. L’extrait

étudié illustre la révolution romantique menée en littérature par Hugo : dans une première

partie satirique, il critique la séparation des genres propre à la littérature classique l. 1-19,

avant de mettre en avant, dans un registre épique, la révolution romantique qu’il mena pour

briser ces règles trop strictes l. 20-fin. Nous montrerons comment Hugo insiste sur la

modernité du romantisme en assimilant le classicisme à l’Ancien régime et la révolution

romantique à celle de 1789. Nous verrons que l’opposition littéraire du classicisme et du

romantisme (1ère partie) devient par métaphore une opposition historique et politique (2ème

partie), qui permet à Hugo de tourner en dérision la tradition pour proposer et illustrer une

nouvelle manière d’écrire (3ème partie).

I] Le décloisonnement des genres

C’est à la séparation stricte des genres littéraires (et par conséquent des mots) propre au

classicisme que s’en prend Hugo dans cet extrait.

L’âge classique, décrit des vers 1 à 19, est en effet caractérisé par la séparation très nette des

genres nobles tels que la tragédie, et des genres bas, comme la comédie. Chacun de ces genres a

son propre vocabulaire, les mots sont inégaux et restent «

parqués en castes

». Les antithèses

opposent la vulgarité des uns et la noblesse des autres : «

les uns, nobles

» vers 2, «

les autres, tas

de gueux

» vers 5. Les premiers sont employés dans la tragédie, illustrée par les personnages

suivants : «

les Phèdres, les Jocastes, / les Méropes

». Les autres issus des «

patois

» ou de

«

l’argot

» sont «

dévoués à tous les genres bas

», à savoir «

la prose et la farce

». Ils sont marqués

du «

F

» (familier) par le grammairien classique Vaugelas. Cette antithèse permet d’opposer

ensuite les auteurs de tragédies comme «

Racine

» (auteur de Phèdre), «

Corneille

» ou

«

Voltaire

» (auteur de Mérope), aux auteurs comiques comme «

Molière

». Les premiers

méprisent le lexique familier : «

Racine regardait ces marauds de travers

», et s’indignent quand

un auteur tragique emploie ce vocabulaire : «

Et Voltaire criait : Corneille s’encanaille !

». Il est

donc impossible de faire communiquer ces deux univers littéraires.

C’est ce cloisonnement que la révolution romantique menée par Hugo remet en cause du vers

20 à la fin : «

Je m’écriai :Pourquoi / ceux-ci toujours devant, ceux-là toujours derrière ?

». Les

4

romantiques démantèlent cette séparation des genres : «

plus de mot sénateur, plus de mot

roturier

». Aristote, philosophe grec qui est à l’origine de cette séparation classique des genres et

des styles, et dont la Poétique sert de référence aux classiques, est bafoué : « Je montai sur la

borne Aristote, et déclarai les mots égaux, libres, majeurs ». Hugo justifie cet attentat aux

traditions littéraires par une phrase de vérité générale : «

Pas de mot où l’idée au vol pur / Ne

puisse se poser, tout humide d’azur !

». Par métaphore, l’idée devient un oiseau («

se poser

») et

le mot une sorte de branche ou de sol. Cette antithèse entre ciel et terre, entre idées et mots, est

sensible aussi dans le fait de mêler «

au peuple noir des mots l’essaim blanc des idées

». Pour les

romantiques, tout mot est ainsi capable d’exprimer une idée : le terrestre et le céleste, l’idée et la

matière, peuvent s’unir dans le mot, quel que soit le niveau de langue de celui-ci. La séparation

ne passe donc plus entre les mots nobles et les mots ignobles, mais entre mots et idées. Quel que

soit le lexique employé, le bon écrivain doit donner une valeur spirituelle à son langage, valeur

que les mots n’ont plus en eux-mêmes, mais que l’écrivain leur donne.

II] Les analogies historiques.

Or cette révolution littéraire est mise en valeur et justifiée par des analogies historiques. Hugo

assimile le classicisme à la société d’Ancien Régime, et le Romantisme à la société post-

révolutionnaire (moderne).

A l’époque classique, Hugo nous décrit à l’imparfait d’habitude («

vivaient

», «

regardait

»,

« criait

») une société des mots qui est une société de classes. Cela passe bien sûr par une

personnification systématique des mots, qui sont «

bien ou mal nés

» : les mots «

nobles

»

s’opposent aux mots plus grossiers qui sont des «

gueux

», des «

drôles patibulaires

», des

«

marauds

». Les lieux fréquentés par ces individus reflètent leur classe sociale : aux uns

«

Versailles

» et les «

carrosses du roi »,

aux autres les «

galères

» de l’argot, voire le «

bagne

»

quand ils sont coupables d’être familiers, ou les

« halles

» quand ils sont seulement populaires.

De même que les lieux qu’ils fréquentent, les habits que portent ces mots humanisés s’opposent

en antithèse : les

« haillons

» des uns s’opposent aux «

perruques

» et aux «

bas

» des autres.

Corneille accepte d’accueillir parfois un mot roturier : Corneille est trop «

grand

», trop noble

ou trop humain pour le chasser - mais il choque ainsi ses pairs : «

Corneille s’encanaille

!

».

Cette personnification des mots permet ainsi à Hugo d’associer le classicisme et l’Ancien

Régime, en rapprochant la ségrégation que subissent les mot de celle que subissaient les

hommes.

5

Le romantisme est ainsi à son tour assimilé à la Révolution de 1789. Il met fin au classicisme,

comme la Révolution mit fin à l’Ancien Régime. Les allusions à la révolution sont nombreuses :

Hugo dit avoir fait «

souffler un vent révolutionnaire

» : «

Je mis un bonnet rouge au vieux

dictionnaire

». Personnifié, le dictionnaire, jusqu’ici gardien de la séparation des mots, est enrôlé

du côté de la révolution, les discriminations qu’il imposait s’effondrent : «

Plus de mot sénateur !

Plus de mot roturier

». Les termes métaphoriques «

sénateur

» et «

roturier

» en antithèse

marquent les deux classes sociales abolies par cette révolution des mots. Cette dernière

débouche sur la proclamation de l’égalité des mots, sur une sorte de Déclaration Universelle des

Droits des Mots : «

et déclarai les mots égaux, libres, majeurs

», justifiée par le fait que chaque

mot peut exprimer une idée universelle (vers 29-32).

Cette révolution prend enfin un caractère épique, par l’héroïsme libérateur de V.Hugo qui la

mène seul. Son apparition est un coup de théâtre, qui coïncide avec le passage du texte au passé

simple «

Alors, brigand, je vins

». Le lexique de la violence est présent, il doit d’opposer aux

« bataillons d’alexandrins carrés », et compare la violence de ses audaces à celle des barbares, à

celles de «

Tous les envahisseurs et tous les ravageurs, / Tous ces tigres, les Huns, les Scythes et

les Daces

». La présence, métaphorique et hyperbolique, des éléments naturels déchaînés sert

également la dimension épique de l’extrait :

« Je fis souffler un vent révolutionnaire

», «

Je fis

une tempête au fond de l’encrier.

»

Ainsi, c’est bien à un rapprochement entre histoire politique et histoire littéraire que se livre le

texte. Mais ce rapprochement ne va pas sans humour et sans provocation de la part d’Hugo.

III] Humour et provocation

Humour et provocation sont perceptibles d’abord dans la présentation satirique de la tradition

classique. Hugo tourne en dérision des autorités reconnues et critique l’archaïsme d’institutions

littéraires dont ses accusateurs sont nostalgiques. C’est ainsi avec désinvolture qu’il traite les

nobles personnages tragiques, en traitant leurs noms propres comme des noms communs par

antonomase : «

les Phèdres, les Jocastes, les Méropes

». A travers ces personnages, ce sont aussi

des auteurs comme Racine ou Voltaire, dont l’autorité pèse encore sur le paysage littéraire de

son époque, qu’il égratigne. Le grammairien Vaugelas devient un responsable du «

bagne

lexique

», Racine et Voltaire paraissent arrogants par leur mépris des mots du peuple, et

Corneille, s’il paraît plus progressiste, n’ose rien répondre à ceux qui lui reprochent ses libertés

de style : «

Le bonhomme Corneille, humble, se tenait coi

». La réaction des classiques face aux

6

6

7

7

1

/

7

100%