Des JD dans le secteur associatif

L’emploi dans

l’économie sociale

Avez-vous envisagé

de travailler dans le

secteur de l’économie

sociale ? Beaucoup de jeunes sont tentés par un emploi

dans le secteur non marchand. L’économie so-

ciale est, tous employeurs, confondus (associa-

tions, mutuelles, coopératives, fondations, etc.)

un secteur économique important. Les seules

associations comptent plus de 176 000 em-

ployeurs et plus de 1,9 millions de salariés.

Les sondages confirment cet intérêt sachant

que les jeunes sont surtout sensibles au secteur

associatif. Leur curiosité et leur demande sont

réelles. Mais leur vision de la réalité est parfois

trouble : certains tendent à confondre le rapport

qu’ils ont avec les associations : bénéficiaires,

bénévoles, volontaires, salariés... Il est vrai que

nombre d’associations tournent sans salariés-

permanents.

Les Rencontres ou les Journées organisées par

l’AFIJ sur les emplois dans le secteur associatif,

sur tout le territoire depuis 2006, font le plein.

La seconde édition du « Forum national de l’Em-

ploi dans l’Economie Sociale et Solidaire » (qui

s’est tenu à Saint Denis les 3 et 4 octobre 2007)

a connu une grande affluence avec la visite de

milliers de jeunes (et des moins jeunes).

De toutes les formations supérieures des jeunes

diplômés se destinent à ce secteur ; de plus des

formations spécialisées se sont multipliées au

cours de ces dernières années (principalement

sur la gestion et le management de l’économie

sociale).

Les politiques publiques offrant à ce secteur

l’opportunité de contrats spéciaux (tel que le

CAE) ont encouragé l’accès de nombreux jeunes

à un premier emploi dans l’économie sociale.

Ce flux ne fidélise pas forcément les jeunes à leur

association. Nous constatons, chaque jour, que

les mouvements entre le secteur marchand et

non marchand sont fréquents : tel jeune em-

ployé dans une association rejoint une entrepri-

se après avoir acquis deux années d’expérience ;

inversement tel autre préfère intégrer une asso-

ciation après une période en entreprise.

Parallèlement, dans le champ de la création

d’entreprise, l’« entreprenariat social » est en

train de conquérir sa place avec des initiatives

comme celles de l’Avise qui touche toute sorte

de secteurs.

Mais la lisibilité du secteur associatif reste encore

imparfaite auprès des étudiants et des jeunes

diplômés ; il reste beaucoup d’effort à mener

pour favoriser l’identification de ces emplois :

donner des témoignages, insister sur leur spé-

cificité, etc.

Un effort inverse est à développer auprès des re-

cruteurs. Beaucoup d’entre eux ne connaissent

pas suffisamment le vivier des jeunes diplômés

(en partie en raison de la mauvaise lisibilité des

diplômes) dont ils auraient le plus grand besoin.

D’autres persistent sur des habitudes de recru-

tement propre à leur milieu sans aucune publi-

cation d’offres d’emploi : les bénéficiaires ou les

bénévoles de l’association constituent de fait le

vivier du recrutement de salariés.

Les mécanismes de recrutement en marché ca-

ché produisent souvent des effets indirects en

matière de discrimination à l’embauche.

Des progrès sont également nécessaires dans le

domaine du recours aux contrats d’alternance,

très faible dans certains secteurs, alors même

que la tendance générale est au renforcement

de l’apprentissage.

Coté recrutés comme côté recruteurs, l’articu-

lation entre l’offre et la demande a vocation à

être renforcée dans le secteur associatif.

Daniel Lamar

Directeur général de l’AFIJ

lamar@afij.org

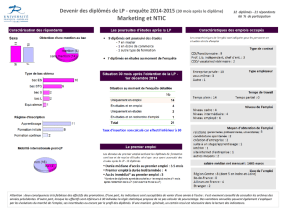

Des JD dans le secteur associatif

Dans une association

Entre 2006 et 2007, de

plus en plus de jeunes

diplômés souhaitent

travailler dans une

association (+ 4 points)

ou une mutuelle

(+ 1 point). Ceux ne

souhaitant pas vouloir

travailler dans le secteur

de l’économie sociale

sont moins nombreux

(- 5 points).

L’identification de ce

secteur par les jeunes

diplômés issus de l’en-

seignement supérieur

s’est considérablement

améliorée, avec seule-

ment 33 % de person-

nes en demande de

renseignements ou non

intéressées, contre 47 %

en 2003.

Source : sondage AFIJ

réalisé en juillet 2007,

sur 667 réponses.

www.afij.org

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

1

2

3

4

la lettre des recruteurs des jeunes diplomés

Numéro 25 - Novembre 2007

Dans une mutuelle

Dans une fondation

1

2

3

4

5

6

Dans une coopérative

1

2

3

4

5

6

2007

22 %

11 % 52 %

3 %-

4 %

9 %

1

2

3

4

5

6

besoin de

renseignements

1

2

3

4

5

6

non

Présentez-nous la Direc-

tion de la vie associative,

de l’emploi et de la for-

mation ?

La direction de la vie asso-

ciative, de l’emploi et des

formations a vu le jour en

janvier 2006. Cette création

concrétisait la volonté du

gouvernement de dispo-

ser des moyens d’assurer

pleinement ses attributions

transversales en matière de

vie associative.

Concrètement organisée

en deux sous-directions

chargées respectivement

de la vie associative et de

l’emploi et des formations,

la Direction assure deux

missions : une mission

administrative et financière

et une mission d’étude,

d’observation et de don-

nées statistiques.

En matière de vie associa-

tive d’abord, la Direction

élabore, coordonne et

évalue les politiques en

faveur de la vie associative.

Dans ce cadre, elle pro-

meut le développement des

différentes formes d‘enga-

gement associatif, anime

et coordonne l’activité des

services déconcentrés de

l’Etat pour ce qui concerne

la vie associative, exerce

une fonction d’expertise

de la vie associative auprès

des autres administrations

et coordonne l’activité in-

terministérielle dans le do-

maine. Enfin, elle assure, en

concertation avec le milieu

associatif, le suivi et la ges-

tion du dispositif du Conseil

du développement de la vie

associative qui finance la

formation des bénévoles,

les études et les actions

expérimentales menées par

les associations.

En matière d’emploi et de

formation ensuite, la direc-

tion a la responsabilité des

politiques dans le domaine

de l’animation, du sport

et de la vie associative qui

concourent à la promotion

des filières économiques, à

l’aménagement du terri-

toire et au développement

durable dans une logique de

développement de l’emploi

: animation et coordination

de l’action des services dé-

concentrés et des établisse-

ments publics sous tutelle,

analyse des compétences et

qualifications dans le champ

de l’animation et du sport,

définition des orientations

nationales applicables, défi-

nition de la réglementation

relative aux diplômes et aux

formations et à la valida-

tion des acquis (…)

De manière générale enfin,

la direction, recueille et

exploite l’information et

les données statistiques et

mène les études nécessai-

res à la détermination des

politiques dans les domai-

nes précités.

Que pensez-vous de

l’action d’information de

l’AFIJ sur la vie associa-

tive?

Avec le soutien du ministè-

re, l’AFIJ réalise des actions

performantes de commu-

nication et d’information

sur l’emploi associatif et le

volontariat associatif.

Ces opérations permettent

aux jeunes étudiants de

connaître les différentes

possibilités d’engagement

associatif :

- un engagement citoyen à

court terme par la réalisa-

tion d’une mission d’intérêt

général dans le cadre du

volontariat associatif ;

- un engagement à long

terme en devenant salarié

d’une association.

Parmi ces différentes

formes d’engagement

associatif sur lesquelles

communique auprès des

jeunes diplômés et des

étudiants l’AFIJ, quel ave-

nir a, selon vous, le récent

dispositif du Service civil

volontaire (SCV) ?

Le service civil des jeunes

notamment dans le cadre

du volontariat associatif a

un avenir très florissant. En

moins d’un an, ce nouveau

dispositif a séduit près de

900 associations qui ont

reçu l’agrément du minis-

tère et peuvent accueillir

plus de 6.000 volontaires

sur tout le territoire fran-

çais ou leur proposer des

missions dans l’Union euro-

péenne. Les perspectives

sont encourageantes car on

peut prévoir 10 000 volon-

taires associatifs en 2008 et

12 000 en 2009.

L’Etat encourage fortement

cet engagement solidaire

des jeunes qui allie au sur-

plus un accompagnement

continu sous la forme de

tutorat et la recherche d’un

emploi ou d’une formation

qualifiante. Enfin, au fur et

à mesure, l’administration

simplifie les démarches des

associations et des jeunes.

Entretien avec...

2

■ Gérard Sarracanie

est Directeur de la vie

associative, de l’emploi

et des formations depuis

janvier 2006.

Il a été Délégué intermi-

nistériel à l’innovation

sociale et à l’économie

sociale, de novembre

2002 à janvier 2006,

et il est actuellement

adjoint au maire du 15e

arrondissement de Paris,

chargé de la santé et de

la famille.

Ministère de la Jeu-

nesse, des Sports et de

la Vie Associative 95,

avenue de France

75650 Paris Cedex 13

Tél. : 01 40 45 90 00

Site : www.jeunesse-

sports.gouv.fr

Gérard Sarracanie

Employeur conséquent de l’économie sociale,

avec près de 2 000 salariés permanents et en-

viron 5 000 temporaires chaque année, la Fé-

dération nationale Léo Lagrange (FNLL) voit

dans l’économie sociale « un modèle alterna-

tif permettant à l’économie d’être au service

de l’homme et de son environnement, où le

résultat du travail est au bénéfice de l’entre-

prise et de ses salariés, dans le respect du dé-

veloppement durable. »

Un modèle qui fait sens, chez Léo Lagrange,

tant dans l’objet de la structure et de sa phi-

losophie que dans son organisation même.

Ainsi, la fédération appuie son développe-

ment sur l’idée fondatrice de « donner du

sens à l’action ». « Travailler à Léo Lagrange,

c’est en plus de développer ses compétences

au quotidien, porter des valeurs et prôner une

certaine forme d’engagement pour que le

monde progresse », explique Vincent Séguéla,

délégué régional de l’Ouest. Ensuite, point de

vue organisation, la Fédération s’est dotée en

2003 de statuts régis par un contrat fédéral

permettant aux 400 associations affiliées, aux

adhérents, aux salariés ainsi qu’aux partenai-

res de bénéficier d’une meilleure représenta-

tivité. Enfin, des engagements en matière de

développement durable ont été pris à travers

la signature d’une charte.

C’est donc en toute logique que la FNLL a sou-

haité s’associer au deuxième forum de l’em-

ploi dans l’économie solidaire, organisé par

l’AFIJ les 4 et 5 octobre derniers, pour « affir-

mer, aux côtés des initiateurs et des autres ex-

posants, la richesse et la force » de ce secteur

(voir page 4). Elle fut ainsi le premier mouve-

ment d’éducation populaire à y participer.

La force d’une action ancrée dans le

territoire

Association de loi 1901, la Fédération Léo La-

grange intervient concrètement en proposant

à tous les publics des loisirs et des activités

« pour permettre à chacun de contribuer au

progrès social ». Le réseau s’articule autour de

12 structures régionales, comprenant 9 insti-

tuts qui développent des programmes de for-

mation pour les publics fragilisés, en difficulté

d’insertion sociale ou professionnelle. Plus de

400 collectivités locales sont partenaires de

la FNLL, qui peuvent ainsi déléguer la gestion

d’un équipement ou d’un dispositif, monter

une action ponctuelle, offrir des formules de

vacances... Elle dispose, ainsi que son réseau,

de différents agréments publics.

Des métiers diversifiés pour une impli-

cation multiple

Les filières d’activités de la FNLL sont essen-

tiellement liées à trois domaines : l’anima-

tion, la formation et l’administration. Ce sont

plus de 40 métiers différents qui sont ainsi

représentés au sein du réseau : psychologues,

agents d’animation, DRH, comptables... Assu-

rant la formation et l’accompagnement des

acteurs éducatifs, elle est aussi opérateur na-

tional de la prévention et de l’insertion sociale

et professionnelle, au travers des formations

publiques.

Au-delà de ses actions de terrain, la fédéra-

tion s’engage dans une réflexion sur certaines

problématiques telles que l’insertion profes-

sionnelle des jeunes. Elle vient par exemple de

rendre publique une enquête sur les discrimi-

nations dans l’accès au stage, dans le cadre du

projet Transfert qu’elle anime, financé par le

Fonds Social Européen, en partenariat notam-

ment avec le CJDES. L’enquête, menée auprès

de 4 000 jeunes, révèle « un réel sentiment de

discrimination illustré par des difficultés parti-

culières à trouver un stage chez les enfants de

parents nés hors de France métropolitaine ».

Une initiative qui n’est pas sans rappeler les

différentes études déjà menées par l’AFIJ sur

le sujet et qui trouve un bel écho dans la mise

en place par celle-ci d’une nouvelle action «

SOS stage » visant précisément à favoriser

l’accès aux stages de cursus de jeunes étu-

diants susceptibles d’être exposés à des ris-

ques de discrimination. L’impact des diverses

réflexions menées par l’ensemble des acteurs

de la vie associative et des nombreux disposi-

tifs qu’ils mettent en place sur le terrain mon-

tre bien l’importance sans cesse croissante de

leurs actions, complémentaires ou conjointes,

à tous les niveaux de la société.

Pour M. Séguéla, « le monde associatif est

l’un des piliers de la République ». A l’image

de la Fédération nationale Léo Lagrange, il

constitue, comme l’ensemble des acteurs de

l’économie sociale et solidaire, « une alterna-

tive économique crédible au ‘tout-public’ et au

‘tout-privé’ : nous remplissons une mission de

service public », conclue-t-il.

Acteur de l’économie sociale

Réseau d’associations d’éducation

populaire, la Fédération Léo

Lagrange s’engage à proposer

des loisirs et des activités pour

« permettre à chacun de rendre utile

son temps libre et de le mettre au

service du progrès social ». Depuis sa

création en 1950, elle s’inscrit avec

force dans l’économie sociale et

solidaire.

Portrait

3

■ La Fédération Natio-

nale Léo Lagrange est

née en novembre 1950,

fondée entre autres

par Pierre Mauroy,

avec pour mission de

mettre en oeuvre ce que

Léo Lagrange, figure

importante du Front

populaire, souhaitait en

son temps : « étendre

la culture et organiser

les loisirs des jeunes,

particulièrement par la

création des clubs de

loisirs ».

La Fédération bénéficie

de différents agréments

publics : Jeunesse et

Sports, agrément En-

vironnement, habilita-

tion générale pour la

formation des cadres de

Centres de Vacances et

de Loisirs, organisme

de formation, agrément

tourisme et Éducation

Nationale...

Fédération Léo La-

grange

153, avenue Jean Lolive

93695 Pantin cedex

Tél. : 01 48 10 65 65

Site : www.leolagran-

ge-fnll.org

Sommaire

Quisommesnous?

Lessalariésdel’unitééconomiqueetsociale

Laviedémocratiquedumouvement

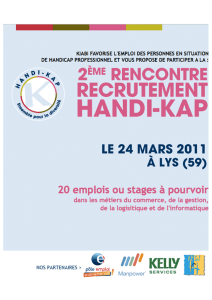

La deuxième édition du forum national de

l’emploi dans l’économie sociale et solidaire,

a débuté le jeudi 4 octobre par un petit-dé-

jeuner consacré à la diversité. En compagnie

de représentants de l’Agence nationale pour

la cohésion sociale et l’égalité des chances

(Acsé), de l’AFIJ, du Conseil des entreprises,

employeurs et groupements de l’économie

sociale (Ceges) et de la Macif, des échanges

avec la salle auront permis de balayer diffé-

rentes politiques de diversité mises en oeuvre

dans les recrutements. Les participants de la

réunion, qui ont tous souligné que la plu-

part des employeurs avaient désormais in-

tégré dans leurs process la notion d’égalité

des chances, ont pointé le besoin émergent

d’outils d’évaluation (voir ci-contre).

En deux jours, ce sont près de 3 800 visiteurs

qui se sont rendus à la manifestation. Tous

ont eu accès à plus de 3 000 offres d’emploi

proposées pour l’occasion. « Ce forum consti-

tue le premier rendez-vous régulier de l’éco-

nomie sociale », comme l’a souligné Christian

Charpy, directeur général de l’ANPE, selon

qui, ce secteur représenterait aujourd’hui

près de 10 % des emplois en France. Martin

Hirsch, Haut-commissaire aux solidarités ac-

tives contre la pauvreté s’y est rendu afin de

saluer un secteur au « potentiel gigantesque,

à l’évidence sous-exploité » qui permet de

« combiner solidarité et travail, activité éco-

nomique et soutien

».

Les visiteurs, dont la plupart venaient d’’Ile-

de-France, ont pu découvrir les quatre es-

paces à leur disposition : un espace-emploi

(dédié aux structures qui souhaitaient re-

cruter), un espace-création d’entreprises

(proposé par l’Avise, Agence de valorisation

des initiatives économiques), un espace-in-

formation (regroupant différentes organisa-

tions et structures, ainsi que des universités

proposant des cursus dans ce secteur) et un

espace-échanges. Dans ce dernier, plusieurs

conférences se sont tenues. Il y fut notam-

ment question de faire carrière dans l’éco-

nomie sociale, des différences existantes

avec le secteur économique traditionnel et

de la place des cadres.

Au-delà du rendez-vous qu’il constitue pour

les jeunes qui souhaitent travailler dans ce

secteur, ce « forum tend à montrer la vo-

lonté des structures de l’économie sociale et

solidaire de se fédérer, de se structurer et de

se faire connaître, explique l’un des respon-

sables de la Fédération Léo Lagrange, pré-

sente sur le salon. Nous devons nous donner

une plus grande visibilité, être un peu plus re-

connus, notamment au niveau de l’emploi :

notre poids économique est important, plus

que celui de l’agriculture par exemple ».

Le secteur de l’économie sociale et solidaire

est en effet, aujourd’hui, en France, le pre-

mier secteur en termes de création d’em-

plois. Il représente près de 15 % du PIB. Il est

pourtant encore très mal connu du grand

public et des jeunes diplômés. Consciente

de la nécessité de communiquer de manière

optimum et continue sur ce secteur, l’AFIJ a

mis en place un site qui lui est entièrement

dédié :

www.jd-economiesociale.info

.

Le salon de l’économie sociale

Après le succès de la première

édition, l’AFIJ et le CJDES ont

organisé à Saint-Denis les 4 et 5

octobre, le deuxième Forum national

de l’emploi dans l’économie sociale

et solidaire. Alors qu’une édition

régionale aura lieu le 24 novembre

à Marseille, ce rendez-vous a déjà

permis de renseigner plus de 3 800

visiteurs.

Initiative

4

■ En ouverture du

deuxième Forum na-

tional de l’emploi dans

l’économie sociale et

sociale et solidaire, un

petit-déjeuner à desti-

nation des responsables

RH a été organisé sur la

manière de lutter contre

les discriminations à

l’embauche.

Naouel AMAR, directri-

ce déléguée de l’AFIJ est

ainsi venue présenter

le travail de réflexion

approfondie que mène

l’association depuis

1997 auprès des publics

susceptibles d’être vic-

times de discrimination.

L’association a ainsi

établi une série d’étu-

des, d’enquêtes et de

« diagnostics », visant à

identifier les caractéris-

tiques de ces jeunes et

les problématiques défi-

nissant leur situation.

L’AFIJ consacre juste-

ment une partie de son

site à destination des

recruteurs à la question

de la diversité dans les

recrutements. En plus

de la présentation des

actions de l’association,

les actes d’un colloque

sur l’accès à l’emploi

des jeunes diplômés

issus de l’immigration,

organisé en février 2007

au Ministère de la santé,

ainsi qu’une synthèse de

l’ensemble des travaux

réalisés par l’AFIJ sont

téléchargeables gratui-

tement.

Site : www.jd-recru-

teurs.info/diversifica-

tion/

Au travers des différents partenariats noués

avec les principaux acteurs de l’économie so-

ciale et grâce aux formations qu’il propose, le

CJDES forme un réseau permanent d’échange

et de réflexion pour tous les membres de ce

secteur. Il constitue en outre une précieuse

structure d’accompagnement et de parrai-

nage des jeunes créateurs d’entreprises et

des porteurs de projets. Pour mieux connaître

et comprendre les contours et les enjeux de

l’économie sociale, le CJDES met en oeuvre,

à Paris et en régions, des modules de sen-

sibilisation notamment destinés à ceux qui

intègrent une entreprise du secteur mutua-

liste, associatif ou coopératif. Il organise aussi

chaque année une université de réflexion, à

laquelle sont conviées des personnalités de la

vie publique et entrepreneuriale, pour témoi-

gner de leur expérience, imaginer et bâtir des

projets innovants.

Lieu de ressources

Véritable plate-forme d’échanges, le CJDES

met en ligne des documents pour se fami-

liariser avec l’économie sociale. D’après l’as-

sociation, les structures de l’économie sociale

se définissent selon trois critères : l’autono-

mie administrative, un processus de décision

démocratique (gestion démocratique) et la

priorité donnée aux personnes et au travail

plus qu’au capital dans la distribution des re-

venus. Les entreprises de l’économie sociale

peuvent ainsi se définir comme des « organi-

sations au sein desquelles se pensent de façon

équitable le partage du pouvoir et le partage

de la valeur ajoutée ».

Dispositif de promotion

Le CJDES s’est également fixé comme mis-

sion de promouvoir ce secteur économique,

plus particulièrement auprès des jeunes. C’est

ainsi, en toute logique, qu’il s’est associé à

l’AFIJ pour mettre en place le

forum national

de l’emploi dans l’économie sociale et soli-

daire (ESS) ; un succès qui « conforte le CJDES

dans sa démarche d’émergence de projets »

au sein du secteur. Souhaitant y favori-

ser l’insertion professionnelle des jeunes, le

CJDES propose sur son site Web une rubri-

que consacrée aux offres d’emplois, assortie

d’une candidathèque.

Outils d’évaluation

Le CJDES se positionne aussi en qualité d’ob-

servateur de la responsabilité sociale des en-

treprises. Depuis 1996, le Centre a structuré

une démarche globale, le « Bilan sociétal »,

pour permettre aux sociétés d’évaluer à la

fois leur performance économique, leur ef-

ficacité sociale et leur impact sur l’environ-

nement. Il s’agit concrètement d’une évalua-

tion composée d’une première partie faite de

450 questions par grands thèmes (déclinables

en fonction du secteur d’activité) et d’une

analyse globale de l’entreprise. Cet outil a été

mis au point après des tests menés dans une

centaine d’entreprises européennes dont une

soixantaine en France. Plus récemment, un

outil permettant une auto-évaluation des

pratiques en matière de discriminations a été

mis au point.

La dernière université annuelle du CJDES s’est

tenue à Rouen, les 25 et 26 octobre, sur le

thème de « l’économie sociale au coeur du

nouveau contrat social ». Il y fut entre autres

question de la gouvernance au sein des struc-

tures de l’ESS, mais aussi de leur représen-

tativité. « Réseau militant, parfois urticant

et provocant de l’économie sociale, le CJDES,

comme il se définit lui-même, a pour ambi-

tion de faire émerger les projets qui feront

avancer l’économie sociale de demain» .

Mutualiser les compétences et les

expériences de l’économie sociale

Le Centre des jeunes dirigeants de

l’économie sociale est une association

regroupant principalement les

acteurs et les jeunes créateurs

de l’économie sociale. Réseau de

compétences et d’accompagnement,

il constitue un lieu ouvert et

transversal de réflexion collective.

Focus

5

■ Afin de mieux faire

connaître l’économie

sociale et solidaire, le

CJDES propose tout

au long de l’année des

formations et des confé-

rences de sensibilisation

à ce secteur.

Il rejoint ainsi la vo-

lonté de l’AFIJ qui à tra-

vers son site www.jd-

economiesociale.info,

présente aux jeunes qui

souhaitent se familiari-

ser avec ce secteur, des

portraits d’acteurs im-

portants de l’économie

sociale, impliqués dans

différents domaines :

humanitaire, assuran-

ces, aide à la personne,

éducation populaire...

Centre des Jeunes Di-

rigeants de l’Economie

Sociale

24, rue du Rocher

75008 Paris

Tél. : 01 42 93 55 65

Site : www.cjdes.org

6

6

7

7

8

8

1

/

8

100%