B7 - Le parc

B7 - Les populations et leur dynamique

Connaissances de premier ordre indispensables

Capacités exigibles

1. LA POPULATION, PIÈCE ÉLEMENTAIRE DES SYSTÈMES ÉCOLOGIQUES

Les organismes sont répartis en populations, ensembles d’individus de même espèce occupant un espace précis à un moment donné (= un même

écosystème). Une population est définie par son effectif et sa structure (densité, distribution spatiale, classes d’âge, sex-ratio et variabilité génétique).

On définit, à un instant donné, le taux d’accroissement d’une population comme la différence entre le nombre d’individus entrants par naissance

(natalité) ou immigration et celui des individus morts (mortalité) ou émigrés, le tout rapporté à l’effectif total. Tous les paramètres démographiques

peuvent évoluer dans le temps et dans l’espace, définissant ainsi la dynamique de la population.

Les populations de petit effectif peuvent présenter un accroissement exponentiel (taux d’accroissement r constant). Le plus souvent l’accroissement de

la population est limité par la charge biologique maximale du milieu (notée K) ; la loi d’accroissement logistique peut rendre compte d’une telle

dynamique.

Dans des conditions de forte densité, la sélection favorise les adaptations qui permettent aux organismes de se développer et se reproduire lentement,

avec peu de ressources (stratèges K). Dans des conditions de faible densité, ce sont les individus qui permettent une forte croissance de la population

par reproduction (sexuée ou non), indépendamment de leur efficacité, qui dominent (stratèges r).

L’essor d’une population au fil des générations repose donc sur un compromis (ou trade-off) entre vie végétative et reproduction, conciliant survie des

parents et viabilité d’un grand nombre de descendants. Ce compromis est différent chez les stratèges r (à forte aptitude colonisatrice) et les stratèges K

(à forte aptitude compétitive). Au sein des espèces, les individus peuvent moduler leur stratégie de reproduction en fonction des conditions du milieu

L’effectif d’une population dépend des caractéristiques physico-chimiques de son milieu qui définissent son biotope. Il dépend aussi de la densité de la

population par l’effet de la compétition intraspécifique : une hausse de densité diminue la reproduction, conduisant à une baisse des effectifs jusqu’à un

certain état d’équilibre. La prédation module les effectifs des proies dont le nombre influence à son tour les effectifs des prédateurs. Il existe alors une

variation périodique des effectifs, pouvant conduire à l’extinction des deux populations, un prédateur ne développant pas de stratégie de gestion à long

terme de ses proies. L’hypothèse de Lotka-Volterra (croissance exponentielle de chaque population en l’absence de l’autre) permet une modélisation

simple de ces variations périodiques.

Identifier et énoncer les principaux paramètres démographiques : sex-ratio,

natalité, fécondité (§IA3), mortalité, taux d’accroissement (§IB1).

§IB. Sur l’exemple du modèle logistique, discuter de la relation avec le réel,

les limites, l’intérêt

§IB. Présenter le compromis (« trade-off ») entre reproduction et croissance

au travers des « stratégies r et K »

Tableaux B7.2 et 3 ; figure B7.5

Analyser une variation d’effectif de population sous l’effet de facteurs

indépendants de la densité (facteurs du biotope), ou de facteurs dépendants

de la densité (cas de la densité-dépendance : croissance logistique) et de la

prédation (modèle de Lotka-Voltera).

2. LES POPULATIONS, DES RÉSERVOIRS D’ALLÈLES

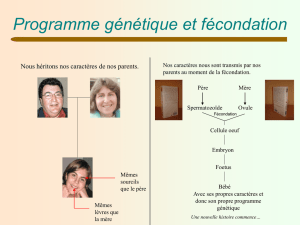

La structure génétique d’une population est décrite par ses fréquences génotypiques et alléliques. La fréquence des allèles et leur répartition spatiale

changent au cours du temps, sous l’influence de facteurs internes (appariement ou choix du partenaire sexuel), et externes. Du fait de leur

polymorphisme génétique, les populations constituent des réservoirs d’allèles qui sont transmis par des systèmes de reproduction variés : fécondation

au hasard ou panmixie ; fécondation entre gamètes issus d’un même individu ou autogamie ; reproduction entre individus semblables

phénotypiquement ou homogamie ; fécondation entre gamètes provenant de génotypes différents ou hétérogamie.

Le modèle de Hardy-Weinberg est celui que l’on cherche à appliquer par défaut (= « modèle nul ») pour décrire l’évolution génétique d’une population.

Il s’applique sous trois conditions : population d’effectif infini, panmictique et en inertie (ni mutation, ni sélection, ni migration). Les systèmes fermés

(autogames ou homogames) réduisent le nombre des hétérozygotes par rapport à ce que prévoit le modèle de Hardy Weinberg ; les systèmes ouverts (=

hétérogames) l’augmentent et favorisent les génotypes les plus rares, ce qui les maintient à une fréquence d’équilibre précise (sélection balancée).

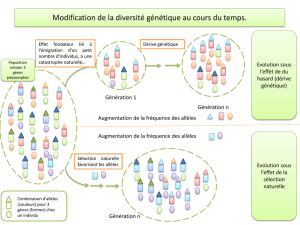

Sélection, dérive génétique, migration et mutation excluent l’application du modèle de Hardy - Weinberg. À court terme, l’effet des mutations sur la

variabilité génétique des populations peut être négligé, contrairement à ceux de la dérive et de la migration. À long terme, toutes les forces évolutives

revêtent une grande importance.

3. L’ESPÈCE, UN RESEAU DE POPULATIONS

L’espèce est un ensemble de populations interconnectées, qui échangent des gènes malgré leur dispersion. Elles peuvent présenter localement des

différences morphologiques, écologiques, ou génomiques. Certaines populations présentent des adaptations locales à leur environnement ; elles

constituent des écotypes. Les divergences génétiques entre populations peuvent provenir de la différence des pressions de sélection dans des

environnements distincts, ou d’un effet fondateur (perte de variabilité génétique d’une population causée par le faible nombre d’individus à l’origine de

la population et la dérive génétique). Au contraire, les migrations inter-populationnelles entretiennent les flux de gènes et s’opposent à la sélection des

génotypes les plus adaptés localement.

Exercice 4.2 TP B7

Exploiter des données montrant le polymorphisme.

§IIIB1

Présenter, le modèle de Hardy-Weinberg comme modèle par défaut

(«modèle nul»)

§IIB2 et 3

Discuter les sources d’écart à l’équilibre (en particulier l’homogamie et

l’hétérogamie).

Figure B7.6 ; tableau B7.4

Présenter sur un exemple la diversité des populations d’une espèce.

Figures B7.7 et B7.8

Exploiter des données montrant la divergence génétique des populations, et

les interpréter en termes d’adaptation, d’événements fondateurs ou de

migrations inter-populationnelles ;

1

/

1

100%