Indications complémentaires

TE 1-2-8/Chapitre 6 : Mondialisation, Finance internationale et Intégration européenne Année scolaire 2012-2013

1

CHAPITRE 6 : MONDIALISATION, FINANCE INTERNATIONALE ET INTEGRATION

EUROPEENNE (SCIENCE ECONOMIQUE)

PLAN DU CHAPITRE

DOCUMENTS

OBJECTIFS DE SAVOIRS ET

SAVOIR-FAIRE

INTRODUCTION

I. QUELS SONT LES FONDEMENTS DU COMMERCE INTERNATIONAL ET DE

L’INTERNATIONALISATION DE LA PRODUCTION ?

A.

La croissance du commerce mondial est liée à la libéralisation et à la spécialisation

des échanges marchands à l’échelle internationale

1. Les échanges internationaux se sont intensifiés et transformés

2. Les principaux déterminants des échanges internationaux et de la

spécialisation

B. Le commerce international : avantages et inconvénients

1. Les avantages et inconvénients pour le consommateur et le producteur

2. Les fondements et les risques du protectionnisme

C. La mondialisation se traduit par une internationalisation du processus de

production

1. Un acteur majeur : les FMN

2. Les choix de localisation répondent à des stratégies d’internationalisation

fondées sur la recherche de compétitivité

3. Ces stratégies ont des conséquences complexes sur les pays d’accueil

II. COMMENT S’OPERE LE FINANCEMENT DE L’ECONOMIE MONDIALE ?

A. La balance des paiements permet de mesurer les échanges internationaux

1. Principes de construction et composantes

2. Interprétation des soldes significatifs

B. Les échanges internationaux justifient l’existence d’un marché des changes

1. Fonctionnement du marché des changes et déterminants du taux de

change

2. La variation des cours de change a des effets économiques contrastés

C. Différents déterminants sont à l’origine de l’ampleur des flux de capitaux, ce qui

n’est pas sans risques

1. L’ampleur : des flux de capitaux plus nombreux et plus volatiles

2. Le développement des flux de capitaux a amplifié la spéculation

financière, ce qui comporte des risques

III. QUELLE EST LA PLACE DE L’UNION EUROPEENNE DANS L’ECONOMIE

GLOBALE ?

A. Une expérience originale d’intégration économique

1. Une intégration par le commerce et la production

2. Une intégration monétaire

B. L’UEM revêt une importance particulière et renforce les interdépendances entre

les politiques macroéconomiques des Etats membres

1. Une importance particulière dans le contexte monétaire et financier

2. Elle renforce les interdépendances entre les politiques macroéconomiques

des Etats membres

C. Mais l’UEM est confrontée au défi de la coordination des politiques économiques

1. La difficile coordination des politiques économiques

2. Une insuffisante intégration politique et sociale

Docs 1 à 5

Docs 6 à 8

Docs 9-10

Docs 11-12

Activités 1 et 2

Doc 13-14

Docs 15 à 18

Activité 3

Doc 19

Doc 20

Activité 4

Docs 21 à 24

Docs 25-27

Docs 28-29

Doc 30

Docs 31-32

Echange marchand

Avantage comparatif

Dotation factorielle

Gains à l’échange

Spécialisation

Libre-échange et

protectionnisme

Firmes multinationales (FMN)

Commerce intra-firme

Compétitivité prix et hors

prix

Délocalisation

Externalisation

Fonctions de la monnaie

Flux internationaux de

capitaux

Balance des paiements

Devises

Marché des changes

Offre, demande

Banque centrale

Taux d’intérêt

Spéculation

Euro

Union économique et

monétaire

Politique budgétaire

Politique monétaire

En italique : acquis de première

TE 1-2-8/Chapitre 6 : Mondialisation, Finance internationale et Intégration européenne Année scolaire 2012-2013

2

Ce que dit le programme :

INTRODUCTION

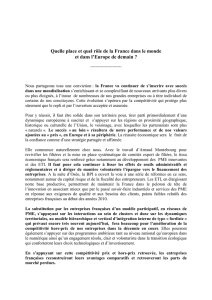

ACCROCHE : LETTRE DU PDG DE TITAN A ARNAUD MONTEBOURG

Cette lettre recouvre certains aspects de la mondialisation :

- Commerce international

- FMN

- Mise en compétition des Etats

- Effets de l’internationalisation de la production sur l’emploi

La mondialisation n'est pas un phénomène nouveau.

Dès l'Empire romain une première mondialisation s'est organisée autour de la Méditerranée mais il faudra attendre les

grandes découvertes du XVème siècle pour assurer la connexion entre les différentes sociétés de la Terre.

Le monde du XVème au XVIIIème siècle était, selon F. BRAUDEL, constitué « d'économies-mondes » (Europe, Russie,

Inde, Chine, monde islamique) qui n'avaient encore entre elles que très peu d'échanges économiques et connaissaient un niveau

de richesse moyenne par habitant très comparable. L'économie monde européenne était dominée par un réseau de villes et de

puissants entrepreneurs.

Mais c’est à partir de 1830 environ que le processus s’accélère et que les échanges de B/ commencent à augmenter

fortement.

Le processus n'est d'ailleurs pas linéaire : la Première guerre mondiale puis la grande dépression des années 30 suscitent la

montée des nationalismes étatiques et le grand retour du protectionnisme.

Les Trente Glorieuses marquent une renaissance progressive de la mondialisation.

Depuis les années 1980, la mondialisation s'est accélérée, notamment en raison de la libéralisation des capitaux dans le

cadre de la globalisation financière (marché financier mondial intégré).

TE 1-2-8/Chapitre 6 : Mondialisation, Finance internationale et Intégration européenne Année scolaire 2012-2013

3

La mondialisation désigne d’abord un processus multidimensionnel et complexe de développement des flux de toutes

natures (flux B/S, de capitaux, d'informations, migratoires, technologiques) et de montée des interdépendances dans un

contexte de libéralisation des échanges encouragée par les organisations internationales (OMC). Elle participe à la création

progressive d'un espace mondial intégré.

La mondialisation des échanges marchands recouvre les échanges de B/S (commerce international) ; elle se double

d’une part d’une mondialisation de la production et d’autre part, d’une mondialisation des flux de capitaux dans le cadre de la

finance internationale (marchés monétaires + marchés financiers + marchés dérivés).

Mais en contrepoint de la mondialisation s’opère une régionalisation des échanges à l’instar de l’UE.

PROBLEMATIQUES :

La libéralisation des échanges apparaît comme un moteur de la croissance mais les économies doivent-elles accepter

cette évolution ou y résister ? Que recherchent les FMN dans leurs stratégies d’internationalisation de la production ? (I)

Pour financer le commerce international, les économies ont recours à des échanges de capitaux. Néanmoins, la finance

parasite-t-elle aujourd’hui l’économie mondiale ? (II)

Dans ce contexte de mondialisation, quelle place accorder à’ l’UE ? L’intégration économique et monétaire européenne

permet-elle de favoriser la croissance et de limiter les fluctuations ? (III)

I. QUELS SONT LES FONDEMENTS DU COMMERCE INTERNATIONAL ET DE

L’INTERNATIONALISATION DE LA PRODUCTION ?

Commerce international = ensemble de flux de marchandises (B/S) faisant l'objet d'un échange entre des espaces

économiques nationaux (mesuré par X/M mondiales)

Au cours de ces dernières décennies, le commerce international a connu une expansion spectaculaire. Cet essor a été

favorisé par la libéralisation des échanges dans le cadre des négociations multilatérales commerciales menées par les

accords du GATT en 1947 jusqu'à la création, en 1995, de l'OMC. (A)

Mais si le libre-échange est privilégié, il est régulièrement critiqué et malgré la baisse des tarifs douaniers, les

barrières protectionnistes subsistent sous d'autres formes. (B)

Mais l’internationalisation ne concerne pas que les échanges, la production est également de plus en plus mondialisée,

processus impulsé par un acteur majeur que sont les FMN, mais qui génère des effets complexes sur les pays d’accueil (C).

A/ La croissance du commerce mondial est liée à la libéralisation et à la spécialisation des

échanges marchands à l’échelle internationale

Objectifs :

- Décrire les principales caractéristiques du commerce international actuel

- S’interroger sur les déterminants des échanges internationaux de B/S et de la spécialisation

1/ Les échanges internationaux se sont intensifiés

a) Une forte progression du volume des échanges et des transformations dans la structure des

produits échangés

Une forte progression du volume des échanges

Depuis la Révolution industrielle et surtout depuis la fin de la 2GM, le commerce international a augmenté à un

rythme beaucoup plus soutenu que la production mondiale : une part de plus en plus importante de la production mondiale est

exportée, donc la croissance des échanges internationaux est plus rapide que la croissance économique.

=> Corrélation positive entre la croissance économique et la croissance des échanges mondiaux.

TE 1-2-8/Chapitre 6 : Mondialisation, Finance internationale et Intégration européenne Année scolaire 2012-2013

4

Selon l'OMC, entre 1998 et 2008, les exportations mondiales ont augmenté en moyenne chaque année de 5,8% et le PIB mondial

de 3%.

La progression des exportations n'est cependant pas régulière : leur croissance était de plus de 10% en 2000 et de 2% en 2008.

Des transformations dans la structure par produits : l’essor des services et du commerce intra-branche

Essor des produits manufacturés dans les produits échangés au détriment des produits primaires

Avant 1945, les produits primaires représentaient presque les deux tiers du commerce mondial ; les produits

manufacturés, un peu plus d’un tiers.

En 1963, les produits primaires représentent moins de la moitié des exportations mondiales ; les produits

manufacturés plus de la moitié.

Aujourd’hui, les produits manufacturés représentent les deux tiers des exportations mondiales.

Les échanges de services se sont développés plus tardivement et connaissent un essor considérable (raison :

progrès des TIC, fort développement des échanges de services financiers, de l’assurance et des services informatiques)

Preuve : les services commerciaux représentaient environ 15% des exportations mondiales en 1980 contre 22% en 2009.

Le commerce intrabranche (échanges croisés de produits similaires) se développe surtout entre pays du Nord.

Ex : l'Allemagne exporte et importe des automobiles avec la France qui fait de même.

b) Des évolutions dans le poids et la nature des échanges entre zones géographiques

Dans le poids des échanges : des économies de plus en plus ouvertes

Le degré d'ouverture des économies a augmenté => ouverture croissante des économies sur les marchés extérieurs

mesurée par le taux d'ouverture (ou degré d'internationalisation) = (X+M)/2/PIB x 100

Les économies sont de plus en plus extraverties : la part des X dans le PIB (taux d'exportation) et le taux d'ouverture

augmentent dans tous les pays depuis 1950.

Preuve : Depuis 1960, les taux d’exportation des principaux pays industrialisés ont doublé (ou presque doublé au Royaume-Uni et

au Japon). Toutefois, le degré d’ouverture des pays européens est plus élevé que celui des États-Unis et du Japon. Cette plus

grande ouverture des nations européennes repose principalement sur le commerce intra-européen [doc. 3].

Cependant, cette ouverture dépend de la taille et de la politique commerciale de chaque pays : en effet, un grand pays a

moins besoin de se spécialiser et de trouver des débouchés à l'extérieur qu'un petit pays.

Ex : les échanges internationaux de marchandises ne représentent que 10% du PIB américain alors qu'ils représentent plus de la

moitié du PIB des Pays-Bas.

Une interdépendance accrue des économies : elles sont contraintes d'importer une part croissante de B/S étrangers

afin de satisfaire la demande intérieure. Cela est mesuré par le taux de pénétration des importations.

Exemple : si le taux de pénétration du marché automobile dans un pays est de 45%, on saura que sur 100 voitures neuves

achetées une année donnée, 45 étaient importées de l’étranger

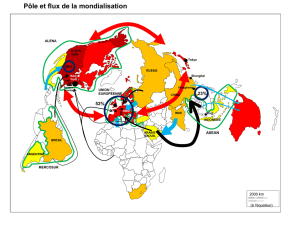

Une tripolarisation des échanges marchands autour de trois pôles : Amérique du nord, Europe, Asie (triade)

Evolution depuis 1953 :

L’Europe, bien qu’elle soit encore la première région exportatrice mondiale aujourd’hui, a vu sa part d’exportations de

marchandises sensiblement baisser depuis la crise de 1973 ;

L’Amérique du Nord (comme du Sud), connaît une baisse depuis plus d’un demi-siècle ;

La part de l’Asie a connu une croissance spectaculaire : elle a plus que doublé depuis 1973 et représente la deuxième

région exportatrice mondiale aujourd’hui. La Chine est d'ailleurs devenue le premier exportateur mondial devant l'Allemagne et

les Etats-Unis.

Les pays pétroliers du Moyen-Orient ont également vu leur part dans le CI augmenter, notamment après le choc

pétrolier de 1973.

TE 1-2-8/Chapitre 6 : Mondialisation, Finance internationale et Intégration européenne Année scolaire 2012-2013

5

Donc, depuis 1973, les pays du Nord représentent une part toujours plus faible du CI, au profit des pays dits émergents (Asie

du Sud, Chine, Inde, Brésil...).

La croissance très rapide des échanges traduit entre autres :

- l'insertion d'un plus grand nombre de pays dans la DIT

- mais également des disparités de plus en plus marquées entre d'une part, un petit groupe de pays à l'origine de la

majorité des flux commerciaux et, d'autre part, un grand nombre de pays marginalisés dans le commerce mondial.

Les accords régionaux structurent les échanges : régionalisation de l’économie mondiale (= polarisation forte et

croissante des échanges au sein de grandes régions) entre trois zones qui se partagent 71% du commerce mondial.

Régionalisation => formation de blocs commerciaux régionaux (UE, ASEAN, ALENA).

Dans la nature des échanges entre zones géographiques

La part des produits manufacturés dans les exportations des PED commence à augmenter dans les années 1960 et les produits

primaires en représentent moins d’1/3.

Les spécialisations peuvent s’expliquer par des avantages comparatifs construits et évolutifs (Taïwan, Singapour, Corée du

Sud, Hong-Kong à partir des années 1960 ; Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Chine à partir des années 1980).

Cela traduit le développement d’une nouvelle DIT dans laquelle les pays émergents exportent des produits manufacturés, bien

que l’ancienne DIT perdure (le SUD exportent des produits agricoles alors que le Nord exporte des produits manufacturés).

2/ Les principaux déterminants des échanges internationaux de B/S et de la spécialisation

Rappel de 1ère : la spécialisation désigne le fait de se concentrer dans une ou quelques productions.

Accélération des flux commerciaux au milieu du XIXème notamment en raison de la baisse des coûts de transport

mais quelles sont les autres explications au développement des échanges internationaux de B/S ?

a) Une libéralisation encouragée par les organisations internationales

L’OMC est l’organisation internationale chargée de promouvoir le libre-échange.

La fin de la 2nde guerre mondiale a été l'occasion d'édifier, à l'initiative des Etats-Unis, les institutions d'un nouvel ordre

économique mondial.

Trois institutions de coopération économique devaient être créées :

le Fonds monétaire international (FMI) chargé de la stabilité financière et de la coopération monétaire internationale

la Banque internationale de reconstruction et de développement (BIRD) chargée de la reconstruction de l'Europe et

ultérieurement du financement du développement

l'organisation internationale du commerce (OIC) aux compétences étendues en matière de promotion du commerce, du

plein-emploi, de la concurrence et de la stabilisation des cours des matières premières.

La charte de La Havane qui devait instaurer l'OIC ne fut jamais ratifiée ; son volet commercial, négocié et élaboré par 23 pays

est entré en vigueur en 1947 sous la forme d'un accord douanier qui prit le nom du GATT et à l'origine du système commercial

multilatéral.

Le 1er janvier 1995, l'OMC est entrée en fonction, succédant au GATT mais contrairement à ce dernier, l'OMC est une

« vraie » organisation internationale et sa fonction principale reste de gérer le système commercial multilatéral et de

poursuivre la libéralisation du commerce.

L'OMC encourage le multilatéralisme commercial.

Multilatéralisme = conception du commerce international selon laquelle les règles s’appliquent à tous les signataires et ne

peuvent pas être négociées de pays à pays (refus du bilatéralisme) (Cycles de négociations de l'OMC = rounds)

3 principes :

1/ la non-discrimination qui repose sur 2 clauses :

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

1

/

17

100%