BERR Hélène (1921 - 1945) - CRISES

1

BERR Hélène (1921 - 1945)

1) Le témoin :

Hélène BERR est née le 27 mars 1921, à Paris. Elle est issue d'une famille juive, de

vieille souche française aisée et mélomane de la capitale. Hélène est une étudiante et une

violoniste passionnée. Son père, Raymond Berr (1888-1944) est le vice-président directeur

général des usines Kuhlmann. Il a joué un rôle essentiel dans l'essor de la chimie industrielle

entre les deux guerres. Sa mère, Antoinette Berr, née Rodrigues-Ely, (1891-1944) est chargée

de récolter des fonds auprès de particuliers ou d'entreprises. Le couple a cinq enfants :

Jacqueline Berr (1915-1921), Yvonne Schwartz née Berr (1917-2001) mariée à Daniel

Schwartz (né en 1917), Denise Job née Berr (1919) mariée à François Job (1918-2006),

Hélène, et Jacques Berr (1922-1998).

Après des études secondaires au cours Boutet de Montvel, Hélène obtient deux

baccalauréats avec la mention « très bien » : le premier option latin-langues (1937) et le

second option philosophie (1938). Puis, elle obtient, en 1941, son diplôme d'anglais à la

Sorbonne. Lorsqu'elle commence l'écriture de son journal, elle prépare son diplôme d'études

supérieures en langue et littérature anglaise qu'elle obtiendra cette même année, en 1942. Elle

effectue, ensuite un mémoire sur « l'interprétation de l'histoire romaine dans Shakespeare ».

Elle obtient 18/20 et la mention « très bien ». Enfin, faute de ne pouvoir préparer le concours

de l'agrégation dont elle est exclue à cause de la législation anti-juif de Vichy, elle dépose un

projet de thèse de doctorat de lettres, consacré à l'influence de l'inspiration hellénique sur

Keat.

En plus de ses études, Hélène est bibliothécaire bénévole à l'Institut d'anglais de la

Sorbonne (p. 35) et fait partie de l'Entraide temporaire, dés 1941. Cette organisation, créée par

Denise et Fred Milhaud est clandestine ; elle a permis de sauver environ 500 enfants français

sur les 11000 déportés (dont 2000 n'avaient pas 6 ans). Hélène participe au placement de ces

derniers avec sa sœur Denise et sa cousine chez des nourrices notamment en Saône-et-Loire.

La jeune femme s'affirme dans le soutien des enfants juifs. Hélène devient le 6 juillet 1942 :

assistance sociale bénévole de l'UGIF (Union Générale des Israélites), sous l'Occupation.

2

Cette association créée, fin novembre 1941, est l'intermédiaire légal entre l'occupant

allemand, le gouvernement de Vichy et la population juive. Elle a comme objectif de porter

assistance aux Juifs français et étrangers internés ou non et leurs familles. En échange de ce

travail, Hélène, Denise et Nicole deviennent titulaires de certificats ou cartes de légitimation

qui les met, en théorie et provisoirement, à l'abri des persécutions (p. 100). C'est pourquoi, les

membres de l'UGIF sont critiqués et traités de « collaborateurs » (p. 225) même si leurs

certificats les protègent puis cessent de les protéger, au fur et à mesure, de l'évolution du

contexte. Les membres de l'UGIF sont donc en proie à une constante insécurité et instabilité

(p. 227). Hélène est, par ce biais, un témoin direct de l'horreur des déportations, et de

« l'atroce réalité » que représente la guerre et la mort. Elle manifeste ainsi sa volonté de

résister au lieu d'attendre d'être internée. Hélène va ainsi, encadrer de nombreuses sorties avec

les enfants « adorables et attachants » de l'orphelinat Rotschild , de la rue Lamblardie (12ème

arrondissement).

De par ses origines et son éducation, Hélène est douée d'un fort capital culturel et

fréquente certaines élites telles qu'Olivier Debre (peintre et frère du futur 1er ministre) (p. 95).

Son professeur de violon, Hélène Jourdan-Morhange est également une amie intime de

Maurice Ravel. Son amie connait Boutelleau, un auteur à succès (p. 136).

Avant son départ au front, Hélène était fiancée à Gérard. Mais, rapidement elle n'éprouve plus

d'amour pour lui :« J'ai pris une autre direction » dit-elle vis-à-vis de Gérard car l'idée même

de leurs retrouvailles lui laissait une douloureuse impression (p. 69). Elle s'interroge alors :

« Est-ce parce que je ne le vois plus que je ne l'aime pas autrement? » (p. 70) ; mais peu à peu

elle se rend à l'évidence et cesse de correspondre avec, car elle éprouve de la pudeur à son

égard et commence à ressentir de forts sentiments pour Jean Morawiecki : « Je me demande

aussi si ce n'est pas l'autre chose (Gérard) qui me rend méchante. Je suis plus divisée que

jamais » (p. 104).

Jean Morawiecki rencontre Hélène, le 26 novembre 1942, il quitte Paris pour gagner

par l'Espagne l'Afrique du Nord, et y rejoindre les Forces Françaises libres. Il participe au

débarquement de Provence, le 15 août 1944 et se trouve en Allemagne, au printemps 1945,

au sein des forces d'Occupation Alliées. Lors de l'écriture du journal, Hélène est la seule de sa

fratrie à être restée avec ses parents dans l'appartement familial, 5 avenue Élisée-Reclus, dans

le 7ème arrondissement de Paris. Sa sœur Yvonne, mariée en 1939 à Daniel Schwartz ainsi que

son frère Jacques vivent en zone libre. En août 1943, suite à son mariage avec François Job,

sa sœur Denise les rejoints.

3

2) Le témoignage :

Hélène Berr, Journal, Paris, Éditions Tallandier, Janvier 2008.

Publié en 2008, ce témoignage est dévoilé au grand public grâce aux initiatives

d'héritiers et proches de la victime notamment par les démarches de Mariette Job, la nièce

d'Hélène. Cet ouvrage retrace la vie d'Hélène Berr, jeune juive française de 21 ans, lors de la

seconde guerre mondiale, dans la capitale occupée.

Le manuscrit original du journal d'Hélène Berr a été donné par Mariette Job, au Mémorial de

la Shoah en 2002. Il prend alors place dans le cadre de l'exposition permanente sur la vie des

Juifs de France sous l'Occupation. L'écrit a fait l'objet d'une nouvelle impression en mai 2009

aux éditions Point (également disponible en "édition scolaire").

L'ouvrage publié en 2008 est accompagné de quatre photographies d'Hélène Berr, seule, en

compagnie de J.-M, de ses proches et des enfants juifs dont elle s'occupait. On y trouve

également trois reproductions de pages de son journal : la première, celle du 8 juin 1942 et la

dernière. Enfin, une lettre d'Hélène Berr à sa sœur Denise, qui date du 8 mars 1944, jour de

son arrestation est ajoutée à la fin de l'ouvrage.

Ce témoignage comme l'indique son titre est donc un journal ; dans lequel l'auteur

consigne les événements quotidiens de sa vie. Hélène Berr commence son écriture le 7 avril

1942. Elle l'interrompt du 28 novembre 1942 au 25 août 1943. Et, l'achève le mardi 14 février

1944, un peu plus d'un mois avant sa déportation à Drancy. Ses notes sont d’abord

quotidiennes puis leur régularité évolue en fonction du contexte.

Le journal a été remis à Jean Morawiecki, fiancé d'Hélène et destinataire du manuscrit

par Jacques Berr le frère d'Hélène qui l'avait reçu d'Andrée Bardiau, la cuisinière de la famille

durant un demi-siècle chargée de conserver le journal et de le remettre à J.-M. si Hélène était

arrêtée. Il a, plus tard, été tapé à la machine par un employé de chez Kuhlmann avant de

circuler dans la famille Berr.

Mariette lorsqu'elle découvre le journal confié à J-M : une série de feuillets de cahier

d'écolier, rangés à l'intérieur d'une enveloppe kraft, intacts. « Il est écrit entièrement à la main,

paragraphe par paragraphe, presque sans ratures, sans retouches […] d'un seul jet » écrit

Mariette Job dans Une vie confisquée, récit de quelques pages publié à la fin du Journal. Le

journal publié est la stricte copie du journal original, tapé à la machine.

Ce témoignage est préfacé par Jean Patrick Modiano écrivain français et scénariste né

en 1945 d'un père juif italien et d'une mère flamande qui se sont rencontrés dans le Paris

4

occupé et ont vécu le début de leur relation en semi-clandestinité. Il est l'auteur d'une trentaine

de romans dont Rue des boutiques obscures, Prix Goncourt 1978.

Le style d'Hélène est relativement sobre, par moment télégraphique. Son journal est

comme une lettre à J-M, partagé entre des passages descriptifs et réflexifs. Imprégnée par la

littérature anglaise et par la poésie, elle donne à ses amis des noms de héros de romans (p. 28)

« Sparkenbroke », « Lancelot of the Lake ».

A travers son journal, Hélène s'adresse à Jean et à « ceux qui peuvent comprendre »

son quotidien (p. 179) : c'est à dire : « des gens simples, des gens du peuple, mais très peu

d'amis » (p. 180). Elle se heurte là, à un problème d'isolement vis-à-vis de ses proches qui ne

comprennent pas ce qu'elle vit ; elle renonce alors à s'adresser à : « une partie de l'humanité »

(p. 180).

Concernant la visée de son journal, Hélène Berr écrit : « Il y a deux parties dans ce journal, je

m'en aperçoit en relisant le début : il y a la partie que j'écris par devoir, pour conserver des

souvenirs de ce qui devra être raconté, et il y a celle qui est écrite pour Jean, pour moi et

pour lui » (p. 197). Son intention est donc double. Elle insiste sur l'importance de son premier

objectif : « Je ne tiens plus à rien qui soit matériel ; ce qu'il faut sauvegarder c'est son âme et

sa mémoire » (p. 197).

Le devoir de mémoire devient alors sa principale préoccupation : « Aujourd'hui […],

j'ai été brusquement la proie d'une impression : qu'il fallait que j'écrive la réalité » (p. 167),

« Je voulais écrire ceci hier soir... Ce matin, je me force à le faire, parce que je veux me

souvenir de tout ». Elle écrit car elle s'interroge : « Qui en parlera? » « Qui dira la souffrance

de chacun ? » (p. 278) et décide d'être le vecteur entre le présent et le futur via son journal :

« Je note les faits hâtivement, pour ne pas les oublier, parce qu'il ne faut pas oublier »

(p. 106), « J'ai un devoir à accomplir en écrivant, car il faut que les autres sachent », « Il

faudrait donc que j'écrive pour pouvoir plus tard montrer aux hommes ce qu'à été cette

époque ». Elle pense que son écriture donne un sens à ce qu'elle vit, à sa réalité, c'est pourquoi

elle déclare : « Chacun dans sa sphère doit faire quelque-chose. Et si il le peut, il le doit » ce

qui démontre son intention de généraliser l'entreprise de l'écriture, le témoignage. Un jour sa

mère s'exclame : « Il faudrait tout de même noter ces choses-là, pour s'en souvenir après.

Sait-elle que je le fais, et que je tâche d'en oublier le moins possible? » (p. 274).

Cependant, le jeudi 10 septembre, Hélène déclare : « Je ne tiens même plus ce journal,

je n'ai plus de volonté, je n'y mets plus que les faits les plus saillants pour me rappeler »

(p. 137). Hélène énonce ensuite, les difficultés de l'écriture : elle évoque alors, successivement

: la répulsion à exciter la pitié des autres (« et pourtant j'essaie toujours de leur arracher leur

5

compréhension, et de les rendre un peu honteux d'eux-mêmes »), la répulsion à faire valoir son

cas individuel, même si elle témoigne aussi de la souffrance des autres (p. 179). Elle pense

également qu'elle n'a pas assez de pouvoir de persuasion pour faire : « sentir l'angoisse d'une

mère dont on a pris les enfants, la torture de la femme séparée de son mari, le courage qu'il

faut chaque jour au déporté, les souffrances et les misères qui doivent l'assaillir » (p.179).

Elle se se sent souvent en décalage par rapport aux autres car ils sont dans l'incompréhension

et n'ont pas son expérience.

Hélène s'est tu car il y a trop de choses dont elle ne peut pas parler : la souffrance qu'elle

éprouve vis-à-vis de Jean, de Françoise, des autres, du monde en général. Elle explique,

alors : « Je ne peux pas en parler parce qu'on ne me croirait pas » (p. 188), elle explique « On

ne me croirait pas qu'elle m'a hantée, et me hante à chaque heure, et que je fais passer la

souffrance des autres avant la mienne » (p. 188). Elle ajoute comme difficultés de l'écriture :

la paresse car écrire avec sincérité exige un effort constant, l'impression désagréable de

dédoublement de la personnalité, de perte de spontanéité : « Je ne peux plus écrire ce journal

parce que je ne m'appartient plus entièrement » (p. 139). Elle pense qu'elle n'a pas le calme

d'esprit nécessaire que son acte est inutile même si elle a évoqué plus haut l'importance du

devoir de mémoire. Enfin, Hélène ne veut pas écrire par orgueil pour les autres. Elle conclue,

en déclarant que : « Ce qui manque à l'homme pour pouvoir écrire, c'est l'esprit d'observation

et la largeur de vues » (p. 167).

3) L’analyse :

Le témoignage est rédigé à la première personne, Hélène Berr entame souvent ses

phrases par « Je ». Elle utilise aussi beaucoup le « Nous » et le « On » lorsqu'elle décrit des

faits. L'auteur met de la distance dans ses propos lorsqu'il s'agit des Allemands ; c'est pourquoi

elle les désigne par : « eux ». En s'interrogeant, par exemple : « Pourquoi essayer de

raisonner, de voir clair dans les causes et les origines des responsabilités, alors qu'eux ne le

font pas ? » (p. 270) ou en expliquant : « Les Allemands, eux, c'est depuis une génération

qu'on travaille à les ré-abrutir », « Toute intelligence est morte en eux » (p. 217). Hélène est,

par ailleurs, sensible à l'environnement qui l'entoure, elle décrit des journées radieuses dans

lesquelles elle semble puiser l'énergie nécessaire pour combattre contre la fatalité.

Dans un premier temps, Hélène nous fait part de son incapacité à accepter la réalité de

la guerre trop pénible à supporter : « J'ai lu et relu (la lettre de mon père) en remontant pour

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

1

/

14

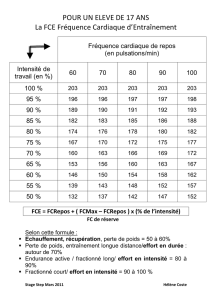

100%