Moliériste - University of Toronto

publicité

M-

\)I^}V.

OF

^-^^-^

/i

0^

Digitized by the Internet Archive

in

2010

witii

funding from

University of Toronto

Iittp://www.arcliive.org/details/moliristerevue04pari

LE

MOLIÉRISTE

QUATRIÈME ANNÉE

•"•

rni)&'

QUATRIÈME ANNÉE

LE

MOLIÉRISTE

%EVUE MENSUELLE

PUBLIÉE AVEC LE CONCOURS DE

E.

Campardon,

J.

MM

Claretie, F. Coppée, V. Fournel,

:

J.

Guillemot

A. HoussAYE, Paul Lacroix, H. de Lapommeraye, Ch. Livet,

J.

Loiseleur

,

L.

Molakd

Ch.

,

Monselet, E. Noël,

Picot

L.

de la Pijardière,

F.- P. Régnier, Ch. de la Rounat, F. Sarcey,

Dr H. Schweitzer, Ed. Thierry, E. Thoinan, A. Vitu, etc.

Ch.

Nuitter

,

E.

,

PAR

Georges

MON VAL

ARCHIVISTE DE LA COMÉDIE FRANÇAISE

PARIS

LIBRAIRIE TRESSE

10, GALERIE

DU THEATRE FRANÇAIS, 10

1883

^b\.

^0

QUATRIÈME ANNÉE

NUMÉRO 37

AVRIL 1882

LE

MOLIÉRISTE

%EVUE MENSUELLE

PUBLIÉE AVEC LE CONCOURS DE

E.

Campardon,

A. HoussAYE,

J.

J.

Claretie, F. Coppée, V. Fournel,

:

J.

Guillemot,

Paul Lacroix, H. de LAPOhLMERAYE, Ch.

LOISELEUR,

Ch.

MM

L.

Nuitter

,

MOLAN'D

E.

Picot

F.- P. Régxier, Ch.

Ch.

,

,

L.

MoNSELET

de la

,

E.

Livet,

NoEL

Pijardière,

de la Rounat, F. Sarcey,

Dr H. Schweitzer, Ed. Thierry,

E.

Thoinan, A. Vitu, etc.

par

Georges

MON VAL

ARCHIVISTE DE LA COMEDIE FRANÇAISE

PARIS

LIBRAIRIE TRESSE

10, GALERIE DU THEATRE FRANÇAIS, 10

1882

SOMMAIRE DU NUMÉRO XXXVII

QUATRIÈME ANNÉE

LES

TOMBEAUX DE MOLIÈRE ET DE LA FONTAINE,

présenté au Comité des Inscriptions parisiennes.

rapport

— G. Monval.

CORRESPONDANCE. — Paul Lacroix.

MOLIÈRE ET L'ÊDIT DE NANTES. — H. Moulin.

UNE QUESTION DE DROIT A PROPOS DE TARTUFFE.

— Ch.

Livet.

PAPILLON PARENT DE MOLIÈRE. — E.

PETIT QUESTIONNAIRE Wasili Teploff.

BIBLIOGRAPHIE. — Du Monceau.

BULLETIN THÉÂTRAL. — Mondorge.

:

Thoinan.

—

Claretie.

J.

LE PRIX D ABONNEMENT EST DE 12 FRANCS PAR AN

POUR TOUTE LA FRANCE

UN NUMÉRO

On s'abonne

français,

2, place

tions,

:

— ÉTRANGER,

I

3

FRANCS.

UN FRANC 50 CENT.

du Théâtre

M. G. Monval,

manuscrits, communica-

à la librairie Tresse, io, Galerie

ou par mandat sur la poste adressé

de Vintimille, auquel

demandes

lettre affranchie.

et

les

à

réclamations devront être envoyés par

LES

TOMBEAUX

DE MOLIÈRE ET DE LA FONTAINE

Rapport présenté au Comité des Inscriptions Parisiennes

(Séance du Mercredi 28 décembre

1881).

Messieurs,

Chargé par

velles

les

sous-commissions des Inscriptions nou-

d'exécution réunies

et

des tombes de Molière et de

La

Fontaine,

de vous présenter d'abord

que de

question

Le mardi 21

nuit,

de restauration

projet

pensable

la

au Comité

soumettre

de

quelques observations relatives au

le

crois indis-

je

résumé

histori-

:

février

1673,

MoHère

était

au cimetière Saint-Joseph, aide de

la

inhumé,

de

paroisse Saint-

Eustache.

Le 14

avait

»

1695, La Fontaine,

avril

demandé

«

dans

le

Molière avait

vet,

quoique

selon Cailhava,

que ses reliques fussent déposées dans

tombeau où reposaient

terré

qui,

celles

de

son

ami,

»

cimetière Saint-Joseph, « à l'endroit

été

mis 22 ans auparavant,

l'acte

d'inhumation

fut

le

en-

même où

» dit l'abbé d'Oli-

du FabuHste désigne

LE MOLIÈRISTE

4

formellement

comme

de sépulture

lieu

le

Cimetière des Inno-

cents.

Mais admettons, avec

que La Fontaine

la tradition,

ait

été enterré à côté de Molière.

Dans quelle

nous

la

terre,

du cimetière St-Joseph placerons-

partie

grande tombe de pierre, élevée d'un pied hors de

que

veuve de Molière y avait

la

milieu du cimetière,

Titon du

»

où

une

croix, » dit

adressée à l'abbé

lettre

assisté

porter

du Parnasse

l'auteur

encore en 1732;

Tillet, la voyait

personne qui avait

fait

?

«

Au

français,

au pied de

«

la

Boy vin par une

aux funérailles de Molière.

Mais un autre témoin oculaire, ancien chapelain de

St-Joseph, prétendait que

tombe, mais

ce

pas

sous cette

dans un endroit plus éloigné,

attenant à

maison du chapelain,

la

le

« et c'est sur cette indication

les fouilles furent pratiquées,

loin, lors

de

comme nous

le

que

verrons plus

suppression du cimetière St-Joseph.

la

Autre version

l'on en croit Y Essai

si

:

De La Borde

de

corps n'était

(i)

sur la

Musique

on creusa, vers 1750, dans le cimeles deux cercueils, qu'on

une fosse où l'on trouva

tière,

transporta dans l'église «

A quoi

où

ils

étaient encore en 1780. »

M. Paul Lacroix répond que

les cercueils avaient

été remis à leur place primitive entre 17806! 1792, ce qui

s'accorde peu avec

On

sés,

peut

dans

lire les

le

le

Magasin encyclopédique de Millin

procès-verbaux qui

tome VIII du Musée

des

d'Alexandre Lenoir (p. 161 à 172)

(i)

(2)

1780, in-4,

3e

t.

année, an

IV,

V

p.

:

furent alors

Monuments français

Molière fut exhumé

252.

(1797),

tome

II,

(2),

dres-

page 548.

LE MOLIERISTE

le

5

6 juillet 1792, en présence de deux commissaires de la

du

section et

vicaire Fleury

pas au pied de

mais

exhumé que cinq mois

fut

au pied de

et pris «

En présence de

la croix »

cimetière,

de ces déplacements successifs,

que

ou contradicne nous

grand hasard

c'est

exhumées en 1792,

des cendres de ces grands

après, le 21

!

tant d'indications vagues

pas permis de dire

dépouilles

non

ses restes,

non pas au milieu du

la croix,

La Fontaine ne

toires, et

on chercha

d'une petite maison située à l'extrémité. »

« près

novembre,

;

se trouvait

il

hommes

pour vous

de vouloir bien écarter tout d'abord

prier. Messieurs,

les

une parcelle

et c'est

?

est-il

dans

si,

la

question d'authenticité qu'il m'a paru nécessaire de vous

rappeler qu'ici

la tradition était

constamment démentie par

les textes.

Cette question^

d'ailleurs,

mémoire,

très secondaire ? C'est la

grands hommes,

partie de l'égHse

de Corneille,

le

ne vous semble-t-elle pas

et

non la poussière des

convient d'honorer.

qu'il

Dans

St-Roch retrouver aujourd'hui

marbre placé sur

le

piHer des

remontant pas au-delà de l'année 1821

?

quelle

restes

les

orgues ne

De même pour

Racine, inhumé à St-Etienne-du-Mont, dans un endroit

très éloigné peut-être

corps de Shakespeare

une

église

repose

de campagne;

à

Stratford-sur-Avon, dans

son véritable

tombeau

qu'un cénotaphe, mais élevé à Westminster, dans

ture des Rois

— Le

de sa plaque commémorative.

la

n'est

sépul-

!

Nous ne pensons donc

tarder davantage à cette

pas que

le

Comité doive

puérile question

s'at-

d'authenticité,

LE MOLIÈRISTE

6

qui ne saurait

rigoureusement résolue que par

être

la

négative.

Tout

que

c'est

conservés aujourd'hui au cimetière d^

restes

« les

permis d'affirmer,

strictement

ce qu'il est

»

Père-Lachaise sont bien ceux exhumés en 1792, et que

»

l'on reconnut à cette

»

Molière

En

«

effet,

et

date, à

La Fontaine.

pendant sept ans,

mis en caisses

tort

ou à

restes,

les

étiquetés, furent

» et

raison,

bord dans un caveau de

chapelle

la

soigneusement

abandonnés, d'a-

En

octobre 1798,

il

fut question

puis

St-Joseph,

dans un grenier^ au-dessus du corps-de-garde de

tion.

être

»

la sec-

de transférer

les

cendres de Molière à l'école centrale de Panthéon, celles

de La Fontaine à Técole

donna pas

centrale des 4 Nations

:

on ne

deux corps continuè-

suite à ce projet, et les

rent à rester privés de sépulture.

Une

Lenoir, que notre collègue

lettre d'Alex.

M.

J.-J.

Guiffrey a bien voulu nous communiquer, appelait sur ce

l'attention

fait

Neufchâteau,

leur

du ministre de

et,

translation

date du 22 mars

à

la

à

l'Elysée

fit

din, avec les restes de

de

François

1799, demandait

Musée des Monuments

du

français, qu'il venait de créer.

16 avril suivant, les

l'intérieur,

Un

arrêté

du Directoire, du

transporter, le 7 mai, dans ce jar-

Turenne,

et

des

monuments

leur

furent élevés.

A

fet

la

de

suppression du Musée, en 1817, un arrêté du pré-

la

Seine,

M. Chabrol de

Volvic,

fit

transporter au

cimetière de l'Est, les restes le 6 mars, les sarcophages

le

2 mai suivant.

M. Anatole de Montaiglon vous

a

rendu compte, Mes-

LE MOLIERISTE

sieurs,

dans

la

précédente séance du Comité, de

que nous avons

dernier,

par

la

au Père-Lachaise,

faite

M. de Montaiglon, M. Mareuse

Nous avons

constaté, Messieurs,

à la vérité,

aucunement

méritaient

pitoyables, (i)

22 novembre

et

moi, délégués

serait porté à leur

mémoire;

l'état,

à notre

les

deux tombes

mais ne

les épithètes d' « affreuses

monuments,

» et de

La Fontaine de-

nul plus que nous

et

en accorder d'exceptionnels

nos prétentions sont modestes,

place et en

(jue

quelques réparations,

Certes, Molière et

»

vraient avoir d'autres

ne

la visite

le

sous-commission des Inscriptions nouvelles.

réclamaient,

«

7

c'est

;

mais

si

qu'on ne pourrait, sur

leur élever des

tombes dignes de leur

humble

monument

avis, le

de Molière

de La Fontaine doit ou dépasser absolument tous ceux

et

entraînerait, outre l'exhumation et le

du voisinage (ce qui

déplacement, des travaux et des dépenses considérables),

ou demeurer modeste,

comme

qu'on a longtemps appelés

le «

il

convient assez

Bonhomme

» et le

à

«

ceux

Contem-

plateur. »

En

1822,

française

le

sculpteur

70,000

fr.

Mansion demandait à

pour un projet qui ne

la

Comédie

fut pas accepté.

faudrait dépenser le double aujourd'hui; et tout l'effort

Il

de

n'atteindrait

l'artiste

pas peut-être

à la

simple élo-

quence de ces deux noms gravés à côté l'un de

D'ailleurs^

avons tout

un de nos honorables

lieu

l'autre.

collègues, que

nous

de croire bien informé (2), ayant déclaré

à la sous-commission

(1)

Lettre et note de

(2)

M. Castagnary.

des

Inscriptions

M. Hérold,

nouvelles que

préfet de la Seine.

le

LE MOLIÈRISTE

8

Panthéon

serait bientôt

mes, nous avons pensé

rendu au culte des grands homqu'il n'y avait pas lieu

maintenant de dispositions

titre provisoirCy

nies auxquels

Cinq

les

ils

monuments

pierres, placées

mieux remplir

actuels plus dignes des gé-

en arrière des tombeaux, parais-

celle

nous a semblé qu'on ne

il

:

du milieu, qui

sorte de trait d'union entre les

et

non seulement nous

croira

y

fai-

a paru tout à fait topique

la

meilleure,

—

on

le

50 ou 60 pièces de vers compo-

mort de Molière

sées après la

qu''en

Molière par La Fon-

de circonstance, mais qui est

sans peine, — des

en quelque

sert

deux tombes,

sant graver la célèbre épitaphe de

taine, qui

à

sont consacrés.

sent attendre des inscriptions

saurait

de demander

mais de rendre,

définitives,

:

Sous ce tombeau gisent Plante etTérence,

Et cependant

Leurs

Dont

Ils

le seul

trois talens

Molière y

gist.

ne formoieut qu'un

le bel art réjouissoit la

esprit

France.

sont partis! Et j'ay peu d'espérance

De

les revoir.

Malgré tous nos

efforts,

Pour un long temps, selon toute apparence,

Térence,

A

droite et à

et Plaute, et

Molière sont morts

I

gauche seraient deux plaques, d'une lecture

plus facile que les microscopiques inscriptions latinesgravées

sur les sarcophages, et qui seraient ainsi disposées

Jean -Baptiste

Jean

DE LA FONTAINE,

Né à Château-Thierry,

Baptisé à St-Crépin, le 8 juillet

1621,

Membre de l'Académie

Mort

française.

à Paris, rue Plâtrière,

le

13

:

avril 1695.

POQ.UELIN MOLIÈRE,

Né à Paris,

Baptisé à St-Eustache, le

1622,

1 5

janvier

Fondateur de la Comédie française.

Mort à

Paris, rue

de Richelieu,

le 17 février 1673.

LE MOLIERISTE

Deux médaillons de bronze,

extrêmes,

compléteraient

monument

restauré,

déjà

consacré

scellés

dignement

9

dans

la

les

panneaux

décoration

— d'aspect modeste, à

du

la vérité,

mais

par quatre-vingts ans de pèlerinages

non

interrompus.

G.

Membre du Comité

Secrétaire de la

MONVAL,

des hiscriptions Parisiennes^

Sous-Commission des Inscriptions Amiennes.

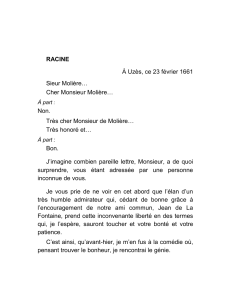

CORRESPONDANCE

M. Ch.

raire de la France

un

dans

Livet a publié,

de

et

article

remarquable,

h

sui'

et litté-

(n° 7, i8 février 1882),

l'étranger

de critique

Revue politique

la

intéressant

très

littéraire,

et très

Nouvelle collection moliéresque, du biblio-

phile Jacob. Cet article ne pouvant être reproduit dans le

où

Moliériste,

il

ferait assez

bonne

figure^

nous nous gar-

derons bien d'y chercher des sujets de polémique, relative

Mais nous croyons que M.

à Molière et à ses ouvrages.

Ch. Livet nous saura gré de relever une simple erreur

bibUographique et de mettre à néant une espérance

nous

donnée.

avait

Voici

l'erreur

M.

«

:

» apprendra peut-être

» faire

l'on vient

»

si

D

en vers,

»

Loret.

»

Rothschild

»

réimpression

»

»

si

Paul

Lacroix

pense

que l'on

que Boursault n'avait pas cessé de

guerre à l'auteur de Ylmpromptu de Versailles,

la

» recueil

qu'il

à

découvrir un exemplaire de la

qu'il publiait toutes les

Cet exemplaire,

qui

retrouvé,

l'a

des

:

a

on

n'y

Ga:(ette

façon de

donné place dans

de Loret,

lendemain

trouve

la

baron James

regretté

et lui

Continuateurs

paraissait le

prématurée

le

semaines à

même

pas

un

ce

de

sa

précieux

de sa mort

mot contre

Molière. »

Malheureusement,

le

savant

le

baron James de Roths-

LE MOLIÈRISTE

un exemplaire de

child n'a pas découvert

vers de Boursault, qui a dû

juillet

II

1665 jusqu'au mois de juin 1666;

une

seulement

datée du 19

libraire

ni

Thoisy, à

le

mois de

en

a trouvé

première,

la

1665, 2 feuilles in-folio^ sans

juillet

d'imprimeur, dans

la

il

peut-être

originale,

lettre

GaxeUe en

la

depuis

paraître

Bibliothèque

tome VIII

le

nationale

de

borné en

s'est

il

;

nom

du recueil

outre à reproduire, dans son admirable recueil des Conti-

fragments de cinq autres

nttateurs de Loret, les

que

lettres,

Boursault avait extraits de sa Gaxftte en vers et qui sont

de ses Lettres de

recueillis

à la fin

d'amour,

imprimées pour

réimprimées plusieurs

(^Paris Thêod.

Girard

y

première

la

en

fois

lééé

dans l'édition de

fois. C'est

que M.

in- 12),

d'obligation

respect^

le

et

et

1669

baron de Roths-

child a pris le texte incomplet et sans doute remanié des

six lettres qui

nous restent sur 24 environ que Boursault

avait distribuées,

à la

fît

à raison de

Galette en vers

deux

et à la

lettres par

Muse

enjouée,

paraître depuis, elles sont encore

dans

vertu

1665

le

directes

à découvrir, et c'est

premier de ces recueils périodiques,

d'un privilège du

et

roi,

dans

mois. Quant

que Boursault

le

publié,

en

cours des années

1666, que nous serions sûrs de trouver des attaques

ou

indirectes contre

Molière

;

d'autant plus que,

quatre ans plus tard, Boursault n'avait pas pardonné à ce

redoutable adversaire les épigrammes

Versailles,

sa

petite

puisqu'il

s'en

comédie de

la

de l'Impromptu de

prenait encore au Tartuffe dans

Satyre des Satyres, dirigée surtout

contre Boileau,

P.-L.

27 Février 1882.

JACOB,

bibUophile.

MOLIÈRE ET L'ÉDIT DE NANTES.

MM. SCRIBE ET VILLEMAIN A L'ACADÉMIE.

Les quelques lignes de M. L..., insérées dans

nier

numéro du

der-

le

ont réveillé chez moi des sou-

Moliériste,

venirs d'un demi-siècle, et m'ont reporté par la pensée à

la

M.

réception académique de

ma mémoire

c'était, si

Scribe.

en janvier 1836;

est fidèle,

un

plus aujourd'hui de survivant

assistais,

J'y

il

et

n'y a

seul académicien de

ce

temps-là.

Bien que près de cinquante ans se soient écoulés depuis

lors_,

vois

je

directeur.

discours

et

L'un

un

Rappelant

encore

j'entends

très

récipiendaire

le

trouver dans les galeries de Versailles

:

fort

«

toutes les illustrations qui m'entourent, dit

milieu de toutes les

rir

à

«

pompes

mes souvenirs ou

tonner

le plus, c'est

à

ma

littéraires

mes yeux,

a réussi

vent votre

nom

»

savait

milieu de

M.

Scribe, au

qui viennent

ce qui

ici s'of-

devrait

m'é-

répondit spirituellement

ici les

de vos comédies

Toute

cette

dire, fut

;

et

applaudissements qui sui-

sur tous les théâtres de

que de l'Europe.

M. Villemain

lui

comme une

vous venez de retrouver

étonné de se

Au

présence. »

Votre discours, Monsieur,

M. Villemain,

le

heureux début.

mot du doge de Gênes,

le

et

bien inspirés, eurent pour leur

et l'autre^

un

la

France

réponse,

petit

dite

et pres-

comme

chef-d'œuvre

de

I3

LE MOLIERISTE

de

délicatesse,

M.

grâce, et parfois de fine

ironie. « Jamais

Scribe n'avait été aussi finement critiqué,

aussi spiri-

tuellement loué. (i). »

Au

début,

mais bientôt

parler à

M.

la

main du directeur

la griffe se laissa

compagna

Quand

sa phrase

d'un

«

Monsieur

pardon,

sourire et les bravos de l'auditoire.

le

Monsieur

il

de ses guerriers^ de ses lauriers »

»

vint à

fiât

dit

entendu ni vu

Ce

,

il

ac-

qui pro-

»

«

pardon^

d'un ton, accentué d'un geste et d'un

regard, dont ne sauraient se rendre

ni

gantée de velours,

Scribe « de ses colonels en retraite, de ses vieux

et braves soldats,

voqua

était

apercevoir.

l'orateur, et

compte ceux qui n'ont

que seraient impuissants à

reproduire ceux qui l'ont applaudi.

M.

M. Villemain,

s'étonne que

I

et l'histoire littéraire et

l'histoire

qui

«

politique,

outre une excellente mémoire,

ait

mention

de Nantes.

J'ai

main,

très originale

l'édit

et j'ai

Mais

il

qui avait en

passé sous silence la

»

peu M.

eu l'honneur de connaître quelque

historique de

cité.

de

connaissait

Ville-

de bonnes raisons pour affirmer que l'erreur

M.

Scribe n'avait point échappé

était

homme du monde, bon

à

sa saga-

pour tous

ses

confrères, malgré la tendance de son esprit à l'épigramme,

indulgent

pour

les

torts

littéraires,

scrupule de donner à un confrère,

et

il

se

serait

fait

sur le seuil de l'Aca-

démie, une leçon d'histoire devant une assemblée sympathique, qui n'était venue que pour applaudir le nouvel élu.

Je m'étonne seulement qu'il ne

averti dans le tête-à-tête. Je

(i)

l'ait

m'étonne bien plus encore

Revue des Deux-DiCmdes 15 février i8j6.

,

pas charitablement

LE MOLIÈRISTE

14

qu'aucun des membres de

commission devant

la

laquelle le

récipiendaire avait lu son discours avant de le prononcer

en séance publique, ou

ou n'en

ait

C'était

n'ait pas

vu

grossière

la

une révélation qui devait apparemment

d'un ami, ou peut-être d'un ennemi. Toujours

ne

« la

de

sais plus

quel critique, et que

comédie de Molière nous

l'édit

de Nantes

? »

fut

lui

venir

est-il

que

semaines après la réception, par

l'erreur fut relevée, quelques

je

erreur,

pas prévenu l'auteur.

fameuse phrase

la

si

parle-t-elle

de

la

révocation

prononcée en pleine Académie,

et

textuellement imprimée dans les premiers exemplaires du

discours, des cartons réparateurs la

derniers,

où on

l'eût

firent disparaître des

vainement cherchée.

Meilleur et plus indulgent en vieillissant,

ac melior veniente senectâ, »

je

pardonne

Scribe cette violence à l'histoire,

lui faites à la

grammaire

—

« O^ollior

volontiers à

comme

toutes celles par

et à la poésie. Je les lui

pardonne

en faveur des jouissances que son théâtre a données à

jeunesse et à

mon

Le temps présent

pas trop oublieux des qualités

n'est-il

de l'auteur de Bertrand

et

Raton,

littérature, toute célébrité

durable est

?

trop

et

siècle

dur pour ce

Dans tout genre

«

un grand

donné à personne d'amuser impunément

pendant vingt ans de

C'est

M. Villemain

titre,

le

de

et

il

public

suite. »

qui a dit cela à

M.

Scribe lui-même,

qui pourrait aujourd'hui ne pas être de l'avis du

critique, et

ma

âge mûr.

grand amuseur de son

n'est

M.

ne pas partager son appréciation?

H.

MOULIN.

célèbre

UNE QUESTION DE DROIT

A PROPOS DU

TARTUFFE

«

»

Notre collaborateur M. Ch. Livet vient de terminer, pour

rie

la librai-

Paul Dupont, une édition du Tartuffe, précédée d'une notice, accom-

pagnée de notes sur tous

nombreux exemples

dans

pris

ont paru réclamer des éclair-

les points qui

cissements, et suivie d'un lexique où

les

il

s'est

appliqué à

contemporains,

justifier,

mots

les

par de

et tours

de

phrase employés par Molière.

S'agit-il

1

de

donation entière »

la «

faite

par

Orgon

à Tartuffe

:

176. Je ne veux point avoir d'autre héritier que vous,

Et

de ce pas, en fort bonne manière

je vais

Vous faire de mon bien donation entière.

Un bon et franc ami, que pour gendre je prends.

M'est bien plus cher que fils, que femme et que parents.

Voici

le

commentaire de M. Livet sur ces vers

lecteurs auxquels

il

est destiné,

il

;

suffisant

qui trouveront naturellement leur place dans notre Recueil

—

«

et

il

ne faut voir

comédie, une de ces conventions

ple,

Orgon

L'exhérédation de ses enfants par

possible en droit,

qu'un

là

comme

celle,

en vertu de laquelle un mariage décidé

tement conclu par

la

signature

pour

les

comporte quelques développements

du

contrat.

est

:

n'était pas

moven

de

par exem-

immédia-

Les exhérédations

ï6

LE MOLIÈRISTE

que

n'étaient pas arbitraires; elles ne pouvaient être faites

pour des causes légitimes

l'acte

et

exprimées dans

véritables

:

exhœres

Bis septem causis

Si

patrem

feriat

filius

aut maledicat

esto

:

ei, etc.

Aucune des quatorze causes d'exhérédation ne pouvait

s'appliquera Damis ou à Marianne.

Orgon eût-il eu, d'ailleurs,

des motifs légitimes pour les déshériter,

révoquer son acte

que

;

ne

l'eût-il

il

pouvait toujours

pas révoqué,

il

aurait suffi

réconciliation entre lui et ses enfants fût

la

connue

par sa conduite à leur égard, pour que l'exhérédation fût

nulle de plein droit. »

Plus loin

«

La donation

devant

les lois

En

»

:

entière faite par

dans

effet,

la

coutume de

devait réserver aux

vifs

c'est-à-dire

moitié

la

Orgon

n'était pas possible

du temps.

Paris, la donation entre

enfants au

de

la part

moins leur légitime,

héréditaire

de chacun

d'eux, part différente pour les cadets et pour l'aîné. Celui-

en

ci,

effet,

couronne,

outre

comme

les

fiefs

relevant

duchés, comtés,

directement de

marquisats,

revenaient en récompensant ses cadets,

préciput consistant dans

du

fief,

l'aîné

avait encore

un

château ou principal manoir

deux enfants, Damis par exemple,

de

du

tiers

suite,

donc d'un

la

reste des fiefs,

légitime,

tiers

Marianne au

ou demi-part de

avait

droit

tiers restant.

l'héritage,

était

pour Damis, d'un demi-tiers ou d'un sixième

pour Marianne ; de

vait

lui

avec cour, basse-cour, jardin; outre son préciput,

aux deux

Par

le

la

qui

plus,

Orgon, veuf

donner au delà de ce que

le

et remarié,

ne pou-

moins-prenant de ses enfants,

LE MOLIERISTE

I7

Marianne, par conséquent, avait à recevoir dans sa succession

:

de Marianne étant d'un sixième de

or, la légitime

fortune d'Orgon, celui-ci ne pouvait disposer de plus

la

de Tartuffe, déduction

d'un sixième en faveur

préciput assuré à l'aîné.

M. Loyal

Plus loin encore, lorsque

nouvelle remarque

:

Ni Orgon, Tartuffe ou

temps de

vient

Signifier l'exploit de certaine Ofdonnance,

1746.

«

du

faite

»

faire

insinuer,

le

notaire n'avaient

eu

de

c'est-à-dire enregistrer l'acte

donation, formalité sans laquelle

il

n'était pas valable

le

;

ni

Tartuffe n'avait eu le temps de faire rendre une ordon-

nance définitive permettant à un huissier de sommer Orgon

de

«

les

comédies,

vuider

il

Dans

».

d'ic}'

ce

passage,

comme

dans toutes

de convention que l'auteur supprime

est

les formalités légales.

»

par

Quant aux

le sergent, ils

garnissaires,

imposés au nombre de dix

auraient dû l'être en vertu d'un jugement;

mais ce jugement n'a pu être rendu que grâce aux conventions théâtrales. »

Enfin

:

« L'ingratitude

la

donation

:

«

de Tartuffe

venance des enfants

révocation pouvait

d'ailleurs, la

et

vifs,

nullité

pour cause d'ingratitude.

offrir à

de

quoique irrévo-

peuvent être révoquées par

»

la sur-

— Cette

Mofière un dénouement facile

donation entière n'avait été nulle de plein

droit, à cause des enfants qui

de leur légitime.

une cause de

Les donations entre

cables de leur nature,

si,

était

Si

ne pouvaient

donc Molière

être dépouillés

a adopté

un autre dé2

LE MOLIÉRISTF.

l8

nouement,

Roi

c'est

de dessein bien arrêté

du

l'intervention

:

sont donnés assuraient

et les éloges qui lui

la

repré-

sentation de la pièce

Molière abuse

«

français

Si veut

:

le

ici

de

la

maxime fondamentale du

^Koi, si veut la Loi

Quoe vult Rex

:

consona Legi.

sanctae sunt

fieri,

(Nov. 105,

de cette autre

et

:

Le Roi

«

de Livonière). Le

Molière prête au Roi de rompre

et Tartuffe

terme de

droit

contrat passé entre

le

ne peut s'expliquer que de deux façons

XIV, qui

reconnaissait, avec Louis

il

ad fin.)

cap. 2,

est le principe et le

toutes les justices. » (Pocqijet

tion dans ses Mémoires (Ed. Dreyss,

droit

I,

:

que

Orgon

ou bien

a émis cette préten-

209), que « les Rois

sont seigneurs absolus, et ont naturellement la disposition

pleine et libre de tous les biens, tant des séculiers que des

ecclésiastiques,

ou bien

il

fait

pour en user

ou baron, dont

les

qui

hommage,

il

comme

doit foi et

relèvent directement

fiefs

et qui

transmission à Tartuffe. »

—

dans l'intervention royale,

comme

même,

droit

Le

M.

à

soulever,

qu'il

remarquons

dans

la

donation elle-

théâtre, et

y

ait

ici

»

une contradiction

1783. Qui viendra seulement passer

M. Loyal

invitant

ses

non

une question de

Lo3^al,

Avec dix de

la

quelconque, inattaquable devant

Incidemment, mais sans

droit

;

du Roi, à

n'en accepterait pas

Parlement ou toute autre cour souveraine.

le

»

plus simple est de voir

un moyen de

impossible en droit,

l'application d'un

et

économes

sages

d'Orgon un seigneur, duc, marquis, comte

ici la

nuit

gens, sans scandale et sans bruit,

Orgon

:

entre

I9

LE MOLIÉRISTE

1790.

On

A

vuider de céans jusqu'au moindre ustensile.

comprend qu'Orgon ne

y

puisqu'il

a donation

coucher dans

puisse enlever ses meubles,

entière,

maison dix garnissaires pour

la

mais alors comment l'oblige-t-on

ustensile

que M. Loyal

et

à. vuider

les

fasse

garder

;

jusqu'au moindre

?

Sans nous arrêter à ce point incident, revenons à

question principale de

la

donation.

la

— Voici des considé-

rations nouvelles et des faits à l'appui des principes posés

plus haut

1°

La

En

:

donation devait réserver la légitime des enfants

1632,

juillet

il

à la seconde

fut jugé

:

chambre des

Enquêtes du Parlement de Toulouse qu'une mère ayant

fait

donation à son

de ses enfants

gitime,

la

légitime

la

donation

des enfants,

n'étant pas

suffisante

aux enfants sur

à la charge de payer à chacun

frère,

somme

de

six cents

somme

ladite

pour

le droit

de

les biens

Combolas, qui rappelle

la

de

que

la

père

la

—

de

d'Orgon

mère.

cette décision, fait

et

faite

remarquer,

par

«

le

père

quand

que

si le

le

»

de Tartuffe.

respect de la légitime des enfants était

la loi

la

livres

de propos déHbéré au préjudice de ses enfants.

C'était le cas

Le

lé-

nature donnait

mère, doit être entièrement révoquée

la fait

cents

six

d'accord avec Bartole, qu'une donation

ou

pour leur

livres

révoquée à concurrence de

serait

père, pour frauder son

fils,

tel

aux yeux

avait

vendu

tous ses biens, le contrat de vente pouvait être cassé jus-

concurrence de

qu'à

la

allait

même

la légitime

;

la

coutume de Paris

jusqu'à annuler en faveur des enfants l'aHéna-

20

LE MOLIÉRISTE

tion des biens

(Décisions

leurs pères ont reçus de leurs ayeux.

que

M. de Combolas,

Arrêts recueillis par

et

XXXII).

ch.

2° Nécessité de P insinuation ou enregistrement

Un

ayant

père,

fait

:

donation de ses biens à un

réserve faite de la légitime de ses enfants, était

d'avoir

insinuer (enregistrer)

fait

donation fut cassée

le

la

Grand'Cham-

fondait sur ce

l'arrêt se

;

donation n'était valable qu'à partir du jour de

la

sinuation, et que

En

exigée.

ont pensé

inipeiu

qu'une des raisons de l'insinuation

est ne qui^

sine-

judicio,

tanquam prodigus

pourquoy, ajoute Combolas

devant

elle se doit faire

le

{ouvr.

fait la

s'informer

ou

s'il

VI, ch.

ait

donation,, et qu'il puisse

forcé,

ou

donne volon-

s'il

qu'en donnant son bien

et afin

III),

qu'il

afin

il

ne

soit pas

»

A Paris,

où demeurait Orgon, l'insinuation ou enregis-

trement se

de voir

a esté induit

Voilà

donet.

liv.

cit.,

juge ordinaire,

connoissance de celuy qui

trompé.

elle était

Guy Pape

aliquo,

tairement,

le

Ferrières et

les jurisconsultes

effets

«

l'in-

de rigueur avant

l'insinuation était

décès du donateur, à cause du motif pour lequel

:

1°

faisait

que

au Châtelet

la

;

il

aurait été facile au juge

donation d'Orgon ne réservait pas

légitime des enfants, puisqu'elle était entière

;

était faite dans le but de dépouiller les enfants;

comprenait même, étant entière,

4°

tiers,

mort avant

de donation. La

l'acte

1630 en

24 janvier

bre du Parlement de Toulouse

que

—

VI,

liv.

qu'Orgon

gus dotiaverat;

les biens

et,

qu'elle

3° qu'elle

reçus des ayeux

impetu aliquo, sine judicio,

—

— 2"

—

la

;

tanquam prodi-

en somme, que pour tous ces motifs

réunis, la donation devait être annulée.

LE MOLIERISTE

Mais d'un autre côté,

l'enregistrement,

il

était

il

l'acte

21

n'ayant pu être soumis à

n'y avait pas à en réclamer l'annulation

Donc, toute

l'histoire

n'est qu'une convention

qui termine

de

la

donation dans

dramatique,

pièce devait être,

la

laissé à la libre disposition

et le

comme

un contrat, de

la faculté

qui restait à

révocation de sa donation,

du donataire;

le

— Donation

le

Tartufe,

dénouement

tout le

de l'auteur^ sans qu'il y

s'occuper du droit qu'avait ou n'avait pas

la

ait

reste,

même à

Roi de rompre

Orgon de demander

en invoquant l'ingratitude

et annulation, sont

également

des fictions dramatiques.

Ce

:

nul de plein droit.

qu'il fallait

démontrer.

Ch.-L. LIVET.

PAPILLON DE LA PERTE

PARENT DE MOLIÈRE

(Recherches)

Dans

le

n" 32 du Moliériste (i"

directeur faisait appel à tous les

cher quel pouvait être

les

le

Menus

plaisirs

moliéristes pour recher-

degré de parenté existant entre

Papillon et les Poquelin,

des

novembre 1881) notre

du Roi,

et cela parce

le

sieur

que l'intendant

Denis Papillon de

la

Ferté, s'était flatté d'appartenir à la famille de Molière. Je

ne puis, hélas

mais

!

élucider la question d'une façon définitive,

devoir fournir aujourd'hui quelques rensei-

je crois

gnements dont

par rapport au problème à résou-

l'utilité,

dre, ne se réalisera toutefois

que

vient à être reconnue

Du

consécration,

ment dénués

juste.

si

l'hypothèse proposée

reste,

mes renseignements ne

d'intérêt

puisque,

à

défaut de cette

seront

pas entière-

comme on

le verra, ils

touchent de très près à une parente par alliance du grand

comique.

Si Papillon était parent de

riage de Geneviève Béjart,

Jean-Baptiste Aubry,

Papillon,

taire

il

fils

Molière par

le fait

du ma-

belle-sœur de Molière, avec

de Léonard Aubry et d'Anne

faut avouer qu'il aurait

eu plus de

profit à se

qu'à revendiquer l'honneur de cette parenté.

Celle-

.

LE MOLIERISTE

ci,

23

passablement vague et d'ailleurs

en tout état de cause,

vait,

recherches sur

procurer qu'un bénéfice

lui

d'amour-propre assez mince,

tandis qu'au

origines de

les

s'exposait, pouvaient avoir

vertes très peu flatteuses.

ne de-

très éloignée,

contraire

auxquelles

famille,

sa

les

il

pour conséquence des décou-

on sera forcé de

C'est ce dont

convenir quand on aura lu ce qui

d'un Factum

suit^ extrait

du temps, plein d'informations sur

les Papillon

et surtout

sur les Aubry-Papillon qui s'allièrent aux Béjart:

Pour reprocher valablement Sébastien Aubry, vulgairement appelé,

«

le petit

Aubry^

trois

nom

n'y auroit qu'à dire son

il

adjouster aucune autre chose

nommer

;

mots un amas horrible de tous

petit

le

tout seul,

Aubry,

et sans

c'est

faire

y

en

reproches et de

toutes les

un maistre Paveur, qui

a toujours

les

infamies

Son

fait

assez

Aubry)

père, (Léonard

paroistre

d'honneur selon

ny de plus grand

et qui après tout n'eut

déplaisir

en vivant

veu dans sa nombreuse famille deux de

en avoient toujours

mort dans

sa condition, qui est

ceux de sa connoissance,

sion

estoit

beaucoup de probité dans son employ, qui

et

ses

l'estime de tout

jamais d'autre confu-

en mourant, que d'avoir

fils

une de

et

déshonneur, l'opprobre

esté le

a vescu avec

et le

ses filles, qui

rebut dès les

premières années de leur plus tendre jeunesse.

La mère du

Anne Papillon,

roué, mais

malheur

a le

maistre d'escrime

nepveu de

Aubry, laquelle

petit

qui

et

est

encore en vie et qu'on appelle

honte d'avoir esté

la

sœur de

ce

Jameux

infâme gladiateur Papillon^ qui ne fut point pendu ny

mérita mille fois de

cet oncle

seulement selon

et la

mort,

la chair

et

et

l'estre

:

Le

Aubry

petit

est

digne

peut passer pour son image vivante, nonle

sang,

mais encore selon

les

moeurs

et

l'esprit.

Le

plus âgé de ses deux frères est maistre paveur,

Aubry,

dit des Carrières

Béjart) qu'il a autant

luy-mesme par

Le second

;

il

a espousé la

sœur de

la

déshonorée par son alliance,

on

le

nomme

Jean

Molière (Geneviève

qu'il

a esté difi"amé

cette prostituée.

frère

du

petit

Aubry

s'appelloit Nicolas

;

c'estoit

un dé-

bauché, un prodigue, un cruel d'indignation, un breteur, un brigand.

LE MOLlÈRISTli

24

un assassin de profession

très

misérablement dans

il

;

tué très justement, mais

l'ut

rencontre du

la

commirent eux deux ensemble sur

vol

et

il

mourut

de l'assassinat qu'ils

grand chemin de Chaillot au mois

le

d'Octobre de l'année 1669.

Marie Aubry

qui soit

est la seule

connue par

de toutes

ses désordres.

les

quatre sœurs du petit

Il suffiroit

pour

la

mement, de luy reprocher publiquement, que d'une

Aubry

reprocher

légiti-

part elle est

de Sébastien Aubry, c'est-à-dire du plus scélérat des

hommes

qui sont présentement à pendre ou à rouer, et que d'autre part

niepce de feu 'Papillon^ c'est-à-dire

ayent esté pendu ou roûei

teux et

les

;

du plus infâme de

car en effet voilà les

coule dans ses veines,

pas,

il

en

estoit

,

si

deux reproches

parmy

resté

Presque tout Paris

l'esprit

âme à

corps et son

tout le sang

les

plus hon-

une personne

corrompu qui

une seule goûte qui ne

pour luy former quelque pudeur sur

nue dans

elle est

hommes morts qui

tous les

plus forts qui puissent estre faits en justice contre

qui n'auroit eu garde d'y paroistre

le visage,

ou quelque

qu'elle

sçait

sœur

vivans,

le fut

rete-

a prostitué

des gens de tous âges, de tout sexe,

son

de tous pays,

de toutes humeurs et de toutes conditions, et cette notoriété publique

vaut bien autant qu'une preuve par

tre

et

écrit, etc....

Aubry soit le cadet de ses deux frères et de ses quasœurs, néantmoins on peut soustenir qu'en matière de scélératesses

Quoique

le petit

d'abominations,

méchant de

sœurs; Car

il

a pris le préciput et le droit d'ainesse sur le plus

deux

frères et sur la seule meschante de ses quatre

y a très peu de gens en France, qui entendant

parler du petit Aubry, ne s'écrient en mesnie tems, c'est un Imposteur,

un Calomniateur, un Assassin, un Voleur, un Blasphémateur, un Athée

c'est un homme qui^ a toujours eu les mains pleines du sang et du

ses

enfin,

il

;

bien d'autruy

;

en un mot

un personnage couvert de

c'est

de crimes, et sans aucune exception, ou pour

l'excellente

satiriques,

et

toutes sortes

cet endroit par

admirable expression du plus juste de tous

c'est

aucune vertu

finir

les

poètes

un monstre remply de toutes sortes de vices et sans

Sebastien Aubry est convaincu de vingt-trois diflfé-

rens vols et assassinats qu'il a

commis, tant de jour que de

sur les grands chemins qu'ailleurs, tant luy seul qu'avec

nuit, tant

d'autres gens

de sa trempe.... »

Cette diatribe très colorée est de Guichard.

reux avait

afFaij:e

à

forte

partie

;

il

se

Le malheu-

défendait contre

LE MOLIÈRISTE

LuUy dont

les

accusations mensongères, moins habiles

qu'impudentes, avaient

toutefois

chaîné toute sa fureur.

chercher à

et

n'est

Aubry-Papillon,

le

et

dé-

heu de

la

procédure tortueuse

seulement de savoir

s'agit

Il

si le

malheureusement pour

dit est vrai, et

il

ici

dans lesquelles son ad-

des machinations embrouillées

fonds de ce qu'il

pas

langage violent et fortement imagé

justifier le

l'enserrait.

sa verve

excité

Mais ce

d'un plaideur révolté et indigné de

versaire

2$

nous faut constater, après

que Guichard n'a rien inventé. Papillon

les

vérification,

maître d'armes,

le

Nicolas et Sébastien Aabry-Papillon, ainsi que leur sœur

Marie, furent bien

Si,

a dépeints.

tels qu'il les

en se faisant gloire d'un

avec Molière, Papillon de

lien

de parenté quelconque

Ferté s'appuyait sur ce qu'il

la

comptait parmi ses ascendants Papillon

neveux

dignes

et

sa

venir naïvement se brûler à la chandelle

l'intendant des

Menus,

celle

phces

dans laquelle

Espérons, pour

?

une autre

fa-

moins détestables

prenait ses

amis

com-

et

!

Enfin notons, pour

contre les

rières,

LuUy

ses

n'était-ce pas

qu'il appartenait à

mille de Papillon ayant des antécédents

que

bretteur,

le

peu vertueuse nièce,

finir,

qui

Aubry ne reproche

que

sa

triste

parenté,

si

Guichard dans sa haine

à Jean Aubry,

c'est

qu'à coup sûr

trouva pas autre chose à dire contre lui;

et l'une

Caril

ne

le

furent

de ses quatre sœurs.

Er.

ne

l'époux de Ge-

neviève Béjart fut donc plus estimable que

son oncle, ses deux frères

dit des

thoinan.

PETIT QUESTIONNAIRE

DEMANDES

—

28.

quiniste,

Wasili Teploff.

un manuscrit

— trouvé,

— une

J'ai

russe,

traduction des Fourberies de Scapin.

traduction est

cette

nom

les

Le

véritable titre de

Ruses de Scapin. L'auteur a pour

Wasili (ou Basile) Teploff. Je

une date

chez un bou-

copie, je crois, d'une

sur ce manuscrit

lis

1757.

:

Dans son

excellente et savante Bibliographie Moliéresque,

M. Paul Lacroix donne la liste des traductions russes de

Molière

Tartuffe, V Avare, l'Ecole des Maris, ÏEcole des

:

Femmes, par Ivan Kropotov;

le

Mariage forcé, TpurD. Lensky;

le

Misanthrope, par Fedor Kokoskin; Amphitryon, par Pierre

Svistunov, etc., etc.

Je vois

même,

une traduction des

figurer

Mais de

Smirnov.

Teploff,

il

Scapin,

par Basile

il

imprimées en Russie?

de Scapin ont-elles été

soumis

peintre, et

Fourberies de Scapin, par Ivan

cette traduction de

n'en est point du tout question.

Ces Ruses

J'ai

dans l'ouvrage du bibliophile Jacob,

le

mon

manuscrit à

me répond

:

«

ami B. Vereschagin,

La traduction

n'est point

le

du

tout mauvaise. »

Quelque moliériste russe

pourrait-il

renseignements sur Wasili Teploff

et

me donner

des

sur ses travaux de

producteur ou de traducteur?

Jules

CLARETIE.

BIBLIOGRAPHIE MOLIÉRESaUE

— La

Molière à la Librairie des Bibliophiles.

que

Bibliophiles,

M.

dirige

librairie

des

Jouaust, continue la publication

de sa belle édition grand in-8° du Théâtre de Molière, avec

de Louis

les dessins

Leloir,,

meng. Le tome Vil

a

gravés à l'eau-forte par Fla-

paru récemment;

il

'Bourgeois gentilhomme,

Tsyché et

On

devant paraître avant

comme

annonce,

juillet,

le

tome VIII

et

Comtesse d'Escarbagnas,

contient le

Scapin.

les Fourberies de

mois de

le

dernier, qui comprendra, avec la

Femmes

les

Malade

savantes et le

imaginaire, les deux farces attribuées à Molière, la Jalousie

du barbouillé

et le V^édecin volant.

Nous pouvons annoncer

très

prochainement,

pubHé dans

de Molière^

de

la

le

comme

aussi,

devant paraître

tome premier d'un

le

format in-ié,

Nouvelle bibliothèque classique, à

Cette édition sera précédée

de

la

3

autre Théâtre

et qui fait partie

francs le volume.

préface de 1682, aug-

mentée de notes importantes, par M. G. Monval.

La réimpression des T^ièces originales de Molière, faite par

de M. Louis Lacour, vient de se terminer par la

les soins

publication

Femmes Savantes; mais

des

ajouter le Malade imaginaire,

rapprochée de

la

va

y

dont l'impression a été

si

mort de Molière.

Il

se

l'éditeur

propose

même

de pubUer aussi individuellement chacune des pièces qui

ont paru pour

la

de 1682,

que

afin

première

les

fois

dans l'édition

collective

amateurs puissent avoir

ainsi

le

sous

la

théâtre complet de Molière en pièces séparées.

Enfin,

la Librairie

des Bibhophiles continue,

28

LE MOLIÈRISTE

direction de

M. Paul

collection inoliéresque

Veuve à la mode de

,

Lacroix,

publication de

la

la

Nouvelle

dans laquelle a paru récemment

De

la

Vizé, et qui s'augmentera prochai-

nement de Myrtil et Mélicerte^ précédé d'une notice de

M. Edouard Thierry sur ÏKélicerte.

—

—

GÉRARD DU BouLAN.

Saint-Remy,

de

M. Romuald Le

administrateur de

banques coloniales,

officier

de

la

Pelletier

l'agence centrale des

légion d'honneur, décédé

à Paris, le lé mars dernier, à l'âge de 73 ans, était l'au-

Y Enigme d'Alceste, qu'il avait publiée en 1879

pseudonyme de Gérard du Boulan.

On se souvient que notre collaborateur, M. H. de

Lapommeraye, a fait de cette étude sur le Misanthrope et

la société du temps le sujet d'une conférence à la salle

teur de

sous

le

des Capucines.

— RoTROU. —

D'intéressantes Notes critiques

et

biogra-

phiques sur ce précurseur de Molière, viennent de paraître

en une brochure in-8° de 44

p.,

13, rue de Médicis. L'auteur est

chez L. Cerf, éditeur,

M. Léonce Person,

pro-

fesseur au lycée Saint-Louis,

— M,

Auguste Baluffe poursuit, dans V Artiste,

ses très

curieuses recherches sur MoHère.

La livraison du 26 février renferme un article sur les

Homonymes de ses personnages comiques, précédé d'une

Armandc Bêjart, gravée à l'eau-forte par M. L. Courtois,

« d'après un portrait du temps », dont nous ne voudrions

pas garantir l'authenticité.

—

publie

La revue Slowinœ (le Slave), qui paraît à Raguse,

un certain nombre de traductions inédites de

Molière en croate, qui ont été représentées à Raguse au

siècle dernier.

Comme

il

arrive le plus souvent, ces tra-

LE MOLIERISTE

ductions sont adaptées aux

—

Le Journal

mœurs

29

et

usages du pays (i).

asiatique de janvier

intéressante notice de

1882 contient une

M. Barbier de Meynard

sur ÎSColière

que nous ne pouvons transcrire aujour-

traduit en turc,

d'hui, faute d'espace, mais sur laquelle

nous reviendrons

certainement.

—

Une

M. le D*^ H. Schweitzer

du 4^ cahier du Molière-Muscum,

grave indisposition de

a retardé la publication

que nous avions annoncé pour

seulement en

—

M.

le

du

lecteurs

de janvier.

Il

paraîtra

Mahrenholtz, de Halle, bien connu des

D"^

Moliériste^ vient

Leben und

ïMoliére's

la fin

avril.

de publier chez Henninger

Werhc vom Standpunste

des

:

heutigen

Forschens (Vie et ouvrages de Molière, d'après les recherches

les plus récentes).

— Le

—

Le tome III de la nouvelle

Molière-Moland.

Œuvres complètes de V^ColièrCy collationnées sur

originaux et commentées par M. Louis Moland,

édition des

les textes

vient de paraître à

la librairie

de Garnier frères, daté de

1880.

Le plan de notre

excellent collaborateur se dessine plus

nettement dans ce nouveau volume, qui contient

Amoureux en deux

Comédie

Don Garde

la

le

Dépit

actes, conforme aux représentations de

française, les Précieuses ridicules,

de Navarre,

Sganarelle et

accompagnés de notices prélimi-

naires et escortés, en outre, de Vlnteresse (la Cupidité) de

Nicolo Secchi, de

la

Déroute des Précieuses, mascarade, du

Récit en prose et en vers de la farce des Précieuses,

Jardins, des Véritables précieuses,

par M"* Des

comédie de Baudeau de

(i) Voir la note sur Bétondic, Jorgo et Tudisi, communiquée à

M. Paul Lacroix, par notre collaborateur M. E. Picot {'Bibliographie

niolièresqtie,

2'^

édit.

,

p. 189).

30

L1-;

Somaize

suivie

MOLIERISTE

du Dialogue de deux

Amours d'Alcippe

précieuses sur les affaires

de

et

très rares

pour

la

ou

les

Doneau,

François

par

Céphise,

c'est-à-dire des sources, parodies, suites

ments

ou

enfin de la Cocue Imaginaire

de leur communauté,

dérivés,

docu-

plupart et devenus indispensables

des œuvres et à leur histoire.

à la complète intelligence

La distribution originale des Précieuses donnée par

M. Moland n'est pas absolument exacte. Le rôle de

Madelon fut créé par Madeleine Béjart; celui de Cathos,

par

Catherine de Brie,

de Marotte, par [Marie

celui

et

Ragueneau, qui devint plus tard M"^ La Grange.

Le

côté faible

de ces volumes

est

l'illustration.

Les

éditeurs ont utilisé les anciennes compositions de Staal,

gravées sur acier. Leur belle publication des Chefs-d'œuvre

de la

réclamait une inter-

littérature française méritait et

en un

prétation à la fois plus artistique et plus exacte,

mot

plus conforme au goût du jour.

— Viennent de

paraître, à la librairie P.

tMémoircs de Samson

de la

dessiné par G. Jacquet,

trait

— Pour

frères, les

OUendorff,

fort vol.

i

in-i8,

Gombaut

de

et

fr.

3

50.

Charavay

paraître prochainement, à la librairie

Amours

les

Comédie française, avec un por-

de Macée, étude

sur

une

ancienne tapisserie française du musée de Saint-Lô, avec

4 héliogravures

et

10 fac-similé d'estampes anciennes, par

Jules Guiffrey, avec

« plus,

et

cette

une tenture de

épigraphe tirée

tapisserie des

de Y Avare

Amours

de

:

Gombaut

de Macée. »

—

Nous recommandons

lecteurs

la livraison

de

la

tout

particulièrement à nos

Revue des Deux

paraîtra le 15 avril. Elle contiendra

des

Femmes,

G. Coquelin.

intitulée

Mondes,

une étude sur

qui

l'Ecole

VArnolphe de Molière et signée

DU MONCEAU.

:

BULLETIN THÉÂTRAL

— Mardi 28

Comédie française.

(MM.

Les Précieuses Ridicules

cadet, Villain,

(MM.

—

Dimanche

:

M™"

J.

5,

le

Martel, Joliet, Villain, Truffier, Baillet,

Davrigny, Leloir, M"^ FayoUe).

l'Avare

mars

matinée:

Davrigny, P. Reney, Tronchet;

Samary, Bianca, Martin).

Mariage forcé

février et jeudi 2

Coquelin, Barré, Coquelin

(MM. Coquelin

— Dimanche

12, matinée

Boucher, Martel,

cadet,

:

Joliet,

M""

(MM.

Richard, Truffier, Le Bargy, Leloir, Tronchet;

Rei-

chemberg, B. Barretta, Bianca),

Thi-

ron, Mounet-Suliy,

M™"

de Féraudy;

Mardi 14,

le

D.

et

Joliet,

Félix,

Richard, Davrigny,

Samary,

J.

Dudlay).

—

Mariage forcé (Coquelin aîné joue Pancrace).

— Dimanche

Pancrace);

La Roche,

Amphitryon

le

19,

matinée

soir,

les

:

le

Mariage forcé QoXïqx. reprend

Fourberies

Scapin

de

(Coquelin

cadet).

— Mardi 28

amoureux. — Dimanche

5,

27' soirée

:

V Ecole des Maris.

—

28* soirée populaire

:

Tartuffe (Sicard).

—

29^ soirée populaire

:

Odéon.

avec

la

populaire

V

matinée

acte

Course des Apothicaires.

populaire

:

mars,

février et jeudi 2

l'Avare (Clerh,

M'»'^

:

de

—

le

Dépit.

M.

le

Dépit

— Lundi

Lundi

6,

13,

Lundi 20,

de Pourceaugnac,

Lundi 27, 30^

Raucourt).

soirée

LE MOLIÈRISTE

32

—

DE France.

CoLLi-:GE

Cours de M. E.

Mercredi i" mars, Don Juan

depuis

mystères;

les

Misanthrope

nages.

:

Coquelin aîné;

Rousseau;

suite

22_,

Timon de

le

du

acte

—

scène.

la

:

—

Mer-

Mercredi 15,

du Misanthrope: Plutarque,

une conférence

de Fabre

Philinte

le

l'hérésie de

ex-sociétaire de la

3''

sur

Shakspeare;

M. Schére^

Salle des Capucines.

le

Deschanel

fantastique au théâtre

modèles originaux des principaux person-

— Mercredi

Lucien,

statues

les

le

pour cause d'indisposition.

credi 8, relâche

le

:

—

Comédie

d'Eglantine;

de

J.-J.

(i).

Conférences de M. Talbot,

française

:

du Misanthrope; Mercredi 22,

Mercredi 8 mars,

les

4''

et

actes

5''

^Misanthrope.

Association PHiLOTECHNiauE (section du Lycée Fontanes),

— Lundi 20 mars,

à 8 heures

du

soir:

Don Juan^

dans Molière

et

M. Talbot,

professeur de rhétorique au Lycée Fontanes.

dans ïKozart,

« causerie

de 40 minutes

»,

par

MONDORGE.

(:)

Notre prochaine livraison sera presque entièrement consacrée à

article de M. Ed. Schérer, qu'a publié le

répondre à l'inqualifiable

Temps du 19 mars.

Imprimerie de Pons (Charente-Inférieure).

— NoëlTexier.

QUATRIÈME ANNÉE

NUMÉRO 38

MAI 1882

LE

MOLIÉRISTE

%EVUE MENSUELLE

PUBLIÉE AVEC LE CONCOURS DE

E.

MM

:

Campardon,

J. Claretie, F. Coppée, V. Fournel,

J. Guillemot,

A. HoussAYE, Paul Lacroix, H. de Lapommeraye,

Ch. Livet,

L. Moland, Ch. Monselet, E. Noël,

J. Loiseleur,

Ch.

Nuitter,

E.

Picot,

L.

de la

Pijardière,

F.- P. Régnier, Ch. de la

Rounat, F. Sarcey,

Dr H. Schweitzer, Ed. Thierry, E.

Thoinak, A. Vitu, etc.

PAR

Georges

MONVAL

ARCHIVISTE DE LA COMÉDIE FRANÇAISE

PARIS

LIBRAIRIE TRESSE

10, GALERIE

DU THEATRE FRANÇAIS, 10

1882

SOMMAIRE DU NUMÉRO XXXVIII

QUATRIÈME ANNÉE

L'HÉRÉSIE DE M. SCHERER.

— La Rédaction.

AIMER MOLIÈRE. — Sainte-Beuve.

LE STYLE DE MOLIÈRE. — L

A GEORGES MONVAL. — Emile Moreau.

UN RÉFORMATEUR

LITTÉRAIRE.

PETIT QUESTIONNAIRE.

Du Monceau.

BIBLIOGRAPHIE.

Réponse.

— Th. Cart.

— E. Picot.

—

BULLETIN THÉÂTRAL.

LE PRIX D

— Mondorge.

ABONNEMENT EST DE 12 FRANCS PAR AN

POUR TOUTE LA FRANCE

UN NUMÉRO

On s'abonne

:

2, place

UN FRANC

I 3

FRANCS.

50 CENT.

à la librairie Tressk, io, Galerie

français, ou par mandat sur

tions,

— ÉTRANGER,

la

de Vintimille, auquel

demandes

lettre affranchie.

et

du Théâtre

M. G. Monval,

manuscrits, communica-

poste adressé à

les

réclamations devront être envoyés par

L'HÉRÉSIE DE M. SCHERER

Il

((

n'y a pas

que Molière

qu'on

les

du

a,

moyen de

Qst aussi

se

dérober à

reste, les qualités

thrope.

y

titre est

l'être-

lors-

tout. «

a des vices profonds dans la conception

Le

conviction

de fond qui dominent tout,

dons d'inspiration qui emportent

« Il

la

mauvais écrivain qu'on peut

du Misan-

faux; le caractère d'Alceste, exagéré et

inconséquent, burlesque et rebutant, ambigu, insaisissable,

inintelligible.

Cet individu

est

un fou pour lequel

il

impossible d'éprouver d'autre sentiment que celui de

pitié;

un maniaque

La conception de

à enfermer dans

l'artiste

lui

une maison de santé.

n'est pas vraisemblable.

Molière est un poète extrêmement négligé;

continuellement, horriblement;

dires inutiles,

la

a gauchi entre les mains.

L'amour d'Alceste pour Célimène

»

est

il

il

cheville

n'a pas seulement des

mais des répétitions fatigantes; ses phrases

ne constituent pas seulement des

redites,

suivent par voie de juxtaposition,

sans se

mais

elles

se

lier,

sans

se

combiner organiquement, ce qui donne au discours une

LE MOLlèRISTE

36

allure traînante; la lecture à haute voix des vers

grand comique

»

Molière, pour faire

synonymes

de notre

est tout à fait laborieuse et ingrate.

donne constamment des

vers^

le

oiseux de l'expression qu'il vient d'employer...

Ses équivalents et ses paraphrases alanguissent et alourdissent

Ce qu'on

style...

le

pourrait appeler le

tic

de

Molière est plutôt encore la négligence d'un écrivain trop

pressé de produire. Mais

seulement un

fecte pas

entiers, et

combien de

pesanteur qui en résulte n'af-

la

un

trait,

vers, elle gâte des passages

fois la prolixité

du

style, s'alliant à

du langage, ne produit -elle pas l'amphigouri!...

l'afféterie

Fénelon parle quelque part du galimatias de Molière (i).

Le mot

est

dur

l'est-il

:

Célimène reproche

»

les pièces

de Molière;

le

moments où

langage de Bélise

Et

les pires défauts

Sont ou

»

c'est

le

Les défauts reparaissent avec

pas vrai qu'il y a des

dans

l'une des

mieux

écrites

contraire qui est vrai.

premiers actes du Tartuffe sont beaucoup moins

trois

négligés.

du passage où

à Alceste ses soupçons?...

Le Misanthrope passe pour

parmi

Les

trop, en regard

le

le

quatrième. N'est-i]

l'on est prêt à s'écrier

:

de ce puissant génie

pléonasme ou

la

cacophonie.

Molière, en signalant ces deux vices du style, aurait-il

eu quelque soupçon que c'étaient précisément ceux auxquels sa manière de travailler l'exposait le plus?

(i)

La

citation

Lettre à l'Académie

simplicité ce

n'est pas exacte.

:

«

Térence

que Molière ne

qui approchent du galimatias.

dit

dit

»

Fénelon se borne à

en quatre mots avec

))

dire,

dans sa

la plus élégante

qu'avec une multitude de métaphores

LE MOLliRISTE

La pensée, chez

«

ne

lui,

37

développe pas en une

se

complexité organique, dans laquelle chaque idée et chaque

membre

d'idée s'ordonne

ou

se

subordonne; Molière ne

construit pas de période, parce qu'il ne conçoit pas les

parties de

ment

la

naturel.

4éveloppe

le

phrase ou du morceau dans leur enchaîne-

procède par réitération de l'expression;

Il

sens au

moyen

il

de synonymies, de tautologies

de paraphrases.

et

» J'ai dit

est

que

le style

inorganique, partant

pouvoir en accuser

monotone

la nécessité

permettait pas de

lui

de Molière, lorsqu'il écrit en vers,

et traînant,

et j'ai cru

de l'improvisation qui ne

concevoir avec plus de maturité ni

de rédiger avec plus de soin. Obligé d'écrire en alexandrins et en rimes plates, le poète ne parvient à satisfaire

les lois

de cette versification qu'à force d'explétifs, de sy-

nonymes

»

et

de pléonasmes.

Un parallèle

entre

MoHère

et

Racine, considérés

comme

écrivains, prendrait aisément quelque chose de cruel

pour

premier. Les procédés de l'un sont aussi variés que ceux

le

de l'autre sont monotones. Les mailles du discours sont

aussi serrées chez l'auteur de Phèdre qu'elles sont lâches

chez l'auteur du D^isanthrope.

»

*

*

Vous croyez, en

lisant cela, à

petit journal tintamarresque,

nir

»,

*

quelque

«

où quelque

fumisterie » d'un

«

poète de l'ave-

en quête de réclame, aura voulu s'égayer à vos

dépens? Point. Ces étranges révélations sont signées d'un

critique éminent,

M. Edmond Scherer,

et

occupent

trois

38

MOLlfeRlSTE

l'F.

colonnes du grave Temps {i), lequel compte parmi ses rédacteurs de

nombreux

MM.

moliéristes,

Legouvé, Sarcey,

Mézières, P. Régnier, Loiseleur, Claretie, Aderer, Ephraïm,

etc.

En

vérité^

c'est à

se

demander

si

vent de

le

folie qui

n'ébranle pas les têtes les

souffle par intervalles

mieux

équilibrées, et ne brouille pas les plus solides jugements!

Que répondre

à de semblables critiques?

Ouvrir son Molière au hasard

,

et relire à

haute voix

bien convaincre que

première scène venue, pour se

la

le

soleil éclaire toujours.

MM.

Henry Fouquier dans

Valery-Vernier

et

Janus dans

le

le

Le

Moliériste

qu'il reçoive

va

A.

Racot,

M.

Scherer.

ne pouvait donc garder

le

silence. Bien

avec beaucoup de philosophie cette excom-

munication majeure,

et l'on

Siècle^

Figaro, Ch. Bigot dans le

ont cru devoir répondre à

Siècle,

XIX^

lire la

il

a

fait

appel à ses collaborateurs,

réponse de plusieurs d'entre eux. Ce qui

chagrine surtout M.

Scherer,

c'est

le

culte,

l'adoration

superstitieuse dont Molière serait Tobjet de notre part,

qu'il

assimile

—

ou peu

des fakirs du jansénisme.

s'en faut

—

et

aux extravagances

Nous ne pouvons mieux

faire,

au début d'un plaidoyer pro domo nostrâ, que d'emprunter

à

un

(i)

illustre fervent

N" du 19 mars

de Molière, à Sainte-Beuve,

1882.

la

page

LE MOLIERISTE

39

toute vibrante d'enthousiasme que notre « saint patron »

lui inspira (i).

Nous nous

loppements

interdisons

ici,

de

littéraires, préférant

les petits faits

parti pris, les purs

déve-

aux généralités brillantes

patiemment découverts

et

scrupuleusement

contrôlés, ce qui n'est pas le propre des fanatiques; mais,

en présence d'une attaque aussi sérieuse, nous croyons

pouvoir emprunter au plus autorisé, au moins déclamateur

des critiques de notre siècle, une page écrite de génie,

que nous pourrions appeler notre Credo,

d'autre religion qu'une « violente

nous paraît

être

la

amour

»

si

nous avions

pour celui qui

plus complète incarnation du génie

français.

LA RÉDACTION.

(i)

Sainte-Beuve appelait: un

couplet,

cet

acte

d'amour où vibrent

l'enthousiasme et l'admiration sincère, sentiments rares chez Sainte-

Beuve, qui jugeait avec un sens parfait de toutes choses, mais qui admirait

peu, parce qu'il comprenait trop.

m^sm'^m^!m'mm!&AIMER MOLIÈRE!

Aimer Molière,

son cœur,

j'entends l'aimer sincèrement et de tout

une garantie en

c'est avoir

soi contre bien des

défauts, bien des travers et des vices d'esprit. C'est

aimer d'abord tout ce qui

est

ne pas

incompatible avec Molière,,

tout ce qui lui était contraire en son temps, ce qui lui

eût été insupportable du nôtre.

Aimer Molière,

pas de

la

à

jamais, je ne parle

basse et infâme hypocrisie, mais du fanatisme,

de l'intolérance

fait

être guéri

c'est

de

et

dureté en ce genre, de ce qui

la

anathématiser et maudire; c'est apporter un correctif

à l'admiration

même

pour Bossuet

et

pour tous ceux qui,

à son image, triomphent, ne fût-ce qu'en paroles, de leur

ennemi mort ou mourant; qui usurpent

je

ne

langage sacré et se supposent involontairement,

en main, au Heu

et sublimes,

vous

Aimer Molière,

et place

l'êtes

le

sais

quel

tonnerre

du Très-Haut. Gens éloquents