Cette fin, c`est de « transformer ce monde » écrit Hegel. Lorsque l

Pigeard de Gurbert

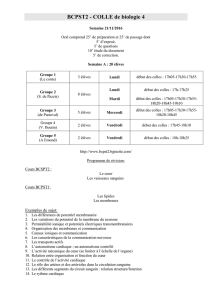

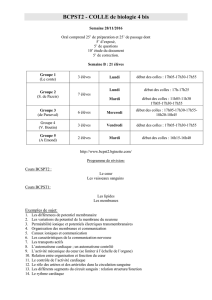

Colles

1

Première Supérieure

Gay-Lussac

Cours commun / Oral

2012-2013

LA MATIERE

1) Sartre, L’être et le néant, IV partie : le visqueux

2) Aristote : matière et forme

Commençons par analyser la cause matérielle. Elle répond à la question : en quoi la chose est-elle

faite ? Par exemple, cette statue est d’airain, ce lit est en bois (Phys., 190a). Pour faire comprendre ce

qu’il entend par «matière», Aristote recourt systématiquement à des exemples empruntés à l’art.

Outre la statuaire, il sollicite divers domaines de la fabrication humaine : la coupe d’argent, le

gouvernail en bois, la maison en briques (194ab). Et les exemples qui semblent relever de la nature

— la semence de la plante (190b), les os, les nerfs et la chair de l’animal (Méta., 1035a) — ne sont

compréhensibles qu’au regard de ces exemples artificialistes. La supériorité numérique de ce type

d’exemples indique que la cause matérielle ressortit originairement à la sphère de l’agir humain. La

matière est conçue, dans son essence, comme matériau. Elle désigne ce sur quoi un pouvoir-faire a

prise, ce qui se prête à la transformation sous l’effet d’un agent. Au livre de la Métaphysique,

Aristote définit précisément la matière comme ce qui a la puissance d’être telle chose déterminée, et

établit de fait un parallèle entre l’art et la nature : «tous les êtres qui sont engendrés, soit par la

nature, soit par l’art, ont une matière, car chacun d’eux est capable à la fois d’être et de ne pas être

(to dunaton einai kai mê einai), et cette possibilité, c’est la matière qui est en lui» (1032a). Ce

parallélisme cache en vérité le primat du pouvoir-faire humain sur la puissance naturelle. La notion

de puissance naturelle de la matière dérive de la puissance artificielle des matériaux, qui n’a elle-

même de sens qu’en référence à la puissance d’un agent humain. Cette définition de la matière par la

puissance d’être ou de ne pas être se trouve aussi dans De la génération et de la corruption : «au sens de

cause matérielle, la cause des êtres générables est ce qui peut à la fois être et ne pas être (to dunaton

einai kai mê einai, 335a)». Cette puissance d’être et de ne pas être constitue «la marque essentiel du

générable et du corruptible, car tantôt il est, et tantôt il n’est pas. Il en résulte nécessairement qu’il y

a génération et corruption pour ce qui peut à la fois être et ne pas être. Et c’est pourquoi, au sens de

cause matérielle, telle est la cause des choses générables» (335b). L’être de la matière consiste tout

entier dans sa puissance d’être. La matière se définit par ce que l’on peut en faire : du bois on peut

faire un lit, du marbre une statue.

Pigeard de Gurbert

Colles

2

La matière est le fonds dunamique de la chose : non pas son être mais sa puissance d’être.

Elle est l’hésitation devenue propriété ontologique. Les changements se font entre contraires, et

la matière est la puissance d’être ces contraires. «Chez tous les êtres, en effet, qui sont dits

pouvoir, le même être est puissance des contraires» (Méta., 1051a). La matière est ce réceptacle

dunamique des contraires : «nécessairement, donc, la matière qui change doit être en puissance

les deux contraires à la fois. Et puisque l’Etre a un double sens, tout changement s’effectue de

l’Etre en puissance à l’Etre en acte, par exemple du blanc en puissance au blanc en acte. De

même encore pour l’accroissement et le décroissement. Par conséquent, on peut dire, non

seulement que tout ce qui devient procède par accident du Non-Etre, mais aussi bien que tout

procède de l’Etre, à la condition de l’entendre de l’Etre en puissance et non de l’Etre en acte»

(1069b). C’est bien la notion d’être en puissance qui permet de biaiser avec l’ultimatum

parménidien.

Plus précisément, la matière se définit par sa puissance de pâtir : «le gras, par exemple, est

combustible, et le malléable-de-telle-façon, compressible» (1046a). Si la forme pure est

impassible, la forme engagée dans la matière est passible (De gén., 324b) : «en effet, il est de la

nature de la matière de pâtir et d’être mue, tandis que mouvoir et agir est le fait d’une autre

puissance. Cela est évident, tant pour les choses qui procèdent de l’art que pour celles qui

procèdent de la nature» (335b). La puissance passive inhérente à la matière est conçue d’après le

schème productif de la fabrication humaine : tel bloc de marbre a la puissance de recevoir telle

forme sous l’action du sculpteur. La cause matérielle représente la chose à l’état de pure

puissance. A ce titre, la matière est la condition nécessaire mais non suffisante des choses en

tant que déterminées. «Il n’est pas suffisant, en effet, écrit Aristote dans les Parties des animaux,

de dire de quoi tout cela est fait [...] ; si nous avions en effet à parler d’un lit ou d’un objet de ce

genre, nous chercherions à déterminer sa forme plutôt que sa matière, airain ou bois [...] Car un

lit, c’est telle chose dans telle matière, telle chose caractérisée de telle façon. Il faut donc parler

de sa configuration. C’est-à-dire ce qu’est sa forme» (640b).

L’analyse de la cause matérielle appelle donc celle de la cause formelle, qui la prolonge et la

complète. «J’appelle matière, écrit Aristote au livre de la Métaphysique, ce qui, n’étant pas un être

déterminé en acte, est, en puissance seulement, un être déterminé» (1042a). Si la matière loge du

côté de la puissance, la forme, elle, est acte. Aristote le dit dans le De Anima : «la matière est

puissance, la forme entéléchie» (412a). De même, on peut lire dans la Métaphysique qu’il y a «deux

sens de l’Etre, l’Etre qui est en entéléchie et l’Etre qui est en tant que matière» (1077a). La cause

formelle répond à la question : à quoi la chose ressemble-t-elle ? Comme la détermination constitue

le critère ontologique des choses, la cause formelle, en informant la matière, répond à la question :

qu’est-ce que c’est ? Si la matière constitue le fond d’indétermination des choses, la forme est

dépositaire du «ce que c’est» de la chose : un lit, un gouvernail, une statue d’Hermès. Matière et

Pigeard de Gurbert

Colles

3

forme sont des concepts importés du domaine du faire humain. C’est d’abord pour l’artiste ou

l’artisan que ces concepts se distinguent et prennent sens. L’architecte dispose de matériaux qu’il

assemble pour former une maison. La simple observation de la nature ne nous dit rien de tel.

Regarder la nature, c’est d’abord étudier les productions humaines. La distinction de la matière et de

la forme qui provient des produits humains est ensuite naturalisée. C’est bien dans cet ordre

qu’Aristote présente les choses : «De même, en effet, qu’on appelle art dans les choses ce qu’elles

ont de conforme à l’art et de technique, de même on appelle nature ce qu’elles ont de conforme à la

nature et de naturel» (Phys., 193ab). Chaque chose est un composé de matière et de forme : «par

matière, j’entends par exemple l’airain, par forme, la configuration qu’elle revêt, et par le composé

des deux, la statue, le tout concret» (Méta., 1029a). Et la forme n’est pas séparable de la matière, si ce

n’est dans l’abstrait (193b). Il y a une primauté ontologique de la forme sur la matière dans la

mesure où, pour Aristote, être, c’est être déterminé : «la forme est antérieure à la matière, et [...] elle

a plus de réalité qu’elle» (Méta., 1029a). Il dit encore dans les Parties des animaux, que «la nature

formelle a plus d’importance que la nature matérielle» (640b). Cette hiérarchie ontologique se décide

selon la distinction puissance-acte à laquelle correspond la distinction matière-forme : «chaque

chose est dite être ce qu’elle est plutôt quand elle est en acte que quand elle est en puissance (Phys.,

193b)». La forme confère à la chose sa différence spécifique, c’est-à-dire sa pleine réalité. Elle

assigne à la multiplicité des choses un statut ontologique que Parménide lui refusait. Pour Aristote,

l’être parménidien a la même indétermination que la matière. Partant, il représente non pas l’être au

sens plein, mais le plus bas degré sur l’échelle des êtres, l’être qui n’est qu’en puissance. C’est un

véritable renversement de l’ontologie parménidienne : l’être en son fait impotent fait ici figure de

simple puissance d’être à laquelle il manque la détermination par la forme, c’est-à-dire l’actualisation

des déterminations enveloppées dans l’être. L’être du Poème est un être avorté, quelque chose

d’inachevé. Son fait impotent prend le sens de pure puissance. L’introduction de la cause formelle

comme principe de détermination sert à définir négativement le fait d’être comme in-déterminé.

L’être vrai est désormais le «ceci» (Méta., 1028a), c’est-à-dire l’être qui a actualisé telle puissance

particulière qu’il portait en lui. L’être ne connaît que deux modes : l’être en puissance et l’être en

acte. Encore faut-il préciser que le passage à l’acte de telle puissance déterminée n’épuise pas la

puissance propre de la matière. Sous l’actualisation de telle forme, la puissance d’être autre de la

matière perdure. Il y a ainsi un fonds de possibles qui ne laisse pas de travailler la chose par-delà

telle ou telle actualisation. En effet, «tout ce qui est possible peut ne pas s’actualiser. Donc, ce qui a

puissance d’être peut aussi bien être et ne pas être. La même chose est donc puissance et d’être et

de n’être pas» (Méta., 1050b). Ce fonds dunamique de la matière garantit la vie même de choses, leur

être-en-mouvement. Si l’actualisation d’une forme déterminée épuisait la puissance de la matière, la

nature se figerait bientôt.

Pigeard de Gurbert

Colles

4

3) Epicure, Lucrèce : les atomes

3) Hegel, Introduction à l’esthétique, chap 2 :

Pigeard de Gurbert

Colles

5

Quelle est donc cette fin que visent l’art et la technique et qui constitue

l’essence même du concept de culture ? Cette fin, c’est de « transformer ce

monde » écrit Hegel. Lorsque l’artisan transforme un arbre en planches, tout

comme lorsque l’artiste transforme un bloc de marbre en statue, ils font l’un

et l’autre d’une chose naturelle une création de l’esprit humain. Il n’y a donc

pas lieu d’opposer produit technique et œuvre d’art. Tout au plus peut-on les

distinguer par les moyens respectifs qui sont les leurs. L’art et la technique

sont des activités par lesquelles l’homme transforme les choses naturelles en

objets culturels à travers lesquels, comme dit Hegel, « il retrouve comme un

reflet de lui-même » (chap. 2). L’homme transforme ainsi la matière selon les

idées qu’il a dans l’esprit. La culture est en ce sens une matérialisation de

l’esprit qui est en même temps une spiritualisation de la matière. En effet,

l’homme s’approprie la matière en lui inoculant la forme de son esprit. A la

différence de la matière brute, une œuvre d’art comme un objet technique ne

pas donnés mais produits. L’esprit imprime à la matière « son cachet

personnel » comme le dit encore Hegel.

6

6

7

7

1

/

7

100%