Etude d`umpact_ZLE MAROC TURQUIE C10.1.4.7

Sommaire

AVANT PROPOS

SYNTHESE

CHAPITRE PREMIER :

République de Turquie : principales données institutionnelles et

géographiques

1. Introduction

2. Principales caractéristiques du régime politique turc

2.1. Une constitution fondée sur la séparation des pouvoirs et la laïcité

2.2. L’ordre juridique de la république turque

2.3. Les organes fondamentaux de l’état

2.4. Le système électoral et les partis politiques

2.5. Les orientations fondamentales de la politique extérieure

3. Principales caractéristiques démographiques et

géographiques

3.1. Principales caractéristiques démographiques.

3.2. Vue géographique d’ensemble de la Turquie

3.3. Caractéristiques géographiques des principales régions

conclusion

DEUXIEME CHAPITRE :

République de Turquie : principales caractéristiques

économiques

1. INTRODUCTION

2. PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE LA POLITIQUE

ECONOMIQUE

2.1. Caractéristiques de la politique budgétaire

2.2. Caractéristiques de la politique monétaire

2.3. Libéralisation des marches et privatisation

3. EVOLUTION DES PRINCIPAUX AGREGATS ECONOMIQUES

3.1. Évolution de l’offre et sources de croissance

3.2. Évolution de la demande domestique

3.3. Marche du travail, taux de chômage et niveau des salaires

3.4. Équilibres externes et balance des paiements

4. PRINCIPALES TENDANCES SECTORIELLES

4.1. Les secteurs primaires

4.2. Les secteurs industriels

4.3. Les secteurs des services

CONCLUSION

TROISIEME CHAPITRE :

Caractéristiques principales de la politique commerciale turque et

tendances des échanges commerciaux entre le Maroc et la Turquie

1. INTRODUCTION

2. CADE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL DE LA POLITIQUE

COMMERCIALE TURQUE

2.1. Cadre institutionnel de la politique commerciale turque

2.2. Cadre juridique des relations commerciales internationales

3. REGLEMENTATION DES IMPORTATIONS

3.1. Niveaux de protection tarifaire

3.2. Principales mesures non tarifaires

3.3. Système de défense commerciale

4. REGLEMENTATION DES EXPORTATIONS

4.1. Procédures douanières et interdiction a l’exportation

4.2. Système d’incitation et de promotion des exportations

4.3. Mesures d'incitation a l'investissement

5. LES DISPOSITIONS SPECIFIQUES

5.1. Mesures spécifiques au secteur agricole

5.2. Mesures spécifiques au secteur de l’énergie et mines

5.3. Mesures spécifiques aux industries manufacturières

5.4. Mesures spécifiques aux secteurs des services

6. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES ECHANGES

COMMERCIAUX ENTRE LE MAROC ET LA TURQUIE

6.1. Aperçu les structures sectorielle et géographique des échanges

commerciaux turcs

6.2. Principales caractéristiques des échanges commerciaux entre le Maroc

et la Turquie

6.3. Position concurrentielle sur le marché turc et handicaps au

développement des exportations

CONCLUSION

QUATRIÈME CHAPITRE :

Analyse de l’impact d’une zone de libre-Échange entre le Maroc

et la Turquie

1. INTRODUCTION

2. PRESENTATION SYNTHETIQUE DU MODELE DE SIMULATION

D’IMPACT D’UNE ZONE DE LIBRE ECHANGE AVEC LA TURQUIE

2.1. Structure du modèle proposé

2.2. Les données de base du modèle

3. SCÉNARIOS ET RÉSULTATS DES SIMULATIONS

3.1. Présentation des scénarios retenus

3.2. Présentation des résultats des simulations

3.2.1. Ajustement des droits de douane turque à ceux de l’UE

3.2.2. Ajustement des droits de douane turques à ceux de l’UE

combiné à une augmentation de la demande totale de 5%

3.2.3. Ajustement des droits de douane turques à ceux de l’UE

combiné à une baisse des prix de la production locale de 5%

3.2.4. Ajustement des droits de douanes turques à ceux de l’UE

combinée à une hausse de la demande totale de 5% et une baisse

des prix de la production locale de 5%

3.2.5. Variation du bien être des consommateurs

CONCLUSION

Synthèse

La Turquie a adopté, à l'instar de toutes les démocraties, le principe de la séparation des pouvoirs. Le

régime politique de la Turquie se distingue également par un ordre juridique hiérarchisé. L'ordre juridique de la

République de Turquie est assuré par la Constitution, les lois et les actes de l'exécutif.

La Constitution stipule que les conventions internationales dûment mises en vigueur, ont force de loi. La

Cour constitutionnelle se réfère aux conventions internationales, dûment mises en vigueur, pour s'en servir

comme fondements de ses arrêts.

La politique extérieure turque s’est fixé comme objectifs principaux l'établissement de relations amicales

et harmonieuses avec tous les pays et particulièrement avec ses voisins, la participation aux plates-formes de

coopération internationale, le règlement pacifique des conflits, la contribution à la paix, la stabilité, la sécurité et

le bien-être aux niveaux régional et mondial. Le respect de l'indépendance et de l'intégrité territoriale de tous les

pays du monde est un des principes fondamentaux de la politique extérieure turque.

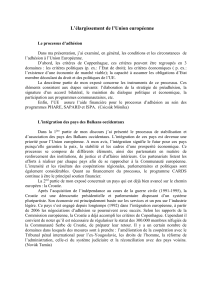

La Turquie a pris part aux travaux de l’OCDE en 1960. En 1963, elle est devenue membre associé de la

CEE dans le cadre d'un accord d'association. Elle a conclu avec l'Union européenne un accord d’union

douanière qui entrée en vigueur le premier janvier 1996.

La Turquie partage, par ailleurs, des liens d'amitié solides avec les Etats-Unis. Elle occupe une place

importante au sein de l’organisation de la Conférence islamique (OCI) où elle joue rôle actif.

La Turquie est un pays riche en ressources humaines et naturelles. Le pays est situé dans une zone où les

continents asiatique, européen et africain se rencontrent le plus. Ses conditions géographiques et climatiques

sont très diversifiées. Elles sont généralement défavorables pour les régions l'Est et du Sud-Est.

Dominée par les jeunes, la population turque est estimée à 65 millions d’habitants. En 2010, elle sera de

l’ordre de 74 millions. Ce qui constitue un marché à fort potentiel de croissance au moins de point de vue

demande potentielle de consommation de biens et services.

La répartition de la population entre les différentes régions est assez disparate. La région de la Marmara

est la plus dense de point de vue démographique. Elle constitue le principal pôle économique et industriel du

pays.

La République de Turquie, a des frontières communes avec la Géorgie, l’Arménie le Nakhitchevan et l'Iran

à l’Est, la Bulgarie et la Grèce à l’ouest et la Syrie et l’Iraq au sud. La plupart de ces frontières furent délimitées

par les traités consécutifs à la chute de l’Empire ottoman. Grâce à son long littoral et sa situation qui en fait un

pont jeté entre les continents, le pays est devenu un grand centre économique et migratoire.

La géographie du pays est dominée par des montagnes, avec un nombre considérable de plateaux, de

plaines de bassins. Cette diversité dans le relief explique celle du climat et des modes d’établissements humains

et de vie économique.

Le pays est divisé en 7 régions géographiques en fonction du climat, de végétation et de types de cultures

agricoles : les régions de la Méditerranée, de l’Egée, de la Marmara, de la Mer Noire, de l'Anatolie Centrale, de

l’Anatolie de l'Est et de l'Anatolie du Sud-Est.

En Turquie, comme dans de nombreux pays développés et en développement, il existe des disparités

socio-économiques entre les régions dues principalement aux conditions géographiques et climatiques

défavorables. Ainsi, les régions de l'Est et du Sud-Est de la Turquie souffrent de carences d'équipements

collectifs dans les domaines économique et culturel.

La croissance de l’offre en Turquie a été très volatile au cours des dernières années et centrée sur

l'industrie et les services. Durant les années 90, l’économie Turque s’est caractérisée par d’importantes

fluctuations qui l’ont empêchée de réaliser une croissance régulière à long terme.

La croissance en Turquie est centrée sur l’industrie et les services. En effet, la part de l'agriculture dans le

PNB a régressé tandis que celle des services et l’industrie a augmenté.

Depuis une dizaine d'années, le taux de chômage en Turquie oscille entre 5 et 9 %. Le taux de chômage

est sensiblement plus élevé dans les zones urbaines, où il touche entre 9 et 12% de la population active.

La balance commerciale turque est chroniquement déficitaire. Le taux d’ouverture, exprimé par le rapport

du volume des échanges au PNB a augmenté dans le temps, mais cette augmentation a été encore plus élevée

pour le taux de dépendances des importations. Le déficit de la balance commerciale des biens est partiellement

compensé par les recettes du tourisme. La balance des services, présente un excédent en progression car le

secteur tertiaire turc a su augmenter sa part dans la valeur ajoutée nationale, parallèlement aux développements

de l'économie mondiale et s'est ouvert aux marchés extérieurs.

La politique économique du pays a souffert et continue de souffrir d’un taux d’inflation important qui

résulte principalement d’une politique budgétaire peu rigoureuse. Cette politique a conduit le pays à

l’accumulation d’une importante dette publique dont le service grève davantage le déficit budgétaire et limite les

marges de manœuvre des pouvoirs publics.

La politique budgétaire turque s’est caractérisée, depuis plusieurs années, par un déficit important et

chronique, constituant ainsi la première cause de ses déséquilibres macroéconomiques. La politique monétaire

laxiste a conduit à une inflation galopante qui demeure à la base des taux intérêt élevés et d’un taux de change

réel insoutenable. Ce taux élevé d’inflation était le résultat du financement de déficits budgétaires importants par

la création monétaire. Elle a été également le produit de la multiplication d'activités quasi budgétaires.

L'inflation a longuement pesé sur le potentiel de croissance de l'économie, ce qui a conduit au

lancement, en 1997, d’un vaste programme macroéconomique de désinflation et de stabilisation budgétaire, en

accord avec le FMI dont l’objectif principal est de réduire le niveau de l’inflation et des taux d’intérêt

chroniquement élevés et d’assainir les finances publiques.

Ce plan qui a conduit à une relative maîtrise de l'inflation et à une baisse des taux d'intérêt réels, ce qui a

soutenu l'activité. Pourtant cette amélioration de l'environnement macro-économique n'a pas empêché la

Turquie de connaître une grave crise financière depuis la fin de 2000 et au début de 2001. A la suite des ces deux

crises financières, le gouvernement a abandonné l'ancrage de la livre sur le dollar, qui était le socle de son plan

de désinflation. L'économie turque est alors entrée en récession et l'inflation est repartie à la hausse.

A la fin de 2001 un vaste programme de stabilisation et d’ajustement structurel avec l’aide du Fonds

monétaire international et la Banque mondiale a été mis en place. Ce programme vise à atténuer les effets

macro-économiques à court terme des perturbations financières tout en posant les fondations de la reprise de la

désinflation et d'une croissance économique durable.

Ce soutien des institutions financières internationales à l'économie turque a accompagné l'adoption

d'une série de réformes structurelles qui modernisent le fonctionnement des marchés et engagent une

réorganisation complète du système bancaire et traduisent la volonté du gouvernement de continuer le

programme, lancé fin 1999, de moralisation de la vie politique et économique. Ainsi, la Turquie a procédé à la

réforme du marché des capitaux et monétaire ainsi qu’a la libéralisation des échanges et des taux d’intérêts.

Les politiques de libéralisation adoptées et les changements apportés au régime de changes ont favorisé

les investissements de capitaux étrangers en Turquie. De nombreuses mesures législatives ont été prises pour

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

1

/

13

100%