Une vie en compagnie de Camus

Une vie en compagnie de Camus

Vincent Siano

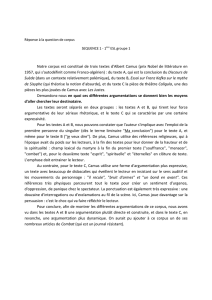

A priori, rien ne me destinait à rencontrer l’œuvre d’Albert Camus, et encore

moins son théâtre, et pourtant il en est allé ainsi. Ayant baigné, de par mes origines,

dans une culture populaire orale (paysanne et ouvrière), c’est grâce à l’école

publique que j’allais appréhender les autres formes culturelles et découvrir Camus.

Quel fut donc l’itinéraire de mes «rencontres» avec l’œuvre de Camus?

− A l’adolescence, j’ai découvert Les Justes.

− Jeune adulte, je me suis passionné pour L’Homme Révolté.

− Educateur culturel pour les jeunes des quartiers, je leur ai proposé de «théâtraliser»

deux nouvelles de L’exil et le royaume : «L’Hôte» et «Les Muets».

− Emu et fasciné par l’identité méditerranéenne, j’ai adapté Le Premier Homme.

− Metteur en Scène curieux et intrépide, j’ai voulu monter toute l’œuvre théâtrale,

les cinq pièces, avec principalement des jeunes comédiens.

Je commencerai ma présentation par cette dernière aventure de longue haleine

(2009−2014), avant de remonter dans le temps.

1. Mettre en scène tout le théâtre de Camus, un défi collectif

A l’approche du centenaire de la naissance d’Albert Camus (2013), j’ai ressenti

l’impérieux besoin de travailler sur tout son théâtre, et de vivre cette aventure

artistique avec des jeunes comédiens. Ce choix m’est apparu pertinent car je pense

que la parole de Camus peut avoir une résonance dans l’esprit des jeunes

d’aujourd’hui.

Par ailleurs, Camus s’est passionné dès sa jeunesse pour le théâtre, puisque à 22

ans il fondait sa troupe, écrivait et montait sa première pièce Révolte dans les

Asturies, qui fut interdite à sa création à Alger, et jamais jouée par la suite. Nous

avons eu l’honneur de la présenter au public pour la première fois.

Albert Camus n’écrira par la suite que quatre autres pièces (toutes créées à Paris),

mais il réalisa aussi plusieurs adaptations théâtrales à partir de romans.

Quelles sont donc les cinq pièces?

En voici les résumés.

Révolte dans les Asturies (1936)

Un «essai de création collective» du jeune Camus pour commémorer l’insurrection

des ouvriers dans les mines des Asturies (Espagne −1934).

Une pièce politique et poétique engagée, glorifiant les héros de la classe ouvrière,

à l’image du couple Pepe et Pilar, qui se révoltent contre les injustices sociales.

Mais leur sacrifice n’empêchera pas la féroce répression militaire.

Le Malentendu (1944)

Dans une Auberge, en Europe de l’Est, tenue par une mère et sa fille.

Un jeune homme y vient seul passer une nuit, sa dernière nuit!

C’est en fait le fils qui revient, en compagnie de sa jeune femme, après 15 ans

d’absence, mais ne révèle pas son identité, espérant être reconnu par sa mère.

Or, la mère et la fille survivent en assassinant et dérobant les passagers solitaires.

La cruauté et le désir, la fatalité et l’absurde sont à l’œuvre dans une tragédie

implacable que Camus veut «moderne», et qui fonctionne comme un «thriller» non

UnevieencompagniedeCamus

dénué de lyrisme.

Caligula (1945)

Le personnage historique n’est autre que le jeune Empereur romain, décrit par

Suétone.

Il devient, avec Camus, le personnage «Empereur de l’Absurde» dont le cynisme

et la violence n’ont pas de borne, dans sa quête d’Absolu. Que ce soit envers

l’aristocratie romaine, envers son jeune ami poète Scipion, envers sa maîtresse

Caesonia, Caligula manipule et humilie avec plaisir et intelligence. Seul Cherea, un

patricien politicien, s’avère fin stratège pour mettre un terme au jeu morbide de

Caligula, défendu par son fidèle bouffon Hélicon.

L’Etat de Siège (1948)

Le Chœur annonce une catastrophe sur la cité.

Et en effet, un couple infernal fait main basse sur la ville : la Peste et sa

Secrétaire (la Mort).

Dès lors toutes les passions, les bassesses, les peurs, les trahisons . . . vont se

manifester : le Gouverneur livre sa ville, le Juge désavoue sa femme et sa fille, le

nihiliste collabore avec l’ennemi, et même le jeune héros Diego flanche, avant de se

ressaisir en résistant et en créant un élan de solidarité qui sauvera la cité. Mais non

sans sacrifice puisque Victoria, la fiancée de Diego, risquera sa vie et que Diego la

perdra.

Les Justes (1949)

Camus, encore une fois, s’inspire de l’histoire. En 1905, un groupe de cinq jeunes

révolutionnaires organise un attentat contre le Grand Duc, oncle du Tsar.

Kaliayev-Yanek, au moment de lancer la bombe, voit deux enfants −les neveux du

Grand Duc− et refuse de tuer des innocents. Il va subir les critiques acerbes du

UnevieencompagniedeCamus

révolutionnaire intransigeant qu’est Stepan, mais sera défendu par Dora son

amoureuse. Ce renoncement amène le groupe à débattre sur l’acte de révolte, la

justice humaine et le bonheur individuel.

La deuxième tentative réussira. Yanek pour cela sera condamné à mort, et Dora

voudra prendre la relève.

Notre troupe, le TRAC (Théâtre Rural d’Animation Culturelle) de Beaumes de

Venise (35 kms au nord d’Avignon, l’une des capitales mondiales du théâtre) a

donné une cinquantaine de représentations dans les villages de Provence. Et

l’expérience se poursuit toujours puisque le spectacle Révolte dans les Asturies est

invité pour une tournée en Espagne (Pays Basque et Asturies) en octobre 2014.

Remontons maintenant dans le temps.

2. Le premier choc émotionnel avec Les Justes

J’avais une quinzaine d’années lorsque les enseignants nous conseillèrent d’aller

voir une pièce montée par les élèves de terminale : Les Justes d’un certain Albert

Camus.

L’histoire de ces jeunes révolutionnaires préparant un attentat contre un tyran pour

libérer le Peuple de la servitude avait touché l’enfant du peuple que j’étais. La cause

me semblait «juste», mais jusqu’où avais-je été troublé par la grande question que

posait Camus avec la prise de conscience du jeune Yanek qui avait refusé de lancer

la bombe contre un tyran parce qu’il y avait deux enfants «innocents» à bord du

carrosse? Même si je ne pouvais pas saisir la dimension philosophique et politique

de la question de fond : «la fin justifie-t-elle les moyens?», j’étais sensible à

l’humanisme et au sacrifice du jeune héros.

UnevieencompagniedeCamus

3. La réflexion sur l’homme et le monde avec L’Homme Révolté

Arrivé moi-même en terminale, j’étudiais peu Camus (à vrai dire, je m’intéressais

plus au sport qu’à la philosophie), cependant un titre m’intriguait beaucoup :

L’Homme Révolté.

Je ne vous cacherai pas que la révolte de la jeunesse dans la France de mai 1968

m’avait fortement marqué et dans les années qui suivirent, je me sentais

intuitivement attiré par les idéaux libertaires. Je retrouvais donc, dans la lecture de

Camus, les fondements de ce sentiment de révolte nécessaire à l’évolution de

l’homme et du monde.

Sans doute cet élan de jeunesse était-il teinté de romantisme révolutionnaire, mais

il trouvait aussi ses racines dans les conditions de vie concrètes de ma famille et la

réalité des injustices sociales.

Parallèlement à cette réflexion sociale, je me suis engagé dans la vie associative et

l’action culturelle. Là aussi, je tenais à défendre une culture populaire qui

s’opposerait à ce qu’on appelait la Culture des élites. L’idée essentielle étant que

l’expression culturelle et la créativité artistique n’avaient pas à être monopolisées par

une classe sociale dominante ou une catégorie de la population.

A l’époque, le milieu rural était extrêmement défavorisé (on parlait de désert

culturel), et je décidais donc de rester au village et de faire du théâtre avec les gens

du pays.

Le choix et le plaisir du théâtre avaient sans doute quelque chose à voir avec la

tradition orale de l’univers paysan de mon enfance (mes ascendants étant

analphabètes).

UnevieencompagniedeCamus

6

6

7

7

8

8

1

/

8

100%