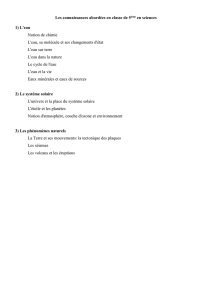

N°1 : Juin 2004 - Université Paul Sabatier

dOSSIER

>>> Le système solaire (Illustration NASA)

Planétologie

La vie dans le

système solaire

et au delà :

C’est le thème d’une nouvelle

discipline, l’exobiologie (ou

astrobiologie), qui s’interroge

sur l’origine de la Vie sur Terre

mais aussi sur la possibilité

de son émergence en

d’autres lieux.

Dans le système solaire,

ce questionnement amène

sur la piste des noyaux

cométaires, composés en partie

sans doute de matière organique

complexe synthétisée dans le

milieu interstellaire,

qui ont pu « ensemencer »

les environnements planétaires

primitifs au début de l’histoire

du système solaire. Il nous dirige

à nouveau vers Mars, qui a

peut-être offert au début de son

histoire des conditions propices

à l’émergence de la Vie et,

plus loin, vers Europe et Titan,

satellites des planètes géantes.

Contact : [email protected]

>>> Michel BLANC, astronome de l’OMP/UPS,

planétologue au CESR.

page 4 Paul Sabatier - Le magazine scientifique - numéro 1

Les systèmes

planétaires :

origine, formation,

évolution

Comment ont-ils émergé à partir

des nuages moléculaires géants

du milieu interstellaire ?

Comment se sont-ils structurés

en objets de types différents

(planètes géantes, planètes

telluriques, petits corps, anneaux

de gaz et de poussières, etc.) ?

L’objet de référence de cette

réflexion est bien sûr notre

système solaire, dont le scénario

de formation est progressivement

mieux cerné. Est-il un

« cas moyen » de système

planétaire, ou au contraire une

singularité ? Les petits corps

du système solaire, comètes et

astéroïdes, sont des témoins

précieux des conditions qui

régnaient à l’époque de la

formation des planètes, tout

comme les systèmes

des planètes géantes.

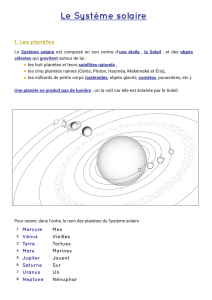

Les planètes

telluriques :

formation et évolution

Les planètes du système solaire

interne (Mercure, Vénus et Mars)

sont des objets « rocheux »

comme la Terre, formés à partir

des matériaux les plus

réfractaires de la nébuleuse

pré-solaire et de compositions

chimiques initiales relativement

proches. Comment ont-elles

suivi des évolutions divergentes

pour aboutir aux planètes

si différentes que nous observons

aujourd’hui ?

C’est le questionnement central

de la « planétologie comparée »,

qui fait appel à l’ensemble

des sciences de la Terre et

de l’environnement. L’objet de

référence de cette réflexion, parce

que le plus proche de la Terre et

sans nul doute le plus fascinant,

est Mars, cible d’un vaste

programme d’exploration

impliquant les principales

agences spatiales.

Les enjeux

de la planétologie

La planétologie est un champ de recherche interdisciplinaire

en pleine expansion. Le développement des moyens spatiaux

à la fin du XXesiècle a permis d’envoyer des sondes

interplanétaires vers presque toutes les planètes du système

solaire, de survoler comètes et astéroïdes et d’approcher

les frontières qui séparent le système solaire du milieu

interstellaire. Au tournant du siècle, le champ d’action de la

planétologie s’est encore élargi, avec la découverte des

premières planètes extra-solaires : on en connaît plus de cent

vingt aujourd’hui, réparties dans un grand nombre de systèmes

planétaires.

La planétologie peut donc être définie aujourd’hui, comme

l’étude des systèmes planétaires, des objets qui les composent,

de leur origine, de leur formation, de leur évolution. On peut

distinguer plusieurs grands axes de recherche :

Planétologie

Contact : sylvestre.maurice@cesr.fr

>>> Sylvestre MAURICE, Astronome-adjoint

à l’OMP/UPS, planétologue au CESR

dOSSIER

Les recherches

en planétologie

à l’UPS

L’étude des corps du Système Solaire repose sur les moyens

d’observation à distance des astronomes, mais aussi sur les techniques

d’observation in situ de la physique des plasmas et des sciences

de la Terre. Ainsi pour le succès d’un projet de planétologie, il faut

rassembler un ensemble d’expertises scientifiques, les « savoirs »,

et une variété de compétences techniques, les « savoir-faire »,

qui peuvent avoir des origines bien différentes.

Les articles qui suivent présentent les « savoirs » propres à l’UPS,

qu’ils viennent de l’astronomie ou des sciences de la Terre. Le but

n’est pas de vouloir tout faire mais de se concentrer sur certaines

thématiques qui sont nées d’opportunités et d’une politique de

formation et de recrutement. Quant aux « savoir-faire », à Toulouse

comme ailleurs, il est souhaitable de développer l’ensemble des

compétences techniques qui permettent d’être des acteurs de premier

plan d’un grand projet de planétologie.

Ces différentes contributions sont menées soit simultanément, soit

séquentiellement. L’interprétation scientifique est la finalité naturelle

de tous les efforts. L’ensemble des activités s’articule le plus souvent

autour d’un projet spatial des agences nationales et internationales

(CNES, ESA, NASA, etc.).

page 5

Le potentiel de l’UPS

A Toulouse, les projets de planétologie résultent de nombreuses thématiques : Géophysique planétaire interne

(géodésie, convection, oscillations des géantes) ; Surfaces planétaires (composition chimique et minéralogique,

géomorphologie et photométrie, pétrographie, champs magnétiques, analyses en laboratoire) ; Géophysique

planétaire externe (atmosphères denses, ionosphères, magnétosphères, physique des plasmas, expériences de

laboratoire) ; Origines (enveloppes cométaires, glaces, gravité des astéroïdes, exo-planètes).

Ces activités sont portées par une trentaine de chercheurs (pour un équivalent-plein-temps ~15)

et une vingtaine d’ingénieurs et techniciens (pour un équivalent-plein-temps ~10).

Pour favoriser les échanges et faciliter l’émergence de projets communs et l’animation transverse, quatre

laboratoires : LA2T (UMR UPS/CNRS), CESR (UMR UPS/CNRS), LMTG (UMR UPS/CNRS/IRD) et LDTP (UMR

UPS/CNRS), ont créé le Pôle de Planétologie de l’OMP (Observatoire Midi-Pyrénées). Il est doté de moyens

particuliers (PPF, actions spécifiques des conseils scientifiques de l’OMP et de l’Université) qui lui permettent

de cibler des actions scientifiques et de financer certains équipements.

Cette année l’accent est mis sur Mars pour l’étude multi-satellite/multi-instrument de sa surface et

de son atmosphère, mais aussi sur la Lune.

>>> Le Pôle de planétologie de l’UPS

dOSSIER

Planétologie

Dans le cas où le champ

magnétique de la planète dévie

le vent solaire, une magnétosphère

se crée. Dans cette immense cavi-

té (10 à 100 fois le rayon

de la planète) se développent des

processus complexes de création,

de transport et de perte de

plasma. Ainsi autour des

planètes magnétisées (Mercure,

Terre, Jupiter, Saturne, Uranus et

Neptune), plusieurs générations

de satellites étudient les

environnements de particules

chargées et de champ

magnétique. Les chercheurs du

CESR ont réalisé récemment un

instrument pour CLUSTER, une

mission de l’ESA à quatre

satellites identiques séparés

par des distances ajustables, qui

permet pour la première fois de

séparer les variations spatiales et

temporelles. Les magnétosphères

des planètes géantes sont encore

plus riches à étudier. Voyager

1 et 2 nous ont donné une

première impression de ces

environnements. Le satellite

Galileo de la NASA est resté

presque 10 ans autour de

Jupiter pour en savoir plus.

Les chercheurs toulousains ont

longuement étudié les données

de ces trois sondes. Forts de cette

expérience, ils participent à la

science de 5 sur 12 instruments

de la mission Cassini (voir

encadré) qui explorera pendant

4 ans le système de Saturne.

Une atmosphère est un obstacle

moins solide au vent solaire.

La frontière qui dévie le vent

solaire est dans l’atmosphère elle-

même, au niveau de la partie

ionisée appelée ionosphère.

Ce cas donne lieu à une

structure resserrée autour de l’ob-

stacle, mais qui s’étend très loin

dans la direction anti-

solaire. On parle dans le cas bien

connu des comètes de queue de

Contact : henri.reme@cesr.fr

plasma et de champ magnétique.

Le passage de Halley en 1986 fut

l’occasion de détailler cette inter-

action et de mettre en évidence

ses différentes frontières : choc,

frontière d’empilement magné-

tique, ionopause grâce à l’expé-

rience du CESR à bord de la

sonde. Cette expérience a aussi

permis de découvrir que des

molécules organiques complexes

existaient déjà dans le milieu

interstellaire lorsque les comètes

se sont formées il y a

4,5 milliards d’années.

La mission Rosetta de l’ESA

vient d’être lancée vers une

comète.

Il lui faudra une

dizaine d’années pour arriver

à bon port et produire

de nouveaux résultats.

Par ailleurs l’expérience MAG/ER

embarquée sur le

satellite Mars Global Surveyor

a permis de montrer que

la planète rouge, non

globalement magnétisée,

avait une interaction

avec le vent solaire comparable

à une comète.

page 6 Paul Sabatier - Le magazine scientifique - numéro 1

>>> Henri REME, Professeur à l’UPS,

planétologue au CESR

>>> Instrument plasma réalisé au CESR

pour les quatre satellites CLUSTER.

CASSINI est la mission la plus ambitieuse jamais entreprise

pour l’exploration du système de Saturne,

sous la direction de deux agences spatiales, l’ESA et la NASA. Les objectifs scientifiques du

projet sont nombreux : l’étude in situ de la magnétosphère de Saturne, le sondage à distance

de son atmosphère et l’exploration de ses anneaux et de ses satellites de glace. Le plus gros de

ses satellites, Titan, est un objet fascinant car il possède une atmosphère dense qui nous

cache sa surface. L’orbiteur Cassini le survolera plus de 40 fois. Grâce à son radar, nous sau-

rons ce qu’il y a sous les nuages ; on imagine que la surface est en partie couverte d’un océan

d’hydrocarbures... De son côté, la sonde de descente Huygens aura à peine 3 heures de mesu-

re pour tout nous apprendre de cette atmosphère qui ressemble à celle de la Terre à ses

débuts. Parti en 1997, le couple Cassini-Huygens est en vue de Saturne. La mise en orbite

aura lieu en juin 2004 et la descente de Huygens à la surface de Titan en janvier 2005. Puis

l’orbiteur Cassini restera au moins 4 ans autour de Saturne.

Mission Cassini/Huygens

Environnements

Planétaires

La couronne du Soleil s’étend dans tout le Système Solaire sous

forme d’un flux de particules appelé vent solaire. L’interaction

du vent solaire avec les planètes et les petits corps est un

extraordinaire laboratoire de physique des plasmas. Son étude

représente une thématique prioritaire de la planétologie

toulousaine.

>>> La satellite Cassini/Huygens

à l’approche de Saturne (vue d’artiste, NASA)

dOSSIER Planétologie

>>> Régions géochimiquement et

minéralogiquement homogènes de la Lune,

obtenues à partir des données de Lunar Prospector

et Clementine (résultats du LA2T et du LDTP)

Surfaces

planétaires

L’étude des surfaces est une clef en planétologie

pour placer des contraintes sur les théories de

formation et d’évolution des planètes et de leurs

satellites. En effet, les surfaces intègrent au cours du temps l’histoire planétaire et les interactions

avec l’environnement. La connaissance récente des surfaces de la Lune, Mars, Vénus, Mercure, et

de quelques satellites des planètes géantes, quoique fragmentaire, progresse très rapidement et

devrait s’accroître nettement dans la décennie à venir, comme le montrent les observations

orbitales actuelles de Mars. L’image acquise à la fin du XXème siècle est que si la majorité des

processus connus sur Terre (volcanisme, tectonique, cratérisation, érosion, écoulements…) sont

partagés par les planètes telluriques, ils le sont à des degrés divers et conduisent à des résultats

très différents car les environnements (atmosphère, hydrosphère, champ magnétique…) et les

caractéristiques de ces planètes (taille, source d’énergie interne, distance au soleil, obliquité…)

diffèrent. La confrontation des situations observées conduit à une démarche comparée

extrêmement riche qui permet de généraliser la compréhension des processus et in fine de

relativiser le cas terrestre.

Ces dernières années, le Pôle de

Planétologie de l’OMP/UPS a été

étroitement associé à l’étude

détaillée de la lune par les mis-

sions américaines Clémentine et

Lunar Prospector, en utilisant l’i-

magerie spectrale et la géochimie

orbitale pour documenter la

période la plus ancienne de l’his-

toire géologique des corps plané-

taires, comprendre les processus

de fabrication d’une croûte pla-

nétaire et le rôle des gros

impacts météoritiques. Les équi-

pes du LDTP et du CESR sont

maintenant engagées sur la mis-

sion européenne Smart-1, déjà

en route vers la Lune. Dans le

même temps, les équipes du Pôle

de Planétologie participent à

l’exploration de Mars. Elles sont

présentes sur tous les fronts : à

ce jour, 3 orbiteurs (Mars Global

Surveyor et Mars Odyssey de la

NASA, Mars Express de l’ESA)

et 2 atterrisseurs mobiles

américains (Spirit et

Opportunity) collectent

des données remarquables de

physico-chimie, de minéralogie,

de photogéologie et de

photométrie. Des résultats

spectaculaires ont été obtenus :

découverte d’un champ magné-

tique rémanent, cartographie

d’énormes concentrations d’hy-

drogène traceur de glace d’eau,

etc. Les objectifs de ces missions

sont de découvrir la paléoclima-

tologie martienne et d’aborder de

façon comparée le rôle fonda-

mental de l’hydrosphère et de la

cryosphère d’une planète dans

son évolution géologique et

vis-à-vis de l’émergence

d’une biosphère.

L’exploration des surfaces

planétaires est toujours

spectaculaire. Les images à haute

résolution de la glace d’Europe

autour de Jupiter, des volcans de

page 7

Vénus, ou de lits fluviaux

asséchés sur Mars

interpellent le scientifique et

font rêver tous les publics.

Contact : duston@cesr.fr et

>>> Lionel DUSTON, Directeur de recherche CNRS,

planétologie au CESR

>>> Patrick PINET, directeur de recherche CNRS,

planétologue au LDTP

>>> Découverte d’eau au pôle de la Lune,

obtenue par la mission Lunar Prospector et

la participation du LA2T.

>>> Carte du champ magnétique à la surface

de Mars obtenue par la mission Global Surveyor

avec la participation du CESR.

dOSSIER

Planétologie

Les météorites

Pendant longtemps considérés

comme des objets exotiques, les

trois dernières décennies ont vu

un développement important de

l’étude des météorites en

laboratoire. Des analyses

pétrologiques, minéralogiques et

géochimiques très poussées ont

fait avancer notre compréhension

de la formation du Système

Solaire et ont même permis

de déterminer son âge de

4,56 milliards d’années. On a

appris à les classer d’après leur

appartenance à des corps parents

hypothétiques, notamment grâce

à la mesure de leur composition

isotopique en oxygène : la

confrontation des études en

laboratoire avec les résultats des

mission humaines sur la Lune et

des mission robotiques sur Mars

nous ont appris que parmi les

météorites recueillies sur le sol

terrestre, se trouvaient des pierres

de Lune et très probablement des

roches martiennes!

Parmi les nombreuses analyses

de météorites menées au LMTG,

la composition isotopique du fer

par spectrométrie de masse à

source à plasma a montré que la

Lune avait une composition

isotopique de fer plus lourde que

la Terre. Pour expliquer cette

observation il faut imaginer que

la Lune est passée par une étape

partiellement fondue, voire

gazeuse, au cours de son

histoire. Seul un phénomène

cataclysmique, comme la

collision entre deux planètes,

peut fournir l’énergie nécessaire

à la vaporisation partielle d’une

planète. Ces résultats isotopiques

sur le fer étayent donc l’idée que

la Lune s’est formée à la suite

d’un extraordinaire impact

d’une planète sur la Terre !

Contact :

Franck POITRASSON,

Chargé

de recherche CNRS au LMTG

franc[email protected]

>>> Michel FESTOU, directeur de recherche CNRS,

planétologue au LA2T

page 8 Paul Sabatier - Le magazine scientifique - numéro 1

Petits corps et

origine du Système

Solaire

Les systèmes planétaires se forment à partir de la contraction

d’un disque de gaz et de poussières autour d’une étoile jeune.

Au centre du disque, où la température est élevée, les grains

s’agglomèrent et forment des « planètésimales ». Au bout de

quelques millions d’années, ces objets ont atteint des centaines

de kilomètres de diamètre. C’est à partir de leurs collisions que

les planètes telluriques (Mercure, Vénus, Terre, Mars) se sont

formées. A l’extérieur du disque, comme il fait beaucoup plus

froid, l’eau se condense et enrichie les planètésimales en glace.

C’est à partir d’elles que se sont formées les planètes géantes

(Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune).

>>> Comète LINEAR observée par le télescope spatial Hubble.

Le noyau de la comète s'est fragmenté en plusieurs morceaux.

(Space Telescope Institute).

Dès que Jupiter s’est formée, la

planète qui aurait dû se former

entre les orbites de Mars et de

Jupiter n’a pu s’agglomérer car

les perturbations de Jupiter

empêchaient ce processus d’aller

à son terme. C’est ainsi que

sont nés les astéroïdes. Enfin,

au delà de l’orbite de Neptune,

la densité de matière est

insuffisante et les objets qui se

forment sont faits de glaces et

de roches. Ce sont

principalement les comètes et

des milliers d’objets « trans-

neptuniens » qu’on commence

à découvrir.

L’étude des petits corps

(astéroïdes, comètes, trans-

neptuniens) permet donc de

comprendre l’origine du Système

Solaire il y a 4,56 milliards

d’années. L’OMP/UPS participe

au développement de cette

thématique par divers moyens :

spectroscopie des petits corps

(LA2T), structure interne des

astéroïdes (LDTP), observations

télescopiques des comètes (LA2T)

et analyses in situ des chevelures

cométaires par notre

participation aux sondes Giotto

(CESR) et Rosetta (CESR, LA2T,

LDTP).

Contact :

6

6

1

/

6

100%