Le murmure des toiles

Concours C.Génial Lycée Guez de Balzac Angoulême 1

Les ambassadeurs du projet

Mélanie Davias

Pierre Parodi

Nicolas

Legrand

du lycée Guez de Balzac à

Angoulême

Les tournesols de Vincent

Van Gogh (1888)

Le gourmet de Picasso (1901)

Concours C.Génial Lycée Guez de Balzac Angoulême 2

Résumé

C’est à la suite de la lecture d’un article scientifique sur le site Sciences et Avenir que

notre projet a pris naissance. Des chercheurs Canadiens ont réussi à appliquer à l’art un

effet ancien (l’effet photoacoustique) afin d’identifier la nature des pigments utilisés

dans certaines toiles ; connaître les pigments est utile pour adapter la conservation et la

restauration des œuvres.

Ce procédé nous ayant interpelé, nous avons essayé de comprendre son fonctionnement.

Dans ce but, nous avons d’abord réalisé une version contemporaine du photophone de

Bell, destiné à réaliser une onde sonore à partir d’une source lumineuse.

Ce dispositif a ensuite été amélioré afin d’étudier des sons émis par des substances

éclairées de façon périodique : A l’intérieur d’une cellule photoacoustique (entonnoir

recouvert d’un pigment), est envoyé un faisceau de lumière modulée dans le temps à

l’aide d’un hacheur optique.

Le faisceau lumineux modulé est absorbé par le pigment qui s’échauffe et se refroidit

périodiquement. La variation de pression locale ainsi engendrée provoque l’émission d’un

son dont la fréquence dépend du résonateur (ici l’entonnoir) et de la fréquence de

modulation.

Afin de mieux comprendre le fonctionnement de la cellule, il a fallu réaliser étudier le

phénomène de résonance acoustique (Les résonateurs d’Helmholtz )

La tension issue du microphone montre que le signal est noyé dans du « bruit » . Un

dispositif électronique (détection synchrone) a permis d’éliminer celui-ci .

En éclairant le pigment par des radiations de longueur d’onde différentes, et en étudiant

la réponse en amplitude du son produit par le résonateur, on obtient son spectre

photoacoustique qui constitue son « empreinte digitale ». Le but du projet est d’établir

à l’aide de ce procédé une modeste « base de données » constituée des spectres

photoacoustiques de pigments couramment utilisés par les artistes ( Bleu de Prusse,

vert de Véronèse, vermillon, bitume de Judée…). Ainsi, on pourra identifier à l’aide de

cette base, les pigments utilisés dans des toiles anciennes, en vue de leur restauration

ou de leur datation.

En complément du dispositif précédent, le montage est transformé en instrument de

musique : la tension continue issue du détecteur synchrone commande un oscillateur dont

la fréquence est proportionnelle à cette tension. On obtient alors un son dont la

Concours C.Génial Lycée Guez de Balzac Angoulême 3

fréquence dépend de la longueur d’onde de la lumière qui éclaire la cellule

photoacoustique.

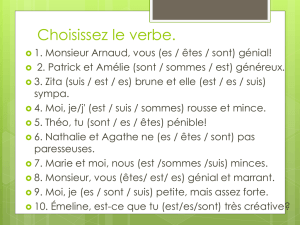

Sommaire

1.

Naissance du projet

2.

Le photophone

a. Le photophone historique de Bell

b. Amélioration contemporaine du photophone

3.

Du photophone au spectroscope photoacoustique

a. Le spectrophone historique de Bell

b. Réalisation d’un spectroscope photoacoustique didactique

4.

Analyse de quelques éléments du spectroscope

a. L’entonnoir : un résonateur de Helmholtz

b. Le phénomène de résonance acoustique

c. L’absorption du rayonnement

d. Elimination du bruit par le procédé de détection synchrone

5.

Obtention de spectres photoacoustiques

a. Obtention du spectre photoacoustique d’un pigment

b. Réalisation d’une base de données

6.

La transformation en un instrument de musique

Réalisation d’un oscillateur commandé par une tension (OCT)

7.

Bibliographie

Concours C.Génial Lycée Guez de Balzac Angoulême 4

1. Naissance du projet

C’est à la suite de la lecture d’un article scientifique sur Internet que notre

projet a pris naissance.

Extrait de l’article (sciences et avenir .fr)

A l'écoute des peintures anciennes

Pour découvrir quels pigments ont été utilisés par un artiste pour peindre son œuvre il y

a plusieurs siècles, des chercheurs canadiens se mettent à l’écoute de la matière..

Pour décortiquer une œuvre d’art ancienne en dévoiler les techniques, les pigments, les

réalisations cachées sous une peinture plus récente, les scientifiques disposent déjà d’un

arsenal de techniques bien fourni. Une équipe de chimistes du Canada leurs proposent

désormais de tendre l’oreille pour découvrir les pigments utilisés autrefois par les

peintres.

Ian Butler et ses collègues de l’Université McGill ont réussi à appliquer à l’art un effet

ancien, mis en évidence en 1880 par l’Américain Graham Bell : un solide (ou un gaz)

soumis à un rayonnement lumineux émet des sons en retour. La matière transforme en

effet une partie de l’énergie de la lumière en chaleur. Cette énergie thermique produit

des vibrations acoustiques qui peuvent être enregistrées par un microphone d’une très

grande sensibilité.

La technique de spectroscopie photoacoustique infrarouge exploite cet effet. Elle est

utilisée dans de nombreux domaines de recherches, pour analyser des matières solides

ou des gaz. Butler et ses collègues l’ont appliquée à la détection des pigments non-

organiques dans les peintures.

Ils ont défini les sons émis par douze pigments couramment utilisés par les artistes,

comme le bleu de Prusse, de cobalt ou l’outremer ; la malachite ou l’oxyde de chrome

pour les verts ; le cadmium et le chromate de plomb pour le jaune ; l’ocre ou l’oxyde de

fer pour les bruns. Il suffit ensuite de soumettre les tableaux à un rayon laser pour

provoquer l’effet photoacoustique. Cette technique a l’avantage de ne pas endommager

l’échantillon, expliquent les chercheurs.

Connaître les pigments est important pour adapter la conservation et la restauration des

œuvres. Cette analyse est également utile pour détecter les faux tableaux anciens.

Notre projet se propose de comprendre et d’analyser de façon didactique ce procédé

très ancien remis au goût du jour pour identifier les pigments dans les tableaux.

Concours C.Génial Lycée Guez de Balzac Angoulême 5

2. Le photophone de Graham Bell

L’effet photoacoustique (encore appelé optoacoustique) est le processus de conversion

d’énergie lumineuse en énergie acoustique. Graham Bell et son collaborateur Charles

Sumner Tainter construisirent un appareil, appelé photophone, destiné à produire une

onde sonore à partir d’une source lumineuse (la lumière du Soleil)

a.

Description du photophone de Bell

La lumière, issue du Soleil, est réfléchie par un miroir plan et converge vers une lame de

verre très fine que l’on fait vibrer en parlant devant. Le faisceau lumineux est ainsi

modulé par la parole. Ce faisceau modulé vient converger sur un récepteur

photoconducteur à base de sélénium. Sa résistance varie en fonction de l’intensité

lumineuse reçue. La parole sera donc transmise dans le téléphone récepteur.

Les essais positifs conduirent Bell à annoncer à l’Institut royal de Grande – Bretagne,

dans sa séance du 17 mai 1878, qu’il lui était possible « d’entendre l’ombre de la lumière,

et d’écouter les nuages passer sous le soleil. »

L’objectif de cet appareil est d’assurer des communications à longue distance en

extérieur. Il a fallu attendre plus d’un siècle pour que ce procédé de communication par

la lumière soit mis en œuvre à l’aide de la fibre optique.

b.

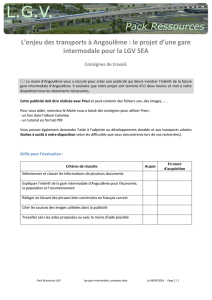

Amélioration contemporaine du photophone

On se propose de reproduire de façon contemporaine l’expérience de Graham Bell.

Dispositif expérimental

condenseur

LC(1)

photodétecteur

amplificateur

HP

Lampe

500W

LC(2)

Film plastique sur

support

F

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

1

/

24

100%