Fiches Grammaire française - ALL

Université*Jean‐Monnet* Licence*LEA*/*Arts*Plastiques*2012‐13*

Sem.*1*(automne)*GRAMMAIRE'FRANÇAISE

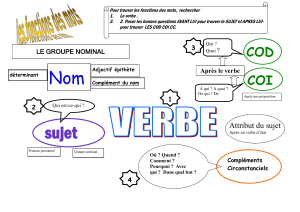

Les constituants immédiats (CI) de la phrase simple

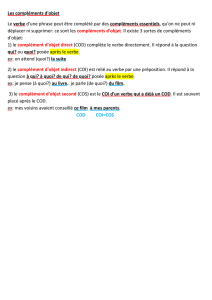

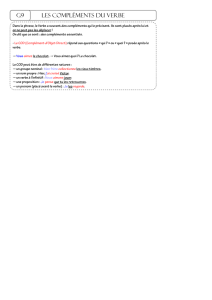

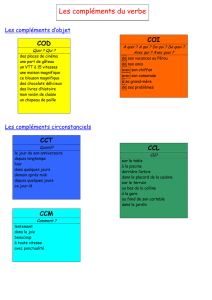

4. Les compléments du verbe

4.1. Des compléments essentiels

Constituants qui fonctionnent dans la phrase par rapport au verbe (forment avec ce dernier le groupe verbal, GV) :

GN(Ce libraire) GN GV(vend des journaux)GV.

Ces compléments, essentiels au verbe, ne doivent pas être confondus avec :

— les compléments non essentiels / « accessoires » / « de phrase » (circonstanciels) ;

— les compléments de détermination d’un autre constituant (Nom, Adj, Adv).

4.2. Caractéristiques communes à tous les compléments essentiels

Les compléments du verbe sont placés à proximité de celui-ci :

À gauche pour les Pron. sans Prép., y et en :

Vous nous le direz demain. J’y vais. Bernard en vient.

À droite pour les GN, GP, Adv :

elle achète GNun livreGN / parle GPà son voisinGP / habite AdviciAdv.

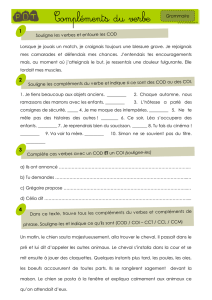

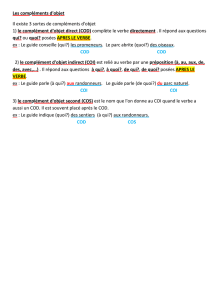

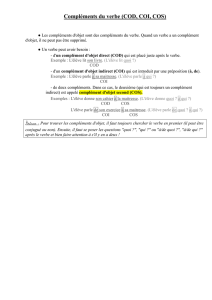

4.2.1. Complément d’objet (COD, COI)

Le COI se construit avec une préposition (Emma parle à Issam), contrairement au COD (Emma parle le polonais). Un

verbe peut avoir Ø, 1, 2, 3 CO (mais un seul COD).

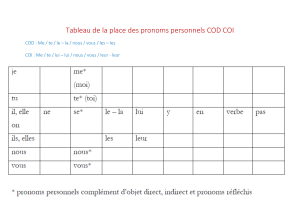

Pronominalisation

GN COD le, la, les. GN

avec art. indéfini en…

(un(e)). J’ai lu ton roman je

l’ai lu ; Betty a lu un roman

Elle en a lu un.

GN COI prép. +

lui/elle(s)/eux (à + N lui,

leur). Betty reste avec Günther

avec lui. Betty parle à Günther

lui parle.

Suppression

Les CO ne sont pas facile-

ment supprimables (*Nous

accaparons), sauf s’ils sont im-

plicites (Charles mange [un

repas/des aliments /*un porte-

avion…].

Certains CO implicites peu-

vent orienter ou changer le

sens du verbe (Charles boit ;

Yves a changé [les rideaux]).

Commutation

Le CO d’un verbe ((je

préfère…) peut être GN (… la

franchise), pronom (… cela),

infinitif (… continuer comme ça),

subordonnée (… qu’il vienne),

jamais adjectif :

*je préfère importante

utile

comportementaux.

Passivation

En cas de transformation

passive, seul le COD devient

sujet (La ville a subventionné ce

projet Ce projet a été subven-

tionné par la ville). Impossible

avec le COI en français (mais

possible dans certaines lan-

gues : This problem is often

referred to by many.)

Nota bene : La question Quoi ? n’est pas pertinente pour reconnaître un COD (Tu deviens quoi ? attribut du sujet !)

4.2.2. Complément essentiel de lieu

(CEL)

Complément qui indique le lieu avec un verbe de

déplacement (aller, venir, arriver…) ou de situation

dans l’espace (être, se trouver, résider, habiter…). Il n’est

ni déplaçable, ni supprimable (*la poste se trouve,

*Dans la rue vous êtes).

Ne doit pas être confondu avec un circonstanciel

de lieu, qui porte sur la phrase ([CCLÀ la cam-

pagneCCL,]Cunégonde habite CELchez sa grand-mèreCEL

CCLChez sa grand-mèreCCL, elle habite CELà la

campagneCEL). Le CEL ne peut construire une ques-

tion de type Que faites-vous… ? (*Que faites-vous là-

bas ? — Je me trouve/j’habite).

Le CEL est généralement un GP, parfois un GN

(habiter rue Tréfilerie), remplaçable par un adverbe (j’y

habite, tu en viens, elle se trouve là-bas).

4.2.3. Compléments essentiels divers

(mesure, coût…)

Expriment des caractéristiques du sujet (taille,

valeur, odeur…). Placés après les verbes (mesurer,

coûter, sentir, durer) ils n’acceptent pas les tests des

COD auxquels ils ressemblent :

Pronominalisation : J’ai senti (perçu) cette odeur

je l’ai sentie. Cette pièce sent (exhale) le chou-fleur *elle le

sent.

Passivation : Le géomètre a mesuré (estimé) ce champ

ce champ a été estimé par le géomètre ; le géomètre mesure

1m83.

Forme de ces compléments : GN (l’odeur),

mais aussi expressions de mesure (1m83) et adjectifs

adverbiaux (sentir bon, fort) impossibles avec les

COD.

EXERCICE 4

5

10

15

20

25

30

Alexis imagina la fierté de ses parents lorsqu’il leur crierait, dès le

seuil, qu’il était deuxième en composition française. Jamais encore il

n’avait remporté un tel succès dans ses études: quinze sur vingt !

D’habitude, il se contentait de la moyenne. Et soudain, le voici sur

le podium. M. Colinard l’avait félicité devant toute la classe : « Alexis

Krapivine, vous êtes en progrès. Votre copie est même excellente.

S’il n’y avait eu vos défaillances en orthographe, je vous aurais mis

premier ex æquo avec Thierry Gozelin. »

Pour Thierry Gozelin, c’était normal : il écrasait la classe par son

savoir et son intelligence. Toujours le nez dans des livres. Alexis, lui

aussi, aimait lire. Mais pas au point d’oublier les autres plaisirs de

l’existence. Il se remit à courir, dépassa l’église Saint-Pierre, la mairie

et s’arrêta, avenue Sainte-Foy, au pied d’une façade grise, sévère,

anonyme, percée de fenêtres toutes semblables. Dédaignant

l’ascenseur, il gravit trois étages d’un seul élan et se planta, le cœur

battant vite, devant la porte. Une carte de visite était fixée par des

punaises au dessus de la sonnette : Georges Pavlovitch Krapivine.

Alexis reprit sa respiration. Une phrase lui brûlait les lèvres :

« Maman, papa, je suis deuxième en français ! » Il dirait cela en

russe, bien sûr. Ses parents craignaient qu’il n’oubliât sa langue

maternelle, au lycée. Eux-mêmes parlaient le français avec aisance,

mais ils n’avaient jamais pu se corriger de leur accent. Alexis les

reprenait parfois en riant. Pour lui, le russe faisait partie du folklore

familial. On s’en servait à la maison, mais la langue de la vie, la

langue de l’avenir, c’était celle qui bourdonnait dans la rue, au lycée.

Il sonna. Pas de réponse. Deux fois, trois fois. Rien… Heureusement,

en cas d’absence, la clé était sous le paillasson. Il ouvrit la porte, entra

et, aussitôt, une odeur casanière lui remua le cœur. Sans doute ses

parents étaient-ils sortis juste avant le déjeuner pour faire une course

dans le quartier. Ils n’allaient pas tarder à revenir.

Henri Troyat, Aliocha, 1993, Éd. J’ai Lu.

— Indiquez les compléments essentiels du verbe dans tout le texte.

1

/

1

100%