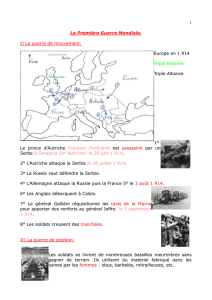

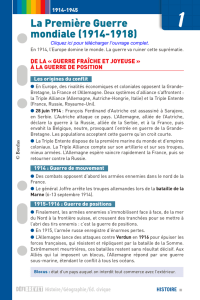

La guerre, causes immédiates et lointaines, 1915

publicité