La consommation et son évolution

La consommation

et son évolution

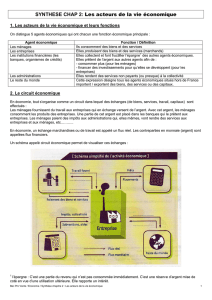

La consommation est rendue possible par l’activité de

production. Elle capte la majorité des revenus. Toutefois, toutes

les consommations ne sont pas supportées intégralement par

les ménages ; certaines le sont par l’Administration.

I. Qu’est ce que la consommation ?

!"

La nature de la consommation

La consommation est une utilisation plus ou moins prolongée

d’un bien ou d’un service aboutissant à sa destruction.

La consommation peut également être l’épargne en ce sens où

il s’agit d’une consommation future.

Traditionnellement, on recense deux types de consommation :

• d’une part la consommation finale qui désigne l’usage d’un

bien économique qui n’engendre pas la production d’autres

biens et qui est utilisé pour la satisfaction des besoins des

ménages ;

• et d’autre part la consommation intermédiaire qui est

l’ensemble des biens et services économiques utilisés au

cours d’un processus de production. Il convient de noter

que ce type de consommation peut être individuelle : qui est

financée par les revenus des ménages ; et/ou collective qui

est financée par les impôts comme l’école ou les routes.

L‘INSEE distingue elle aussi deux types de consommation ; la

dépense finale des ménages et la consommation socialisée

qui correspond aux dépenses des ménages supportées par

l’Administration Publique (services gratuits, remboursement de

frais…).

!"

La mesure de la consommation

Comme toute variable économique, la consommation fait l’objet

d’évaluations. Pour cela, l’économiste dispose de deux

instruments.

• Les propensions à consommer. La propension moyenne à

consommer tout d’abord qui se mesure par le rapport

consommation / revenu, il s’agit de la part du revenu qui est

consommée. Ensuite, la propension marginale à consommer

mesure l’effet induit sur la consommation d’un supplément de

revenu ; elle se mesure par le rapport (variation de la

consommation) / (variation du revenu).

• Le coefficient budgétaire (en %). Il représente la part de la

dépense totale d’un ménage qui est consacré à un poste

budgétaire Ex : Alimentation, logement.... On le calcule ainsi :

(dépense du poste budgétaire) / (dépense totale de

consommation).

II. Evolution de la consommation

!"

Tendances générales

De 1945 à 1975, la consommation des ménages a fortement

augmenté (+110 %). Ceci tient à la forte élévation du niveau de

vie des ménages mais aussi à l’amélioration de la situation

sanitaire et sociale et des dépenses de l’Etat ayant pour objet la

réduction des inégalités. C’est la consommation de masse. A

partir de 1975, on parle de consommation de crise.

Afin d’analyser l’évolution de la structure des ménages, on

utilise la loi d’Engel qui met à jour 2 types de biens. Les biens

inférieurs constitués des biens indispensables à la vie

(alimentation, logement…) et les biens supérieurs acquis en

derniers et qui concernent la santé, les loisirs…

!"

Evolution de la structure de la consommation des

ménages

Sur la période 1960-1998, les dépenses de loisirs, logement,

habillement augmentent régulièrement alors que les dépenses

alimentaires voient leur coefficient budgétaire diminuer.

Les facteurs expliquant cette évolution de la structure de la

consommation sont multiple : élévation du revenu,

développement de la sécurité sociale ou encore baisse des

prix.

Coefficients budgétaires des ménages en 1970 et 1997

1970 1997

Alimentation 26% 17,9%

Logement 15,3% 22,5%

Loisir 6,9% 7,4%

Source : INSEE, Données sociales, 1999

III. Inégalités de consommation

Les inégalités peuvent se faire jour au regard des dépenses

engagées par les ménages ou au regard du taux d’équipement

des ménages.

!"

Dépenses des ménages

Les inégalités de consommation sont dues essentiellement aux

inégalités de revenu. Ainsi, selon L’INSEE, en 1995, la dépense

annuelle par ménage cadre est 2 fois supérieure à celle d’un

ménage ouvrier. Toutefois, ceci ne reflète pas les disparités qui

peuvent exister entre les différents postes budgétaires. En effet,

s’agissant des dépenses de vacances, les cadres dépensent en

moyenne 4,6 fois plus que les ouvriers.

!"

Taux d’équipement des ménages

Précédemment, nous avons pu constater des différences

flagrantes de consommation. Toutefois, au regard des taux

d’équipement des ménages ces différences sont moins

présentes. L’équipement en automobile par CSP par exemple

est très proche. Ainsi, 92% des ménages « cadre » possèdent

une voiture cela concerne 90% les ouvriers.

Cet instrument ne reflète toutefois pas le mode d’acquisition du

bien à savoir au comptant ou à crédit.

Editeur : MemoPage.com SA © / 2006 / Auteur : Sébastien KNOCKAERT

1

/

1

100%