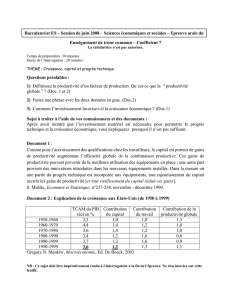

exercices d`entrainement - sciences economiques et sociales

EXERCICES D’ENTRAINEMENT

THEME I

Dissertation : Comment les facteurs de production contribuent-ils à la croissance économique ?

Source : d’après J.-M. Albertini, E. Coiffier, M. Guiot, Pourquoi le chômage ?, Scodel, 1987.

Repris dans Cahiers français, n° 279, janvier-février 1997.

Document 3

L’organisation du travail joue un rôle décisif pour expliquer les niveaux de productivité. Le constat avait déjà été fait par Smith dans

son analyse de la division du travail et de ses incidences. De même, les transformations introduites par Taylor et Ford sont souvent

considérées comme une explication essentielle de l’accélération de la croissance économique. […] Depuis une vingtaine d’années,

le modèle fordiste d’organisation du travail connaît des difficultés. […] Par rapport aux années soixante, les principales

transformations de l’environnement conduisent à mettre l’accent sur deux points :

− […] l’adaptation insuffisante au ralentissement de la croissance après les chocs pétroliers est la cause principale du ralentissement

des gains de productivité à cette époque. Une organisation du travail efficace est donc d’abord une organisation flexible;

− la complexité croissante des machines et des systèmes d’organisation, ainsi que le rôle accru de l’information et de la qualité des

produits. L’organisation doit donc obtenir l’implication et l’intégration de ses membres.

P. Combemale, A. Parienty, La Productivité, Nathan, 1993.

Document 4

Comme pour l’accroissement des qualifications chez les travailleurs, le capital est porteur de gains de productivité augmentant

l’efficacité globale de la combinaison productive. Ces gains de productivité peuvent provenir de la meilleure utilisation des

équipements en place; une autre part provient des innovations introduites dans les nouveaux équipements installés. Dans la mesure

où une partie du progrès technique est incorporée aux équipements, tout rajeunissement (vieillissement) du capital accroît (réduit)

les gains de productivité.

S. Mabile, “ La productivité en France de 1970 à 1989 : une approche sectorielle ”, Économie et statistique,

n°237-238, novembre-décembre 1990.

CORRECTION (Editions Hatier)

La proposition de plan suivante est du type ‘ancien bac’ (de même que le sujet) mais elle est toujours valable dans

le cadre du nouveau bac. Le plus important, c’est le cheminement logique du plan (facteurs de production

gains de productivité et gains de productivité croissance économique). Afin de gagner en consistance, il

convient de bien intégrer certains éléments du cours (pp. 17-22 notamment, thème I). Concernant le corrigé, il faut

bien penser à intégrer le vocabulaire propre au nouveau programme (résidu, productivité globale des facteurs,

croissance extensive / intensive, loi des rendements décroissants, etc.). Le plan utilisé est très pertinent.

Première partie

Les facteurs de productions expliquent l’augmentation de la productivité.

• 1. Une organisation du travail et une gestion de la main-d’œuvre de plus en plus rationnelles.

a. La division technique du travail augmente la productivité…

b. … de même que la flexibilité quantitative de la main-d’oeuvre.

• 2. Une augmentation des investissements matériel et immatériel.

a. La productivité croît avec l’investissement matériel et l’innovation…

b. … mais cela suppose aussi un investissement immatériel et une grande implication des salariés.

Seconde partie

L’augmentation de la productivité stimule la croissance.

• 1. Les gains de productivité améliorent l’offre de produits…

a. La hausse des profits permet la hausse des investissements…

b. … et améliore la compétitivité des entreprises.

• 2. … ainsi que la demande.

a. La hausse du pouvoir d’achat augmente la demande de consommation…

b. … de même que les dépenses publiques.

Conclusion

La croissance ralentie que connaissent la plupart des pays capitalistes développés depuis vingt-cinq ans et

l’importance du chômage qui lui est lié conduisent bien souvent à désigner la hausse de la productivité comme

responsable des difficultés économiques. Or il faut bien reconnaître que, si la productivité ne cesse d’augmenter,

elle semble plutôt avoir une influence positive sur la croissance économique, comme le montre l’exemple des

Trente Glorieuses. La productivité peut être définie comme le rapport entre une production et les facteurs (capital

et travail) mis en oeuvre pour l’obtenir. La croissance économique, mesurée à l’aide du produit intérieur brut, est

l’accroissement durable de la production globale d’une économie.

Ainsi, dans un premier temps nous mettrons en évidence les facteurs qui contribuent à une augmentation de la

productivité, puis nous montrerons en quoi elle est un stimulant de la croissance économique.

De nombreux facteurs contribuent à une augmentation de la productivité du travail et du capital, tant du point de

vue de l’organisation du travail que de l’amélioration du capital technique.

En premier lieu, la productivité augmente grâce à une organisation du travail de plus en plus rationnelle. À partir

de la révolution industrielle et jusqu’à la fin des années soixante, l’organisation du travail s’améliore grâce aux

effets bénéfiques d’une division technique du travail de plus en plus rationnelle. La division technique du travail

désigne la spécialisation des tâches dans l’entreprise, c’est-à-dire la décomposition du processus de production en

de nombreuses tâches partielles. Elle permet une plus grande efficacité grâce à l’augmentation de la rapidité

d’exécution et à une plus grande habileté des travailleurs. Dès la fin du XVIIIe siècle, A. Smith avait montré les

conséquences positives d’une division rationnelle des tâches en prenant l’exemple de la fabrication des épingles.

Mais ce sont les transformations introduites par Taylor (1890) et Ford (1910) qui vont permettre une hausse

considérable des gains de productivité : le travail est organisé scientifiquement (OST) au niveau des bureaux

d’études et des ingénieurs (division verticale), et les tâches sont parcellisées en une multitude d’opérations

simples (division horizontale). Ford met en place les chaînes de montage et améliore encore l’efficacité du travail,

en partant du principe que “ le travail doit aller à l’ouvrier ” (document 3). Ce modèle d’organisation du travail

s’est généralisé pendant les Trente Glorieuses et a permis, à cette période, des gains de productivité considérables

: 5% par an en France. La remise en cause du taylorisme à la fin des années soixante et le ralentissement de la

croissance à partir de 1974 obligent à opérer des transformations en termes d’organisation du travail. Les aléas de

la demande ainsi que l’exigence de diversification des produits nécessitent une organisation du travail plus

flexible, permettant une meilleure adaptation de la production à la demande. Cette flexibilité dans l’organisation

du travail vise à accroître les gains de productivité, dont on a pu constater le ralentissement à partir du milieu des

années soixante-dix.

La rationalisation de l’organisation du travail a donc permis de forts gains de productivité, mais elle s’est

accompagnée d’une augmentation considérable de l’investissement productif, tout cela nécessitant une formation

accrue des salariés et leur implication croissante. L’augmentation du capital productif, associée au progrès

technique et à l’innovation, permet d’accroître la productivité du capital, mais aussi du travail.

La productivité peut progresser grâce à une augmentation des équipements, à une amélioration de leur utilisation

(taux d’utilisation plus important, par exemple), mais aussi à l’introduction d’innovations sur les nouveaux

équipements installés. L’innovation est l’application du progrès technique sur les processus de production

(innovation de procédé), et les gains de productivité qui en résultent peuvent parfois être très importants : mise en

place de la robotique dans l’industrie automobile, par exemple. L’investissement matériel va donc contribuer à

augmenter la productivité. S’il s’agit d’investissements de capacité, ceux-ci permettent des économies d’échelle,

car l’augmentation de la capacité productive réduit les coûts de production. En revanche, s’il s’agit

d’investissements de remplacement, le progrès technique incorporé et l’innovation rajeunissent le capital et le

rendent plus performant. Enfin, s’il s’agit d’investissements de productivité ou de rationalisation, on économise de

la main-d’oeuvre. Il est à noter que, depuis une vingtaine d’années, l’investissement immatériel (formation,

logiciels, relations du travail, relations commerciales…) augmente considérablement et participe à la croissance

de la productivité. Le machinisme devient donc plus important et plus complexe, l’information joue un rôle accru,

et l’exigence de

qualité des produits devient très forte. De plus, les chefs d’entreprise cherchent à compenser les effets négatifs de

la contestation du taylorisme (absentéisme, turnover, coulage, grèves…) par la mise en place de nouvelles formes

d’organisation du travail : rotations de postes, enrichissement et élargissement des tâches, cercles de qualité… On

recherche donc un personnel plus qualifié, une meilleure intégration des salariés dans l’entreprise et, surtout, une

adhésion à ses objectifs (École des relations humaines) : les entreprises souhaitent une plus grande implication de

leur personnel (document 3).

De nombreux facteurs ont donc permis l’augmentation de la productivité, tant du point de vue de l’organisation du

travail que de l’amélioration du capital productif et de l’implication des salariés dans l’entreprise. Mais cette

croissance de la productivité a-t-elle stimulé la croissance économique ? Si oui, de quelle manière ?

Globalement, la croissance de la productivité du travail va de pair avec la croissance de la richesse produite,

comme l’illustre bien le cas de la France. Entre 1950 et 1973, période des Trente Glorieuses, pour une croissance

de la productivité du travail de 5,11% par an en moyenne, le PIB augmente de 5,02% par an. En revanche, depuis

le premier choc pétrolier de 1973, on constate un ralentissement des gains de productivité, qui ne sont plus que de

2,73% par an, alors que la croissance du PIB ralentit également (+ 2,26% par an). En premier lieu, la hausse de la

productivité stimule la croissance économique grâce à l’augmentation de l’offre sur les marchés nationaux et

internationaux. Elle permet une plus grande efficacité productive, à savoir que, à quantités de travail et de capital

équivalentes, la production augmente. Tout d’abord, l’amélioration de la productivité entraîne une augmentation

des profits par le biais de la baisse des coûts de production par unité produite (coûts unitaires). Cette hausse des

profits pourra être consacrée à la hausse des investissements, et donc favoriser l’offre de biens et de services,

puisqu’ils permettent de produire plus et mieux. Tout dépend, ici, de l’utilisation de ce supplément de profits de la

part des entreprises. Ensuite, la réduction des coûts de production dans l’entreprise favorise la baisse des prix,

laquelle permet une amélioration de la compétitivité des produits, ce qui stimule la consommation intérieure et les

exportations (document 2). Dans un contexte de concurrence nationale et internationale exacerbée, la hausse de la

productivité s’avère absolument nécessaire afin de moderniser l’appareil productif, d’éviter le vieillissement du

stock de capital et de conquérir de nouveaux marchés.

Les gains de productivité entraînent également la demande, par le biais de la hausse du pouvoir d’achat et de

l’intervention de l’État.

Le pouvoir d’achat des ménages, qui désigne la quantité de biens et de services que leur revenu leur permet

d’obtenir, peut augmenter de deux façons. Ce qui est gagné en productivité peut servir en partie à l’amélioration

des salaires, l’efficacité du travail s’étant accrue. Chaque salarié, produisant plus à lui seul, a droit à une

rémunération plus élevée. De plus, la baisse des prix des produits, consécutive à une hausse de la productivité,

améliore également la capacité à acheter des ménages (document 2). La demande de consommation s’accroît et

agit favorablement sur la croissance. Enfin, l’État verra ses rentrées fiscales augmenter, puisque les revenus sont

en hausse (profits, salaires), du fait de l’amélioration de la productivité. Les prélèvements obligatoires (impôts et

cotisations sociales) étant essentiellement liés à la croissance et à la hausse des revenus, leur augmentation sera

automatique et permettra un supplément de dépenses publiques favorisant la croissance de la production. Ainsi,

l’État pourra augmenter ses dépenses d’investissement (infrastructures, grands travaux) et améliorer le pouvoir

d’achat de la population en intensifiant sa fonction de redistribution. La hausse des dépenses publiques favorise

les demandes de consommation et d’investissement, et elle stimule la croissance économique.

La productivité constitue donc un élément central de nos économies développées, et son augmentation est liée à

de multiples facteurs, dont les principaux sont l’organisation du travail et l’amélioration du capital productif.

Augmenter la productivité du travail et du capital est une nécessité, car cela permet l’amélioration de l’offre des

produits. Les gains de productivité constituent aussi un puissant stimulant des demandes de consommation et

d’investissement, grâce à l’amélioration du pouvoir d’achat des salariés et à l’augmentation des dépenses

publiques. D’ailleurs, les nouvelles théories de la croissance mettent l’accent sur les externalités publiques et sur

l’augmentation des dépenses étatiques.

THEME II

Balance des paiements en France depuis 2005

Epreuve composée (partie 2) : Après avoir présenté le document, vous analyserez l’évolution structurelle

de la balance des paiements française.

Présentation : le document est un tableau à double entrée publié par la Banque de France et qui concerne

exclusivement la France. Plus précisément, il nous renseigne sur la balance des paiements entre 2005 et 2010.

Apparaissent ainsi les différents comptes la composant : compte de transactions courantes, compte de capital,

compte financier et le poste d’ajustement « erreurs et omissions nettes ». Les données sont ici exprimées en

milliards d’euros. Par exemple, en France, en 2010, le comptes des transactions courantes présentait un déficit de

33.7 milliards d’euros, le compte de capital était à l’équilibre, le compte financier était excédentaire de 18.2

milliards d’euros et les erreurs et omissions nettes s’élevaient à 15.4 milliards d’euros. Bien évidemment, par

convention, la balance des paiements étant toujours équilibrée, la somme des différents comptes fait 0.

Analyse du document : On observe une lente dégradation du compte des transactions courantes qui s’explique

essentiellement par la compétitivité insuffisante de l’économie française. Les entreprises françaises ont de plus en

plus de mal à exporter leurs biens : la balance commerciale était déficitaire de 22.5 milliards d’euros en 2005 puis

de 53.7 milliards d’euros en 2010. Le déficit commercial s’est donc creusé et n’a pas pu être compensé par la

bonne tenu des échanges internationaux de services (excédents de 10 à 12.3 milliards d’euros) de même que

l’excédent de revenus (excédents de 23.8 à 36.5 milliards d’euros). Traditionnellement, compte tenu du rôle de la

France sur la scène internationale et de ses différentes contributions, les transferts courants sont structurellement

déficitaires. Inversement, le compte financier présente une évolution fort différente : alors qu’il était déficitaire en

2005, il est excédentaire dès 2006 jusqu’à 2010. Cette évolution s’explique essentiellement par l’évolution des

investissements de portefeuille : le solde devient très largement excédentaire à partir de 2008 ce qui signifie que la

France attire davantage d’investissements de portefeuille qu’elle n’en effectue dans le reste du monde. Par contre,

elle a de plus en plus de mal à attirer des IDE puisque le solde est davantage déficitaire en 2010 qu’en 2005.

Variable d’ajustement, le poste « erreurs et omissions nettes » connaît de fortes fluctuations d’une année sur

l’autre. La France se doit donc d’attirer les capitaux étrangers pour compenser son insuffisante compétitivité

particulièrement visible via un solde commercial fortement déficitaire.

THEME III

Epreuve composée (partie 1) : Vous montrerez que le PIB est une mesure imparfaite du bien-être.

CORRECTION

Synthèse cours thème III p. 10

Epreuve composée (partie 2) : Après avoir présenté le document, vous mettrez en évidence la relation entre

empreinte écologique et PIB par habitant.

CORRECTION

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

1

/

17

100%