la maitrise - Bibliothèque et Archives Canada

publicité

DÉPARTEMENT DES LEITRES ET DES COMMUNICATIONS

Faculté des lettres et sciences humaines

Université de Sherbrooke

LA CRITIQUE THÉÂTRALEÀ MONTRÉAL EN 1994 :

QUATRE JOURNAUX, QUATRE DISCOURS?

par Sophie DesHaies

Bachelière ès lettres (études françaises)

r-/-pf5

MÉMOIRE PRÉSENTÉ

pour obtenir

LA MAITRISE

ÈS ARTS (ÉTUDES FRANÇAISES)

Sherbrooke

Janvier 2000

Acquisitions and

Bibîbgraphic Services

Acquisitions et

services bibliographiques

L'auteur a accordé une iicence non

exclusive pmnettant à la

Bibliothtpue nationale du Canada de

reprodune,*,

di!3trî%uerou

vaidrr des copia de cette thése sous

la f m e de microfiche/film, de

repodnction sur papier on sur fonriat

ei-e.

The author retains owaasbip ofthe

copyright in this thesis. Ncither the

thesis nor substantial extracts h m it

may be printed 04 otherwise

fepfoduced without the author's

peimission.

la popneté du

droit d'auteur qui protège cette thése.

Ni la thèse ni des extraits substantiels

de celle-ci ne doivent être imprimés

ou autrement reproduits sans son

autorisation.

L9aiite\aCU-

COMPOSITION DU JURY

LA CRITIQUE THÉÂTRALE À MONTREAL EN 1994 :

QUATRE JOURNAUX, QUATRE DISCOURS?

par Sophie DesHaies

Bachelière ès lettres (études françaises)

Ce mémoire à été évalué par un jury composé des personnes suivantes :

M. Pierre Hébert

M. Gregory Reid

Sous la direction de :

M. André Marquis

(Département des lettres et des communications,

Faculté des lettres et sciences humaines)

Je tiens à remercier mon directeur monsieur André Marquis pour son expertise,

ses judicieux conseils et ses encouragements.

Merci à Hervé Dupuis pour m'avoir aidée à lancer ce projet

en dirigeant ce mémoire avant de prendre sa retraite en 1998.

Merci à mes parents pour avoir cru en moi.

Merci a Isabelle Laplante pour son aide lors de mes recherches.

Merci à André Gaudreau pour ses nombreuses relectures.

Merci à Martial Gaudreau pour sa patience et son soutien.

Ce mémoire examine les différents sujets abordés par la critique théâtrale québécoise.

Notre corpus contient quatre journaux montréalais dont trois quotidiens (Le Journal de

Montréal, La Presse et Le Devoir) et un hebdomadaire ( Voir). Nous avons recueilli plus

de cent textes publiés lors de la rentrée automnale 1994. À l'aide d'une grille, divisée

en treize points, nous avons décortiqué le contenu de ces critiques.

Notre méthode de calcul tenait compte de trois facteurs : la fréquence d'apparition

(nombre de fois que chaque point est traité par un critique dans l'ensemble de ses

articles), I'espace global (I'espace qu'occupe un point dans la production entière d'un

critique) et I'espace ciblé (I'espace octroyé à un point dans un article).

Nous avons analysé les donnés sur le corpus en général. puis sur chacun des quatre

journaux, pour nous concentrer ensuite sur les journalistes-vedettes et. finalement, sur

les cinq pièces que ces journalistes-vedettes ont tous critiquées.

Nous constatons que, à l'exception de La Presse, les journaux tiennent un discours en

conformité avec leurs orientations éditoriales

Sommaire

Page

Liste des figures

1

Introduction

Premier chapitre

Méthodologie et corpus

Deuxième chapitre

Analyse globale du contenu des articles

Troisième chapitre

Analyse des articles en fonction du journal d'appartenance

Quatrième chapitre

Analyse des articles des journalistes-vedettes

Cinquième chapitre

Analyse des cinq pièces critiquées par les quatre journalistes-vedettes

63

Conclusion

88

Annexes

92

Bibliographie

98

Table analytique des matières

109

LISTE DES FIGURES

Page

Figure 2.1

Comparaison des 13 points sur l'ensemble du corpus

Figure 3.1

Le Journal de Montréal

Figure 3.2

La Presse

Figure 3.3

Le Devoir

Figure 3.4

voir

Figure 4.1

Carmen Montessuit

Figure 4.2

Jean Beaunoyer

Figure 4.3

Robert Lévesque

Figure 4.4

Luc Boulanger

29

INTRODUCTION

Au Québec, l'information théâtrale dans les journaux commence à circuler dès le 18=

siècle. Elle paraît surtout sous forme publicitaire, car, la plupart du temps. les journaux

ne font que retranscrire les communiqués de presse. Les journalistes d'alors, qui n'ont

pas de formation spécialisée pour rédiger de véritables critiques, servent plus les

intérêts des journaux que ceux du théâtre.

Aujourd'hui, la situation n'a pas beaucoup changé.

La critique théâtrale n'occupe

qu'une bien petite place dans les quotidiens, et cette rubrique journalistique est

rarement assumée par des professionnels de la question. Du moins est-ce l'avis des

praticiens et praticiennes de théâtre. À ce sujet, Daniel Roussel écrivait dans

de théâtre Jeu :

J'ai souvent l'impression que la critique, c'est comme l'iceberg : la grande partie

qu'on ne voit pas, c'est l'incompétence, et la pointe de l'iceberg, c'est la

méchanceté. Alors la pointe, forcément, est extrêmement visible; elle repose

souvent sur une grande base d'incompétence, c'est-à-dire sur des gens qui ont

acquis le poste de critique par progression syndicale, par courant d'air. Ce sera,

au mieux. quelqu'un qui a une bonne tête, qui informe bien, qui prend bien le

pouls du public, qui représente la majorité.'

Et il ajoute :

Si l'on demandait aux critiques, un par un. quelle est leur formation, il y

aurait des joues qui rougiraient. Leur formation est extrêmement limitée.

u2

En effet,

aucun programme collégial ou universitaire ne forme des critiques de théâtre.

Mais la scolarité, la formation et la culture ne garantissent pas qu'un critique sera pour

autant respecté et apprécié. Souvenons-nous de la pétition qu'a fait circuler un groupe

3

d'artisans du théâtre québécois demandant le renvoi de Robert Lévesque du journal Le

Devoir. Ces 156 personnes, surtout réunies autour de la Compagnie Jean-Duceppe, la

Compagnie de Quat'sous et le Théâtre d'Aujourd'hui, s'insurgeaient non pas contre le

jugement du critique, mais bien contre la manière dont il procédait, du ton souvent

employé. Ces pétitionnaires refusaient de discuter avec les représentants du Devoir et

incitaient les autres compagnies à les imiter. Ce qui semble avoir mis le feu aux

poudres est une critique de Robert Lévesque sur la pièce Visite Libre présentée au

théâtre de Quat'sous. En effet, le critique recommandait clairement l'abstention a ces

représentations :

Que l'auteur se rassure, nous serons cc aussi discrets que possible quant à

l'intrigue >>. comme il nous le demande au programme. Tellement discret, que

nous irons jusqu'à recommander à tous les Montréalais ou visiteurs de passage

dans la métropole d'éviter le coin Coloniale et des Pins, de ne pas investir un

sou au guichet du Quat'sous pour en savoir plus?

Aussitôt, la compagnie a cessé sa publicité dans Le Devoir et a proposé aux autres

compagnies de faire de même.

II s'agissait d'une sorte de chantage, puisque les

artisans voulaient poursuivre leurs moyens de pression jusqu'à ce que le journal cesse

de faire paraître des critiques peu élogieuses. Bien que cette pétition, sans doute

stratégiquement malhabile, n'ait pas regroupé toutes les compagnies théâtrales. elle

démontre le malaise qui existe entre la communauté théâtrale et les critiques.

Au-delà de ces esclandres particuliers, on peut se demander si la critique journalistique

est tributaire du journal d'appartenance. auquel cas existerait une sorte d'a priori du

jugement. Ainsi, tout farouche qu'il soit de sa liberté, le critique jugerait à la lunette du

journal qui l'embauche. C'est, en tout cas. ce que ce mémoire entend vérifier.

Or nous savons que chaque journal vise un public cible précis et qu'il privilégie. à

travers ses articles, certains secteurs d'informations dans un style et un ton qui lui sont

propres. Nous émettons donc l'hypothèse que cette spécificité se répercutera aussi

dans le contenu des articles de critique théâtrale.

Ainsi. nous vérifierons si les éléments théâtraux traités par les critiques divergent en

fonction du journal où ils travaillent. Pour ce faire, nous nous limiterons à la critique

théâtrale montréalaise, plus précisément aux quatre journaux suivants : Le Journal de

Montréal, La Presse, Le Devoir et Voir.

Nous établirons la fréquence des sujets

abordés dans les critiques et déterminerons l'espace qui est accordé à chacun. Afin de

restreindre notre corpus. nous avons choisi de décortiquer ies critiques parues lors de

la rentrée théâtrale de 1994.

Permettons-nous de présenter en quelques mots les journaux retenus4 Le Journal de

Montréal est un quotidien de format tabloïd visant un grand public et faisant une large

place aux sports et aux faits divers. II s'agit du quotidien le plus vendu au Québec. La

Presse, un journal de grand format, rejoint aussi un assez large public. Ce quotidien

couvre plusieurs domaines généraux d'information, répartis en divers cahiers.

Le

Devoir n'atteint qu'une faible fraction des ventes des deux autres quotidiens

montréalais, mais jouit en contrepartie d'un prestige indéniable auprès de l'intelligentsia

et des gens au pouvoir. Le Devoir s'adresse essentiellement à des lecteurs instruits et

met l'accent sur les nouvelles politiques et culturelles. Enfin, Voir. un hebdomadaire

distribué gratuitement, s'est donné pour mandat de scruter de fond en comble le

domaine culturel montréalais. Serons-nous à même de démontrer que ces quatre

journaux véhiculent quatre discours différents?

Pour mener à bien notre recherche, nous nous sommes appuyée sur une grille

d'analyse que M. Hervé Dupuis, spécialiste de théâtre, a utilisée pour indexer des

critiques à la revue de Cahiers de théâtre Jeu. Cette grille répertorie les éléments

pouvant être évalués dans une critique. Même si elle est exhaustive. cette grille ne

permet pas d'entreprendre une analyse interprétative des critiques, mais fait plutôt

ressortir de façon factuelle les divers points décortiqués par un critique. Ainsi, si un

paragraphe traite de racisme ou de féminisme, il sera classé sous l'étiquette "contenu

du texte".

Notre mémoire est divisé en cinq chapitres.

Le premier explique la méthodologie

employée et le corpus examiné lors de la recherche. Celui-ci regroupe plus de cent

textes rédigés par dix-sept journalistes. Ce chapitre présente aussi la grille d'analyse

mise au point par Hervé Dupuis et donne des exemples pour chacun des éléments qui

la compose.

Le deuxième chapitre compile les résultats obtenus à la suite de

l'application de la grille à i'ensernble du corpus. Le troisième expose les résultats en

tenant compte du journal dans lequel les articles sont publiés. Le quatrième chapitre

s'attarde aux journalistes-vedettes des quatre journaux à l'étude.

Le dernier met

l'accent sur des pièces de théâtre précises : George Dandin, Les Muses orphelines,

Après la chute, Jeanne Dark et Don Juan.

Plusieurs membres de la communauté

artistique et journalistique affirment.

positivement ou négativement, que la critique de théâtre est indispensable a ia survie

du milieu, paradoxalement, peu d'individus semblent accepter la façon de faire de ces

journalistes. Comme personne n'a examiné le contenu réel des textes critiques portant

sur le théâtre au Québec. nous croyons qu'il est important de préciser de quels sujets

ils traitent et en quelles proportions.

d'ordre méthodologique.

Mais d'abord apportons quelques précisions

Notes

1-ROUSSEL, Daniel, cc En pratique : de la création a la critique. Table ronde avec des praticiens

critiques , Cahiers de thbâtre Jeu, no40, Montréal, 1986, p. 197.

3-LÉVESQUE, Robert. cc Visite libre, au Quat'sous.

Montréal.16 septembre 1983, p. 5.

Le crime de monsieur Faure

»,

Le Devoir,

4- Le guide annuel des rnédias 1994-1995. Info Presse et Le conseil des directeurs médias du Québec,

Montréal, 1994, 136 p-

PREMJER CHAPITRE

METHODOLOGIE ET CORPUS

Pour effectuer cette recherche, nous avons analysé les critiques de pièces de

théâtre de la rentrée montréalaise a l'automne 1994. parues dans quatre

journaux quebécois : Le Journal de Montréal, La Presse, Le Devoir et Voir.

Nous avons retenu l'année 1994 parce que, au moment où nous avons

commencé notre recherche, c'était I'année la plus récente.

Plutôt que de

procéder à un échantillonnage sur toute l'année, nous avons cru plus pertinent

d'examiner la saison automnale, puisque. à cette époque de l'année. l'activité

théâtrale est la plus intense.

Les articles retenus regroupent la totalité des critiques parues entre septembfe

et décembre 1994 (peu importe l'auteur), à l'exception des chroniques et des

entrevues. En effet, comme nous voulons approfondir le contenu des critiques

des pièces, nous avons éliminé les chroniques et entrevues qui relatent

davantage la vie de l'artiste et ses projets futurs plutôt que d'apporter un regard

critique sur les pièces elles-mêmes.

Pour retracer les critiques de La Presse et du Devoir, nous avons consulté les

microfilms de ['Université de Sherbrooke. Les articles du Journal de Montréal

ont été recueillis à la Bibliothèque nationale du Québec à Montréal. Pour ce qui

est du journal Voir, nous avons dû nous contenter des textes disponibles sur le

réseau Internet. C'est pour cette raison que le numéro de la page n'est pas

indiqué et qu'aucune image n'est rattachée à ces textes. De plus, nous avons

constaté que les articles parus sur Internet sont raccourcis quelque peu

comparativement à la version originale du journal.

En fait, le premier

paragraphe, servant de tremplin au texte et reprenant des informations

contenues dans le reste de la critique, est souvent absent.

Par souci

d'homogénéité, même si nous possédions certains textes originaux. seules les

versions d'l nternet ont été retenues.

Ces quatre journaux ont publié 100 textes, critiquant 48 spectacles produits par

plus de 30 compagnies et présentés dans plus de 25 lieux (salles, maisons de la

culture, musées, etc.). Ces spectacles n'ont pas seulement été vus a Montréal.

mais aussi à Québec ainsi qu'à Paris. En effet, au journal Le Devoir, Rémy

Charest occupe le poste de correspondant de Québec et Christian Rioux. celui

de Paris.

De plus, ce journal fait paraître une chronique d'olivier Schmitt

provenant du journal français Le Monde. Robert Lévesque a également assisté

à quelques pièces présentées à Québec. Puisque nous nous concentrons sur

le contenu des critiques et non pas sur les pièces critiquées ni sur leurs lieux de

production, ces écarts géographiques ne biaisent pas notre recherche.

Ils

témoignent plutôt d'une ouverture d'esprit des journalistes.

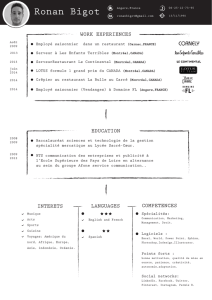

Dans chaque journal, sauf au Journal de Montréal, la critique théâtrale est

assurée par une équipe de journalistes. Même si nous avons retenu toutes les

critiques pour notre tableau d'ensemble, les critiques eux-mêmes ne sont pas

tous considérés sur le même pied. Pour entrer dans la catégorie de critiques

principaux, le journaliste devait avoir fait paraître plus de quatre critiques

pendant la période qui nous intéresse. Ainsi, au journal La Presse, il s'agit de

Jean Beaunoyer et d'Yves Thériault. Pour Le Devoir, nous retrouvons Robert

Lévesque et Rémi Charest.

Au journal Voir, il y a Luc Boulanger, Isabelle

Mandalian et Marie Labrecque.

Le Journal de Montréal n'a qu'une seule

personne attitrée, Carmen Montessuit. Évidemment, parmi la catégorie dite de

critiques principaux, certains sont plus réguliers que d'autres. Nous avons établi

la catégorie de journalistes-vedettes pour tous les critiques qui signent plus de

12 textes.

II s'agit de Carrnen Montessuit, de Jean Beaunoyer, de Robert

Lévesque et de Luc Boulanger. Les critiques occasionnels, n'ayant écrit qu'un

texte. proviennent souvent d'une autre section du journal ou d'un autre média.

Ainsi, La Presse a fait voir un spectacle pour enfants B Sonia Sarfati, elle-même

auteure de romans pour la jeunesse.

Les autres critiques occasionnels de

théâtre sont, à La Presse, Manon Richard, Jocelyne Lepage et Jooned Khan;

puis, au journal Le Devoir, Christian Rioux, Marie-Michèle Cron, Michel Bélair et

Jacques Larue-Langlois.

Notre corpus regroupe ainsi 17 journalistes.

Le chapitre deux analysera les

données globalement (sans distinction de journal ni de journaliste).

Ceci va

nous permettre d'observer les sujets abordés dans l'ensemble des critiques.

Notre troisième chapitre séparera les données par journaux.

Ce chapitre va

nous indiquer si le contenu des critiques varie d'un journal à un autre. Dans le

quatrième chapitre, nous allons recouper les résultats en fonction des

journalistes-vedettes. Ainsi, nous pourrons comparer ces résultats avec ceux

des chapitres précédents et vérifier si ces journalistes-vedettes donnent le ton

au journal entier.

Pour analyser les critiques, nous nous sommes semi d'une grille bâtie par Hervé

Dupuis dans le cadre de son cours Critique de théâtreg. Cette grille comporte

13 points qui touchent tous

les aspects pouvant être présents dans une critique

théâtrale écrite. Ces points sont : l )l'auteur, 2) la fable, 3) la qualité du texte.

4) le contenu du texte, 5) le lieu théâtral. 6) la troupe, 7) la mise en scène, 8) la

scénographie, 9) le jeu,10) la réaction du public, 11) les mises en relation,

12) les impressions sur l'ensemble du spectacle et 13) la recommandation ou

non d'assister au spectacle. Notre travail consistera à décortiquer les articles

en fonction de cette grille. Voyons maintenant ce que recouvre chacun des

points de la grille.

Afin que le lecteur puisse se faire une idée claire de la

signification des points, nous les avons fait suivre d'exemples tirés de notre

corpus*

1) L'auteur

Ces informations sur I'auteur concernent sa vie personnelle, ses études, ses

engagements politiques, ses influences, etc. Ces indications biographiques,

facilement repérables, servent souvent d'entrée en matière à la critique. Parfois

ces données sont comparées avec la pièce vue ou avec l'œuvre de l'auteur.

« Dariel Dorfman, citoyen chilien exilé aux États-unis après le coup d'État de

1973, a écrit un suspense politique traduit en 20 langues [...].

N 'O

2) La fable

La fable, ou l'histoire, peut être racontée en entier, en partie ou seulement

dévoilée par une mise en situation.

« Donc, Claude, Simon et Suzanne arrivent dans ce chalet, dont le confort est

assez rudimentaire d'ailleurs (au grand dam de Suzanne), et qui ne comporte

même pas le téléphone. »"

3) La aualité du texte

Ce point est abordé lorsque le critique porte un jugement sur les aspects

esthétiques et littéraires du texte. II ne se limite pas à dire si la pièce est bonne

ou non. mais il se prononce sur la qualité du texte, la vivacité des dialogues. la

crédibilité des personnages. etc.

« La forme n'est guère mieux que le contenu. II y a un grave problème de

structure. Les personnages sont mal développés. »'*

4) Le contenu du texte

II ne faut pas confondre les deux derniers points. Le critique s'intéresse ici aux

valeurs politiques. sociales ou culturelles véhiculées par le texte.

« Ce théâtre en est un de la dérision totale, de l'ironie pure [...].

»13

5) Le lieu théatral

Ce point rassemble les informations portant sur la salle et sur la scène. Ce qui

touche à proprement parler au décor est abordé au point huit.

K

[...] sur la très large s c è n e du Théâtre d'Aujourd'hui [...].

d4

6) La troupe

Les informations apportées sur les producteurs et sur la troupe traitent des

budgets, des choix artistiques, du développement de la compagnie théâtrale, de

son historique, etc.

« [...] la directrice du Théâtre du Nouveau Monde a cru bon sortir des tiroirs [...]

Sainte-Jeanne-des-Abattoirs [..-1. Alors pourquoi un tel choix? »

'

7 ) La mise en scène

Sont regroupés ici les informations techniques et les choix artistiques assumés

par le metteur en scène ou sa formation.

« [...] la metteure en scène crée un rythme qui ne se dément jamais, ou l'action

réelle et le combat intérieur exprimés par chacun se mêlent sans transition et

composent des images saisissantes.

d6

8) La scénoaraphie

La scénographie englobe tout ce qui touche les arts de la scène,

a l'exception

- du jeu et de la mise en scène : les décors, les accessoires, les costumes, les

masques, les maquillages, les éclairages, la musique, la bande sonore, les

projections, les marionnettes et leurs concepteurs. Ce point de la grille a pris

une ampleur insoupçonnée en

raison des nombreux développements

technologiques des dernières années.

« Le décor change aussi à l'aide de grandes toiles peintes qui changent selon le

lieu où l'on se trouve. Le coup d'œil est très beau. d7

9)Le ieu

Les commentaires sur le jeu. très attendus des lecteurs, prennent différentes

formes, mais sont toujours facilement repérables.

« Au niveau du jeu des comédiens, il faut bien dire que France Castel évite de

surcharger le drame que vit son personnage et c'est, dans les circonstances, la

bonne attitude à prendre. »"

10) La réaction du public

Les réactions du public donnent une bonne indication de l'aspect général du

spectacle. II s'agit des rires, des applaudissements, des chahuts. des ovations,

etc.

« Et à la fin de la représentation, tout le monde s'est levé spontanément pour

applaudir chaleureusement les comédiens qui le méritaient bien.

dg

11) Les mises en relation

Le critique compare le texte a un autre texte, la production actuelie à une

production antérieure, la mise en scène à une autre du merne individu. etc. Ce

point permet d'enrichir la critique et de donner des repères aux lecteurs.

« Esprit libre, comme son grand prédécesseur Anton Tchekhov. et comme lui

médecin ayant choisi la littérature. Boulgakov avait naturellement un regard

critique sur son pays [.. -1. »20

12) Les im~ressionssur l'ensemble du s~ectacle

Ce point englobe les impressions générales sur l'ensemble du spectacle et qui

n'ont pu être insérées sous une autre catégorie (jeu, texte, fable, etc.)- C'est

l'opinion générale du critique sur la pièce a laquelle i f vient d'assister-

« II manque une vision forte et unique qui réussirait à resserrer toute cette

matière. n2'

13) La recommandation d'assister ou non au s~ectacle

N'est retenue sous ce point que la recommandation faite en termes clairs et

explicites et non pas celle que le lecteur déduit en analysant le ton employé ou

les propos tenus.

((

Une pièce à voir de grâce pour ne pas rater un souffle nouveau, un désespoir

génialement récupéré par le rire. »=

Précisons que les différents aspects d'une pièce ne devaient pas être

simplement évoqués mais bien critiqués par le journaliste pour être considérés

dans nos données. Ainsi, « La première pièce de Moliére, mise en scène par

Patrick Quintal, est fort divertissante » ne constitue pas une critique de la mise

en scène. Par contre, l'ajout suivant « La première pièce de Molière, mise en

scène par Patrick Quintal d'une façon très équivoque, est fort divertissante D"

comporte une critique du travail de mise en scène. Quelques mots font parfois

toute la différence.

Nous avons pu vérifier, grâce à notre recherche. I'exhaustivité de la grille

d'Hervé Dupuis : aucun point n'a été oublié et aucun point n'est superflu. Seule

la scénographie. comme nous l'avons mentionné plus haut, a dû être précisée.

En effet, puisque les hologrammes. les projections vidéo et autres médias sont

de plus en plus utilisés, il fut nécessaire d'ajouter ces éléments dans notre

inventaire touchant la scénographie.

Si la grille semble claire, elle est assez délicate à mettre en pratique.

Un

paragraphe n'équivaut pas nécessairement à un point précis, puisque souvent

l'auteur passe d'un sujet à un autre dans un même paragraphe, voire dans une

même phrase. II suffit d'un ou deux mots pour sauter d'un sujet à un autre. Par

exemple, Robert Lévesque écrit à propos de la pièce N Prise de sang » : « [...]

ce spectacle [...] aura manqué d'une idée principale, en plus d'un texte clair,

pour que l'affaire ait une colonne vertébrale théâtrale et un sens clair. nZ4. NOUS

passons donc du point 12 (impressions sur l'ensemble du spectacle) au point 3

(qualité du texte, en gras) pour revenir au point 12. Nous avons donc dû ranger

chaque mot ou groupe de mots de la critique sous l'un des treize points.

Par la suite, nous avons compté les mots présents dans chacune des catégories

et nous avons établi des pourcentages sur la fréquence et I'espace occupé par

chacun des 13 points dans l'ensemble de notre corpus. Nous présentons nos

pourcentages sous forme de tableaux afin d'en faciliter la compréhension.

Nous avons effectué trois types de calcul : la fréquence d'apparition. I'espace

global et I'espace ciblé.

Ces trois opérations se distinguent par de subtiles

différences. La fréquence d'apparition concerne le nombre de fois que chaque

point est traité par un critique dans l'ensemble de ses articles. L'espace global

désigne I'espace qu'occupe un point dans la production entière d'un critique. Et

I'espace ciblé indique I'espace qu'un point accapare dans les textes où il est

abordé. Par exemple, nous pouvons calculer qu'un point occupe 8% d'espace

dans un texte, mais, si nous ne tenons compte que des articles dans lesquels ce

point est traité (par exemple 4 articles sur IO), alors le pourcentage d'espace

ciblé grimpe à 13%.

Nos méthodes de calcul sont purement statistiques. Pour connaître la fréquence

d'apparition d'un point dans la production d'un journaliste, nous divisons le

nombre de fois qu'un point est présent par le nombre total de critiques. Par

exemple, le point 1 revient cinq fois parmi les 22 critiques de Carmen

Montessuit, pour un pourcentage de 22% (5 1 22 X 100 = 22%). Le point sur

l'auteur est aborde 22% des fois dans les articles de cette journaliste du Journal

de Mont&al.

Pour obtenir les résultats de I'espace ciblé ou global, le calcul se complexifie.

Tout d'abord, nous calculons le nombre total de mots de la critique. Ensuite

nous subdivisons l'article en autant de points qu'il contient et répartissons les

mots en conséquence.

Ces premiers calculs complétés, nous divisons le

nombre de mots pour chaque point par le nombre total de mots de l'article et en

établissons le pourcentage.

Ainsi, le nombre de mots traitant du point 1 dans la critique Havel... sous le

manteau de Carmen Montessuit est de 30, ce qui représente un pourcentage de

9% (30 1 322 X 100 = 9%). Nous avons procédé de cette façon pour chacun

des points dans l'ensemble de notre corpus.

Afin de déterminer l'espace global, nous additionnons les pourcentages de

chaque point, puis les divisons par le nombre total d'articles du critique examiné.

Par exemple, le point 1 apparaît à l'intérieur de cinq critiques de la production de

Carmen Montessuit, avec 9% dans une première critique, 9% dans une

seconde, 8% dans une troisième, 7% dans une quatrième et 1% dans une

cinquième pour un total de 34%.

Comme nous avons recensé 22 articles

cette critique, ce point occupe 1,5% de l'espace de ces écrits. Cependant,

point n'étant développé que dans cinq articles, l'espace ciblé affiche plutôt 6.8%

(34% / 5 = 6,8%).

En général, la cueillette des données n'a pas posé trop de problèmes, sauf

lorsque le critique abordait des sujets peu connus. Dans ce cas, il a été plus

ardu de classer tel ou tel fragment dans un point précis de la grille.

Par

exemple. Robert Lévesque écrit, dans une critique sur The Master and

Margarita, un premier paragraphe sur la vie de l'auteur de la pièce, Mikhaii

Afanassievitch Boulgakov, puis il enchaine avec un paragraphe portant sur

Courteline, dans lequel il fait allusion aux "messieurs-les-ronds-de-cuir".

II

revient ensuite à la vie de Boulgakov. Si le lecteur ne connaît pas l'écrivain

Georges Courteline, auteur de Messieurs les ronds-de-cuir, il lui est ditficile de

comprendre que Robert Lévesque met en parallèle sa vie avec celle de

Boulgakov. Le lecteur peut même croire qu'il s'agit d'un résumé de la fable, car

nulle part ailleurs le critique n'en reparle.

Lors de notre recherche, nous n'avons pas tenu compte de la mise en page du

texte, de sa place dans le journal, ni des images pouvant accompagner les

articles. Ce travail s'éloignait de l'étude de contenu que nous nous proposions

de faire. D'ailleurs, le journaliste n'a aucune emprise sur de telles décisions

rédactionnelles.

Nous ne cherchons pas à établir dans cette étude si un critique est meilleur

qu'un autre. ni si un point de fa grille est plus essentiel qu'un autre.

Nous

voulons uniquement recenser le contenu des articles de théâtre critiqués. Nous

ne croyons pas non plus que le nombre de points traités dans une critique

puisse servir d'indicateur de qualité. Même si en moyenne le nombre de points

abordés dans une critique est de sept, nous avons retrouvé, dans une même

critique. onze points différents. Nous vous proposons, dans le chapitre suivant,

une analyse globale du contenu des articles retenus.

9-Ce cours portait le sigle FRR 109 et était donné à I'Universite de Sherbrooke dans le

baccalauréat en Études françaises. Nous l'avons suivi pendant la session d'hiver 1996.

10-BEAUNOYER, Jean. c La jeune fille et la mort:

sagement », La Presse, 3 novembre 1994, p. 013.

une excellente pièce montée trop

11-MONTESSUIT, Carmen. K Claude ou les désarrois amoureux : un nouvel auteur plein de

talent servi par de bons comédiens D, Le Journal de Montréal, 14 septembre 1994, p. 56.

12-BOULANGER. Luc.

<< Prise de sang: Pas de veine

D,

Voir, 15 septembre 1994.

13-LÉVESQUE, Robert. Havel... sous le manteau : Jouer Havel ouvertement », Le Devoir,

15 septembre 1994, p. B8.

14-BEAUNOYER, Jean. a Les Muses orphelines :

québécoise », La Presse, 21 octobre 1994, p- A10.

Une belle pièce de la dramaturgie

15-LEVESQUE.Robert. <( Jeanne Dark : Un Brecht à {'esthétiquetotalitaire », Le Devoir,

22 novembre 1994, p. B8.

16-MANDALCAN, Isabelle.

(C

Eddy : Coup de cœur

D,

Voir, 20 octobre 1994.

17-MONTESSUIT, Carmen. « Arlequin, serviteur de deux maîtres : Étourdissant! D, Le Journal

de Montréal. 18 novembre 1994, p. 49.

18-BEAUNOYER,Jean. u Johnny, Carlotta et Kiki : Un Trernblay qui se digère fort bien »,

La Presse, 12 novembre 1994, p. ES.

19-MONTESSUIT, Carmen. K Claude ou les désarrois amoureux : Un nouvel auteur plein de

talent servi par de bons comédiens B, Le Journal de Montréal, 14 septembre 1994, p. 56.

25

20-LÉVESQUE, Robert. a Un Courteline de Moscou ID, Le Devoir, 6 octobre 1994, p. B8.

21-MANDALIAN, Isabelle. a Haché menue comme chair à pâté », Voir,27 octobre 1994.

22-BEAUNOYER, Jean- a Tout va pour le mieux : Au Rideau Vert. La surprise de la saison

La Presse, 12 novembre 1994, p. E l 5.

23-11 ne s'agit pas de citations réelles, mais d'exemples forgés de toutes pièces24-LEVESQUE, Robert. « Un Zone des années néonazies », Le Devoir, 19 septembre 1994,

p. B8-

P.

DEUXIÈME CHAPITRE

ANALYSE GLOBALE DU

CONTENU DES ARTICLES

Dans ce chapitre, nous examinerons chacun des treize points de la grille

d'analyse en fonction de l'ensemble de notre corpus. Nous les présentons en

ordre décroissant de fréquence d'apparition. soit du jeu jusqu'au lieu théâtral. La

figure 2.1 (voir la page suivante) donne une vision globale des résultats. Pour

illustrer nos propos, nous avons parfois ajouté quelques exemples probants.

LE JEU, 89%

Des remarques concernant le jeu sont présentes neuf fois sur dix dans une

critique.

Évidemment ce jugement reste assez subjectif.

Un critique peut

trouver qu'une comédienne n'a pas de présence sur scène, tandis qu'un autre

peut affirmer le contraire. Cela s'est produit. par exemple, pour Maude Guérin

dans la pièce Après la chute.

Les termes pour décrire le jeu ne varient pas beaucoup d'un article à l'autre.

Les plus fréquents sont. bien entendu, les adjectifs passe-partout tels que

"bon", "juste", "professionnel" et "crédible". « Tous les deux jouent d'ailleurs

avec une grande justesse et une grande sobriété. Josée-Frédérique Plourde

est également très bonne (. ..). »"

Parfois les critiques choisissent des adjectifs plus relevés lorsqu'ils abordent la

dimension "émotive" du jeu. II sera alors question de jeu "cinglant", "solide" et

"intense". « (...) interprété avec fougue par Robin Aubert (. ..).

»26

28

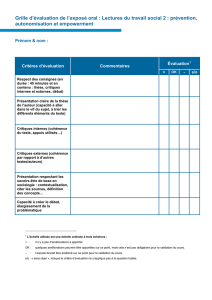

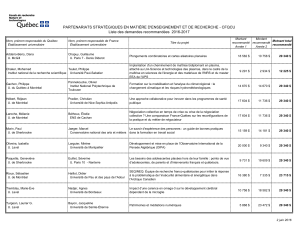

Figure 2.1

Comparaison des 13 points sur l'ensemble du corpus

O Frtquence d'appannon

!

Espace

I

global

.OEspace cible

Ces qualificatifs sont suivis ou précédés par des termes qui leur donnent une

connotation positive ou négative. Plus fréquemment, les blâmes touchent la

direction d'acteur ou la mise en scène. et l'acteur récolte la plupart du temps des

félicitations pour sa performance.

LA QUALITE DU TEXTE. 80%

Présente quatre fois sur cinq dans les critiques, la qualité du texte n'occupe

cependant pas un très grand espace.

II s'agit généralement de quelques

groupes de mots surgissant, ici et là, dans le texte.

Par exemple, Jean

Beaunoyer de Le Presse a écrit au sujet de la pièce La jeune fille et la mod :

« Voilà le suspense de cette pièce admirablement écrite [...] ». II ajoute un peu

plus loin : u Un texte d'une qualité indiscutable [...]

remarque :

K

D.

II termine par cette

La pièce est longue (deux heures et demie) avec des répétitions

dans le texte de Paulina .»'?

tes critiques ne cherchent pas nécessairement à blâmer ou à défendre les

textes écrits en français international ou en joual, mais plutôt à justifier le choix

de la langue en fonction des intentions de l'auteur. La critique de la qualité du

texte touche également au rythme, aux dialogues, aux répétitions, au

vocabulaire et à l'aspect général du texte.

LES IMPRESSIONS SUR L'ENSEMBLE DU SPECTACLE. 72%

En troisième position vient le point douze, les impressions sur l'ensemble du

spectacle, ex æquo avec la mise en scène. C'est sans doute l'un des points

qui intéressent le plus le lecteur et l'éventuel spectateur.

Habituellement, ce

point est traité en entrée en matière ou en conclusion d'une critique.

tA MISE EN SCÈNE. 72%

La mise en scène arrive également en troisième position avec un score de 72%.

Partie intégrante de toute représentation, elle colore le spectacle, lui donne tout

son sens. Le critique peut donc difficilement l'ignorer.

S'ils reconnaissent son importance, les journalistes n'en parlent pas tous avec la

même acuité. Nous pouvons les ranger en deux groupes : ceux qui condensent

leurs opinions en quelques mots et ceux qui utilisent près du quart de l'espace

pour étayer leurs propos. Nous pourrons vérifier ces faits dans les chapitres

suivants.

LA FABLE. 71%

II semble important pour les critiques de narrer la fable de la pièce. En fait, ils le

font sept fois sur dix. Aborder ce sujet dans un article est souvent un incitatif à

aller voir ou non la pièce.

La plupart du temps, les critiques résument la

31

situation, présentent les différents personnages et ne dévoilent jamais

clairement le dénouement. La fable occupe aussi près du quart de l'espace de

l'article.

Les critiques n'abordent pas la fable dans le cas de pièces

expérimentales, difficilement "résumables", ni lorsqu'ils insistent sur le contenu

du texte.

LE CONTENU DU TEXTE. 69%

Bien qu'en général ce point soit présent a 69% dans les articles, tous les

critiques n'y font pas référence systématiquement. Rappelons que ces chiffres

sont des moyennes, ainsi certains journalistes en parlent six à dix fois sur dix,

tandis que d'autres se contentent de deux a cinq fois sur dix. Précisons que les

résultats du contenu du texte et ceux de la fable sont en général inversement

proportionnels. Certains, par exemple, vont préférer traiter de l'aspect politique

de la pièce plutôt que d'en raconter l'histoire.

Si les critiques insistent près de six fois sur dix sur des éléments de la

scénographie, ils approfondissent rarement le sujet. Les journalistes se limitent

souvent à des généralités, voire à des banalités. Nous avons droit à de simples

descriptions du décor et des accessoires ou à quelques appréciations vagues,

32

telles que a [...] au décor sans invention ni charme B~~ et a des éclairages

soignés. une musique soutenue »".

LES MISES EN RELATION. 56%

Présent plus d'une fois sur deux, ce point ne reçoit pas la même attention selon

le journaliste, comme nous le verrons dans le chapitre quatre. Contentons-nous

de mentionner pour l'instant que quelques-uns y font rarement référence (par

exemple, Isabelle Mandalian avec 9%). tandis que d'autres lui accordent une

assez grande attention en ne lui laissant pas nécessairement beaucoup

d'espace (comme Carmen Montessuit avec 36% d'utilisation et 8% d'espace) et

qu'un petit nombre en font leurs choux gras (Jean Beaunoyer avec 91%

d'utilisation et Robert Lévesque avec 100%).

Tous n'insistent pas sur les mêmes éléments. Certains comparent la pièce avec

des textes de répertoire ou des œuvres littéraires, d'autres font des

rapprochements avec des pièces plus populaires. Nous sommes conscient que

le public visé par chaque journal peut avoir une influence sur les propos tenus

par les critiques.

LA TROUPE. 38%

Malgré le fait que des renseignements sur la troupe soient inclus dans les

programmes et documents de présentation des pièces, les critiques en parlent

rarement dans leurs articles.

La mention même du nom de la troupe est

souvent absente. peu importe que les troupes soient reconnues ou nouvelles.

Les thèmes abordés sous ce point tournent essentiellement autour des

décisions de la direction : choix de la distribution. choix de la pièce, choix du

metteur en scène, etc.

LA RECOMMANDATION D'ASSISTER OU NON AU SPECTACLE, 35%

Plusieurs personnes associées a la colonie artistique affirment que la

fréquentation d'un spectacle ou le fait qu'une pièce soit retirée de l'affiche

découle en grande partie des critiques.

travail du critique est

guichet.

tc

Jean-Claude Germain croit que le

précieux par la relation étroite qu'il entretient avec le

II est précieux dans le sens que, de ses critiques, dans le cas de

certains critiques, dépend la fréquentation du théâtre. ngO Or nous avons

constaté que les critiques ne donnent clairement leur recommandation qu'en

moyenne trois fois sur dix. De plus, dans les trente critiques où cet avis est

présent, quatre seulement déconseillent le spectacle au lecteur. Que faut-il en

déduire? Que les lecteurs se font souvent une opinion à partir du ton général de

34

.

la critique? Sans doute. Mais il faut aussi tenir compte de la forte influence des

critiques radiophoniques et télévisuelles ainsi que du bouche à oreille,

phénomène indiscutable mais difficilement vérifiable.

Bref, la destinée d'une

pièce de théâtre ne dépend pas uniquement d'une recommandation d'un

journaliste.

L'AUTEUR, 31%

La vie d'un auteur, les conditions dans lesquelles il a écrit son œuvre, l'époque

où iI a vécu, ses influences littéraires, sa vie politique, voilà autant d'éléments

qui peuvent nous éclairer sur le contenu d'une pièce, sa signification et sa

portée. Pourtant le point sur I'auteur est à peine présent trois fois sur dix et

n'occupe environ que 5% du texte.

La notoriété d'un auteur sera parfois exploitée par un critique dans l'espoir sans

doute d'amener le lecteur à lire tout l'article. Le nom de l'auteur figurera alors

en début de texte. Le nouvel auteur n'aura pas cette chance, puisque son nom,

lonqu'il sera mentionné, passera souvent inaperçu à l'intérieur de l'article.

LA RÉACTION

DU PUBLIC. 20%

La réaction du public est peu évoquée dans les critiques théâtrales que nous

avons dépouillées. En fait, plusieurs journalistes évacuent totalement ce point.

Ceux qui l'abordent se contentent de mentionner les ovations, le nombre de

rappels. la chaleur et la durée des applaudissements,... Même les pièces qui.

en général, suscitent de fortes réactions du public (théâtre expérimental. théâtre

pour enfants, etc.) ne modifient en rien les habitudes des critiques.

LE LIEU THÉÂTRAL. 14%

Le lieu théâtral est \e point le moins souvent abordé dans notre corpus. II ne

récolte qu'un maigre 14%.

mention.

Certains journalistes n'en font même jamais

Tout au plus le sujet est-il parfois effleuré!

Jean Beaunoyer, par

exemple, a écrit à propos de la pièce Les Muses orphelines : « Une table pour

chacun des quatre personnages sur la très large scène du Théâtre

d'aujourd'hui. »31 Parfois un commentaire sur le lieu théâtral sert à d'autre fins.

Ainsi la remarque suivante concernant la pièce Les noces d'Antigone porte

davantage sur le jeu d'un acteur: a Dans une si petite salle, un travail visant à

livrer le maximum d'émotion se perd parce qu'il en fait trop.»32 Ce point est

généralement exploité par les journalistes qui écrivent de France. Ils prennent

soin de transmettre des indications sur des salles que la plupart des Québécois

n'ont jamais visitées.

Comme nous venons de le voir. les treize points ne sont pas tous traités de la

même façon ni dans les mêmes proportions.

Cependant, les données

changent-elles lorsque nous les distribuons en fonction des journaux et des

critiques? Dans le chapitre trois. nous ciblerons l'analyse des treize points en

fonction des journaux-

Note

25-MONTESSUIT, Carmen. a Havel... sous le manteau : une pièce "interdite », Le Journal de

Montréal, 12 septembre 1994, p. 47.

26-MANDALIAN, Isabelle. u Eddy : Coup de cczur

y,

Voir, 22 octobre 1994.

27-BEAUNOYER, Jean. a La jeune fille et la mort :

sagement », La Presse, 3 novembre 1994, p. D l 3.

28-LÉVESQUE, Robert. a Le temps des mouettes.

mise en scène », Le Devoir, 4 octobre 1994, p. B8.

29-BOULANGER, Luc.

K

une excellente pièce montée trop

Retour décevant d'André Brassard a la

Prise de sang. Pas de veine n Voir, 15 septembre 1994.

30-GERMAIN, Jean-Claude.

1979, p. 74-75.

((

Entretien (s) u, Cah~ersde théâtre Jeu, no13, Montréal, automne

31-BEAUNOYER, Jean. (( Les Muses orphelines : une des belles pièces de la dramaturgie

québécoise », La Presse, 21 octobre 1994, p. A10.

32-CHAREST, Remy. La Brigade du nie contre-attaque, Fe Devoir, 4 octobre 1 994, p. 87.

TROISIÈME CHAPITRE

ANALYSE DES ARTICLES EN FONCTION

DU JOURNAL D'APPARTENANCE

Le chapitre précédent démontre que les treize points de la grille d'analyse ne

sont pas présents dans les mêmes proportions ni à la même fréquence. Nous

répartissons cette fois nous donnée en fonction du journal d'appartenance des

articles. Nous pourrons vérifier si chaque journal insiste davantage sur certains

sujets plutôt que d'autres. Les quatre journaux ont fait l'objet d'une figure où

sont regroupées les différentes statistiques de leurs journalistes respectifs.

Carmen Montessuit signe à elle seule les 22 critiques de théâtre du Journal de

Montréal pendant la période qui nous intéresse. Dès le premier coup d'œil. les

points 2 (la fable) et 9 (le jeu) ressortent. Ce sont eux aussi qui occupent le plus

d'espace global et ciblé. En effet, ils accaparent 42% et 24% d'espace global et

ciblé. tandis que les autres points ne prennent qu'entre 13% et 0'4%.

Peu importe qu'on utilise la fréquence, I'espace global ou I'espace ciblé, les

mêmes points se classent toujours au même rang les uns par rapport aux

autres, sauf le lieu théâtral. Le point 5 arrive dernier en fréquence et en espace

global, mais huitième en espace ciblé. Ainsi, lorsque ce point est présent dans

une critique, il occupe beaucoup d'espace.

Si nous comparons ces données avec celles de tous les journaux confondus

(voir le chapitre précédent), nous constatons que Le Journal de Montréal parie

Figure 3.1

Le Journal de Montréal

9

Jeu

~UFr6qucncedappanhon

!.Espace

global

I O k ~ a c cible

e

1 du wblic i

relation

1

sions

!mandabon/

beaucoup moins du point six (la troupe) et insiste davantage sur la fable, la

réaction du public et la recommandation d'assister ou non au spectacle.

Les points que Carmen Montessuit critique le plus fréquemment (la fable. le jeu,

la réaction du public et les impressions générales) n'exigent pas une longue

démonstration. Nous avons l'impression que cette critique tente de répondre

simplement aux attentes de ses lecteurs

(K

Était-ce bon? m), sans toutefois

s'encombrer de longs arguments qui étaleraient sa culture

À La Presse, six journalistes se partagent la tâche d'aller au théâtre. Ils signent

21 articles du 11 septembre au 29 décembre 1994. pour une moyenne de 1.3

pièce par semaine, soit un peu moins que Carmen Montessuit du Journal de

Montréal. Ils semblent se diviser les productions en fonction de leur genre : le

premier assiste surtout aux productions classiques des compagnies reconnues

(Théâtre du Nouveau Monde, Théâtre d'aujourd'hui, Théâtre Jean-Duceppe); le

second, à des pièces un peu plus en marge (Prise de sang, Equus) et,

finalement, les quatre autres se partagent le théâtre pour enfants, le théâtre

anglophone et le théâtre expérimental.

Leurs commentaires sur les pièces

s'avèrent presque toujours positifs, parfois légèrement mitigés, mais jamais

négatifs (à l'exception d'un article de Jean Beaunoyer).

Figure 3.2

La Presse

Pour avoir une vue d'ensemble de la critique de La Presse, nous avons

regroupé les données en un seul tableau. sans différencier les journalistes.

Comparées aux statistiques générales sur l'ensemble du corpus (figure 2.1). les

fréquences d'apparition. d'espace global et d'espace ciblé dans le journal La

Presse se ressemblent beaucoup. Ainsi. la mise en scène. la fable et le jeu sont

aux premiers rangs, tandis que l'auteur, la réaction du public et le lieu théâtral

amvent bons derniers. Les deux seules différences concernent le point quatre

(le contenu du texte théâtral) et le point deux (la fable). En effet. ces points se

classent en première et deuxième positions au journal La Presse, tandis qu'en

général, ils n'occupent que la quatrième et la cinquième positions. Pour les

critiques de ce journal. l'histoire et les messages (ou les morales)

des pièces

paraissent capitaux.

Au journal Le Devoir, sept personnes ont rédigé des critiques de théatre. Les

publications de leurs articles se sont échelonnées du 15 septembre au 28

décembre 1994, soit plus d'une critique par semaine.

Le critique le plus

important, en termes de quantité, est Robert Lévesque qui, à lui seul,a signé 18

critiques et vu 19 spectacles en 11 semaines (la plupart à Montréal et quelquesuns à Québec). Sa productivité se compare à celle de Carmen Montessuit du

Journal de Montréal. Rémy Charest, pour sa part. a sufiout couvert la

production théâtrale de Québec. II a vu quatre pièces entre le 30 septembre et

le 11 novembre 1994.

Les cinq autres pièces ont été critiquées par cinq

joumaiistes différents, entre le 11 octobre et le 28 décembre 1994, dont un

correspondant de France.

Comme pour le journal La Presse, nous avons regroupé les statistiques de tous

ces critiques pour définir le portrait de la critique théâtrale au journal Le Devoir-

Cespace global étant presque l'équivalent de I'espace ciblé, les données varient

peu selon le point de vue adopté. Aucun point, par exemple. n'apparaît qu'une

seule fois et accapare tout I'espace d'un article. Les éléments semblent être

traités avec une égale assiduité.

En comparant les résultats de fréquence du Devoir avec ceux de l'ensemble du

corpus, nous constatons aussi peu de variantes : qualité du texte, jeu et mise en

scène figurent dans les premières positions; le lieu théâtral et la réaction du

public se classent en dernière position; tandis que les autres points se

retrouvent entre ces deux pôles. La seule grande exception concerne la mise

en relation (point onze).

En effet, ce point arrive en tête de liste avec une

moyenne de 93%, alors qu'en général, il n'est présent qu'un peu plus d'une fois

sur deux. De plus, l'espace occupé par ce point est au moins deux fois plus

important que pour les deux autres quotidiens de notre corpus.

Faut-il se

Figure 3.3

Le Devoir

surprendre de ce résultat? Afin de bien traiter de la mise en relation, le critique

doit posséder une vaste culture théâtrale. littéraire et générale. De même, pour

apprécier le contenu, les lecteurs doivent jouir d'une connaissance assez élevée

du milieu théâtral.

Comme la très grande majorité des lecteurs du Devoir

possèdent un diplôme universitaire, nous voyons là une confirmation du rôle

intellectuel que joue Le Devoir dans la société québécoise.

Pour le journal Voir, nous avons tenu compte des 32 critiques signées par trois

journalistes, qui se sont réparti respectivement 15, 11 et 6 articles entre le 15

septembre et le 15 décembre 1994.

Voir, le plus jeune journal de notre corpus, a critiqué 11 pièces dont ses

concurrents n'ont pas parle.

Même Le Devoir, qui mise pourtant sur un

correspondant a Paris et un autre à Québec, n'atteint pas un swre aussi élevé.

En assistant à des pièces moins publicisées ou moins connues, Voir innove et

donne un portrait plus complet de l'activité théâtrale de Montréal. Mentionnons

toutefois que cet hebdomadaire distribue gratuitement jouit d'une spécificité

"cuIturelle" que

ne détiennent pas les trois quotidiens de notre corpus. Les

résultats de la fréquence d'apparition et de l'espace global 8 ce journal

respectent la même distribution. Les points les plus fréquents, tels que la mise

en scène, le contenu du texte, le jeu et la qualité du texte, occupent aussi le plus

d'espace.

Cependant, lorsqu'on examine l'espace ciblé de chaque point, un écart notable

s'impose en ce qui concerne le lieu. En espace global et en fréquence. ce point

arrÏve au onzième rang, tandis qu'en espace ciblé. il trône au premier rang. En

fait. ce point est rarement présent dans les critiques. mais, lorsqu'il est abordé. il

occupe une très grande place.

Les résultats concernant la fréquence des points dans Voir ressemblent assez

aux résultats de l'ensemble de notre corpus, a l'exception du point quatre, le

contenu du texte. Tous journaux confondus. ce point arrive en sixième position.

alors qu'à Voir, il se classe troisième. De plus, il couvre une grande place dans

les critiques puisqu'ii décroche la deuxième position dans les tableaux d'espace

global et ciblé. Inversement. le point sur la fable, présent une fois sur trois, se

retrouve en septième place au lieu de la quatrième position au classement

général.

Nous en concluons qu'au journal Voir, le contenu du texte théAtral est

primordial. Les idées et les messages véhiculés dans une pièce priment sur

l'histoire qu'elle raconte. Ce qui confirme l'orientation culturelle de cet

hebdomadaire.

Figure 3.4

Voir

1O

Jeu

Trois journaux sur quatre se démarquent donc par au moins un point de notre

grille d'analyse. Le Journal de Montréal laisse beaucoup de place à la fable et

au jeu, Le Devoir favorise les mises en relation, le journal Voir insiste sur le

contenu du texte, Seule La Presse touche un peu à tout et ne se distingue pas

vraiment par rapport aux autres journaux et, de ce fait, du corpus global.

Nous nous proposons maintenant d'examiner le contenu des articles des

journalistes-vedettes des quatre journaux, puis de les comparer aux résultats

déjà obtenus. Nous serons ainsi en mesure d'établir si la production individuelle

corrobore les données recueillies pour chaque journal.

QUATRIÈME CHAPITRE

ANALYSE DES ARTICLES

DES JOURNALISTES-VEDETTES

II est très fréquent qu'un acteur soit identifié a une troupe de théâtre précise,

comme Michel Dumont à la Compagnie Jean-Duceppe. II en va de même pour

certains journalistes. Quiconque lit des critiques de théatre associera Carmen

Montessuit au Journal de Montréal et Robert Lévesque, au journal Le Devoir (du

moins pour la période étudiée), parce qu'ils signent la plupart des articles. Ce

sont les critiques de théâtre vedettes de ces journaux.

Les deux autres que

nous avons retenus, sur la base du critère quantitatif, sont Jean Beaunoyer (La

Presse) et Luc Boulanger (Voir).

Nous cherchons à vérifier si le contenu des critiques de ces journalistesvedettes va dans le sens des résultats obtenus dans les chapitres précédents

ou s'il démontre une certaine singularité. De plus, nous nous intéresserons à

l'appréciation générale que les critiques font des différentes pièces (positive.

négative ou mitigée). Nous verrons si les réputations de chacun sont fondées.

Puisqu'au Journal de Montréal il n'y a qu'une seule personne attitrée à la

critique de théâtre (Carmen Montessuit), nous renvoyons le lecteur au début du

chapitre précédent s'il désire consulter à nouveau les données.

Nous

reproduisons toutefois les résultats à la page suivante.

Le critique principal du journal La Presse, Jean Beaunoyer, signe à lui seul 12

articles entre le 14 octobre et le 20 décembre 1994. Nous pouvons classer en

Figure 4.1

Carmen Montessuit

trois groupes les thèmes qu'il aborde. Beaunoyer, un homme de lettres, accorde

beaucoup d'importance au texte, qu'il décortique 9 fois sur 10 grâce aux points

2, 3 et 4 (la fable, la qualité du texte et son contenu). Le deuxième groupe

touche la partie

spectacle » de la pièce, soit les points 7, 8, 9 et 12 (la mise en

scène, la scénographie, le jeu et les impressions sur l'ensemble). II traite de ces

points en moyenne 8 fois sur 10, c'est-à-dire à 75% pour la mise en scène, à

66% pour la scénographie, à 100% pour le jeu et à 75 % pour les impressions

sur l'ensemble.

Le dernier groupe englobe les éléments extérieurs à la

représentation : les références sur l'auteur (point 1, 41%), le lieu théâtral (point

5, 25%), la troupe (point 6, 41%), la réaction du public (point 10, 25%) et la

recommandation d'aller ou non au spectacle (point 13, 33%).

Seule la mise en

relation, point plus fréquent chez Jean Beaunoyer que chez la majorité des

critiques de La Presse, ne fait partie d'aucun des trois groupes.

En effet,

comme son nom l'indique, elle met en relation différents points (le jeu avec un

autre jeu, un texte avec un autre, un genre avec un autre, etc.). Ce point, avec

une présence très élevée de 91%, sert surtout au critique à faire des

rapprochements entre la production présente et des productions antérieures ou

avec d'autres œuvres (cinématographiques, littéraires, etc.).

Jean Beaunoyer écrit des textes assez homogènes, c'est-à-dire qu'aucun point

n'occupe la majorité de l'espace, tous ont une place équitable si on se réfère

Figure 4.2

Jean Beaunoyer

'OFrûquena d'appamn

I Espace giobar

ia Espace cible

aux données réparties sur l'ensemble du corpus.

D'ailleurs, i f existe peu de

différences entre les résultats de l'espace global et ceux de l'espace ciblé.

Robert Lévesque, le plus connu des critiques que nous étudions, s'avère sans

doute aussi le moins apprécié de la communauté théâtrale. Il aime rarement les

pièces qu'il voit (seulement 6 pièces sur 19) et formule sans ménagement ses

commentaires. Lors de ses études à ['Université Laval, il a fait partie de la

Troupe des Treize.

comédien.

II connaît donc bien les enjeux reliés au métier de

Cultivé et lettré, il élabore longuement sur presque chacun des

points de notre grille, qui reviennent entre 61% et 100%.

Seuls trois points

attirent rarement ou jamais son attention : le point 13 (la recommandation

d'assister ou non au spectacle, 11%), le point I O (la réaction du public, 5%) et le

point 5 (le lieu théâtral, 0%). II est l'unique critique à toujours faire des mises en

relation et à leur consacrer beaucoup d'espace (global et ciblé), soit 13,2% en

moyenne.

Robert Lévesque aborde pratiquement tous les points, même s'il ne leur laisse

pas toujours un grand espace. S'il se positionne souvent en marge des autres

critiques et de la communauté théâtrale, il argumente en long et en large pour

justifier ses points de vue.

Figure 4.3

Robert Lévesque

Au journal Voir, Luc Boulanger a assisté à 15 pièces sur une période de deux

mois, ce qui donne près de deux critiques par semaine.

Les fréquences

d'apparition mettent en valeur les mêmes points que I'espace global. Ainsi la

qualité et le contenu du texte, la mise en scène et le jeu surviennent

fréquemment et prennent beaucoup de place, tandis que la réaction du public et

la recommandation arrivent en queue de peloton. Cependant, en espace ciblé,

il en est tout autrement. Par exemple, le lieu théâtral, qui n'occupe que peu

d'espace global (3.1%) et dont la fréquence paraît faible ( 6.7%), accapare le

plus d'espace réel (46%)! La même chose se produit avec le point sur la troupe.

À obsewer les critiques de Luc Boulanger, nous constatons qu'il ne respecte

pas de canevas de base. Aucun point ne revient dans tous ses textes. Le point

le plus présent (la mise en scène, avec 93%) s'étend en moyenne sur 17.5% de

l'espace (global et ciblé), tandis que le point le moins souvent critiqué (le lieu

théâtral, avec 6%) prend près de la moitié du texte (46%) dans lequel il apparaît!

Boulanger semble insister sur certains points de notre grille en fonction des

aléas des représentations davantage que d'habitudes rédactionnelles bien

intégrées.

Les critiques abordent les mêmes points, mais dans des proportions et des

pourcentages bien différents.

En comparant ces résultats avec ceux des

chapitres précédents, nous confirmons que le critique-vedette colore nettement

Figure 4.4

Luc Boulanger

le journal pour lequel il travaille. Tout en ne perdant pas de vue qu'il s'agit de

pourcentage, Carrnen Montessuit. par exemple, met l'accent sur le jeu et la

fable. Jean Beaunoyer, par l'homogénéité de ses textes, reflète bien le contenu

des critiques théâtrales de son journal. De son côté, Robert Lévesque multiplie

les mises en relation autant, sinon plus, que le reste de ses confrères au DevoirFinalement, Luc Boulanger présente les éléments qui l'ont le plus frappé, en

accordant une place de choix au texte et à l'aspect culturel d'un spectacle, par

l'utilisation des points 3 et 4.

Nous n'avons pas encore abordé le point qui porte sur la cote générale de la

critique, à savoir si elle est positive, négative ou mitigée. II est assez aisé de les

coter.

Si la majorité des points critiqués le sont de façon favorable, nous

considérons l'article comme positif. II en va de même pour une cote négative.

Si par contre, l'opinion émise est plutôt partagée, nous attribuons la cote

mitigée. II est arrivé, quelques rares fois, que nous avons dû prendre une

décision en fonction du ton général employé par le critique dans l'article. Peutêtre est-ce là que résident les plus grandes différences entre les critiques?

Sur vingt-deux critiques répertoriées au Journal de Montréal dans la période

donnée, seize sont positives, cinq négatives et seulement une est mitigée. De

plus, dans ces six dernières critiques, la journaliste s'excuse de ne pas avoir

vraiment apprécié le spectacle (pour différentes raisons) : u C'est vrai que dans

les pièces classiques on a chacun sa vision sur la façon de jouer ou sur la

distribution. (. ..) Mais les avis sont partagés là-dessus! ng C a n e n Montessuit

conseille toutefois aux lecteurs d'assister quand même au spectacle pour se

former

leur propre opinion : « Bref,

c'est

un

style de théâtre que,

personnellement, je ne prise pas beauwup, mais peut-être aimerez-vous ça! »"

Ainsi Carmen Montessuit donne quelques commentaires, mais elle invite les

gens a aiguiser eux-mêmes leur sens critique.

Jean Beaunoyer a critiqué douze pièces de théâtre : sept ont reçu une cote

positive, une seule fut négative et quatre furent mitigées. Lorsque nous

examinons de plus près les cn'tiques non positives, nous constatons que le

journaliste déplore certains jeux ou éléments de mise en scène qui n'émeuvent

pas ou paraissent inégales, ainsi que tout ce qui touche au texte, soit les

thèmes, les sujets et la traduction. Au journal La Presse, très peu de pièces

semblent inintéressantes ou carrément mauvaises. Presque toutes mériteraient

d'être vues.

Tout comme Carmen Montessuit, Jean Beaunoyer multiplie les

critiques favorables aux spectacles.

Robert Lévesque du Devoir représente l'image type du critique aguerri. C'est

sans doute celui qui a assisté au plus grand nombre de spectacles différents et

qui a lu et vu beaucoup de pièces d'ici et d'ailleurs. Nous serions portée à croire

qu'il serait aussi le plus respecté par la communauté artistique. Or tel n'est pas

le cas! En fait, Robert Lévesque est plutôt craint et détesté par la gent théâtrale.

Certaines personnes ont même exigé, par pétition, son renvoi du Devoir. Le

journal n'a pas acquiescé à cette demande, mais a alimenté le débat dans la

presse écrite? Cette image de critique redoutable se confirme-t-elle dans notre

corpus? Sur 19 pièces critiquées, six reçoivent les éloges du critique, onze se

font descendre et deux obtiennent une appréciation mitigée. Ce palmarès est

éloquent. Robert Lévesque ne critique pas pour autant à la légère. II étoffe son

propos d'exemples, de citations et de mises en relation qui portent sur le jeu, la

mise en scène, le décor et le texte. II semble bien que la compétence ait un

prix.. .

Luc Boulanger, du journal culturel Voir, suit la voie tracée par Robert Lévesque.

Sur quinze critiques, seulement quatre sont positives. Les onze autres se voient

attribuer une cote mitigée (trois) ou négative (huit).

Peu importe son

appréciation. Luc Boulanger commente toujours les textes (contenu ou mise en

forme), les mises en scène et, parfois, les jeux. Que le texte soit contemporain,

ciassique, québécois ou étranger, qu'il ait aimé ou non, Luc Boulanger ne bâtit

pas sa critique

en fonction d'un canevas de base, mais bien selon ses

appréciations et ses intuitions du moment.

Après ces résultats plus généraux, nous avons choisi de nous concentrer sur

des textes plus spécifiques. Nous examinerons plus attentivement, dans le

chapitre suivant, les pièces que les quatre journalistes-vedettes ont vues, soient

George Dandin (TNM), Les Muses orphelines, Après la chute, Jeanne Dark et

Don Juan. Bien que chaque journaliste aborde certains points au détriment

d'autres, emploie des termes différents et développe un style bien à lui, peutêtre verrons-nous ressortir une certaine homogénéité dans l'appréciation

générale?

33-MONTESSUIT, Carmen- (C La Mouette : Spirituel, grave et tragique », Le Joumal de

Monfréal , 6 octobre 1994, p. 47.

34-MONTESSUIT, Carmen.

15 septembre 1994, p. 52.

(î

Prise de sang : Du théâtre violent », Le Joumal de Montréal,

35-À ce sujet, consultez les textes suivants :

ANONYME. (c Le Théâtre de Quat'sous et Le Devoir: Buissonneau explique son boycott »,

Le Devoir, Montréal, 3 février 1984, p. 3.

ANONYME. Un blâme à l'endroit des artisans de théâtre », Le Devoir, Montréal, 18 février

1984, p. 5.

ANONYME. Les droits du critique », Le Devok, Montréal, 18 mai 1984, p. 3.

BISSONNETTE, Lise. Pétition contre Le Devoir N, Le Devoir, Montréal, 24 janvier 1984, p. 7BISSONNETTE, Lise. Le Devoir et le théâtre n, Le Devoir, Montréal, 27 janvier 1984, p 12.

CORMIER, Guy. (( Liberté du critique a, La Presse, Montréal, 28 janvier 1984, p. A3.

COSSETTE, Gilles et al. « Un cas de censure? D, Letfres québécoise, no34, 1984, p.111.

. LAURENDEAU, Marc. « Un procès de la critique à tenir selon l'équité D, La Presse, Montréal,

27 février 1984, p. A6.

LEMIEUX, LouisGuy. (( Haro sur le critique ou sur l'intolérance? », Le Soleil, Québec,

20 févner 1984, p.A8.

LÉVESQUE, Robert. (( Visite libre, au Quat'sous : Le crime de monsieur Faure B, Le Devoir,

Montréal, 16 septembre 1983, p.5.

CINQUIEME CHAPITRE

ANALYSE DES CINQ PIÈCES CRITIQUÉES

PAR LES QUATRE JOURNALISTES-VEDETTES

Dans les chapitres précédents, nous avons exploré les treize points pouvant

être présents dans une critique de théâtre.

Nous avons aussi analysé

statistiquement le contenu des critiques des quatre journaux et de leurs

journalistes-vedettes.

Cependant, le meilleur moyen de faire ressortir les

différences et les similarités entre tous ces articles consiste à confronter des

textes comparables. C'est pourquoi nous avons choisi d'approfondir les articles

portant sur les cinq pièces que les journalistes-vedettes ont wtiquées.

Nous

aborderons ainsi, à tour de rôle, George Dandin, Les Muses orphelines, Après

/a chute, Jeanne Dark et Don Juan.

5.1 George Dandin de Molière (Théâtre du Nouveau Monde)

De cette pièce, Carmen Montessuit n'aborde que cinq points : l'auteur, la fable,

la mise en scène, le jeu et les impressions générales, Au sujet de I'auteur, elle

affirme que Molière a d'abord écrit La jalousie du Barbouillé, pièce qu'il a

rallongée et qui est devenue George Dandin. En ce qui concerne la fable, elle

la décrit assez superficiellement en indiquant que Dandin épouse Angélique

pour grimper dans l'échelle sociale. Cette femme plus jeune que lui le cocufie

et, chaque fois qu'il tente de prouver ce fait, c'est sur lui que retombent les torts.

Montessuit déplore que le metteur en scène, Marcel Delvai, ait «gommé à peu

près tout l'humour »= de la pièce et qu'il ait choisi de situer l'action dans une

église. Fidèle à son habitude, elle trouve bons et excellents les comédiens. Elle

précise que Normand Chouinard aurait pu émouvoir les spectateurs si le

metteur en scène l'avait dirigé en ce sens. Finalement elle affirme ne pas aimer

la pièce. surtout à cause de la mise en scène, mais indique que le spectateur

qui partage la vision du metteur en scène l'appréciera sans doute. Carmen

Montessuit rédige donc une critique plutôt négative.

Pour sa part, Jean Beaunoyer fait une critique positive de cette production- II

traite huit des points de notre grille : !a fable, la qualité du texte, le contenu du

texte, le lieu théâtral, la mise en scène, la scénographie, le jeu et la mise en

relation. Dans sa description de la fable, Jean Beaunoyer va un peu plus loin

que la critique du Journal de Montréal.

II reprend à peu près les mêmes

éléments qu'elle, en dessinant quelques traits de caractères des personnages :

la famille d'Angélique semble obsédée par l'honneur, et l'intelligence

d'Angélique paraît supérieure à celfe de Dandin. II louange le texte et souligne

que Molière ne vieillira jamais puisque, trois cents ans plus tard, les spectateurs

savourent encore ses personnages. Jean Beaunoyer déclare qu'il s'agit d'un

drame moderne dans lequel Molière démasque les classes sociales et dévoile

les couples sous un jour peu favorable. On y traite d'ambition et d'hypocrisie.

Cette pièce a été peu jouée, car elle est demeurée longtemps incomprise. Jean

Beaunoyer ajoute un bon mot sur le lieu théâtral : << Et quel plaisir de goûter à

un tel spectacle dans un Théâtre du Nouveau Monde retrouvé. >pj7 Ce jugement

est moins une critique qu'une observation positive.

D'après Beaunoyer, le

metteur en scène a transformé cette comédie en drame troublant, alors qu'il

aurait été facile de sombrer dans le vaudeville ou dans la grossièreté.

Or

Dandin apparaît défait, fragile et émouvant. Pour la scénographie, le journaliste

souligne que le choix du décor et des éclairages aident à convertir la comédie

en drame. II qualifie le jeu de "retenu", dont celui de Normand Chouinard qui

évoque des sentiments rarement exprimés, comme la pitié. Enfin, Beaunoyer

met en relation le mariage de Molière et celui de Dandin. II démontre que,

comme toute comédie, l'histoire de Dandin repose sur une infinie tristesse. À

son avis, ce personnage comique essentiellement malheureux rejoint les Woody

Allen, Charlie Chaplin et Olivier Guimond. Beaunoyer a apprécié la vision du

metteur en scène, ce qui le démarque des trois autres journalistes-vedettes.

Le critique du Devoir, Robert Lévesque, n'a pas aimé cette production. II insiste

sur neuf points de notre grille : l'auteur, fa fable, la qualité du texte, le contenu

du texte, la troupe, la mise en scène, la scénographie, le jeu et la mise en

relation. Robert Lévesque soutient que Molière y va de sa plus grande charge

contre les femmes infidèles, au moment ou il vit la même chose avec Armande

Béjart. Au sujet de la fable, le critique décrit Dandin comme un pauvre homme,

un jouet, que sa femme a berné dans une liaison adultère. De plus, Dandin ne

réussit pas à convaincre ses beaux-parents de l'infidélité de leur fille. Du côté

de la qualité du texte, Lévesque considère cette pièce autobiographique à part

dans l'œuvre de Molière, car elle est construite différemment des autres. Son

aspect pathétique lui donne un ton moderne et grave. Elle contient d'ailleurs

peu d'éléments comiques.

Le critique trouve cruelle la façon dont Molière

dépeint les rapports humains.

Cette production témoigne d'un grand

professionnalisme, l'une des principales qualités du TNM, au dire du critique.

La mise en scène, mi-sévère et mi-cynique, maintient la pièce à un niveau

mineur. Selon Robert Lévesque, il aurait fallu aller plus loin dans le cauchemar.

Le journaliste reconnaît que le décor est magnifique dans la pénombre. Le jeu

cependant ne concourt pas au plaisir du spectateur. Ainsi Normand Chouinard,

à ses yeux, ne parvient pas à se renouveler.

Marie Tifo et Gilles Pelletier

reçoivent toutefois ses éloges. Enfin, Lévesque, en citant Tolstoï (le célèbre

auteur russe voulait attendre d'être au tombeau pour dire ce qu'il pensait

réellement des femmes et ensuite refermer rapidement le couvercle), prétend

que Molière devait partager le même point de vue sur les femmes.

Le

journaliste rappelle que plusieurs metteurs en scène ont eu cette vision de la

pièce, notamment Roger Planchon. Lévesque range cette pièce grave dans la

lignée des Don Juan et Le Misanthrope. Lévesque n'a pas détesté la mise en

scène comme sa collègue Carrnen Montessuit, mais il désapprouve plusieurs

autres éléments de la pièce, d'ou son article, somme toute, plutôt négatif.

Luc Boulanger, du journal culturel Voir, a lui aussi attribué une cote négative à

cette production du TNM. II passe en revue neuf points de la grille : l'auteur, la

fable, la qualité du texte, le contenu du texte, la troupe, la mise en scène, la

scénographie, le jeu et les impressions générales. Comme le fait le critique du

Devoir, Luc Boulanger précise que cette pièce reflète la vie de Molière avec son

épouse Amande Béjart. de vingt ans sa cadette. En quelques lignes, il rappeile

que Dandin veut prouver à sa belle-famille qu'il est cocufié. mais, chaque fois, la

situation se retourne contre lui.

Le critique déclare qu'il ne s'agit pas de la

meilleure pièce de Molière. Elle n'a pas l'étoffe des grands drames ni des

Parfois loufoque, la pièce multiplie les dialogues légers et ne

tragédies.

développe guère de quiproquos subtils. « Par moments. ça ressemble à du

Théâtre des Variétés qui aurait, par un prodigieux miracle, le panache d'un

classique!

D=

Luc Boulanger affirme que le personnage de Dandin pourrait

représenter un pauvre homme d'aujourd'hui qui aime péniblement et qui tente

de communiquer son mal à la société. Le critique soutient que la compagnie du

TNM s'est trompée en montant cette oeuvre puisque d'autres pièces s'avèrent

plus fiches et plus actuelles que George Dandin.

II déplore la lecture

dramatique imposée par le metteur en scène et constate que ni le côté comique

ni le côté dramatique de la pièce ne sont réussis.

En ce qui a trait à la

scénographie, Luc Boulanger fait ressortir la magnificence du décor, la

somptuosité des éclairages et l'aspect dramatique de la musique. Du côté du

jeu, le critique déclare que la distribution est solide, mais que la mise en scène

affiche maintes faiblesses. Enfin, il conclut que cette production s'avère plutôt

ennuyeuse.

Luc Boulanger n'a pas aimé cette pièce pour des raisons

différentes de celles de Robert Lévesque.

Ainsi, seul Jean Beaunoyer a écrit une critique positive sur

George Dandin. II a

particulièrement savouré la vision du metteur en scène, que Camen Montessuit

et Luc Boulanger n'ont pas prisée. Robert Lévesque n'a pas aimé la production,

même s'il était réceptif au travail du metteur en scène. À son avis, celui-ci n'est

pas allé assez loin dans la dramatisation.

5.2Les Muses orphelines de Michel-Marc Bouchard (Théâtre d'Aujourd'hui)

Camen Montessuit a beaucoup aimé cette pièce. Elle la critique a l'aide de six

points : la fable, la qualité du texte, la mise en scène, le jeu,la réaction du public

et la mise en relation. Elle relate longuement la fable (28% de l'espace lui est

accordé) et en révèle plusieurs moments importants.

Elle insiste sur de

nombreux détails qui n'apparaissent pas généralement dans un résumé. Pour

la qualité du texte, elle se contente d'écrire qu'il est a très bon » avec

« quelques touches d'humour de temps en temps

Ensuite, Carrnen

Montessuit mentionne que la mise en scène de René-Richard Cyr laisse un

souvenir impérissable aux spectateurs et met nettement en valeur le texte. De

plus, grâce à la direction d'acteurs, des comédiennes ont la chance de jouer des

rôles inusités. En plus d'encenser le jeu de tous les comédiens, la journaliste

décrit chaque personnage et le situe dans la dynamique de la pièce. Elle relate

aussi l'ovation spontanée de plusieurs minutes que le public a réservée aux

acteurs. Puisqu'elle avait vu la première version de cette pièce, Montessuit

compare

émouvante

les deux productions et conclut que la plus récente est plus

et