Chapitre 2 - Sen

Cours Économie de l’Éducation 4e année

Chapitre 2 :

Analyse d’ensemble de la contribution de

l’éducation à la croissance économique.

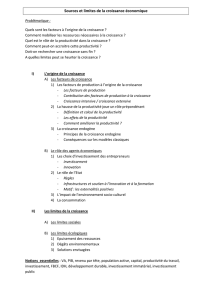

Ce chapitre sera divisé en deux sections. Dans une première section, nous

ferons une revue de la littérature traitant du lien entre éducation et croissance

économique et dans une deuxième section, nous allons estimer la contribution de

l’éducation à la croissance économique par la Méthode des M.C.O.

SECTION 1 : Les fondements théoriques de la

relation éducation-croissance économique

La littérature sur la relation éducation-croissance est très fournie. La

théorie du capital humain en est la théorie centrale. L’une de ses prédictions

majeures est que l’éducation entraîne la croissance économique d’un pays. Cette

prédiction acquiert le rang de postulat dès l’instant qu’elle a su résister aux

attaques dont elle a été l’objet. Sur cette base, le problème qui se pose à la théorie

économique est comment l’éducation contribue-t-elle à la croissance économique ?

Cette théorie du capital humain postule que c’est par le biais de l’amélioration

de la productivité des travailleurs que l’éducation contribue à la croissance

économique. Cette contribution peut aussi se faire de manière indirecte par les

externalités positives engendrées par l’éducation et par d’autres types de

ressources humaines comme la santé, la pauvreté, la nutrition, la fécondité, etc. via

l’éducation.

I/ Les relations éducation-développement

La prise en compte de l’éducation en tant que facteur important de la

croissance dans les questions de développement, ne date pas d’aujourd’hui. L’histoire

de la pensée économique montre que Adam SMITH, fut l’un des premiers auteurs de

son époque à s’interroger sur la valeur intrinsèque de l’homme. Adam SMITH (1779)

dans « La richesse des nations… » écrivait sur la première page que la cause

principale du bien-être des individus réside dans l’intelligence, l’habileté et le

discernement (ability, dexterity and judgment) avec lequel tout travail est

effectué.

Cours Économie de l’Éducation 4e année

Mais le débat fut véritablement lancé dans les années 1960 où les

économistes ont commencé à s’interroger sur l’intérêt économique (pour la société)

de l’éducation.

Quelles peuvent être les implications économiques de l’éducation pour les

individus qui la reçoivent et les nations qui le mettent en œuvre ? C’est à cette

question que des efforts de réponse, sous la forme « d’une théorisation

systématique » (Logossah, 1994), vont voir le jour et donner naissance à la théorie

du capital humain.

II/ Le concept de capital humain et ses implications économiques

L’on a constaté que certaines activités économiques ont un impact immédiat

sur le bien-être de l’homme, alors que d’autres produisent des effets différés. En

exemple, si assister à un concert public ou aller à la plage peuvent procurer des

satisfactions immédiates à leurs bénéficiaires, aller à l’école ou apprendre un métier

exercent quant à eux des effets plus retardés et différés sur le bien-être des

individus qui le reçoivent. Car dans ce dernier cas, il faut du temps pour voir les

fruits de ces activités généralement des mois, des années voire même des

décennies.

C’est sous cet angle que, investir des efforts, sous toutes ses formes, en

faveur de l’éducation, a été considéré par Pierre Gravot (1993) comme un capital (au

sens économique du terme) capable d’améliorer la productivité des travailleurs.

Mais il faut dire que la notion du capital humain, dans sa conception

développementaliste, a bien évolué. A l’origine, le capital humain n’était appréhendé

que pour ces effets individuels, mais non collectifs (Saks, 994). Autrement dit,

l’éducation ne profite qu’à l’individu qui la reçoit. Ce qui a conduit un certain nombre

d’auteurs à soutenir que la société n’a pas intérêt à investir dans la formation des

individus. L’homme investit en lui-même pour des motifs personnels de profit et non

pour accroître la richesse de la nation ou l’entreprise (A. Marshall). Ce n’est que

bien après que l’idée que l’éducation contribue effectivement à la croissance

économique fut admise.

Mais là n’est as le problème essentiel. Si l’éducation contribue réellement à la

croissance économique, la question que l’on est en droit de se poser est de savoir

quels sont les canaux par lesquels se joue cette contribution.

L’impact de l’éducation sur la croissance économique et le développement

n’est plus à démontrer. Plusieurs études théoriques et empiriques (que nus

présenteront plus tard) consacrées à cette question inondent la littérature

Cours Économie de l’Éducation 4e année

économique de ces dernières années. Ce que Bowman a qualifié de « révolution dans

la pensée économique de l’investissement dans l’homme »

Selon la théorie traditionnelle du capital humain, c’est par le biais de

l’amélioration de la productivité des travailleurs que l’éducation contribue à la

croissance économique. Cette relation selon Beker (1964), résulte de ce que la

formation, qu’elle soit générale ou spécifique à une tâche, affecte positivement la

productivité des individus en améliorant leurs compétences et connaissance

générales, en leur procurant des qualifications directement ou potentiellement

applicables au processus de production.

En améliorant la qualification et la dextérité des travailleurs, l’éducation

crée un ensemble de facteurs au processus de production. Elle permet notamment à

l’économie, selon Gravot (1993), de disposer de main d’œuvre qualifiée surtout dans

le domaine scientifique et technique.

L’Etat, par ses investissements éducatifs doit pouvoir en tirer les avantages

à moins au moyen terme du fait de la capacité productive des citoyens qui s’en

trouve ainsi renforcée. Il augmente de cette manière toutes ses possibilités de

retrouver le chemin d’une croissance soutenue, condition nécessaire au

développement. Les expériences dans ce domaine ne manquent pas. L’histoire de la

pensée économique a montré que ce sont les pays qui ont le plus investi dans le

capital humain qui ont connu le degré de développement économique le plus élevé.

Lorsqu’on regarde les faits et les chiffres, on constate que le Japon, la

Corée, la Suisse… doivent leur extraordinaire développement à la qualité de leurs

ressources humaines. Les nouveaux pays industrialisés ont investi au moins 10 % de

leur PNB dans la recherche et développement. Les études consacrées aux « tigres »

de l’Asie du Sud-Est sont unanimes pour reconnaître que ce sont les énormes

investissements consentis dans le domaine de l’éducation, à la fin des années 1950

et au cours des années 1960, qui sont à la base de la croissance rapide enregistrée

par ces pays ces dernières années.

Il ressort de ces quelques observations empiriques, que l’éducation est un

facteur moteur et déterminant de la croissance économique et qu’à ce titre, son

implication dans les politiques de développement ne doit souffrir d’aucune légèreté.

Selon Augustine Oyowe (Le courrier septembre, octobre 1996) « tout ce dont un

pays a besoin pour réussir sur la plan économique est une main d’œuvre relativement

qualifiée et une certaine quantité de capital physique ou de ressources naturelles.

Or, l’Afrique subsaharienne dispose de ressources naturelles suffisantes. C’est

l’autre élément de l’équation, à savoir une main d’œuvre relativement formée qui lui

fait cruellement défaut ».

On voit que, l’éducation est un facteur d’efficacité qui élève la productivité

des travailleurs et contribue de cette manière à augmenter la production.

L’éducation est ainsi associée aux autres facteurs traditionnels (capital et travail)

Cours Économie de l’Éducation 4e année

pour expliquer les performances et les contres performances. Pour attester de la

validité de tous ces développements théoriques, diverses études ont essayé de

tester et de quantifier l’impact de l’éducation sur la croissance économique.

III/ L’impact global de l’éducation sur la croissance économique :

Analyses empiriques

Les premières tentatives de vérifications empiriques de l’effet de l’éducation

sur la croissance économique datent des années 1960 avec les travaux pionniers de

Sehultz (1961) et Denison (1962).

Ces études ont suscité un regain d’intérêt de la théorie de la croissance,

alors qu’on croyait déjà achevées ces recherches avec les travaux de Solow. E,

effet, selon la théorie traditionnelle de la croissance à la Slow, la croissance

économique est le résultat de la combinaison des facteurs capital et travail. Or les

tentatives de désagréger la croissance de la production en parts imputable au

capital et au travail, ont laissé apparaître l’existence d’un résidu inexpliqué

(Psacharopoulos et Woodhall, 1988). C’est en recherchant ce que cachait ce résidu

que les chercheurs ont pu se rendre compte qu’il est imputable aux effets

bénéfiques de l’éducation.

Par deux méthodes d’évaluation différentes mais équivalentes, Denison

(1961) et Schultz (1962) ont abouti à des résultats bien similaires. Denison calcule

que 23 % de la croissance des Etats-Unis entre 1930 et 1960, était imputable à

l’accroissement de l’éducation de la force du travail. Schultz (1963), par sa méthode

du taux de rendement, est arrivé lui aussi à la même conclusion que l’éducation

contribue pour une bonne part à la croissance américaine.

A la suite de ces deux auteurs, d’autres études vont être menées et

appliquées à d’autres pays pour des périodes différentes. Les résultats, même s’ils

sont assez disparates, attestent cependant de l’effet réel de l’éducation sur

l’activité économique. Une liaison que l’on qualifie de significativement positive.

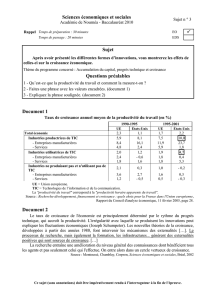

Tableau 1.3 : Estimation de la contribution de l’éducation à la croissance économique des pays

développés.

Pays développés

Parts de l’éducation en %

Auteurs

Etats-Unis

Canada

R.F.A

Grande-Bretagne

Belgique

Japon

France

23

25

2

12

14

3,3

10

Denison

--

--

--

--

Psacharopoulos

Carré et al.

Cours Économie de l’Éducation 4e année

Source : A partir de Logossah, in économie et prévision, n° 116-1994-5

Tableau: Estimation de la contribution de l’éducation à la croissance économique des pays sous-

développés

Pays en développement

Parts de l’éducation en %

Auteurs

Argentine

Mexique

Brésil

Ghana

Nigeria

16

0,8

3,3

23,2

16

Nadiri (1972)

--

--

Psacharopoulos Carré et al. (1988)

---

Source : A partir de Logossah, in économie et prévision, n° 116-1994-5

L’observation qu’il convient de faire l’examen de ces tableaux, c’est qu’il y a

des différences relativement notables dans les taux de croissance entre les pays

développés (P.D) et les pays sous développés (P.V.D). Ces différences ne détruisent

en rien les prédictions de la théorie du capital humain. Elles traduisent plutôt une

réalité : la faible couverture scolaire et la baisse du rendement interne et externe

de l’éducation. Si lest Etats-Unis tirent 23 % de leur croissance de l’éducation, cela

est la conséquence des investissements réalisés dans ce domaine.

Le niveau de développement d’un pays est étroitement lié à son niveau

d’instruction au point même d’en dépendre. Plus le niveau d’éducation d’un peuple est

élevé, plus il y a de chance que ce pays soit développé. La question que l’on peut se

poser est de savoir quel est le niveau d’études à partir duquel on peut

raisonnablement parler d’un impact de l’éducation sur la croissance ? Il n’est pas

évident de répondre à une telle question, car la réponse varie d’un secteur d’activité

à un autre. Toutefois, des études empiriques ont montré que quatre années

d’enseignement élémentaire font progresser la productivité d’un agriculteur dans les

P.V.D de 8,7 % en moyenne.

Horowitz et Sherman (1980) en étudiant les performance des techniciens

des chantiers navales aux Etats-Unis, ont pu montrer que les équipes de travail

ayant un niveau d’éducation moyen plus élevé améliorant plus leur productivité que

celles dont le niveau de formation moyen est moindre.

IV/ Les effets indirects de l’éducation sur la croissance économique

Les effets indirects de l’éducation sur la croissance économique s’articulent

autour de deux points essentiels, d’une part ils se manifestent par les externalités

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

1

/

12

100%