fragments d`histoire - retouralaccueil Érudit

publicité

ili.

£

¿ u f 6 -

/7

^

( A jv v u u ^

PAUL HYMANS

FRAGMENTS D’HISTOIRE

IMPRESSIONS ET SOUVENIRS

P r é f a c e de

JULES BORDET

e lle n s js

.

1940

E D I T I O N S DE LA C O N N A I S S A N C E S.A. BRUXELLES

FRAGMENTS

IMPRESSIONS

D’ H I S T O I R E

ET S O U V E N I R S

PAUL HYMANS

FRAGMENTS D’HISTOIRE

IMPRESSIONS ET SOUVENIRS

P r é f a c e de

JULES BORDET

Co

949.303.3

HYMA

1940

E D I T I O N S DE LA C O N N A I S S A N C E S.A. BRUXELLES

DU MÊME A UTEU R:

F r è r e - O r b a n , tome 1 : 1812-1857 ; tom e II : La Belgique et le Second Empire.

J. Lebègue & Cle, Bruxelles.

P o r t r a i t s , E s s a is e t D is c o u r s . Henri Lamertin, Bruxelles 1914 .

P a g e s l i b é r a l e s . Les Editions du Flambeau, Bruxelles, 1936.

Copyricht 1939

by Editions de la Connaissance, s. a., Bruxelles

PRINTED IN DELCIUM

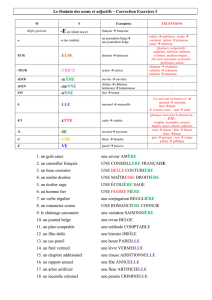

TABLE DES M A T I È R E S

P R É F A C E .......................................................................IX

LA DÉCLARATION DES DROITS DE L’HOMME .

3

LA BELGIQUE

Les F o n d a t e u r s ..............................................23

Quelques leçons de l’H i s t o i r e ....................41

La vie politique pendant un demi-siècle (1888-1938)

La vie intellectuelle de 1830 à 1930 . . . .

54

58

1914-1919

Lord Grey de F a llo d o n .................................79

Une conversation avec Guillaume II . . .

113

L’Ultimatum — La Nuit du 2 au 3 août 1914 . . 117

Une mission belge aux E ta ts-U n is........................ 121

Tableau de G u e r r e .................................................. 146

La Fête de l’Indépendance à Londres, les 21 juillet

1916 et 1 9 1 7 ........................................................ 149

Un diplomate américain, W. H. Page . . . 153

Les Réparations — La priorité Belge et la libéra­

tion des dettes de g u e r r e .......................................161

LA PREM IÈRE ASSEMBLÉE DE LA SOCIÉTÉ DES

N A T I O N S ............................................................................. 169

VARIA

Réminiscences : Versailles — Waxweiler et Paul

L i p p e n s .......................................................................187

Emile V e rh a e re n ..........................................................190

Les vieux a r b r e s ..........................................................193

P R É F A CE

Un groupe d’amis de Paul Fïymans, dont j'a i le privilège

de jaire partie, s'est jormé en vue de lui offrir, à Voccasion de son

75ème anniversaire, en témoignage d'affectueuse admiration, ce

Recueil comprenant quelques-uns de ses écrits. Le jait que dans

ce groupe je suis l'un des plus proches de Paul Hymans par l'âge,

explique qu'on m'a chargé de lui exprimer, en quelques mots

de dédicace, les sentiments que tous au même degré nous éprou­

vons à son égard, et que nous ont inspirés la noblesse de son

caractère,l'éclat de son talent,le charme de sa personnalité. D'autres

eussent été jnieux qualifiés pour ce rôle d'interprète. Hélas, celui

qui sûrement eût été désigné ne se trouve plus parmi nous. Il était

pour Paul Hymans le confident le plus intime, le compagnon fidèle

avec lequel on se concerte, et que le même esprit anime. Et il

était pour moi, qu'on me permette d'évoquer ce souvenir, un cama­

rade d'enjance d'il y a 60 ans, un ami qu'on ne peut oublier.

C'est lui qui aurait dû parler en notre nom à Paul Hymans.

Aucun accent n'aurait pu le toucher plus profondément. Mais

cette noble voix s'est tue : Adolphe Max n'est plus.

Rendre hommage à Paul Hymans, c'est glorifier l'idéal qui

l'a guidé et qu'il poursuit encore de son énergie toujours jeune.

Sa carrière est un hymne à la liberté. C'est dans l'amour de la

liberté qu'il puise le zèle qu'il met à la déjendre, l'ardeur de son

éloquence, l'enthousiasme qui soutient son activité parlementaire,

toute de sincérité et de droiture, et qui est un exemple par l'élévation

des mobiles et la constance de l'effort. Comme il le disait lui-même

IX

de Jules Bara, la passion de la liberté et du droit ennoblit s o j i

existence.

Sans doute peut-on considérer comme définitives les grandes

conquêtes de la liberté, celle des Droits de l'homme notamment,

dont notre ami a fait récemment le sujet d'une belle conférence.

Pourtant, les hautes créations de la civilisation ont été parfois

anéanties, et il n'est pas exclu qu'un passé d'oppression puisse

revivre. Assurément, les hommes de la génération de Paul Hymans,

qui ont été élevés dans le souvenir encore vibrant des grandes

libérations, se refusent à penser que l'attachement à la liberté

pourrait devenir moins fervent. En ce pays, la servitude dont

certains peuples s accommodent n'inspirera jamais qu'une invin­

cible répulsion. Mais il ne suffit pas de protéger la liberté indivi­

duelle contre les entreprises de la force, il faut la défendre contre

les sophismes d une propagande qui cherche à en rapetisser les

bienfaits, ou même à la représenter comme contraire à l'intérêt

supérieur de la collectivité. Il est facile de prétendre, sans le moindre

soupçon de preuve, que telle doctrine est pernicieuse et menace dans

sa santé morale l ensemble de la Nation. C'est ainsi que dans

d autres pays on traque impitoyablement des croyances profon­

dément respectables. Il est facile d'affirmer, sans argument valable,

que telle réforme, en opposition manifeste avec le principe de

liberté, est nécessaire au bien de tous, et qu'il faut l'adopter en

immolant les droits de l'individu sur l'autel de la communauté.

C'est ainsi qu'ici même on s'oppose au libre choix de la langue,

en décrétant que même dans des régions qui depuis très long­

temps sont bilingues, les minorités linguistiques seront étouffées

pour la raison que les groupements dits culturels doivent disposer

intégralement du territoire qui leur est assigné, et préserver ja ­

lousement leur homogénéité et leur autonomie en empêchant toute

autre langue de servir de véhicule à Venseignement. Rappelons à ce

propos les mots de Paul Hymans : « Organe de la collectivité,

l'Etat n'a pas le pouvoir de façonner l'individu à son gré : la

raison d'Etat n'a que trop souvent servi aux audacieuses entreprises

de la Force contre le Droit ».

X

En divers poijits du monde, un nationalisme farouche or­

ganise sa tyrannie, contrecarrant révolution naturelle des idées

et des modes d'expression, rejoulant les aspirations qui haussent

les esprits vers une humanité solidaire. Tandis que le progrès

humain exige les contacts jéconds et les collaborations plus étroites,

on construit des barrières, on s'isole dans un ombrageux amourpropre de race. Contre de telles tendances, déjendons-nous en

défendant la liberté. A l'exemple de Paul Hymans, gardons une

foi profonde dans l'essor de la civilisation par le respect delà per­

sonnalité humaine et de sa dignité.

A l'Université, la liberté de la méditation et des recherches

s'appelle le libre-examen. Nous lui devons la pratique d'une

analyse libérée des parti-pris et des mots d'ordre, l'habitude d'une

critique impartiale et mesurée, attentive seulement à dégager le

vrai, ignorant les préférences irraisonnées, et n'accordant pas

d'indulgence spéciale aux conceptions qui ont à leur actif les

obscures prédilections instinctives. C'est lui qui nous apprend

à subir de bon gré le contrôle du Doute, ce censeur scrupuleux

dont l'ombre se profile sur les philosophies et qui, connaissant

nos faiblesses autant que la complexité des problèmes, enseigne

la sévérité pour soi-même et l'indulgence pour autrui. Pourvu

que la pensée résiste aux contraintes dogmatiques qui pourraient

l'étouffer, le libre-examen ne réprime aucun de ses élans et ne

réprouve aucune de ses méthodes. S'il autorise l'erivol des hypo­

thèses audacieuses qui prétendent aborder les problèmes éternels

dont l'homme est obsédé, il permet également la réserve prudente

de l'agnosticisme désabusé qui n'affronte pas l'inconnaissable.

Depuis un siècle, dans ce pays où l'on n'admettait guère que

c'est surtout dans le domaine des opinions qu'il faut traiter autrui

comme on désire être traité soi-même, de nombreuses générations

se sont formées sous son égide, dans une tradition de fière indé­

pendance, mais aussi d'égal respect pour les convictions du pro­

chain. Ce souci de juste réciprocité a désarmé sinon conquis cer­

tains milieux de prime abord hostiles, lesquels devaient finalement

reconnaître que la tolérance est la vertu sociale par excellence.

XI

En vérité, l'intolérance n'est légitime qu'envers l'intolérance. En

face de celle-ci, et seulement alors, l'adhésion au libre-examen est

une attitude de combat. Ceux qui le considèrent comme le principe

directeur ne pourront jamais se courber sous la contrainte intel­

lectuelle que font peser les dictatures, et c'est pourquoi notre Uni­

versité, dont il est le fondement et qui est un temple pour le Savoir,

est aussi, pour les libertés des citoyens et du pays, un rempart.

Comme l'a dit Paul Hymans, la tolérance n'est pas une abdication.

De notre Maison très aimée, Paul Ilymans est l'éloquent

porte-parole. Il lui fu t toujours profondément attaché, il collabore

quotidiennement à son fonctionnement depuis qu'il a pu délaisser

les responsabilités ministérielles dont il avait longtemps accepté

le fardeau, ayant été quinze ans membre du Gouvernement, et dix

ans, en des moments décisifs de notre histoire, et l'on sait avec quel

éclat, Ministre des Affaires étrangères. Pouvant consacrer désor­

mais plus de temps à l'Université, il prend une part plus directe

à sa vie intérieure et lui témoigne un dévouement qui est pour

lui-même une source de satisfactions, car la cause de l'enseignement

l'a toujours passionné. Nul n'a souligné avec plus d'insistance

la nécessité d'élever le niveau de la culture et de veiller à l'éducation

morale de nos populations. « Il ne suffit pas, disait-il, de proclamer

la liberté ; elle suppose une capacité et une organisation. Il n'y

aura de progrès social que parallèlement au progrès intellectuel.

Pour que la société s'améliore, l'homme lui-même doit devenir

meilleur ; aussi le progrès apparaît-il essentiellement comme

une œuvre d'éducation. L'importance des problèmes économiques

est vitale, mais on ne saurait les dissocier des problèmes moraux ;

l'émancipation intellectuelle du peuple et son émancipation maté­

rielle sont œuvres jumelles qu'il faut poursuivre simultanément ».

C'est dans cet esprit qu'il prit avec tant d'ardeur combative la

défense de l'école officielle en butte à de furieux assauts et qui,

ouverte à tous, ne pouvant être l'instrument d'un parti, se rapproche

de notre Université par son principe de stricte impartialité et

d'irréprochable tolérance. C'était d'ailleurs pourquoi elle était si

violemment attaquée. A u premier rang de ceux pour qui « le

X II

devoir de VEtat est de n'adopter et de ne proscrire aucune doctrine,

de rester à l'abri des disputes des sectes, de jaire ses écoles à son

image de façon à ce qu'elles puissent accueillir les enfants de

toutes les familles », il prononça, pour protéger l'enseignement

officiel contre des projets destructeurs, des discours dont le re­

tentissement fu t énorme et qui comptent parmi ses plus émouvants.

Mais il ne saurait être question aujourd'hui de chercher à

dépeindre, dans ces courtes lignes, une carrière qui n'a d'ailleurs

aucun besoin, pour s'imposer à l'unanime gratitude, que nous

en évoquions toutes les péripéties. Personne n'ignore que Paul

Hymans, par le rôle éminent qu'il assuma au Parlement et au

Gouvernement, par ses écrits qui touchent à tant de problèmes

sociaux et politiques ou qui retracent îiotre histoire parlementaire,

par son éloquence dont l'intensité de vie et l'émotion communi­

quent l'enthousiasme, par le respect accru que son talent valut

à la Belgique dont il était le mandataire dans les grandes assem­

blées internationales, par son constant souci de promouvoir les

œuvres d'enseignement, figure au premier rang de ceux qui con­

tribuèrent avec autorité à l'ascension intellectuelle et au prestige

de notre démocratie.

Aujourd'hui, à l'occasion de cet anniversaire qui compte

des années dont le nombre est devenu imposant mais dont le poids

est resté bien léger tant il est vaillamment et allègrement supporté,

c'est à l'ami que nous nous adressons pour le féliciter de tout

cœur et pour lui exprimer, avec l'assurance de notre grande af­

fection, le vœu que nous formons de le voir longtemps encore présider

aux destinées de notre Université.

Bruxelles, le 23 mars 1940.

JU L E S BORDET

X III

LA

RATION DES

R O ITS DE

LA DÉCLA

DÉCLARATION

DES D

DROITS

DE

LL ’HOMME

' HOMME

LA DÉCLARATION DES DROITS DE L’HOMME

Conférence à V Université Libre de Bruxelles sous

les auspices du Cercle «Le Libre Examen » et de

rU nion des Anciens Étudiants, le 5 jan vier 1940.

Je suis heureux d’être appelé à parler ce soir devant

une vaste assemblée universitaire où se confondent tous les

âges. Heureux et un peu confus. Car les anciens et les jeunes

ne s’accordent pas toujours. Chaque âge a sa façon de sentir,

de comprendre, de s’exprimer.

Les jeunes, par une poussée naturelle et qu’il ne faut pas

regretter pensent plus hardiment et plus vite. Au seuil de la

vie, ils voient devant eux d’immenses horizons. Ils sont prêts

aux lointaines explorations. Ils referont le monde. E t le monde

en a bien besoin !

Les vétérans se méfient de l’audace des débutants. Il y a

entre eux une différence d’humeur qui parfois les éloigne et

les oppose.

Mais à certains moments, dans certaines crises qui remuent

le fond de l’âme, une même pensée de salut, un même idéal

suprême rassemblent tous les esprits d’une même race intel­

lectuelle.

Nous traversons l’une de ces périodes critiques. Nous sen­

tons le besoin de nous rapprocher pour affirmer notre atta­

chement à certaines grandes vérités essentielles sur qui repose

notre conception de l’être humain, du progrès, de la civilisation.

La première, la plus noble, la plus vivifiante, c’est la liberté.

Je vais parler d’un grand fait historique, d’un acte mémo­

rable qui annonça le règne de la liberté, la Déclaration des

Droits de l’Homme et du Citoyen.

Elle remonte à 1789. Dans l’année qui vient de finir, on

célébra solennellement son 150e anniversaire. Il n’est pas trop

tard pour que nous le célébrions a notre tour.

Les événements qui se déroulent autour de nous donnent

à ce grand souvenir une émouvante actualité.

3

Il semble, disait récemment M. Edouard Herriot, que

l’humanité soit arrivée à un tournant décisif de son histoire.

Tout ce qui fait l’honneur, le prix, la raison de la vie humaine

est mis en cause.

Il fut un temps, non éloigné de nous, où la liberté semblait

le climat de toute société évoluée. Nous la respirions comme

l’atmosphère naturelle de nos pays et de notre époque. Là où

elle supportait des limitations et des entraves, il semblait

qu’elle fût l’idéal vers lequel tendaient les peuples qui n’avaient

pas franchi jusque là les étapes nécessaires et atteint la majorité

politique. On la tenait pour la forme supérieure de la civili­

sation. Les peuples qui l’avaient n’en parlaient plus, tant ils

en étaient pénétrés, tant ils en avaient l’habitude. La liberté

pour eux, était une condition normale et en quelque sorte

vulgaire de l’existence.

Aujourd’hui, on frissonne, on s’exalte au spectacle de la

liberté en danger.

On sent, en voyant se dresser la menace, le prix de l’indi­

vidualité humaine, de ses forces, des biens qu’on en retire ; on

mesure la valeur morale des grandes libertés civiles et publiques

qui sont les instruments de la vie commune et les conditions

des progrès de la science, de l’art, de toute l’œuvre de l’esprit.

E t voici que remonte à la mémoire le grand Acte qui mit

fin il y a 150 ans, à l’absolutisme royal et aux privilèges du

régime féodal, qui fixa les droits de l’homme et du citoyen,

qui proclama la liberté et l’égalité.

La Déclaration sera le préambule de la Constitution de

1791. Elle condense en quelques formules sculpturales les

règles qui inaugurent un monde nouveau.

Je me borne, en ce moment, à en montrer quelques unes,

les dominantes, celles qui ont le plus de relief:

Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit.

Les droits imprescriptibles de l'homme sont la liberté, la

propriété, la sûreté, la résistance à l'oppression.

N ul ne peut être inquiété pour ses opinions. Tout citoyen

peut parler, écrire, imprimer librement.

La loi est l'expression de la volonté générale. Elle doit être

la même pour tous.

Nul ne peut être accusé, arrêté, détenu que dans les cas et

suivant les formes déterminées par la loi.

Tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes

ou leurs représentants la nécessité de la contribution publique et

de la consentir librement.

La Déclaration des Droits n’est pas une œuvre improvisée

dans la chaleur de discussions parlementaires ; ce n’est pas

non plus un catéchisme idéologique élaboré par un comité

de philosophes, le fruit d’un pur travail académique.

Elle est le résultat d’une profonde évolution des mœurs

et d’une longue opération intellectuelle ; elle n’est pas exclusi­

vement nationale et française, car elle a des racines en Amérique

et en Angleterre. Elle a été préparée par les abus et la désagré­

gation d’un régime, les souffrances du peuple et la crise finan­

cière où une administration incapable avait précipité la France.

La liberté n’est pas une fleur qui jaillit dans un jardin,

en quelques heures de soleil. Elle germe et pousse lentement.

Elle doit se conquérir et se mériter.

La Déclaration des Droits est le fronton de la Révolution

française, mouvement immense de délivrance et d’émanci­

pation et qui marque, comme la Renaissance, comme la Ré­

forme au XVIe siècle, une des grandes étapes de l’humanité.

Ah ! sans doute, la Révolution Française n’est pas un

bloc, contrairement à ce que dit un jour Clémenceau quand il

n’était encore qu’un ardent polémiste, bien avant les deux an­

nées de gloire pendant lesquelles il fit la guerre et la gagna.

Elle eut des aspects sinistres : la Terreur, la guillotine,

le Comité de Salut Public, les massacres de L’Abbaye, le mas­

que hideux de Marat, le froid et cruel doctrinarisme de Ro­

bespierre.

E t d’autre part si l’on embrasse toute la période révolu­

tionnaire de Louis XVI à Napoléon, quel prodigieux spectacle !

Ce sont d’abord les grandes journées de 1789, la réunion

des Etats Généraux dans tout l’appareil de la Cour, le Serment

du Jeu de Paume, la nuit du 4 août où s’effondrent les privi­

lèges féodaux, c’est la Déclaration des Droits.

Puis la Convention, le fanatisme jacobin, un gouvernement

féroce qui fait tomber les têtes, bouleverse la France et qui en

5

même temps lève une armée et repousse l’invasion ; une archi­

duchesse d’Autriche, reine de France, mourant sur l’échafaud,

et quelques années après une autre archiduchesse d’Autriche,

sa parente, m ontant sur le même trône orné de l’aigle impérial,

où l’appelle son mariage avec un sous-lieutenant de la Républi­

que couronné Empereur, Bonaparte devenu Napoléon !

Voilà, dit Le Bon dans sa Psychologie des Révolutions,

une tragédie unique dans les annales du genre humain !

Mais nous n’entreprenons pas ici de faire l’histoire de la

Révolution française et de la juger dans toutes ses manifesta­

tions, ses grandeurs et ses faiblesses, son héroisme et ses crimes.

C’est la Déclaration des Droits de l’Homme que nous cé­

lébrons. Elle transforme les bases de la vie civile et politique

d’un peuple qui, à la fin du X V IIIe siècle, par la pensée, la

culture de l’esprit, l’éclat de son passé de puissance et de

gloire, brille au sommet de la civilisation européenne.

La Déclaration est l’aboutissement d’un siècle de progrès

scientifique et d’un renouveau de l’esprit.

Les sciences physiques et naturelles se sont étendues et af­

fermies. Newton a construit un système du monde. Laplace

explique le mouvement des planètes et le mécanisme céleste.

Lavoisier décompose l’air, découvre l’oxygène et enseigne la théo­

rie de la respiration. Buffon écrit l’histoire du globe.

On se passionne pour l’observation de la nature, et paral­

lèlement les écrivains, dans le domaine moral et philosophique,

se détachent de la théologie, des traditions pour étudier l’homme,

pour discuter les institutions, les lois, les moeurs. L’esprit criti­

que s’éveille. La religion et l’E tat, la loi et la coutume sont sou­

mis à l’analyse et à la discussion.

La littérature réflète ces tendances nouvelles et leur donne

le prestige et le charme du style.

Voltaire inaugure le règne de l’opinion publique. Ses contes,

ses satyres, ses pamphlets, lui créent une extraordinaire popu­

larité. Il fait, par d’admirables plaidoyers, reviser le jugement

qui a condamné le calviniste Calas à la peine affreuse de la roue,

sous l’accusation d’avoir tué son fils, afin d’empêcher qu’il ne se

convertisse à la réligion catholique. Voltaire, selon le mot de

Brunetière, résume toutes les forces éparses de la libre pensée.

Jean Jacques Rousseau publie son Contrat social, qui crée

6

un type imaginaire de souveraineté populaire, de gouvernement

direct du peuple par le peuple, et son Emile, manuel d’éducation

inspiré de l’idée de la bonté originelle de l’homme. Ses livres

enflamment l’imagination.

Montesquieu, dans ses Lettres persanes, décrit ironiquement

les ridicules, les préjugés, les friperies du régime. Dans son grand

ouvrage, L'Esprit des lois, dont 22 éditions parurent en moins de

deux ans, il étudie les formes de l’E tat, les organes et les moeurs

politiques, vante la tolérance et s’oriente vers la monarchie

constitutionnelle selon le modèle de la monarchie anglaise.

Les Encyclopédistes Diderot, d’Alembert, Condillac, forment

toute une armée philosophique qui affirme les droits de la rai­

son, combat les croyances et les institutions du passé, et montre

dans le progrès des sciences, les sources de l’amélioration du

sort de l’humanité.

La pensée française se pénètre et s’enrichit des exemples

qui lui viennent d’Amérique et d’Angleterre.

On remonte à la Magna Charta (la Grande Charte) de 1215,

et à la loi d'Habeas Copus qui ont protégé l’individu contre l’ar­

restation et la détention arbitraires. Voltaire et Montesquieu

ont lu les ouvrages de Locke, défenseur de la liberté religieuse

et politique. Ils ont séjourné en Angleterre et se sont imprég­

nés de sa mentalité.

Mais d’Amérique vient la leçon récente et directe.

Les colonies britanniques de l’Amérique du Nord se sont

révoltées. La France les a assistées, leur a envoyé des soldats

et un capitaine, La Fayette. Les colonies ont conquis l’autono­

mie et fondé une République.

La Virginie, la première, s’est déclarée indépendante et

s’est donné, en 1776, une constitution qui énumère tous les prin­

cipes que l’on retrouve dans la Déclaration française de 1789 :

La nature a fait tous les hommes libres ; les hommes ont droit

au libre exercice de leur religion ; on ne peut priver les hommes

des droits qui se rapportent à la vie, à la liberté, à la propriété ;

aucun office public ne peut être héréditaire ; les pouvoirs exécu­

tif et législatif doivent être séparés et distincts du pouvoir judicaire.

Ces idées s’infiltrent dans les classes éclairées, dans la bour­

geoisie et dans la noblesse.

7

La bourgeoisie, — ce Tiers E tat qui, selon le mot de Sieyès,

est tout, n’est rien dans l’ordre politique et demande à devenir

quelque chose — s’est enrichie dans le commerce et l’industrie.

Elle est énergique, intelligente, ambitieuse. Elle s’irrite des

privilèges de l’aristocratie. Elle veut sa part d’honneurs et de

pouvoir.

La noblesse, qui a joué dans l’histoire de la monarchie fran­

çaise un rôle si éclatant, est désoeuvrée et frondeuse. Elle tirait

toute sa force et sa fortune de la terre. E t Louis XIV l’avait

déracinée en l’appelant à la Cour de Versailles où elle paradait

et se ruinait. Les seigneurs ont quitté leurs domaines et leurs

intendants pressurent les vassaux. La noblesse est cultivée.

Elle brille dans les conversations de salon. L’esprit du siècle

l’atteint. Il se forme des groupes de gentilhommes démocrates

et libéraux. On lit, on commente Voltaire, Rousseau, Montes­

quieu. On va au théâtre applaudir Beaumarchais.

Le commandement de l’armée faiblit. Les charges d’of­

ficier ne se donnent qu’aux nobles. Des loges maçonniques mili­

taires se forment. On en comptait 25 en 1789.

La Maçonnerie devient un centre de discussion et de propa­

gande. Beaucoup de grands seigneurs s’y rencontrent et y fra­

ternisent avec des officiers, et même certains membres du haut

clergé.

Le mouvement qui se dessine et s’amplifie n’est pas di­

rigé contre la Monarchie, qui a conservé aux yeux du peuple et

de l’élite le caractère presque sacré de la légitimité.

Mais l’administration est dans le désordre. L’arbitraire

sévit partout. On veut une Constitution, la disparition des privi­

lèges féodaux. On aspire à l’ordre, à la justice, à la liberté.

E t la vieille société, qui va disparaître, s’affaiblit. Les

murs qui la soutiennent fléchissent. Des pierres se détachent.

Dans le clergé la division apparaît. En haut, quelques

nobles prélats dont les diocèses rapportent des centaines de mil­

le livres. Il est des prélats de salon dont les plaisirs se con­

fondent avec ceux de la noblesse frivole et des gentilshommes

libéraux. Mais le petit clergé est misérable. On évalue la fortune

immobilière de l’Eglise à plus de 3 milliards. Elle possède d’im­

menses domaines. Elle prélève sur les fidèles l’impot de la dîme,

qui épuise les petits et soulève les colères.

8

En dessous des classes privilégiées le peuple, les paysans

accablés de taxes injustement réparties, de redevances seigneuria­

les, réduit à une sorte de servage, reste de la féodalité. Le paysan

traivaille, achète de la terre, et aspire à l’égalité de l’impôt.

La plèbe rurale est prête à s’insurger contre les privilèges. Le

petit peuple des villes se débat dans la misère.

Le bas clergé, dit Taine, est hostile aux prélats, les gentils­

hommes de province à la noblesse de Cour, le vassal au seigneur,

le paysan au citadin. L’anarchie contamine l’armée.

Le gouvernement se désorganise. Le Roi, demeuré populaire,

est mal conseillé et de médiocre intelligence. La Cour de Versail­

les se gaspille en fêtes et en prodigalités. Le Trésor se vide.

Necker lance de grands emprunts qui ne comblent pas le

déficit.

Enfin, en 1787, une crise agricole ajoute au mécontentement

les souffrances de la disette. L’heure vient où le Roi, impuis­

sant devant les événements et les esprits, décide, sur l’avis de

Necker, de consulter la Nation.

Le 1er janvier 1789 la France apprend que le Roi vient, par

décret, de convoquer les Etats Généraux.

Leur dernière assemblée remontait à 175 ans.

Un frisson secoua le pays.

Tous ceux qui se sentaient opprimés entrevirent la déli­

vrance.

On réformerait une administration boiteuse et vieillie. On or­

ganiserait l’E tat. On donnerait une Constitution au Royaume.

On ne songeait ni à la République, ni au régime parlementaire.

On voulait des garanties contre l’absolutisme, la suppres­

sion des impôts iniques et dévalisateurs, l’abolition des privi­

lèges, l’égalité devant la loi.

Les trois ordres éliront leurs députés, la noblesse, le clergé,

le Tiers E tat. Dans toute la France se réunissent leurs assem­

blées, qui formulent leurs vœux et les inscrivent dans des mil­

liers de cahiers.

Cet élan universel aurait pu conduire à la réforme si des

hommes d’E tat, à l’œil sûr et de claire volonté avaient compris

et conduit le mouvement. L’incapacité royale et gouvernemen­

tale le mena à la Révolution.

En mai les élus se réunissent à Versailles. E t tout de suite

9

apparaît la rivalité qui dresse le Tiers E tat contre les deux ordres

privilégiés, la noblesse et le clergé.

Le Tiers les appelle à lui pour se confondre et ne faire qu’une

assemblée. La discorde éclate. La Cour résiste. Le Tiers s’in­

surge.

Dans la noblesse quelques jeunes seigneurs, à l’esprit géné­

reux, se déclarent prêts à l’union. Le clergé cède le premier.

A la sortie de la séance, six évêques fusionnistes sont por­

tés en triomphe par la foule qui dans la rue, acclame et pleure

de joie.

E t le 20 juin, dans la salle du Jeu de Paume, se déroule la

scène historique où les députés se pressant autour de Bailly,

jurent «qu’ils ne se sépareront pas avant que la Constitution soit

établie et affermie sur des fondements solides.»

Dans les jours qui suivent la noblesse et le clergé arrivent

par groupes à l’Assemblée qui devient ainsi la représentation

de la grande communauté française. C’est l’Assemblée Nationale

qui deviendra bientôt l’Assemblée Constitutante.

Mais tout à coup la rue va parler. Une misère intense règne

dans Paris. Les récoltes ont été mauvaises. On a faim dans les

campagnes. Des bandes de brigands les ravagent. En ville on

dévalise les boutiques. Une agitation générale remplit la cité.

Les bruits les plus extraordinaires circulent. Des agitateurs af­

folent les bourgeois. On raconte que la Cour prépare un coup

d’E tat. Camille Desmoulins harangue les patriotes dans le jar­

din du Palais Royal.

Le 14 juillet la foule surexcitée se jette sur la Bastille,

y pénètre de force ; on assassine le gouverneur et les défenseurs

de la forteresse et l’on promène leurs têtes au bout de piques.

Ce fut un carnage affreux.

E t chose extraordinaire, la date - 14 juillet - de cet exploit

sanguinaire et stupide en somme d’une.foule en délire, est devenue

la date symbolique de la Révolution française.

C’est que la Bastille où l’on enfermait les gentilshommes

frappés d’une lettre de cachet, emprisonnés par ordre royal, sans

procès et sans défense, représente l’image de l’absolutisme, et

que sa destruction apparaît, au début de la grande tragédie,

comme le signal de l’émancipation.

Cependant, le mouvement populaire jette l’inquiétude dans

10

l’âme de ceux qui ont assumé la direction de la réforme consti­

tutionnelle.

On a peur des violences populaires, autant que des résis­

tances de la Cour.

Il faut se hâter, accomplir des actes décisifs qui apaiseront

les passions.

E t c’est alors la nuit du 4 août, où l’Assemblée, dans une

sorte d’émulation fiévreuse des nobles et des prêtres, abolit

tous les privilèges féodaux.

La féodalité disparaît. Déjà des voix annoncent que les

biens ecclésiastiques appartiennent à la nation.

Quelques mois plus tard, et tandis que la crise financière

arrache à Mirabeau cette apostrophe célèbre : La hideuse

banaueroute est là... et vous délibérez ! le clergé vient renon­

cer aux biens de l’Eglise dont les revenus se partagaient entre

quelques centaines de prélats et d’abbés de Cour. Ils deviennent

ceux de la nation et la dîme est abolie.

Ainsi le vieux régime est à terre. Un chapitre monumental

de l’histoire de France se termine.

On va reconstruire sur d’autres bases, dans un autre style.

Le 14 juillet, le jour même de la prise de la Bastille, l’As­

semblée nationale nomma un Comité chargé de rédiger un projet

de constitution.

L’idée surgit immédiatement d’inscrire en tête de la Consti­

tution une déclaration de principes. L’exemple donné par les Amé­

ricains inspira cette initiative. Cependant des hésitations se mani­

festèrent. De jeunes nobles enthousiastes, le Comte de Mont­

morency, le Comte de Castellane entraînèrent l’Assemblée.

Fallait-il proclamer les droits du peuple au moment où la mul­

titude se livrait à des excès ? Castellane répondit : Le vrai

moyen d’arrêter la licence est de proclamer la liberté.

Plusieurs projets furent rédigés. Mirabeau présenta un

rapport. L’accord ne se fit pas. On renvoya le tout aux bureaux.

Enfin, le 20 août, la discussion s’ouvrit. Le 26 août la Décla­

ration fut votée.

Aulard met en relief ce phénomène presque invraisembla­

ble : 1200 députés incapables d’aboutir à une expression con­

cise et lumineuse quand ils travaillaient soit isolément soit

par petits groupes, trouvèrent les vrais formules courtes et no­

il

bles dans le tumulte d’une discussion publique et c’est à coups

d’amendements improvisés que se construisit en une semaine

l’édifice de la Déclaration des Droits.

La Déclaration fonde la société sur la conception de l’hom­

me libre.

L’ordre ancien, a dit Goethe, reposait sur le dogme de l’auto­

rité. Il fait place à un ordre nouveau dont la liberté est la base.

Sans relire les X V II articles de la Déclaration, je vais tout

droit à trois phrases qui, à mon sens, renferment l’essence de la

conception de l’homme nouveau, de l’homme moderne :

Nul ne doit être inquiété pour ses opinions même reli­

gieuses.

La libre communication des pensées et des opinions est un

des droits les plus précieux de l'homme.

Tout citoyen peut parler, écrire, imprimer librement.

C’est l’affirmation primordiale de la liberté d’expression

de la pensée, de la pensée libre par nature, attachée à la vie

même, attribut de l'intelligence, et dont aucune puissance ne

peut tarir la source intérieure.

L’homme est un être pensant.

La doctrine cartésienne est au fond de la règle politique

inscrite dans la Déclaration.

La pensée libre a le droit et le besoin de se manifester

par la discussion, la critique, le raisonnement, la persuasion.

Ainsi se révèle et s’affermit la personnalité humaine ; ainsi

se forment la conscience et le caractère, ainsi monte la valeur

morale d’un peuple.

Telle est la conception nouvelle de l’homme.

Voyons la conception de la société politique, de l’E tat.

La Déclaration établit le principe qui domine la consti­

tution de l’E tat : la souveraineté réside dans la nation. Nul

corps, nul individu, ne peut exercer d’autorité qui n’en

émane expressément. Les pouvoirs seront séparés. Les impôts

seront consentis par les représentants de la Nation.

Le but de l’association politique est la conservation des

droits naturels de l’homme.

Les hommes naissent libres et égaux en droits. Les dis­

tinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité pu­

blique.

12

L’égalité est consacrée et garantie. La loi doit être la même

pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse.

Tous les citoyens sont admissibles aux emplois publics

selon leurs capacités, leurs vertus et leurs talents.

Nul ne peut être privé de sa propriété, que pour cause d’u ti­

lité publique, moyennant juste et préalable indemnité.

Enfin, à côté de l’idée de liberté, apparaît l’idée de soli­

darité.

L’E tat peut défendre les actions nuisibles à la société.

L’exercice des droits naturels de chaque homme a pour

borne les droits d’autrui. L’E tat peut limiter les droits indivi­

duels dans la mesure nécessaire pour assurer le respect des droits

individuels de tous.

Deux Décrets émanés de la Déclaration des Droits en sont

la magnifique illustration. Ils redressent les injustices engendrées

par le dogme et l’intolérance.

Louis XIV par la révocation de l’Edit de Nantes, qui autori­

sait l’exercice du culte calviniste, avait frappé des milliers de

familles et chassé de France une élite qui s’était refugiée en

Allemagne et en Hollande. Un décret du 21 décembre 1789 rendu

en vertu de la Déclaration des Droits donna aux Protestants

l’égalité civique.

Par un decret du 27 septembre 1791, l’Assemblée, qui

allait se dissoudre, accorda les droits civiques aux Israélites.

Ainsi, avant de se séparer, elle restaurait et consacrait la li­

berté de conscience.

La Constitution de 1791 dont l’élaboration suivit la Décla­

ration des Droits de l’Homme, en confirma, en appliqua les

principes et régla le mécanisme de l’E tat.

Mais elle ne poussa pas l’égalité civile jusqu’à l’égalité

politique. Elle n’attribua pas à tous le droit électoral. Elle

organisa le suffrage à deux degrés. Il y aurait des assemblées

primaires composées de tous les citoyens âgés de 25 ans, domi­

ciliés depuis un an et payant une contribution directe égale à

la valeur de trois journées de travail. Ces assemblées nomme­

raient des assemblées électorales, composées de citoyens pro­

priétaires ou locataires de biens rapportant un revenu équi­

valent à la valeur de 150 à 200 journées de travail. Les assem­

blées électorales nommeraient les députés.

13

Ce régime repose sur l’idée que le droit de suffrage n’est

pas un droit naturel de l’homme, mais une fonction politique,

dont l’exercice exige certaines conditions d’indépendance et de

stabilité.

Cette idée, admise par le Constituant belge de 1831, expli­

que notre régime électoral censitaire qui subsista en Belgique

jusqu’à la révision constitutionnelle de 1893.

La Déclaration des Droits conserve à 150 ans de distance,

un magnifique rayonnement. On trouve en elle l’esprit de

l’Amérique nouvelle, l’esprit libéral de la vieille Angleterre,

où les institutions parlementaires poussent des racines pro­

fondes, l’esprit génial d’une France soudain affranchie, redressée,

dont la parole remuera l’Europe.

Les auteurs de la Déclaration ont voulu, disent-ils euxmêmes, parler pour tous les hommes, pour tous les temps.

La Déclaration n’est pas un formulaire philosophique, ni

un manifeste révolutionnaire.

C’est le programme de la vie sociale et politique des peuples

civilisés, arrivés, après une longue évolution, au niveau de culture

politique et morale nécessaire pour se gouverner eux-mêmes, ca­

pables d’une liberté intelligente, tolérante et disciplinée, qui

suscite l’effort et la concurrence, proscrit le privilège et l’arbi­

traire, et féconde le travail de la pensée, l’art et la technique.

La Déclaration contient tout l’esprit de la Révolution

française, qui, ainsi que le dit Pirenne, achève une évolution

historique et en inaugure une autre.

Elle fonde l’E tat sur la souveraineté de la nation, sur

la liberté du citoyen et sur l’égalité civile.

Ces idées, au milieu des bouleversements politiques, se

maintiendront et pénétreront la mentalité du peuple et des

classes gouvernantes.

Après l’Empire, en France, on en voit le reflet dans la Charte

de la Restauration.

Elles imprégneront en Belgique, après l’union à la Hollande

et la Loi Fondamentale, tout le mouvement qui tend à l’éta­

blissement d’un régime constitutionnel et libéral et qui aboutira

à la Révolution de 1830.

Notre Constitution belge en apparaît comme l’expression

la plus complète et la plus précise.

14

Pirenne l’a appelée avec raison le type le plus pur

d’une Constitution parlementaire et libérale. Nulle part, ditil, on n’a dispensé aussi largement la liberté et abandonné

aussi entièrement le gouvernement de la nation à la nation

même.

La Constitution votée par le Congrès National, en février

1831, après quelques semaines de discussion, formule ces règles,

qui découlent directement de la Déclaration de 1789.

Souveraineté de la nation dont tous les pouvoirs émanent,

et séparation des pouvoirs.

Il n’y a dans l’E tat, aucune distinction d’ordres.

Les Belges sont égaux devant la loi.

La liberté individuelle est garantie.

La liberté des cultes, la liberté de manifester ses opinions

en toute matière, sont garanties.

La presse est libre.

Les Belges ont le droit de s’assembler et de s’associer.

Les Chambres représentent la nation, votent les lois et les

impôts.

Cependant, à aucun moment, dans les travaux prépara­

toires de la Constitution, dans les rapports, dans les débats

du Congrès, on ne découvre une mention, un rappel de la

Déclaration des Droits.

Les principes sont entrés dans les cerveaux, dans les

consciences. On ne les discute plus. Ils sont devenus une sorte

de loi morale commune et unanimement acceptée.

Mais un jour dans notre Parlement, la Révolution française,

et à vrai dire, sous le nom de Révolution française, la Décla­

ration des Droits fut mise en cause.

C’était en 1848, dans la discussion d’une question relative

à l’administration de la bienfaisance publique. Frère-Orban

soutenant la thèse de la laïcité de la bienfaisance, l’avait ra t­

tachée aux principes de 1789.

Cette évocation suscita les protestations de M. de Decker,

chef de la droite catholique, qui demanda si l’éloge de la Révo­

lution française était bien placé dans la bouche d’un ministre

du Roi. Il semblait aux réactionnaires de l’époque que cette

date retentissante ne fît surgir d’autre vision que celle des

échafauds de la Terreur.

15

Frère-Orban répondit par cet hommage éclatant :

« Je le crois, j ’ai dit que la révolution de 1789 était une

grande et magnifique révolution ; je n’ai pas parlé des excès

de 1792 et de 1793. J ’ai prononcé le mot de 89 qui rappelle

l’abolition des jurandes et des maîtrises, l’abolition des privi­

lèges de la noblesse et du clergé, qui rappelle l’avènement des

hommes du tiers état. C’est à cette révolution que nous devons

ce que nous sommes et comme nous avons reçu de père en fils,

avec le sang, le souvenir des ignominies qu’on fit peser sur le

tiers état pendant des siècles, nous pouvons aussi aujourd’hui

glorifier cette magnifique révolution de 89, et nous devons

plaindre ces insensés, ces ingrats, qui renient cette mère glorieuse

qui les a mis au monde à la vie publique, qui, de parias qu’ils

étaient, les a fait citoyens et, pour tout dire en un mot, qui

a proclamé de nouveau cette loi du Christ, la grande et sainte

égalité. » (*)

Nous venons de relire une page d’histoire.

A l’époque où Frère-Orban glorifiait la Révolution fran­

çaise, on n’en était encore éloigné que d’un peu plus d’un demisiècle.

La rumeur héroïque dont elle avait rempli le monde n’était

pas encore éteinte.

Le souvenir de l’ancien régime, omnipotence royale, droits

de la noblesse et du clergé, règlements corporatifs, entraves à

la liberté du commerce et du travail, hantait encore les esprits.

La liberté individuelle, le droit de l’homme forment la

substance de la doctrine professée par l’école libérale du milieu

du siècle dernier. Us expliquent la politique du free trade, du

libre échange, et la formule du laisser-faire. On attend de

l’initiative individuelle, du libre effort, de la concurrence,

l’amélioration matérielle et morale de la vie et toutes les formes

du progrès.

Mais une révolution industrielle va changer l’aspect de

l’Europe. Les découvertes scientifiques, les inventions, les

perfectionnements techniques engendrent les grandes entre­

prises qui concentrent les capitaux et agglomèrent la maind’œuvre. La population ouvrière prend conscience de ses

intérêts, s’organise et fait entendre des revendications.

(1) 22 janvier 1848

16

A côté des besoins individuels apparaissent les besoins

collectifs.

Les relations de la vie économique se compliquent. Les

intérêts s’enchevêtrent et s’affrontent.

La fonction de l’E tat s’élargit. On a jusqu’ici considéré

l’E tat comme le gardien des institutions et des libertés poli­

tiques et civiles. La fonction de l’E tat libéral, comme le dit

Marlio, devient double : la garantie des libertés, l’arbitrage des

intérêts.

L’arbitrage oblige à réglementer, donc à limiter l’action

des individus et des groupes sociaux. Il faut protéger le faible

contre le plus fort, coordonner les forces de la production, du

commerce, de l’agriculture, faciliter l’accord des ouvriers et

des patrons, organiser l’enseignement, encourager les travaux

de la science et de l’esprit, dégager des intérêts particuliers

l’intérêt général et le faire prévaloir, instituer et surveiller les

services publics qu’exige le développement de la vie commune.

La transformation des conditions économiques se répercute

dans le domaine des idées.

La notion de l’individu faiblit devant la notion de la

collectivité.

E t dans la notion de collectivité se dessine la notion de

classe.

On voit se propager et s’étendre une doctrine de classe qui

tend, par la lutte des classes, à la conquête de la suprématie.

Le problème est de concilier le droit de l’individu et l’inté­

rêt de la collectivité, de chercher à réaliser, dans un esprit de

justice et de coopération, et en tenant compte des mœurs,

des réalités, des possibilités pratiques, l’équilibre, condition

de la santé morale et sociale.

La tâche est difficile dans la Cité libre, comme l’appelle

Lippmann, bruissante d’appétits et d’ambitions, et que tra­

versent tant de courants économiques et de mouvements

d’idées.

E t combien plus difficile encore dans l’atmosphère où se

meut cette puissance anonyme et compacte, la masse.

La masse est un élément nouveau et redoutable de la vie

politique contemporaine. Elle absorbe l’individu, l’entraîne,

l’asservit. Elle est sensible et naïve, généreuse ou sauvage ;

17

elle cède facilement aux habiletés et aux frénésies de la parole

et de la propagande, qui dispose d’une prodigieuse instrumen­

tation technique.

La masse peut dans les grandes crises, conduire à la domi­

nation d’une classe, ou d’un parti, ou d’un homme, à la tyrannie,

à la dictature.

Si l’équilibre social se rompt, si le peuple, dans les heures

difficiles, perd confiance dans les institutions et les hommes

qui les dirigent, la recherche du neuf, l’attraction d’une formule,

l’appel sonore d’un aventurier peuvent le précipiter dans

l’inconnu.

L’œuvre de la liberté, un siècle et demi après la Déclaration

des Droits de l’Homme n’est pas achevée et demeure menacée.

Car la liberté est une récompense. Il ne suffit pas de la

proclamer pour qu’elle soit. Il faut la mériter par l’ordre, les

mœurs, la tolérance, le sens de la mesure et de l’équilibre.

André Maurois écrivait récemment ces lignes profondément

vraies :

« Pour fonder la liberté véritable, qui est un grand bien,

il faut non seulement des institutions libres, mais une éducation

morale. C’est dans la mesure où chacun de nous aura appris à

respecter le chef légal, à supporter l’existence d’une opposition,

à écouter les arguments de l’adversaire, et surtout à mettre

l’intérêt du pays au dessus des passions partisanes et des in­

térêts privés, que nous serons dignes d’être un peuple libre. »

Maurois termine en reniant une maxime de la Déclaration

de 1789.

La liberté, dit-il, n’est pas un droit imprescriptible de

l’homme.

Mais il conclut par ces mots justes :

« La liberté est une conquête souhaitable, mais difficile

et qu’il faut refaire chaque jour. »

Si sous la protection des lois, la liberté de parler, d’écrire,

de s’associer engendraient le désordre, l’anarchie, le déchaî­

nement des discordes civiles, l’habitude de l’insulte et de la

diffamation, la communauté sociale se décomposerait et le

premier coup de vent abattrait la liberté comme une plante

pourrie.

Les peuples qui ont réalisé la liberté ne l’ont pas décou-

18

verte par une sorte d’inspiration géniale. Ils se sont préparés

à la pratiquer par une séculaire éducation, par un long appren­

tissage. Ce sont les peuples évolués, ceux de l’Europe Occi­

dentale, l’Angleterre, mère du Parlement, la France qui pro­

clama les Droits de l’Homme, la Hollande, la Belgique, dont le

passé magnifique est rempli de luttes pour les franchises com­

munales et pour la conquête de l’indépendance.

La liberté vivra partout où l’homme gardera le sens de la

dignité et de la responsabilité, le goût et le besoin de l’initia­

tive, la capacité de se diriger selon sa conscience et ses facultés,

l’ambition de s’élever par sa valeur et son travail, partout où

la science et l’art conserveront un culte et du prestige.

Aujourd’hui, dans les démocraties libérales, la guerre,

la mobilisation des armées ont interrompu le fonctionnement

régulier des institutions. Les Parlements ont donné aux gou­

vernements des pouvoirs spéciaux qui suspendent le plein

exercice de la liberté. Toutes les énergies sont concentrées dans

la lutte contre l’adversaire ou dans la préparation de la défense

contre le péril d’une agression.

L’Europe entre dans une phase terrible de son histoire.

Nous avonsvu avec émotion des Etats faibles succomber

sous de plus forts. Au milieu des anxiétés qui nous obsèdent,

une lueur brilleau loin et nous réconforte. C’est le miracle

finlandais. C’est le spectacle d’un petit peuple libre et fier

qui défend héroïquement contre un Empire son existence et

son autonomie. La Finlande incarne aux yeux du monde la

cause de la civilisation.

La civilisation européenne fut un long effort des peuples

vers la liberté.

Sans doute il y eut des interruptions, des réactions, des

périodes d’attente et d’occultation.

La Terreur suivit la Déclaration des Droits de l’Homme et

les journées anarchiques de 1848 préparèrent le Second Empire.

Mais l’idée veillait et devait rallumer le flambeau.

L’exemple de la Belgique illustre la cause de la liberté.

La Belgique indépendante naquit il y a plus d’un siècle

au milieu d’une Europe hostile et méfiante. Elle a grandi et

traversé les crises les plus meurtrières, grâce à sa constitution

libérale, à la sagesse de ses Rois et d’une élite d’hommes d’E tat,

19

grâce à la pratique raisonnable de la liberté, à ses mœurs, à

son bon sens.

Dans la dernière guerre les démocraties libérales déplo­

yèrent une force de résistance supérieure à celles des Empires

autoritaires.

Mais m aintenant où allons-nous ?

Parfois, dans les heures de solitude et de méditation, on

se demande dans quelle condition morale l’humanité sortira

de l’effroyable épreuve où elle se débat.

Verrons-nous les idées de liberté, qui ont animé notre

jeunesse, céder devant les doctrines d’étatisme ou d’autarcie ?

Seront-elles écrasées par les doctrines totalitaires qui nient

les Droits de l’Homme, enferment la jeunesse dans un rigide

conformisme, font du citoyen le rouage automatique d’une

immense machinerie d’E tat et livrent l’individu à l’arbitraire

d’un pouvoir sans contrôle et sans frein ?

Comment un peuple habitué à la liberté pourrait-il revêtir

le corset de fer d’un régime policier et bureaucratique ? Com­

ment l’intelligence pourrait-elle subir la loi du silence ?

Nos âmes aspirent à un règne de moralité et de justice

qui assurera, dans la paix et dans l’ordre international, le plein

développement de la personne humaine.

Le génie est le fruit superbe de la pensée libre. La vie n’a

d’aisance et de sécurité, de charme et de noblesse que si les

relations entre les hommes sont dominées par le respect de la

dignité et de la conscience de l’individu.

Pour le salut de la morale et du Droit, la liberté doit vivre,

et elle vivra !

J ’ai été élevé dans le culte de la liberté. Je l’ai servie autant

que je l’ai pu. Je continue de l’aimer.

La liberté est nécessaire pour faire un peuple vigoureux,

des âmes fières, une jeunesse entreprenante, pour éveiller les

vocations et les initiatives. Elle est nécessaire pour l’épanouis­

sement de la pensée et de tout ce qui fait la beauté de la vie.

J ’ai foi dans la liberté.

Je crois aux forces éternelles de la conscience humaine.

20

LA BELGIQUE

BELGIQUE

LA

1830 - LES FONDATEURS

Conférence à VUniversité des A n ­

nales, à Bruxelles, le 27 mars 1914.

1830, quelques aspects de l’époque, un profil en raccour­

ci des événements, quelques figures qui y furent mêlées, en

somme un peu d’histoire avec des illustrations verbales, telle

sera la substance de cette causerie que je voudrais familière,

sans apprêts d’éloquence, et je l’espère sans pédantisme.

1830, combien c’est à la fois près et loin de nous.

Très près chronologiquement.

Il n’y a pas un siècle écoulé depuis. Nos grands-pères étaient

de ce temps là. E t beaucoup ici — et j ’en suis — se souvien­

nent d’avoir dans leur jeunesse rencontré dans nos rues quelquesuns des grands acteurs de cet âge héroïque.

Je me rappelle, adolescent, en 1880, lors de la célébration

de l’anniversaire de l’indépendance nationale, avoir vu arriver

à la grande fête patriotique, sur la plaine du Cinquantenaire

— il n’y avait point de parc encore — Charles Rogier et le

chanoine de Haerne, devant qui toutes les têtes se découvraient

et tous les bras se levaient, dans un geste de fébrile émotion.

Ce fut l’apothéose. Puis vint l’indifférence. Les derniers

survivants de la grande époque disparurent. On se détourna

de leur mémoire. Une lassitude se fit autour de leur gloire.

On avait trop parlé d’eux. Une Belgique nouvelle s’élaborait,

évoluait, se cherchait, s’orientait vers des destinées élargies

et modernisées ; il semblait qu’elle se sentît gênée et comme

à l’étroit dans la défroque de 1830. Elle dédaignait, raillait

la Belgique ancienne, la Belgique des commencements ; elle la

repoussait avec une sorte d’agacement, comme on repousse

une tradition bourgeoise usée et défraichie, un genre poncif,

et qu’avaient en effet banalisé l’emphase des cantates et l’abus

des hommages officiels.

23

Maintenant trente ans de plus ont fui. E t la période dan­

gereuse, la période du « démodage », comme disait ingénieuse­

ment l’autre jour Maurice Donnay, à propos d’un grand poète

qui fut un peu délaissé et auquel on revient, cette période

critique est écoulée.

1830, c’est désormais et vraiment de l’Histoire, du passé

classé et classique. On n’a plus peur en s’en rapprochant de p a­

raître soi-même d’un autre âge. On se retourne pour y regarder,

pour y rechercher ses origines. On se reprend de curiosité pour

cette brève époque, fiévreuse et tourmentée ; on puise à la sour­

ce d’où sont sorties nos institutions, nos richesses, notre per­

sonnalité morale et politique. On y va chercher des leçons, et l’on

y découvre tant de contrastes avec aujourd’hui et de si frappants

que de cette époque, encore voisine après tout, on se sent toutà-coup prodigieusement éloigné !

On parlait alors, on écrivait dans un autre style. On s’habil­

lait, on se coiffait autrement ; on vivait différemment, avec

modestie, avec simplicité et à meilleur marché ! Les journaux

étaient peu nombreux et ne comptaient pas beaucoup de lecteurs.

On ne connaissait ni reportage, ni réclame. Mais dans le petit

monde qui s’occupait de la chose publique, il y avait du zèle,

des convictions, de la passion réfléchie et résolue.

La Belgique souffrait. Elle avait été jointe à la Hollande en

1815 et sans qu’on l’eût consultée, à titre « d’accroissement de

territoire. » Et ce mot seul l’avait cruellement humiliée. Elle

avait vécu pendant quinze ans sous un régime qui la froissait

dans ses mœurs, son instinct de liberté, ses traditions religieu­

ses, sa langue, sa culture. Bruxelles était une petite cité de

province. Les pouvoirs publics siégeaient ailleurs. Sans fau­

bourgs, elle était enserrée dans la ceinture des boulevards,

au delà desquels s’ouvrait la campagne. Elle avait ses beautés :

au cœur de la vieille ville, les fiers édifices municipaux et la

massive collégiale, et, dans la ville haute, sur le plateau, le

quartier élégant et symétrique dessiné par Guimard, où se

dressaient les bâtiments officiels, les palais royaux, les hôtels

des nouveaux riches, et où le Parc m ettait la grâce de ses feuil­

lages.

On y menait une existence aisée et paisible, malgré tant

d’orages traversés, la Révolution Brabançonne, et l’invasion

24

française et le retour des Autrichiens, l’annexion à l’Empire,

enfin Waterloo ! Il n’y avait ni luxe, ni apparat, mais une

certaine élégance tout de même, et le lustre que donnaient

une antique noblesse et une bourgeoisie patricienne vieillie

dans les offices publics.

Et voici qu’une tempête militaire et politique, une petite

guerre de rues suivie d’une campagne courte et meurtrière

entreprise sans préparation, presque sans armée, bouleverse

cette atmosphère quiète, et va transformer ce petit chef-lieu

de province en capitale, et ce petit peuple qui ne s’est jamais

complètement appartenu en nation, et va faire surgir en Europe

une question belge, d’où sortira peut-être une guerre générale.

E t voici que finalement, au bout d’un an de négociations et

de labeurs, soutenus avec une admirable fermeté et continuité

de propos, cette question belge, débattue à Londres par les

représentants des puissances, réunis en Conférence, se résout

par l’admission dans la société politique continentale d’un

E tat indépendant et neutre, qui vivra et se développera,

et qui, après trois quarts de siècle, sera devenu l’un des organes,

l’un des facteurs de l’économie et de la culture européennes.

Voyons comment les événements s’enchaînent. C’est un

tableau chronologique que je vais mettre sous vos yeux, et

qui, par la succession et la rapidité des faits, résume avec une

sobre éloquence l’œuvre accomplie.

Le 24 septembre 1830 un petit groupe d’hommes jeunes

et entreprenants imagine de discipliner, d’organiser la Révo­

lution, et crée à l’Hôtel de Ville une commission administrative.

Ils n’ont qu’une installation de fortune : une table de bois

blanc empruntée au corps de garde, deux bouteilles où sont

plantées des chandelles, et un capital de dix florins 35 cents

trouvés dans la caisse municipale. Le 28 septembre la com­

mission administrative se transforme en gouvernement provi­

soire. E t celui-ci exerce le pouvoir jusqu’au 24 février 1831,

jusqu’à ce que la Belgique, à la recherche d’un Roi, se donne

un régent. Le Gouvernement provisoire aussitôt institue des

comités, des collèges ministériels, entre lesquels il répartit les

affaires. Il arrête que les provinces belges constitueront un

E tat indépendant. Il convoque une assemblée qui représentera

leurs intérêts. Il charge une commission de préparer un projet

25

de constitution qu’examinera cette assemblée. Il donne aux

Belges, par décrets, les droits essentiels qu’ils réclament. Tout

cela se fait en moins d’un mois.

L’ordre règne et c’est dans le calme que se déroule la

campagne électorale.

Le 3 novembre, une poignée de citoyens, 30.000 belges,

élisent, au nom d’une nation de 4 millions d’âmes, 200 députés,

et le 10 novembre, tandis que sonnent toutes les cloches des

églises et que des salves d’artillerie retentissent, le Congrès

National se réunit dans le grand hémicycle du Palais où siègent

encore nos Chambres législatives.

C’est l’assemblée des Fondateurs. C’est notre premier,

notre plus grand Parlement. Il fera la Belgique, obtiendra pour

elle droit de cité en Europe, organisera la vie intérieure, et

scellera dans le sol des institutions qui n’ont ni bougé, ni fléchi,

si solides qu’elles suffisent encore aujourd’hui à porter le

poids d’une société où tout a changé, à l’exception des principes,

des idées essentielles qu’il a dès sa naissance injectés dans ses

veines et incorporés à sa substance.

De quels éléments cette assemblée se compose-t-elle ?

Plusieurs générations s’y rencontrent. Des anciens, des vieil­

lards, des hommes du X V IIIe siècle. E t d’abord le doyen

du Congrès, le vieux Gendebien, père d’Alexandre dont la mé­

diocre statue se dresse sur la Place du Palais de Justice.

Cet ancêtre avait été mêlé en 1790 à la Révolution Brabançonne,

première tentative avortée d’émancipation nationale.

A côté de lui, le Baron Beyts qui avait servi le Consulat

et l’Empire, qui avait siégé à Paris au Conseil des Cinq-Cents

et avait été préfet de Napoléon dans le département de Loiret-Cher.

Puis la génération moyenne des hommes mûrs déjà, et

dont plusieurs ont fait leur apprentissage sous le régime hollan­

dais. Au premier rang de Gerlache qui avait représenté aux

Etats généraux de La Haye l’opinion catholique et y avait

réclamé avec force et éloquence la liberté d’enseignement, de

Gerlache qui fut le deuxième président du Congrès, et plus tard

premier président de la Cour de Cassation ; le baron de Stassart,

homme politique et homme de lettres, fabuliste non dépourvu

26

de grâce et d’esprit, et qui avait été lui aussi préfet de l’Empire ;

et Surlet de Chokier, qui fut Régent de Belgique et dont je vous

reparlerai, et de Muelenaere, et Charles de Brouckère, le père

d’un Bruxellois que bien d’entre nous ont connu et aimé, le père

d’Alfred de Brouckère qui fut mon ami et dont je garde le souve­

nir fidèle et charmant. Cadet d’artillerie en 1815, Charles de

Brouckère devint successivement sous le nouveau régime ministre

des finances et ministre de la guerre ; il organisera nos premiers

budgets et notre première armée, avec d’étonnantes qualités

de chef et d’administrateur. Puis il se dégoûte de la politique,

il la quitte, entre dans l’industrie, dirige les usines de la Vieille

Montagne, enseigne à l’Université les mathématiques supérieures

et l’économie politique, enfin entre au Conseil Communal de

Bruxelles et ceint l’écharpe de bourgmestre.

Curieuse nature, d’une activité débordante et multiforme,

caractère brusque, ombrageux, difficile, cœur excellent d’ail­

leurs, et prompt aux mouvements généreux. En 1852 les proscrits

du second Empire qui vinrent chercher un refuge à Bruxelles

trouvèrent en lui un protecteur chevaleresque du droit d’asile.

C’est lui qui épargna à Victor Hugo un arrêté d’expulsion.

Léopold 1er qui avait éprouvé ses qualités et ses défauts l’a jugé

d’un mot spirituel : « C’est un homme avec lequel et sans lequel

il n’y a rien à faire. »

A ces deux générations se mêlent des hommes nouveaux

qui surgissent brusquement à l’appel des événements : Rogier,

van de Weyer, le comte Félix de Mérode, qui font partie du

gouvernement provisoire ; Lebeau et Paul Devaux — Nothomb

et Leclercq — Vilain X IIII et de Theux — Seron et de Robaulx,

combien d’autres encore. — Je ne cite que les plus fameux,

ceux dont on retrouvera les noms et les œuvres dans les grands

débats du Congrès, puis dans notre histoire parlementaire et

qui exercèrent sur notre vie politique une action sensible et

profonde.

Parmi eux beaucoup sont de vrais débutants et tout

jeunes. Rogier a trente ans — Van de Weyer qui ira à Londres

affronter Palmerston et Talleyrand n’a pas vingt huit ans —

Devaux qui fut l’un des conseillers écoutés de Léopold 1er

et dont les hautes inspirations se reflètent dans toute l’œuvre

constitutionnelle, a vingt neuf ans — Henri de Brouckère a

27

vingt huit ans — Nothomb enfin, le benjamin de la pleïade

n’a que vingt cinq ans. E t quelques mois suffisent pour le

consacrer orateur, écrivain, diplomate.

D’où viennent tous ces hommes nouveaux ? Quelles sont

leurs origines ?

Ce sont des jeunes gens de bourgeoisie cultivée, haute

ou moyenne, quelques uns de naissance noble ou patricienne.

Ils sont avocats, archivistes, bibliothécaires, journalistes, sou­

vent avocats et journalistes, éloignés de la vie officielle par

un régime qu’ils détestent et qui les redoute.

La Révolution les tire de l’obscurité et les appelle à l’action.

Sans la secousse des événements, peut-être leurs vertus, appli­

quées à des besognes ordinaires, seraient-elles restées ignorées

et s’ignorant elles-mêmes. Combien n’est-il pas dans le monde

de talents qui n’existent qu’en puissance et en virtualité, qui

sommeillent et n’éclatent qu’au choc des épreuves, des grandes

émotions qui mobilisent les volontés et font se révéler les âmes !

Le drame de 1830, l’angoisse du lendemain, l’attente,

l’espoir de grandes choses à accomplir retentissent comme une

sonnerie de bataille. Les énergies, les talents se dressent, s’offrent, se déploient. Et ces jeunes gens vont s’improviser hommes

d’E tat, constituants, légistes, diplomates, hommes d’adminis­

tration, de finance ou de guerre. E t ils vont travailler pour

l’histoire et faire de l’histoire — une histoire révolutionnaire,

mais que ne salira ni haine, ni anarchie, ni persécution, et

qui ne laissera ni honte ni remords, mais seulement de la vie,

de la vie libre, féconde, laborieuse, et par conséquent de la

gloire.

Voyons l’œuvre maintenant, et résumons-la en quelques

faits, marqués de dates.

Le 10 novembre 1830, le Congrès se réunit. Le 18, il pro­

clame l’indépendance du peuple Belge. Le 22, il arrête la forme

du gouvernement et se prononce pour la monarchie consti­

tutionnelle représentative. Le 24, il exclut de tout pouvoir

la Maison d’Orange-Nassau. Le 25, il examine en sections le

projet de constitution. Fin décembre, il en aborde la discus­

sion publique. Le 6 février 1831, il l’achève. En un jour, il

revise le style. Le 7, la Constitution est adoptée sans scrutin.

Le 11, elle est promulguée et rendue exécutoire.

28

En moins de deux mois tout est fini. Quelle leçon pour

les parlements modernes !

En deux mois on a, dans un magnifique esprit d’émulation

et de concorde, discuté, fixé, voté la plus grande, la plus durable

de nos lois, la loi capitale, celle qui domine toutes les autres,

et si parfaite qu’on a pu dire d’elle qu’elle est immuable comme

la vérité !

Mais il reste un blanc dans le texte. La Constitution dit

en son article 60 que les pouvoirs du Roi sont héréditaires

dans la descendance directe, naturelle et légitime de... Elle

s’arrête là !

Il faut remplir le blanc, y inscrire un nom. Lequel ? E t

voilà le Congrès en quête d’un Roi ! Sera-ce un indigène ou un

étranger ? E t si c’est un indigène, sera-ce un Mérode ou un

Ligne ?

Parmi les étrangers on hésite. On pense au Duc de Ne­

mours, fils de Louis Philippe, au Duc de Leuchtenberg, fils du

prince Eugène de Beauharnais. On nomme le Duc de Nemours.

Une députation se rend à Paris afin de notifier au Roi des

Français le choix du Congrès. Louis-Philippe la reçoit solen­

nellement et refuse, car l’Angleterre qu’inquiète la perspective

d’une annexion dissimulée, a interjeté son veto. E t alors, dans

l’incertitude et l’attente, on se contente d’un Roi provisoire,

on élit un Régent. E t ce sera le président du Congrès, le baron

Surlet de Chokier.

Mais on continue à chercher cependant et l’attention se

fixe enfin sur le Duc Léopold de Saxe-Cobourg, prince allemand,

veuf d’une princesse anglaise, destinée si elle avait vécu à

monter sur le trône de Grande-Bretagne, et qui vient lui-même

de refuser une couronne, la couronne de Grèce, de la nouvelle

Grèce, enfin délivrée du Turc et toute resplendissante du lustre

des Orientales.

Léopold hésite, veut le consentement de l’Europe et le

règlement, d’accord avec les puissances, de la position inter­

nationale du pays.

La Conférence de Londres déchire les traités de 1815 et

par le traité des X V III articles détermine les bases de la sépa­

ration de la Hollande et de la Belgique, et accorde à celle-ci,

29

avec l’indépendance, la garantie de la neutralité et de l’inté­

grité de son territoire.

Le Congrès élit Léopold Roi des Belges et ratifie les X V III

articles.

Le 21 juillet 1831, le nouveau Souverain entre à Bruxelles

et sous le péristyle de l’église St-Jacques, prête serment et

monte au trône.

La Belgique moderne est née, viable et saine. Elle a une

constitution, une dynastie. Elle est inscrite à l’état civil de

l’Europe. Le Congrès national a rempli sa tâche, il est dissous.

La période de fondation, la période héroïque est close.

La plupart des hommes de ce temps, et qui y ont joué un

rôle, ne faisaient que commencer une carrière qui s’est pour­

suivie plus tard dans nos Chambres, au gouvernement, dans

la diplomatie.

L’un d’eux appartient exclusivement à l’époque. Il rentre

dans l’ombre dès qu’elle est écoulée. C’est Surlet de Chokier,

Régent de Belgique.

Porté à la présidence du Congrès d’abord, puis au sommet

de l’E tat, il remplit sa tâche sans reproche. Il connut tous les

honneurs, et goûta, ou put goûter toutes les ivresses de la

popularité. E t cependant il est presque oublié. On ne le connait

plus guère que par un boulevard et une place publique : le

Boulevard du Régent — la Place Surlet de Chokier. C’est trop

peu pour faire vivre une mémoire.

Quel homme était-ce donc ? E t comment fut-il désigné

pour remplir une si grande mission ?

C’était un gentilhomme campagnard, de vieille souche.

Son père était originaire de Gingelom, en pays de Liège. Luimême affectionna toujours le village natal, il en fut maire sous

l’Empire et dans ses dernières années, bourgmestre. Il y faisait

de l’agriculture et de l’élevage. Il élevait des moutons mérinos

et vendait leur laine. C’était sa spécialité ; il en tirait une con­

fortable aisance.

En 1830, il avait soixante ans et tout un passé militaire et

politique. Il était sous-lieutenant au moment de la Révolution

brabançonne. Sous le Directoire il devient administrateur du

département de la Meuse et reçoit de superbes certificats de

30

civisme, attestant que le citoyen Surlet Chokier (la particule

a disparu) est « l’ennemi des tyrans et des injustes privilèges ».

Vers la fin de l’Empire il est élu membre du Corps législatif et

va, pour remplir son m andat, s’établir à Paris. Sous le régime

hollandais, il siège aux Etats généraux et reçoit du Roi Guillaume

le titre de baron. Il défend à La Haye les griefs des provinces

belges.

Dès les premières séances du Congrès, les regards se tour­

nent vers Surlet et quand le scrutin s’ouvre pour la désignation

du président, c’est sur lui, après ballottage qui le met en con­

cours avec de Gerlache ,et de Stassart, que se porte la majorité

des suffrages.

Pourquoi ? En raison sans doute de son âge et de son expé­

rience, et aussi parce qu’il représente ce qu’on appelle « l’unionisme » et qu’il est donc l’homme du juste milieu, et enfin parce

qu’il est tout de suite et naturellement sympathique.

Et ce qui le rend sympathique c’est qu’il ne porte ombrage

à personne, et qu’il ne se distingue point par des talents exces­

sifs, et qu’il est simple, familier, jovial, bonhomme, oserai-je

dire bon garçon, et que vous le savez, en Belgique, ces mérites,

aux yeux de beaucoup, dépassent tous les autres.

Physiquement, d’après un contemporain, il est de haute

stature et d’aspect vénérable, avec un nez en bec d’aigle, des

yeux gris pleins de feu, de longs cheveux flottant sur les épaules,

une tournure sans façon, un sourire railleur.

Oratoirement, il ne cherche pas l’éloquence. Ses discours,

aux Etats généraux de La Haye, étaient, paraît-il, plutôt des

causeries. Il n’est pas sans lettres ; il multiplie, suivant la mode

d’alors, les citations d’Horace et de Virgile ; il entremêle le tout

de mots flamands, qu’il prononce avec l’accent français, pour

faire rire. Au Congrès, du haut bureau présidentiel, il laisse

tomber des plaisanteries faciles qui dérident la docte assem­

blée.

Il vit le plus simplement du monde. Il habite un appar­

tement au deuxième étage d’une maison de la rue des Carrières

— c’est le nom que la municipalité française avait donné à la

Cantersteen. C’est là qu’il reçut en février 1831 la députation

chargée par le Congrès National de lui annoncer son avènement

à la Régence.

31

Il fallut bien alors qu’il sacrifiât à la dignité du rang.

On lui offrit un des palais nationaux ; il refusa et menaça,

si on le contraignait, de prendre incontinent la diligence de

St-Trond et de retourner à Gingelom. Il s’installa rue Latérale

— actuellement rue Lambermont — dans un hôtel qu’avait

habité un certain M. Repelaer, directeur de la Société Générale,

situé au coin de la rue Eucale et dont le jardin s’étendait

jusqu’au boulevard.

C’est le 25 février qu’il fut installé et prêta serment. Ce

jour là une grande foule se porta vers le Congrès.

Quand le Régent quitta l’assemblée et monta en voiture

— il avait loué un carrosse au mois — de jeunes patriotes

entreprirent de dételer les chevaux et de lui faire un cortège

triomphal. Il sauta aussitôt à terre et rentra précipitamment

chez lui par le Parc, suivi de la troupe des manifestants, au

nez desquels il ferma brusquement la porte de son hôtel. Le

soir la Grande Harmonie vint lui donner une sérénade.

A en croire un article de M. Alphonse Royer, que publia

en 1835 la Revue des Deux Mondes — peu bienveillant d’ailleurs

pour notre pays et ses hommes d’E tat — et qui fut réédité à

Bruxelles, sous forme de brochure, le Régent continua rue

Latérale sa vie bourgeoise, en compagnie de sa gouvernante,

Mlle Joséphine, qui, dans les réunions d’amis, ne se gênait

point pour dire son mot sur les affaires de l’E tat. Il recevait

tous les matins en robe de chambre les députations de la garde

civique et les solliciteurs recommandés, puis présidait le conseil

des ministres, signait les documents officiels et après dîner se

rendait souvent à Laeken dans une petite maison de campagne

qui avait appartenu au Roi Guillaume et où il respirait l’air

des champs.

Une fois par mois il y avait audience ouverte. E t il dis­

tribuait à tous les malheureux qui venaient implorer des secours

des pièces de cent sous empilées sur son bureau. Ces aumônes

patriotiques et quelques dîners officiels absorbaient sa liste

civile qui était de 10.000 florins par mois.

Ce souverain provisoire, vertueux et débonnaire, régna

cinq mois, forma deux ministères où il eut l’art d’appeler les