Etude de la langue », Conjugaison Unités 1 à 6

© Nathan, Île aux mots, Guide pédagogique CM2,

« Etude de la langue », Conjugaison Unités 1 à 6.

1 À quoi sert la conjugaison ? (pp. 239-240)

Les objectifs

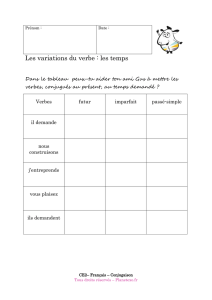

Analyser la variation du verbe en fonction du temps et de la personne.

Reconnaître et analyser le rôle du choix des temps dans un texte.

Repères théoriques

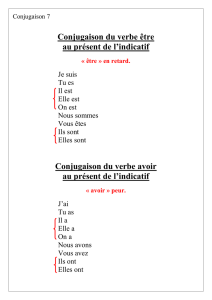

Le verbe varie dans sa morphologie en fonction de la personne, du nombre, du temps, du

mode et de la voix. Au début du CM2, on approfondit les variations liées à la personne et au

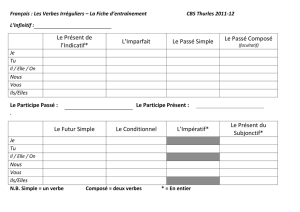

temps (CM1), mais progressivement, la confrontation des modes (infinitif, indicatif, impératif

et, en fin d’année, conditionnel et subjonctif) mettra en évidence leur spécificité.

– Variation de la personne : le sujet du verbe transmet à celui-ci les marques de la personne

et du nombre (Je raconte ; nous racontons).

Seuls les modes personnels (l’indicatif, le subjonctif, l’impératif et le conditionnel)

distinguent les personnes par des désinences spécifiques. D’un point de vue morphologique,

le mode se définit comme une série de formes.

– Variation du temps : la forme verbale varie en fonction du temps.

– Valeur des temps : les emplois respectifs des temps sont à travailler à l’occasion d’écritures

de textes divers (on explique, on raconte, on décrit, on guide, on argumente…).

Le temps exprime la perception subjective que le locuteur a de l’événement : si le locuteur

choisit d’utiliser le présent, il instaure un rapport précis à l’événement, événement qui a pu se

produire il y a fort longtemps, il y a peu de temps ou qui pourra aussi se produire dans

l’avenir, plus rarement au moment précis où l’on parle (c’est le cas du reportage radio ou

télévisuel, où le propos est parfois redondant par rapport à l’image).

Les temps des verbes ne situent pas le procès dans le temps de la même manière que les

groupes nominaux renvoient à leur référent. La localisation temporelle est effectuée par

tout l’énoncé, et non par le verbe seul ; le temps est aussi exprimé par des moyens lexicaux

(demain, hier, etc.) et grammaticaux (relation principale / subordonnée) dans la phrase ou le

texte. Ces moyens dépendent fortement de la situation d’énonciation. En effet, selon qu’on

utilise le passé composé ou le passé simple, le locuteur instaure une distance plus ou moins

grande avec le procès : Nous avons joué devant une salle enthousiaste. / Nous chantions

devant une salle enthousiaste.

Commentaires et démarche1

¬ J’observe

L’objectif du cycle 3 en conjugaison est centré sur l’usage des modes et des temps ainsi que

sur leur sens (valeurs modales et temporelles).

La recherche proposée a pour objectif d’aider à percevoir ce que signifie conjuguer un verbe

et à comprendre le rôle du choix des temps dans un texte. Il est toujours plus judicieux de

travailler la conjugaison à partir de textes, plutôt que de phrases isolées.

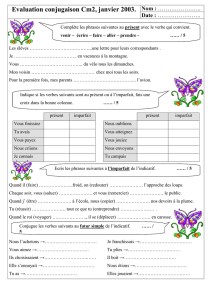

Déroulement de la séquence

La séquence permet d’opposer un récit au passé (passé simple et imparfait) et un récit au

présent qui actualise les événements et augmente la tension dramatique. Dans le texte 1, le

narrateur et le personnage sont distincts. Dans le texte 2, le narrateur et le personnage sont

1 Voir dans l’introduction, « Quelle démarche pédagogique adopter ? ».

© Nathan, Île aux mots, Guide pédagogique CM2,

« Etude de la langue », Conjugaison Unités 1 à 6.

confondus. Cette question étant clarifiée, l’analyse doit conduire collectivement au constat des

différences morphologiques (temps des verbes) entre les deux textes et aux incidences quant à

l’effet produit par le récit.

• Les exercices « Je m’exerce » 3 et 5 concernent la maîtrise des terminaisons (accord sujet-

verbe) mais aussi la cohérence du récit (choix des temps).

S REMARQUE : il est nécessaire de consacrer du temps à la lecture et à l’utilisation des

tableaux de conjugaison (aide-mémoire du livre de l’élève, p. 284-287 et 289 et/ou dans un

ouvrage de référence, par exemple Conjugaison Junior, Robert et Nathan).

¬ Je découvre

L’activité 1 concerne la cohérence du récit ; le choix des temps dépend du repérage d’indices

tels que « C’est pour ça qu’à cette époque-là ». Un travail à l’oral suffit, tout comme dans

l’activité 2, centrée sur le changement de la personne.

Pour aller plus loin

• En binôme : à partir du texte de la p. 6 dans le manuel, l.1 à 11. Le maître donne un

extrait de ce texte après avoir ôté les neuf premières formes verbales conjuguées (fais,

trouvez, plaisez, est, ai est, croirait, mangez, prie). La liste est fournie au binôme sur

un document à part. Les élèves doivent compléter ensemble le texte en s’appuyant sur

la liste.

• Variante : même activité, mais selon le niveau de compétences des élèves, le maître

peut diminuer le nombre de formes verbales à compléter pour faciliter la tâche, voire,

pour la complexifier, ajouter dans la liste des formes verbales des mêmes verbes, mais

à d’autres personnes, en plus de celles du texte.

Corrigés de tous les exercices : voir fichier « Corrigés ».

© Nathan, Île aux mots, Guide pédagogique CM2,

« Etude de la langue », Conjugaison Unités 1 à 6.

2 Distinguer les temps simples et les temps

composés (pp. 241-242)

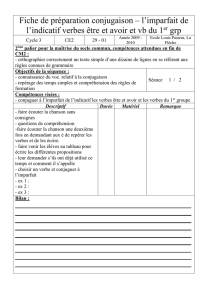

L’objectif

Savoir reconnaître un temps simple et un temps composé.

Repères théoriques

Temps simples et temps composés :

a) Le 10 août 1984, il épousait sa cousine.

b) Le 10 août 1984, il avait épousé sa cousine.

Les deux phrases renvoient à la même action. Dans l’exemple a), l’imparfait montre que l’on

se situe dans le passé, le 10 août 1984, et qu’à ce moment-là l’action est en train de

s’accomplir : elle est non accomplie (même si elle est perçue dans le passé !).

Dans l’exemple b), l’emploi du plus-que-parfait peut exprimer deux choses :

– soit que le 10 août 1984 il avait déjà épousé sa cousine ; l’action est accomplie au moment

dont on parle ;

– soit que le mariage a bien lieu au moment dont on parle, le 10 août 1984, mais c’est un

événement accompli par rapport à d’autres événements. Dans ce sens, la phrase ne semble pas

complète, on attend une suite : Il avait épousé sa cousine et il se préparait à partir.2

L’indicatif comporte des formes simples et des formes composées. Les formes composées

(ou temps composés) de l’indicatif s’opposent aux formes simples pour exprimer l’aspect

accompli du procès. Cela est aussi vrai pour tous les autres modes.

Le temps composé, au sein de la phrase, marque l’antériorité de l’action par rapport à la forme

simple.

Les temps composés sont : le passé composé, le plus-que-parfait, le passé antérieur3, le futur

antérieur, le conditionnel passé4, le subjonctif passé5, le subjonctif plus-que-parfait6,

l’impératif passé7, l’infinitif passé8 et le participe passé.

Commentaires et démarche9

¬ J’observe

La recherche proposée a pour objectif de faire identifier et utiliser les formes verbales simples

et composées. Les exercices 1 et 2 s’attachent à faire reconnaître l’infinitif du verbe conjugué

à un temps composé ou à un temps simple.

Dans un temps simple, la terminaison change et correspond à la personne ; dans un temps

composé, c’est l’auxiliaire qui varie en fonction de la personne.

La notion d’aspect accompli / non accompli est difficile à faire construire au niveau du

CM2 ; il n’est évidemment pas question de la structurer avec des élèves de ce niveau de

2 Roberte Tomassone, Pour enseigner la grammaire, Delagrave Pédagogie, 1996, pp. 291-9

3 Hors du programme de l’école primaire

4 Hors du programme de l’école primaire

5 Hors du programme de l’école primaire

6 Hors du programme de l’école primaire

7 Hors du programme de l’école primaire

8 Hors du programme de l’école primaire

9 Voir dans l’introduction, « Quelle démarche pédagogique adopter ? ».

© Nathan, Île aux mots, Guide pédagogique CM2,

« Etude de la langue », Conjugaison Unités 1 à 6.

classe. Cependant, à partir du texte proposé, on peut demander aux élèves de relever les

différences entre les formes verbales en jaune et les formes verbales en bleu.

– La morphologie : discutent, observe, entend, etc. (un mot) / a vécu, ai travaillé ; etc. (deux

mots).

– Le moment où se situe celui qui raconte : au présent, le narrateur se situe dans le passé

(octobre 1770) et évoque l’action dans son déroulement (elle est perçue comme non

accomplie). Avec le plus-que-parfait (non encore étudié au début du CM2, voir unités de

conjugaison 9 et 10) ou le passé composé, le locuteur établit une distance entre l’action

évoquée et le moment de l’énonciation ; l’action est perçue comme accomplie.

¬ Je découvre

Les activités 1 et 2 s’appuient sur les connaissances construites en principe entre le CE1 et le

CM1 : les temps simples, l’infinitif. La distinction entre les temps simples et les temps

composés peut être facilitée par la reprise du même verbe (dans l’activité 2) : venir, voir et

préparer.

Pour aller plus loin

• En binôme. Le texte du manuel, p. 8, l. 1-13, peut être un support de recherche tout à

fait pertinent ; à deux, les élèves relèvent les verbes conjugués en les classant entre les

temps simples et les temps composés.

• Variante : selon le niveau de compétences des élèves, il est possible de différencier en

demandant à certains élèves d’indiquer l’infinitif de chaque verbe et le temps utilisé.

Corrigés de tous les exercices : voir fichier « Corrigés ».

© Nathan, Île aux mots, Guide pédagogique CM2,

« Etude de la langue », Conjugaison Unités 1 à 6.

3 Comprendre la chaîne du temps (pp. 243-244)

L’objectif

Dans une phrase ou un texte, situer deux événements l’un par rapport à l’autre (valeur

temporelle d’antériorité).

Repères théoriques

Le terme « temps » est ambigu en français, car il peut désigner le concept de temps ou la

forme grammaticale qui l’exprime. Or le temps de l’événement et le temps grammatical ne

coïncident pas nécessairement. Un futur peut très bien désigner un fait passé (Je ne trouve pas

le chocolat ; ce sera Anne qui l’aura mangé). De même, un temps du passé peut très bien

désigner un fait futur (Il serait heureux s’il réussissait son examen).

La chronologie habituelle distingue trois époques : le passé, le présent et le futur. On

définit ces époques, d’un point de vue énonciatif10, à partir de l’acte de parole, en fonction de

deux repères :

– le moment où le locuteur parle (T0), c’est le point de l’énonciation ; il fonde la notion de

présent ;

– le moment de l’événement (T’).

Tout moment T’ sera situé en dernière analyse par rapport au repère T0 de l’énonciation.

• Si les deux repères coïncident (T0 = T’), on a un présent d’énonciation : En ce

moment, le gardien de but envoie le ballon.

• Si le moment de l’événement (T’) est situé avant le point de l’énonciation (T0), le

procès (l’action) est localisé dans le passé : Vous preniez ce chemin.

-----------------------T’-------------------------------------------T0 ------------------------------------

• Si le moment de l’événement est situé après le point de l’énonciation (T0), le procès

(l’action) est localisé dans l’avenir : Tu viendras demain.

---------------------------T0----------------------------------------T’-----------------------------------

Le cas des temps composés

Dans un énoncé où un temps simple est utilisé en relation avec un temps composé, le temps

composé peut exprimer l’antériorité : Quand il avait déjeuné, il sortait promener son chien.11

Commentaires et démarche12

¬ J’observe

La séquence a un objectif essentiel : situer l’action évoquée à un temps composé par rapport à

l’action évoquée à un temps simple, dans une même phrase ou un même texte.

La lecture silencieuse du texte doit permettre de dégager dans un second temps,

collectivement, les éléments essentiels de ce récit. Il est possible de retenir comme moment de

l’énonciation (T0) le verbe de la première phrase.

L’heure de l’arrivée de Raoul (21 h 30) et l’heure du rendez-vous (21 h) vont servir de repères

pour situer les différentes actions (T’) sur un axe que l’on peut matérialiser au tableau.

10 Voir fiche À quoi sert la grammaire ?, de ce guide pédagogique.

11 Riegel, Pellat, Rioul, Grammaire méthodique du français, PUF, 1994, p. 293.

12 Voir dans l’introduction, « Quelle démarche pédagogique adopter ? ».

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

1

/

12

100%