C`est vous le transfuge?

Géographie et cultures

89-90 | 2014

J'égo-géographie...

« C’est vous le transfuge ? »

Réflexions sur la phase géomorphologique d’un itinéraire de géographe

« Are you a renegade? »: Remarks on the geomorphological stage of a

geographer’s career

Emmanuel Jaurand

Édition électronique

URL : http://gc.revues.org/3223

DOI : 10.4000/gc.3223

ISSN : 2267-6759

Éditeur

L’Harmattan

Édition imprimée

Date de publication : 1 mars 2014

Pagination : 59-75

ISBN : 978-2-343-06346-1

ISSN : 1165-0354

Référence électronique

Emmanuel Jaurand, « « C’est vous le transfuge ? » », Géographie et cultures [En ligne], 89-90 | 2014, mis

en ligne le 09 octobre 2015, consulté le 01 octobre 2016. URL : http://gc.revues.org/3223 ; DOI :

10.4000/gc.3223

Ce document a été généré automatiquement le 1 octobre 2016.

« C’est vous le transfuge ? »

Réflexions sur la phase géomorphologique d’un itinéraire de géographe

« Are you a renegade? »: Remarks on the geomorphological stage of a

geographer’s career

Emmanuel Jaurand

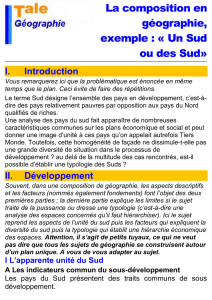

1 « C’est vous le transfuge ? ». C’est par cette interrogation qu’une collègue m’aborda à

l’occasion d’une journée d’études de l’Association de Géographes Français (AGF), le 15

octobre 2005, au cours de laquelle j’intervenais à propos du tourisme naturiste en

Méditerranée. L’appellation de transfuge m’a informé sur la perception que d’aucuns

avaient d’un itinéraire et d’une identité professionnelles atypiques. Je suis conscient du

fait que ma bifurcation scientifique peut avoir quelque chose de surprenant pour la

communauté géographique à laquelle j’appartiens, peut-être moins par l’abandon de la

géomorphologie lui-même que par le contraste brutal avec le contenu des recherches

postérieures : celles-ci portent sur des territorialités liées à la nudité et à l’identité gay et

s’inscrivent dans le champ de la géographie sociale et culturelle.

2De la licence de géographie (1985-86) jusqu’à mes débuts comme maître de conférences

(1995), je me suis en effet engagé dans des travaux géomorphologiques. Puis des écrits à

caractère historique et épistémologique sur la géographie ont marqué une phase de

transition et de remise en cause personnelle (1999-2003), à la suite de laquelle j’ai été

amené à changer radicalement d’orientation. C’est ce délaissement de la géomorphologie,

qui m’avait passionné à mes débuts, que je souhaite expliquer dans le présent article, sans

artifice ni fioriture, mais avec le recul et l’inévitable dimension de reconstruction a

posteriori liée aux années écoulées. Mon objectif n’est pas d’expliquer l’évolution de mes

positions scientifiques jusqu’à mes recherches contemporaines incluses, ou de comparer

le cadre épistémo logique et théorique de mes recherches en cours par rapport à celles de

mes débuts, ce qui dépasserait les limites de cet article. Il s’agit ici de faire part d’une

expérience personnelle de crise dans un itinéraire de géographe, crise au terme de

laquelle j’ai été amené à changer d’orientation, ce qui en a du même coup marqué la

résolution. Conformément à l’analyse de l’expérience de la crise proposée par René Kaës

« C’est vous le transfuge ? »

Géographie et cultures, 89-90 | 2015

1

(2004), j’effectuerai donc ici un travail de remémoration et proposerai une reconstruction

a posteriori du sens que j’attribue aujourd’hui à cette crise. Il s’agira ainsi de l’inscrire dans

la chaîne d’une histoire personnelle et collective, ma trajectoire pouvant apparaître

comme une réponse possible (la mienne propre) à des tensions disciplinaires.

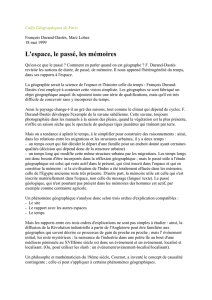

3 Ce travail égogéographique, légitimé par la publication pionnière dans la géographie

française de Jacques Lévy (1995), la parution d’ouvrages consacrés aux parcours de

géographes français contemporains (Allemand, 2007) et l’intérêt croissant la réflexivité

(le « sujet cherchant » d’A. Volvey, Y. Calbérac et M. Houssay-Holzschuch, 2012), n’est pas

dépourvu de risques : une forme d’auto-complaisance, la dissimulation ou l’oubli de

certains faits, voire le désintérêt du lecteur. J’ai tenté d’éviter ou d’antici per ces écueils

en ayant le souci d’articuler une dynamique collective et une trajectoire personnelle, la

seconde acquérant toute sa pertinence à travers la première. Le « tournant

géographique » (Lévy, 1999) est de façon indissociable une révolution scientifique (Kuhn,

1962 ; Orain, 2009) et une aventure inscrite dans des biographies. Le fait de savoir si

l’impulsion décisive relève de l’effet de contexte disciplinaire ou de l’équation

personnelle est somme toute formel voire impossible à trancher. La crise de la géographie

a été vécue par l’ensemble d’une communauté ; mais chaque géographe l’a ressentie

différemment et y a répondu en fonction de ses positions scientifiques propres,

recomposant le cas échéant son identité scientifique (et donc sociale) à partir de

nouveaux éléments et dans le cadre de relations renouvelées aux autres géographes.

Géographe(s) au pied du « mur de Berlin » disciplinaire

Deux géographies en une ?

4 Cette reconversion thématique, bien qu’opérée au sein du microcosme géographique, a

pu être mal perçue car pendant longtemps la géographie française s’est assimilée à une

« géographie-demi-physique-demi-humaine-à-trois-quarts-de-géomorphologie »

(Brunet, 1997, p. 36). La coexistence, tacite mais pas toujours pacifique, de deux sous-

disciplines ayant de plus en plus tendance à diverger à partir des années 1950 avec

l’accentuation des spécialisations des chercheurs, explique que j’aie pu être considéré

comme étant passé d’un camp à un autre. Il existe des exemples de passages initiaux

(initiatiques ?) par la géomorphologie dans les décennies d’après-guerre parmi des

géographes connus depuis pour bien d’autres travaux (Philippe Pinchemel, Jacqueline

Beaujeu-Garnier, Roger Brunet, Pierre-Yves Péchoux, etc.). Plus récemment, des

géographes de ma génération ont également débuté en géographie physique avant de

s’intéresser au développement rural (Évelyne Gauché), à la géographie minière et

industrielle (Michel Deshaies), à la géographie de l’alimentation (Vincent Moriniaux),

tandis que beaucoup d’autres ont valorisé leurs compétences naturalistes en investissant

les questions environnementales1. Il a ainsi existé dans l’histoire de la géographie

française des périodes propices à ces réorientations, dans des contextes différents de

tension croissante (les années 1960), puis de relâchement du clivage interne à la

géographie (les années 1990), que j’assimile à un « mur de Berlin disciplinaire ». Une telle

expres sion renvoie à la forte coupure scientifique qui s’est accentuée entre géographie

humaine et géographie physique dans les décennies 1960 à 1980, ainsi qu’aux critiques

contre le poids institutionnel et l’orientation purement naturaliste de la géographie

physique d’alors.

« C’est vous le transfuge ? »

Géographie et cultures, 89-90 | 2015

2

Vivre un changement de paradigme

5 Je ne prétends pas retracer une histoire personnelle tendue vers une fin ultime qui serait

l’aujourd’hui, ce qui relèverait d’une vision téléologique de mon parcours. De façon moins

illusoire, ce qui sera exposé ici est le regard que je porte aujourd’hui sur un passé

professionnel qui constitue aussi un itinéraire en géographie. Celui-ci ne prend tout son

sens que resitué par rapport à une génération scientifique (celle formée à la géographie

universitaire française dans les années 1980) et une discipline qui constitue un trait

d’union et un champ de tensions entre des générations successives de géographes. Mon

parcours scientifique, moins que d’autres, ne me semble pouvoir être réduit au

déploiement de questionnements scientifiques à la logique successive impeccable. Il est

plutôt le résultat d’interactions entre ces questionnements et un contexte double :

•Le contexte scientifique, celui du champ géographique, a beaucoup évolué depuis mon

cursus universitaire dans les années 1980, avec un changement de paradigme qui n’est pas

une substitution rapide et complète mais un processus progressif marqué par des tensions.

Se souvient-on que l’année de la chute des murs (1989) a aussi été celle où un vent de

panique a soufflé sur la communauté des géographes français, craignant l’éclatement,

l’affaiblissement voire la disparition de sa discipline, ce qui a suscité le mouvement de la

Coordination nationale des géographes ? Depuis, la coupure entre géographie humaine et

géographie physique s’est atténuée, les tenants de la « nouvelle géographie » ont consolidé

leurs positions, tandis que le tournant culturel sensible dans toutes les sciences sociales s’est

traduit chez les géographes français par l’intérêt croissant pour les perceptions du monde

par les individus, à travers leurs discours et les représentations. Entre le début et la fin du

XXe siècle, la géographie offre ainsi un cas singulier de migration du champ des sciences

naturelles à celui des sciences sociales (Sanguin, 1993), encore qu’il faille nuancer tant au

début qu’à la fin la pertinence de cette classification eu égard à la variété des recherches qui

reçoivent le qualificatif de géographiques. Il est peut-être illusoire désormais de croire en

une communauté de géographes, celle-ci ayant laissé place à des « collectifs labiles

constamment renégociés » (Calbérac, 2010) ;

•Le contexte personnel de la recherche est généralement escamoté par les scientifiques.

Pourtant, à l’instar d’Armand Frémont (Allemand, 2007), on soulignera que la part

personnelle dans le choix d’une orientation de recherche est parfois « déterminante ». Des

rencontres avec d’autres géographes ont été décisives dans mon parcours, tant dans les

années d’apprentissage de la recherche que par la suite, et dans des cadres différents

(équipes pédagogiques, jurys de concours). Et il est évident qu’à la différence de mes

premières études géomorphologiques, mes travaux sur les territorialités nues et gays sont

marqués par un décloisonnement entre la recherche scientifique et la vie personnelle, avec

l’utilisation d’expériences de la vie quotidienne dans l’activité de recherche, dont

l’importance a été soulignée en ethnométhodologie (Luze, 1997) comme en géographie (Gay,

1999). Dans la lignée de l’épistémologie féministe, on pourrait souligner le contraste entre

des recherches géomorphologiques qui relèvent clairement d’une science masculiniste,

positiviste et à prétention objectivante, et des recherches de géographie sociale soucieuses

des perceptions et représentations des sujets acteurs de l’espace et qui à travers la pratique

des entretiens réclament une empathie voire une identi fication du chercheur avec les

intéressés (Duncan, 1996).

6 Dans cette entreprise de reconstitution d’un parcours, qui revient à élaborer une sorte de

récit intérieur du chercheur, l’honnêteté me semble devoir l’emporter sur le souci de

« C’est vous le transfuge ? »

Géographie et cultures, 89-90 | 2015

3

tenir des propos « professionnellement corrects » en adéquation avec un modèle de

carrière idéal, variante du cursus honorum. Les doutes, les impasses ou les ruptures font

aussi partie du cheminement scientifique et professionnel. Ni voie royale, ni long fleuve

tranquille, la recherche me semble s’accompagner de prises de risques, assez inévitables

quand il s’agit d’explorer des voies nouvelles et de dépasser des clivages anciens ou

devenus obsolètes.

Le cycle géomorphologique

Un cursus classique et le choix d’une spécialisation

7 N’ayant pas de prévention envers telle géographie particulière, j’ai assez mal vécu

l’épreuve inattendue du choix d’une spécialisation. À mon entrée à l’École normale

supérieure de Fontenay-Saint-Cloud en 1985, les élèves géographes devaient s’inscrire

dans deux options d’initiation à la recherche de la licence de géographie de l’université

Paris 1. J’ignorais que cela pût engager des années voire une vie entière (ou presque) et

j’ai hésité pendant plusieurs jours. D’un côté j’avais envie de travailler sur les grands

ensembles du fait de ma bonne connaissance de la banlieue parisienne et d’un autre,

j’étais curieux de savoir ce que pouvait apporter le travail de terrain en géomorphologie

en plus de l’étude des cartes. Peut-être le fait qu’aucun de mes camarades de promotion

ne choisisse la géographie physique m’a-t-il conduit à cultiver une singularité. J’ai ainsi

embrassé les options géomorphologie et biogéographie de la licence.

8 Désireux de travailler dans un domaine méditerranéen et montagnard, j’ai choisi mon

terrain de maîtrise à partir des cartes. Dans les Préalpes drômoises, situées au contact

avec le sillon rhodanien, à la limite du domaine climatique méditerranéen, je me suis

particulièrement intéressé à des phénomènes de transition ou de marge : le passage de

formes structurales plissées à des formes structurales tabulaires à l’approche du Rhône

ou la substitution des glacis d’accumulation aux glacis d’érosion. Il me semblait que la

finalité géographique ultime d’une étude géomorphologique était de mettre à jour des

gradients spatiaux. Pour cela, la veille de la soutenance, j’avais préparé une esquisse de

carte-modèle que je n’ai finalement pas montrée à ma directrice de maîtrise, Jeannine

Raffy, pensant au dernier moment que c’était sans doute hors de ses attentes.

À la découverte des sommets de la péninsule italienne

9 Lorsqu’après les oraux d’agrégation en 1988 je suis allé m’enquérir d’un sujet de

recherche auprès de Jeannine Raffy, elle m’a proposé une recherche sur les formes

glaciaires de l’Apennin. Connaissant déjà Rome et préférant des terrains vastes autorisant

des comparaisons et le dégagement de gradients spatiaux, j’ai tout de suite été

enthousiasmé. Avec une recherche sur les formes glaciaires d’une chaîne

méditerranéenne, j’abordais un thème à la fois classique, âprement discuté et marginal.

J’engageais un véritable travail de détective, examinant les marques possibles de

morphogénèse glaciaire sur des centaines de cartes et de photographies aériennes, puis

testant les hypothèses au cours de campagnes de terrain.

10 Mais il m’importait de travailler dans une perspective géographique et de différencier

mes travaux des précédents, pour la plupart inscrits dans le champ des sciences de la

terre. Pour cela, j’approchais les glaciers comme des éléments du milieu naturel, soumis à

« C’est vous le transfuge ? »

Géographie et cultures, 89-90 | 2015

4

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

1

/

15

100%