À quels saints se vouer

ISBN : 2-84597-138-9

ISSN : 1633-597X

Numéro douze

février 2005

19 €

CONTReTeMPS

Gilbert Achcar

Daniel Bensaïd

Jean-Pierre Debourdeau

Nicolas Dot-Pouillard-Qualander

Mohamed-Cherif Ferzani

Chris Harman

François Houtart

Fouad Imarraine

Samy Johsua

Vasant Kaiwar

Sadri Khiari

Thierry M. Labica

Stéphane Lavignotte

Michaël Löwy

Elias Sanbar

Patrick Simon

Josette Trat

Marie-Hélène Zylberberg-Hocquard

À quels saints se vouer ?

Espaces publics et religions

T

T

CONTReTeMPS

7Présentation : À QUELS SAINTS SE VOUER ?

9 ESPACE PUBLIC, LAÏCITÉS ET DIFFÉRENCES

11 Jean-Pierre Debourdeau et Samy Johsua: Athéisme,

anticléricalisme, laïcité

20 Marie-Hélène Zylberberg-Hocquard: La laïcité en marche

jusqu’à la Séparation des Églises et de l’État

31 Patrick Simon: Les apories

de l’universalisme à la française

41 CRITIQUE DE LA RELIGION ET THÉOLOGIES CRITIQUES

43 Josette Trat : Ordre moral et différentialisme

au centre des modèles religieux catholiques et musulmans

52 Stéphane Lavignotte: Dieu est une lesbienne noire

64 François Houtart: La théologie de la libération

en Amérique latine

73 Michaël Löwy: L’opium du peuple ?

79 Michaël Löwy : Marxisme et religion chez Antonio Gramsci

93 ISLAM/ISLAMS

95 Mohamed-Cherif Ferzani et Sadri Khiari : Trajectoires

et paradoxes de l'islam politique contemporain

106 Fouad Imarraine : Le « paysage islamique français »

et la citoyenneté

115 Nicolas Dot-Pouillard-Qualander : Résistances

et conscience de culture dans les espaces musulmans

127 LU D'AILLEURS

129 Elias Sanbar : Figures du Palestinien

136 Vasant Kaiwar : Des

Subaltern Studies

comme nouvel orientalisme

151 Thierry M. Labica : Ernst Bloch : un athéisme mystique

163 CONTROVERSES

165 Chris Harman : le Prophète et le prolétariat

176 Gilbert Achcar : Marxismes et religions,

hier et aujourd'hui ™xHSMIOFy971387z

CONTReTeMPS

numéro douze, janvier 2005

À quels saints se vouer ?

Espaces publics et religions

T

CONTReTeMPS

numéro douze, février 2005

À quels saints se vouer ?

Espaces publics et religions

CONTRETEMPS

nnuumméérroo uunn,,mmaaii22000011

Le retour de la critique sociale Marx et les nouvelles sociologies

nnuumméérroo ddeeuuxx,,sseepptteemmbbrree22000011

Seattle, Porto Alegre, Gênes Mondialisation capitaliste et dominations impériales

nnuumméérroo ttrrooiiss,,fféévvrriieerr22000022

Logiques de guerre Dossier: Émancipation sociale et démocratie

nnuumméérroo qquuaattrree,,mmaaii22000022

Critique de l’écologie politique Dossier: Pierre Bourdieu, le sociologue et l’engagement

nnuumméérroo cciinnqq,,sseepptteemmbbrree22000022

Propriétés et pouvoirs Dossier: Le 11 septembre, un an après

nnuumméérroo ssiixx,,fféévvrriieerr22000033

Changer le monde sans prendre le pouvoir? Nouveaux libertaires, nouveaux communistes

nnuumméérroo sseepptt,,mmaaii22000033

Genre, classes, ethnies: identités, différences, égalités

nnuumméérroo hhuuiitt,,sseepptteemmbbrree22000033

Nouveaux monstres et vieux démons: Déconstruire l’extrême droite

nnuumméérroo nneeuuff,,fféévvrriieerr22000044

L’autre Europe: pour une refondation sociale et démocratique

nnuumméérroo ddiixx,,mmaaii22000044

L’Amérique latine rebelle. Contre l’ordre impérial

nnuumméérroo oonnzzee,,sseepptteemmbbrree22000044

Penser radicalement à gauche

nnuumméérroo ddoouuzzee,,fféévvrriieerr22000055

À quels saints se vouer? Espaces publics et religions

© Les éditions Textuel, 2005

48, rue Vivienne

75002 Paris

ISBN: 2-84597-138-9

ISSN: 1633-597X

Dépôt légal: février 2005

T

Ouvrage publié avec le concours

du Centre national du livre.

CONTReTeMPS numéro douze 5

T

CONTRETEMPS

DDiirreecctteeuurr ddee ppuubblliiccaattiioonn::

Daniel Bensaïd

CCoommiittéé ddee rrééddaaccttiioonn::

Gilbert Achcar; Hélène Adam; Christophe Aguiton; Antoine Artous; Daniel Bensaïd ;

Sophie Béroud; Sebastian Budgen ; Véronique Champeil-Desplat; Sébastien Chauvin;

Karine Clément; Philippe Corcuff ; Léon Crémieux ; Jacques Fortin; Renée-Claire Glichtzman;

Janette Habel; Michel Husson ; Bruno Jetin ; Samuel Johsua; Razmig Keucheyan; Sadri Khiari;

Eustache Kouvélakis; Thierry Labica; Sandra Laugier; Stéphane Lavignotte; Ivan Lemaître;

Claire Le Strat; Michaël Löwy; Alain Maillard; Lilian Mathieu ; Philippe Mesnard; Braulio Moro;

Sylvain Pattieu; Willy Pelletier; Philippe Pignarre; Nicolas Dot-Pouillard-Qualander; Isabelle Richet;

Violaine Roussel; Michel Rovère ; Sabine Rozier ; Ivan Sainsaulieu; Catherine Samary;

Patrick Simon; Francis Sitel; Josette Trat ; Enzo Traverso; Emmanuel Valat; Sophie Wahnich.

TThhiieerrrryy JJoouuvveett,,ddiitt MMiicchheell RRoovvèèrree ((11995522-- 22000033))

Membre du comité de rédaction de

ContreTemps

, notre ami et camarade Michel Rovère est décédé

en septembre 2004. Étudiant au Centre de Formation des Journalistes au début des années soixante-dix,

il s’est orienté principalement vers la presse militante, s’intégrant notamment à l’équipe de

Rouge Quotidien

de 1975 à 1979, avant d’animer le magazine Inprecor (correspondance de presse internationale).

Dans le cadre de ces activités, il a acquis une riche expérience internationale, suivant la chute des dictatures

en Espagne et au Portugal, la situation en Amérique latine, et plus particulièrement la révolution iranienne

de 1979 qu’il a couverte sur place au prix de risques personnels. En 1981, il s’est établi ouvrier chez Rhône

Poulenc, où il a travaillé jusqu’à la fin des années quatre-vingt. Il est alors entré dans un cabinet

de consultants travaillant principalement pour les comités d’entreprise. Ce travail, nourri de son expérience

syndicale, lui a permis d’acquérir une compétence particulière sur les questions concernant le mouvement

syndical européen, les restructurations industrielles, les comités de groupe. À ce titre, il a participé

au groupe de travail de la Fondation Copernic sur les services publics et les privatisations, ainsi qu’au groupe

de recherche économique de la LCR. Malade d’un cancer depuis plusieurs années, il a été jusqu’à sa mort

un membre actif et assidu du comité de rédaction de Contretemps, coordonnant notamment le dossier

du numéro 9 sur la construction européenne.

Colosse timide et pudique, Thierry était aussi un mélomane, un gastronome, un intellectuel cosmopolite

animé d’une insatiable curiosité envers le monde. Sa disparition est une perte douloureuse pour ses amis

et tous ceux qui ont partagé à ses côtés bien des épreuves, des peines, et des joies.

CONTReTeMPS

numéro douze, février 2005

7Présentation : À QUELS SAINTS SE VOUER ?

9 ESPACE PUBLIC, LAÏCITÉS ET DIFFÉRENCES

11 Jean-Pierre Debourdeau et Samy Johsua: Athéisme,

anticléricalisme, laïcité

20 Marie-Hélène Zylberberg-Hocquard: La laïcité en marche

jusqu’à la Séparation des Églises et de l’État

31 Patrick Simon: Les apories

de l’universalisme à la française

41 CRITIQUE DE LA RELIGION ET THÉOLOGIES CRITIQUES

43 Josette Trat : Ordre moral et différentialisme au centre

des modèles religieux catholiques et musulmans

52 Stéphane Lavignotte: Dieu est une lesbienne noire

64 François Houtart: La théologie de la libération en

Amérique latine

73 Michaël Löwy: L’opium du peuple ?

79 Michaël Löwy : Marxisme et religion chez Antonio Gramsci

93 ISLAM/ISLAMS

95 Mohamed-Cherif Ferzani et Sadri Khiari : Trajectoires

et paradoxes de l'islam politique contemporain

106 Fouad Imarraine : Le « paysage islamique français »

et la citoyenneté

115 Nicolas Dot-Pouillard-Qualander : Résistances

et conscience de culture dans les espaces musulmans

127 LU D'AILLEURS

129 Elias Sanbar : Figures du Palestinien

136 Vasant Kaiwar : Des

Subaltern Studies

comme nouvel orientalisme

151 Thierry M. Labica : Ernst Bloch : un athéisme mystique

163 CONTROVERSES

165 Chris Harman : le Prophète et le prolétariat

176 Gilbert Achcar : Marxismes et religions, hier et aujourd'hui

présentation

À quels saints se vouer?

Dossier coordonné

par Josette Trat et Daniel Bensaïd

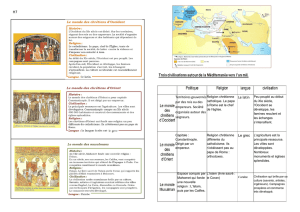

Les polémiques passionnelles sur la question du voile islamique sont révélatrices d’un

trouble plus profond. Les catégories dans lesquelles se pense la politique

depuis les grandes révolutions modernes – celles d’espace public, de souve-

raineté, de représentation, de laïcité – sont malmenées par la brutalité de la

mondialisation libérale. Il en résulte une redéfinition des rapports entre

sphère publique et sphère privée, entre espaces profanes et espaces religieux.

Ces bouleversements du champ politique se traduisent, entre autres, par une

remise en cause de la notion même de laïcité et du consensus (relatif) quant à

son interprétation. Ainsi, l’opposition d’une « laïcité ouverte » à la laïcité sup-

posée fermée et à un intégrisme républicain (parfois bien réel), chevauche la

vague de la contre-réforme libérale et nourrit les tentations de fragmentation

communautaire de l’espace public: la laïcité se réduirait ainsi à une cohabita-

tion plus ou moins pacifique des croyances religieuses sur le terrain scolaire.

La révision (ou « l’adaptation ») invoquée par Nicolas Sarkozy de la loi de 1905

sur la séparation de l’Église et de l’État est à cet égard symptomatique.

Ces tentations font écho à la mise en valeur par l’idéologie libérale du motif

et du mot de tolérance, dont le regretté Jacques Derrida soulignait contre

Habermas « qu’il accompagne ce qu’on appelle facilement et confusément le

retour du religieux1». Pour lui, cette tolérance est originairement une vertu chré-

tienne et plus précisément, dans l’histoire culturelle française, une vertu catho-

lique: « C’est un discours aux racines religieuses, le plus souvent tenu du côté

du pouvoir, avec quelque concession condescendante », une sorte « d’hospita-

lité conditionnelle, circonspecte et prudente, sous surveillance ». Derrida lui

opposait l’hospitalité inconditionnelle, qui n’a pas de statut politique ou juri-

dique formalisable, mais constitue la condition du politique et du juridique.

Face aux dérives d’une laïcité ouverte, tolérante et communautariste, la

défense d’une laïcité originelle, idéologiquement neutre, relève d’une illusion.

Pas plus que l’État, la laïcité ne saurait être un espace neutre. Son principe

s’est imposé au prix de luttes acharnées, notamment sur le terrain scolaire. Il a

été porté, contre l’emprise de l’Église sur l’éducation par une coalition de

CONTReTeMPS numéro douze 7

T

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

65

65

66

66

67

67

68

68

69

69

70

70

71

71

72

72

73

73

74

74

75

75

76

76

77

77

78

78

79

79

80

80

81

81

82

82

83

83

84

84

85

85

86

86

87

87

88

88

89

89

90

90

91

91

92

92

93

93

94

94

95

95

96

96

1

/

96

100%