Intérêt d`une démarche de formation des infirmier(e)

1

MEMOIRE POUR L'OBTENTION

DU DIPLOME INTER-UNIVERSITAIRE

DE PEDAGOGIE MEDICALE

PARIS V – VI – XI – XII

Intérêts d’une démarche de formation des infirmier(e)s de réanimation

pour la réalisation de l’hémodialyse intermittente

Par Frédérique Schortgen

Soutenu le 13-14 Octobre 2011

2

RESUME

L’hémodialyse intermittente (HDI) est une procédure de haute technicité qui est fréquemment

nécessaire chez les patients de réanimation les plus graves. Gérer une séance d’hémodialyse fait

partie des compétences qu’une IDE de réanimation doit acquérir. Contrairement à d’autre pays, en

France, aucune formation complémentaire n’est requise pour exercer le métier d’IDE en réanimation

et les personnels des services de néphrologie n’interviennent pas dans les unités de réanimation.

L’élaboration de procédures de soins est un moyen reconnu pour améliorer les pratiques et la

sécurisation dans les services de réanimation. Dans ce travail nous voulu évaluer l’impact à long

terme d’une démarche de formation et d’organisation incluant une procédure de soin standardisée

pour la réalisation des séances d’HDI dans notre service de réanimation.

En 2005 nous avons développé un programme de formation basé sur la constitution d’un groupe de

travail médico-paramédical sur l’hémodialyse. Les objectifs de ce groupe étaient la réalisation d’une

feuille de prescription-surveillance ciblée pour les séances d’HDI et d’un guide illustré pour chaque

étape du déroulement d’une séance, la formation théorique et pratique des IDE du service grâce à un

tutorat par les IDE « experts » du groupe et l’évaluation de l’impact de ce programme de formation.

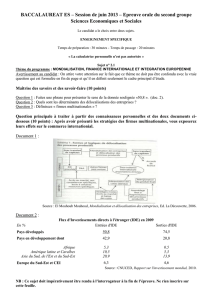

Des paramètres préalablement déterminés ont été prospectivement recueillis avant, à 1an, 2 ans et 4

ans de la mise en place du programme incluant la traçabilité des séances, les réglages, la surveillance

et la gestion des cathéters. L’évolution de la mortalité hospitalière des patients traités par

hémodialyse a été prospectivement évaluée et comparée à la mortalité prédite par le score SAPS II.

Nous avons observé une amélioration significative de la traçabilité est des modalités de surveillance

des séances d’HDI après mise en place du programme de formation. Cette amélioration persiste dans

le temps. En revanche, la gestion des cathéters de dialyse n’a pas été significativement améliorée ce

qui a nécessité la mise en place de mesures correctrices. Nous avons observé une baisse progressive

du ratio mortalité prédite/observée au cours du temps.

Dans notre expérience, la mise en place d’un programme de formation multi-facettes des IDE

comportant principalement une procédure standardisée illustrée, un système de tutorat par des IDE

« experts » et une évaluation prospective continue permet une amélioration de la gestion des

séances d’hémodialyse intermittente qui persiste plusieurs années après sa mise en place.

Mots clés : Hémodialyse, réanimation, infirmier, formation, procédure standardisée, compétence,

tutorat

3

REMERCIEMENTS

A tous les membres du groupe dialyse pour leur investissement dans la réalisation de ce programme

de formation, et plus particulièrement à Irma Bourgeon pour son rôle prépondérant dans le succès

de cette entreprise multi facette et à Adrien Constan pour son aide précieuse à son évaluation.

4

INTRODUCTION

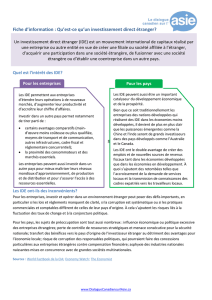

L’épuration extrarénale (EER) est une procédure de haute technicité qui repose sur du matériel

complexe et qui nécessite des réglages précis. Elle est sans doute la technique de réanimation dans

laquelle les infirmier(e)s (IDE) sont les plus impliqué(e)s [1-3]. Cette procédure met en première ligne

l’IDE car il est responsable de l’application de la prescription médicale, du montage du circuit

extracorporel, de la bonne programmation des paramètres, de la surveillance de la séance et de la

gestion des principaux incidents techniques. En réanimation, l’EER s’adresse aux patients les plus

graves, avec de multiples défaillances d’organe. L’instabilité hémodynamique est le premier risque

du processus de dialyse, mais de nombreuses complications peuvent survenir. Gérer une séance

d’EER fait partie des compétences qu’une IDE de réanimation doit acquérir [4]. Contrairement à

d’autre pays, en France, aucune formation complémentaire n’est requise pour exercer le métier

d’IDE en réanimation [5]. Seule une période d’adaptation à l’emploie est éventuellement respectée

au sein de chaque établissement de santé. De plus, le fonctionnement « fermé » des services de

réanimation français fait que les techniques d’EER sont réalisées par les IDE de réanimation sans

intervention des personnels des services de néphrologie comme cela est le cas dans la majorité des

pays.

La formation des équipes paramédicales de réanimation est rendue complexe par plusieurs obstacles

spécifiques à cette discipline : une prédominance de jeunes diplômés, un turnover très rapide avec

une moyenne nationale aux alentours de 2 ans, une formation sur le terrain réalisée dans l’urgence

et en condition de stress, des équipes soignantes nombreuses et de multiples compétences à

acquérir [4, 5]. L’entrée de la formation des IDE dans le système universitaire LMD renforcera

significativement l’acquisition de savoirs scientifiques avec un risque que cela soit aux dépends de la

formation pratique.

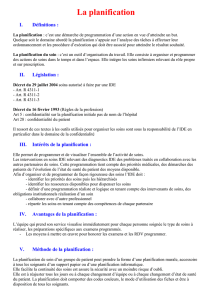

L’élaboration de procédures de soins est un moyen reconnu d’amélioration des pratiques et de la

sécurisation dans les services de réanimation [6, 7]. Celles appliquées par les IDE pour le sevrage de

la ventilation ou la gestion de la sédation ont montrés leur intérêt pour réduire la durée de la

ventilation artificielle [8]. En ce qui concerne la pratique de l’hémodialyse nous avons préalablement

montré que les réglages appliqués au cours des séances avaient un impact significatif sur leur

tolérance [9]. Ceci renforce l’intérêt d’une standardisation des pratiques pour la réalisation de cette

technique en réanimation. Cependant, l’évaluation de l’impact des procédures de soins dans le cadre

d’un travail de recherche clinique est parfois biaisée par une logistique matérielle et humaine mise

en place spécifiquement pour cette recherche et ne correspondant pas à la vie quotidienne d’un

service de réanimation [10]. L’impact à long terme de ces procédures n’est également pas connu et

5

pourrait être moindre du fait de la perte de l’effet « nouveauté » d’une nouvelle procédure et du

nombre croissant des procédures développées dans les services de réanimation. Enfin, l’élaboration

de ces procédures n’est pas systématiquement associée à un programme de formation théorique et

à une évaluation de leur impact facilitant leur application.

Dans ce travail nous voulu évaluer l’impact à long terme d’une démarche de formation et

d’organisation incluant une procédure de soin standardisée pour la réalisation des séances

d’hémodialyse dans notre service de réanimation.

METHODES

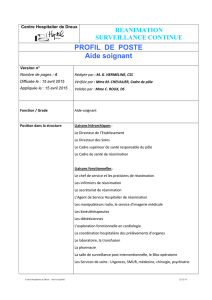

Le service de réanimation médicale du groupe hospitalier Henri Mondor comporte 13 lits de

réanimation déployés sur trois zones distinctes et une unité de surveillance continue de 11 lits. Notre

effectif est de 50 IDE. Uniquement 20% des IDE ont une expérience de l’hémodialyse avant d’arriver

dans notre service. Il existe un IDE référent en charge de l’encadrement des étudiants et des

nouveaux arrivants paramédicaux. Il participe aux processus d’élaboration et à la mise en application

des procédures de soins. En moyenne, 110 patients sont dialysés par an pour un nombre moyen de

séances d’hémodialyse intermittente (HDI) de 550. La réalisation de deux techniques d’EER,

hémodialyse intermittente et hémofiltration continue est apparue comme un handicap à

l’autonomisation des IDE. La présence de deux techniques diminue, en effet, la fréquence de leur

utilisation et nécessite une formation accrue. Les données actuelles de la littérature montrant une

équivalence des différentes techniques sur le pronostic des patients [11], le choix s’est porté sur une

seule technique, l’hémodialyse intermittente.

Constitution d’un groupe dialyse

Nous avons constitué en 2005 un groupe de travail sur la dialyse. Le groupe se compose de huit IDE

répartis sur chaque roulement d’équipe de jour et de nuit (soit 16% de notre effectif infirmier total),

de l’IDE référent, d’un cadre infirmier et d’un réanimateur. A terme, chaque membre du groupe

dialyse est considéré comme un « expert » et un tuteur. Ce choix nous permet d’assurer la présence

quasi quotidienne d’un « expert » dialyse dans le service. Les « experts », médecin et IDE, sont les

relais du groupe au sein du service. Ils diffusent les travaux du groupe, forment les nouveaux IDE,

contrôlent la bonne application des procédures de soins, apportent une assistance technique en cas

de problèmes lors des séances et participent à l’évaluation des procédures.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

1

/

18

100%