Mise en page 1

#4 • T R I M E S T R I E L - J A N V I E R 2 0 0 9

dossier

L'asthme

chez l'enfant

zoom service

Démarche Qualité

congrès

F.H.R.P.S.

dossier

Accidents

d'Exposition

au Sang

Se protéger,

se soigner,

partager son expérience

Se protéger,

se soigner,

partager son expérience

Accidents

d'Exposition

au Sang

ou

aux liquides biologiques

ou

aux liquides biologiques

#4

#4

03

# 3

eaMAG

Comité de rédaction :

AM. Jeannette, I. Haiti, M.Corbaz, A.Soulignac,

C. Bournaillie

Conception graphique : Wake Up !

Photos : CHPf, Wake Up !

Tirage : 1 000 exemplaires sur papier recyclé.

est le journal interne gratuit du CHPf.

04

16

18

21

22

08

14

07

10

23

06

eaMAG

sommaire

Hommage à

Pau HAAMA

Le service technique

souhaite rendre un

dernier hommage à leur

collègue et ami de travail

Pau HAAMA, décédé le 15 Février 2008, suite

à une longue maladie.

Ayant fait ces débuts au CHT, au sein du

service intérieur depuis le 7 juillet 1993 au

21 mars 1993, et par la suite , continué sa

carrière au service technique, dans le domaine

de la plomberie, du 22 mars 1993 au 31

janvier 2008.

Pau était quelqu’un de très motivé, sociable et

optimiste. Il était toujours présent et volontaire

pour aider ces camarades malgré tout.

Il nous a quitté en laissant derrière lui des

souvenirs gravés dans la mémoire de beaucoup

de personnes, famille, amis et collègues de

travail.

C’était une personne formidable.

Que Dieu te bénisse Pau, et te garde dans sa

grande miséricorde.

Adieu.

ILS NOUS ONT AUSSI QUITTÉ TROP TÔT…

Mme Gloria CRIDLAND épouse TIHONI,

infirmière décédée le 11/04/2008

M. Patrice MOU, pâtissier,

décédé le 04/08/2008

Mlle Maiana FAATIARAU,

assistante de la cellule achat,

décédée le 14/12/2008

LIHAULT Irène - URGENCES, EVASAN, URGENCES - 11/01/2008

LETANG Maryvonne, Bella - CARDIOLOGIE, CONSULT CARDIOLOGIE - 31/01/2008

ATENI Hélène

MEDECINE, MEDECINE A - 31/01/2008

RUAHE Solange

HEMODIALYSE, NEPHROL., HEMODIALYSE - 31/01/2008

GROS Jean-Claude

DIRECTION GENERALE, SERVICE BIOMEDICAL - 31/01/2008

PERO Myriam

OBSTETRIQUE, BLOC OBSTETRIQUE - 13/04/2008

TEUMERE Sonia

MEDECINE, ENDOSCOPIE - 31/05/2008

GUITTON Jacques

RADIOLOGIE, SCANNER, ADIOLOGIE/SCANNER - 30/07/2008

HOATAU Thaddée

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES, DROIT DES PATIENTS - 30/11/2008

RAOULX Claude

ANESTHESIE, REANIMATION, CONSULTATION ANESTHESIE - 31/12/2008

VIRIAMU Martha

URGENCES, SERVICE DES URGENCES - 31/12/2008

ROOPINIA André - PSYCHIATRIE, CUISINIER PSYCHIATRIE - 31/12/2008

ROHI Laurent

URGENCES, SERVICE DES URGENCES - 31/12/2008

BON VENT ET HEUREUSE RETRAITE A :

Ea MAG est votre journal. Si vous

désirez parler de votre métier, de

votre service, de ce que vous faites,

si vous voulez participer à l’écriture

du journal, vous êtes les bienvenus. Contactez-

nous au 46 61 63 ou par mail : [email protected]

métier

> Jack ERHEL

Directeur des Affaires Financières

et Gestion de la Clientèle

zoom service

> Le service achat

métier

> Fabien COURTAT

Chef du Service Technique

dossier

> AES

congrès

> FHRPS

zoom service

> Démarche Qualité

événement

> CUMP

dossier

> L'asthme de l'enfant

formation

> Aides soignants

espace expression

> Service pédiatrie

nouvel hôpital

>La nef

2008 laissera dans les esprits le souvenir d’une année noire sur le plan international,

en raison de la crise financière qui a touché tous les pays, sans épargner la Polynésie.

Dans ce contexte l’hôpital, même s’il est de plus en plus soumis aux contraintes économiques,

a assuré sa mission de service public dans les conditions optimales pour la population,

grâce à l’engagement quotidien de tous les personnels qui savent mobiliser leur énergie

pour offrir à chacun la meilleure qualité médicale et de soins.

2009 sera à marquer d’une pierre blanche dans l’histoire du CHPf, en raison de la mise

en adéquation des moyens matériels avec la qualité des ressources humaines dont nous

disposons.

L’hôpital neuf va enfin nous permettre de venir en aide à un nombre de patients bien plus

important, quelle que soit leur souffrance.

Le souhait de chaque malade est de bénéficier de la meilleure technologie médicale au

plus près de son entourage familial. Les nouveaux équipements à la pointe de la technicité

et le prochain hôtel des familles nous permettront de répondre à cette double attente.

Pour nous hospitaliers, ça sera également la satisfaction de voir tout polynésien bénéficier

de la même qualité de prise en charge que tout usager de service public où qu’il se trouve

sur le territoire national.

Louis ROLLAND, Directeur Général

édito

édito

Ua ‘ite tātou i te mau ‘ārepurepura’a i ‘atutu na te ao i te matahiti i ma’iri iho nei, ua ‘itehia

te faufa’a i te topatarira’a na te mau fenua ato’a, aita tō tātou iho fenua i ‘ere noa a’e.

Noa atu teie mau ‘ārepurepura’a, e te tū’atira’a e vai nei i roto i te fare ma’i e te parau no

te tapiho’ora’a aopapa, ua mau pāpū noa te ‘āvei’a tāvinira’a a te fare ma’i i te nūna’a o te

fenua nei, aita te reira i ha’amarirau i te itoito e te tūtavara’a a te feiā ūtutuūtu ma’i i te mau

mahana ato’a, ua pūpu mai te tā’ato’ara’a o te feiā rave ‘ohipa i te maita’i hope no te tāvini

i te feiā ma’i.

E riro te matahiti 2009 i te tāpa’ohia i te tahi piri ta’a’ē ia au i te papara’a ‘ā’ai o te fare ma’i

o te fenua nei, ‘inaha te tūera marū noa ra te mauiha’a e tu’uhia mai ra e te pu’e ta’ata

‘aravihi e vai nei i te fare ma’i nei.

Te piri mai nei te ‘āvarira’a o te fare ma’i ‘āpī o te Fenua, e riro teie fare ‘ei rāve’a no te

ūtuūtu-maita’i-ra’a i te tahi fāito ta’ata ma’i huru rahi e aha nao atu ā tō rātou mamae.

Te hina’aro nei te feiā ma’i i te rapa’aura’a ma’i hau i te maitata’i o teie tau, e i te fāna’ora’a

i te fa’aitoitora’a o tō rātou mau feti’i. E rave rahi mau mauiha’a ‘āpī mau e fa’a’ohipahia i

roto i teie fare ma’i, e ua feruri-ato’a-hia te tahi fa’anahora’a no te nohora’a o te mau feti’i,

‘inaha ua fa’ati’ahia te tahi hotēra fa’ari’ira’a no te mau ‘utuafare feti’i.

No mātou iho nei te feiā ūtuūtu ma’i no te fenua nei, ua riro

ia teie mau fa’anahora’a ‘āpī ‘ei tāpa’o fa’a’ite i te mea ē

te fāna’o nei tō te fenua nei i te hō’ē ā huru ūtuūtura’a ma’i

mai tei fa’anahohia ra i ni’a i te aupapa fenua tā’ato’a o te

hau farani.

Te ra’atira’a fa’atere rahi

Louis ROLLAND tāne

04

# 4

eaMAG

05

# 4

eaMAG

t i r e z l a l a n g u e …

e t f a i t e s a a a a h h h !

apprécier le monde de l'hôpital. C'est donc en 1990

que j'ai décidé de franchir le pas en prenant le poste

de secrétaire général aux Hospices Civils de Lyon, où

j'ai été étroitement associé à la préparation du plan

stratégique pour la réorganisation des hôpitaux lyonnais.

Puis j'ai ensuite poursuivi une carrière bretonne en

prenant la direction des centres hospitaliers de

Lannion et, plus tard, de Dinan dans les Côtes

d'Armor. J'ai également eu l'occasion de bien connaître

le monde hospitalo-universitaire en tant que directeur

général adjoint du CHU de Rennes.

Au cours de ma carrière hospitalière, comme beaucoup

de mes collègues, j'ai souvent été confronté à des

problèmes difficiles de restructuration d'établissement :

absorption d'une maternité privée à Lannion,

réorganisation complète du pôle urgences au CHU de

Rennes, création d'un pôle hospitalier public/privé à

Dinan, à la suite d'un rapprochement avec une clinique

chirurgicale. J'ai également pu faire le constat au cours

de ces dernières années, de l'extraordinaire dégradation

budgétaire et financière qui a touché au fil du temps

la quasi totalité des hôpitaux de la métropole et de la

tension difficilement supportable qui s'est abattue sur

les acteurs toutes catégories confondues, qu'ils soient

médecins, soignants ou directeurs.

Mon arrivée à la direction financière et de la clientèle

du CHPF à la mi septembre 2008 s'est faite sans

transition puisqu'il a fallu en quelques jours avec mon

équipe préparer et présenter les grandes orientations

budgétaires pour 2009 au conseil d'administration

d'octobre 2008.

Bien entendu j'aborde ces nouvelles responsabilités avec

le souci d'apporter ce que l'on est en droit d'attendre

d'un directeur financier : rigueur, souci de maîtrise

des dépenses, mise en place d'outils et d’indicateurs

de contrôle et d'alerte, etc. Mais ma conviction est

qu'on ne peut pas être directeur financier d'un hôpital

si l'on est pas avant tout hospitalier, au fait des réalités

et de la culture hospitalière. Mon premier souci en

arrivant dans cet établissement a été d’accompagner

le directeur général à la rencontre des acteurs dans

les services pour m'imprégner des difficultés sur le

terrain au plus près des malades. C’est de mon point de

vue la seule manière d’appréhender et de comprendre

les vrais enjeux. L’accueil remarquable qui nous a été

réservé à Louis Rolland et moi-même nous a confortés

dans cette conviction. Cette démarche a d’ailleurs été

essentielle dans la mission qui m’a été confiée de

reprendre le dossier des effectifs du nouvel hôpital,

étape indispensable dans la prévision des budgets

2009 et suivants.

Je terminerai cet article en évoquant en quelques

ligne la Direction financière, ses missions et ses projets.

La première des missions d’une direction financière

est d’assurer toute la chaînes des opérations relatives

au budget de l’hôpital, du stade de sa préparation au

suivi de son exécution : élaboration du budget primitif

et gestion de toutes les décisions modificatives qui

peuvent venir ajuster ce budget. Ce volet budgétaire

est le plus lourd et celui auquel il faut consacrer

beaucoup de temps.

Un autre aspect restera à développer : se doter d’un

véritable dispositif de pilotage et de contrôle de gestion

avec au préalable la mise en place d’une comptabilité

analytique qui doit nous permettre d’identifier le coût

des activités et des services dans l’établissement.

Faire que chaque service clinique ou administratif

puisse être doté d’un tableau de bord simple grâce

auquel il pourra suivre son activité et l’évolution de

ses dépenses directes.

Il est également indispensable de travailler en étroite

collaboration avec le service d’information médicale

qui par la valorisation sur la base de la tarification à

l’activité ( la T2A) pourra nous permettre, pour chaque

service ou département clinique ou médico-technique,

d’identifier des recettes (un chiffres d’affaires,

pardonnez ce vocabulaire peu courant dans nos hôpitaux

publics) en face des coûts et ainsi de calculer

la contribution de chacun à l’équilibre financier de

l’établissement.

Je ne voudrais pas terminer sans rendre hommage

au personnel du service clientèle des encaissements

et de facturations sans lesquels l’établissement ne

pourrait être économiquement viable.

Je souhaite profiter de cette occasion pour dire

combien j’ai apprécié la très grande sympathie avec

laquelle j’ai été accueilli.

Soyez en tous remerciés.

Je suis né en Bretagne voilà de nombreuses années

(il y prescription!), originaire de l'Ile de Batz, une

petite île très active de la côte nord du Finistère.

L'insularité est donc une chose familière que je

retrouve ici avec plaisir et que je partage avec les

habitants de ce pays.

L’hôpital est mon second métier. Après une thèse de

doctorat en économie, j’ai longtemps exercé comme

enseignant maître de conférences dans les universités

de Brest puis de Rennes où j'ai dû faire souffrir

quelques générations d'étudiants en sciences

économiques, plus particulièrement en économie

monétaire,analyse et gestion financière des entreprises.

C'est à l'occasion de mes participations nombreuses

au jury d'entrée à l'Ecole Nationale de la Santé

Publique (ENSP) que j'ai été amené à connaître puis

Merci au journal interne Ea MAG

de m'offrir cette occasion

de me présenter après quelques

semaines dans mes nouvelles

fonctions de directeur

des finances et de

la clientèle du CHPF.

Directeur des Affaires Financières

et Gestion de la Clientèle

Jack ERHEL

métier

métier

06

# 4

eaMAG

07

# 4

eaMAG

c ’ e s t b o n i c i …

zoom service

zoom service

…e t l à a u s s i .

Composante du Service

Economique, le service

achats est constitué de

4 cellules sous la responsabilité

de Mme Liliane KONSANE,

adjointe au Directeur

des Moyens Généraux

Responsable des Achats,

Magasin général et

du service Douane.

La cellule magasin général est constituée d’un

responsable magasinier Mr FROGIER Bernard et de

2 magasiniers Mr VEIHIATUA Thierry et YU TIM

Vetearii. Ces agents ont pour fonction de gérer les

stocks au sein du magasin et de distribuer les

produits par service suivant un planning établi

annuellement. Les produits stockés se déclinent

en 4 catégories, hygiène, ménage, fournitures de

bureau, petites fournitures médicales non stériles.

Les commandes sont passées via l’AS400, et pour les

produits non listés en dotation, la commande est faite

dans la case « commentaires ».

La cellule reprographie gérée par Mr YU TIM Bill fournit

les consommables informatiques, les imprimés,

effectue des photocopies et des reliures.

Les demandes se font par l’ASSET+ ou par mail :

La cellule achats comprend 2 acheteurs, Mr WONG Max et Mr MANJARD Teiva.

Leur rôle :

- traiter les demandes des services.

- saisir les bons de commandes suivant des proformas et devis établis préalablement.

- suivre les commandes (relances et réceptions).

Ils achètent principalement : les fournitures de bureau et consommables informatiques,

les mobiliers de bureau et médicaux, les produits d’hygiène et de ménage, les

fournitures hôtelières pour la cuisine et les consommables médicaux non stériles.

La cellule fait aussi des bons de commande pour des prestations de service tels

que les réparations sur le mobilier (rehoussage),le matériel de cuisine et de buanderie.

Les demandes d’achats se font via ASSET+.

Depuis 2007, Mr WONG Max a inventorié l’ensemble du mobilier médical et de

bureau susceptible d’être transféré sur le nouvel hôpital. Cet inventaire sera

mis à jour au fur et à mesure selon les achats et des réformes.

La cellule douane est composée de 3 agents, 2 déclarants en douane Mr TEAOTEA

Eric et Mr TEMARII Thierry et un aide déclarant Mr TAPI-MAAU Robinson.

Ces agents s’occupent du dédouanement de tous les achats importés. Le CHPF

est tenu de faire une déclaration de douane, quelque soit la valeur de l’envoi

(même inférieure à la somme de 30 000 cfp).

métier

métier

Recruté localement par le CHPf, j’ai été embauché en

mai 2008.

Depuis 6 mois, je suis donc «Chef du service

Technique».

A ce titre j’ai le plaisir d’animer une équipe de 24

personnes.

Outre les relations humaines, je suis amené à travailler

avec tous les corps de métiers qui composent notre

service (électricité, climatisation, plomberie, menuiserie,

maçonnerie…) ainsi qu’avec des entreprises

extérieures. Cette pluridisciplinarité me passionne.

L’autre volet de mon travail consiste à préparer, d’un

point de vue technique, le transfert vers le nouvel

hôpital du Taaone. Je suis, à ce titre, en relation avec

l’Etablissement public d’Aménagement et de

Développement et visite régulièrement le chantier du

Nouvel Hôpital.

Même s’il m’arrive d’entendre des avis sceptiques, je

suis optimiste sur ce transfert qui ne se fera certes

pas sans encombres mais qui correspond, selon moi,

à une évolution technique et architecturale nécessaire

et bénéfique.

Enfin,je tiens à saluer et à remercier très chaleureusement

tous les membres du service technique qui m’ont

accueilli (voir adopté) et avec qui je prends un réel

plaisir à travailler jour après jour.

Au plaisir donc de vous croiser dans les couloirs.

Fabien

Vie privée :

31 ans, Célibataire, sans enfant

Capitaine de « l’Inconnu » (mon voilier)

Sports : Surf, Krav maga, skateboard, footing

e t f a i t e s a a a a h h h !

Le Service Achat de la Direction

des Moyens Généraux Chef du Service Technique

Ia orana,

Arrivé en Polynésie en 2002 avec

mon diplôme d’ingénieur en poche,

j’ai travaillé pour plusieurs sociétés

avant de créer mon bureau d’études

dans le Bâtiment des Travaux Publics.

Cherchant à réorienter mon activité

professionnelle, l’idée de contribuer

à la vie du nouvel hôpital m’a motivé.

J’ai alors travaillé pour ETDE

(entreprise réalisant les lots

techniques du nouvel hôpital) pour

acquérir un maximum de connaissances

inhérentes aux installations techniques.

Fabien COURTAT

a l o r s , u n e d o s e …

… m a t i n , m i d i

e t s o i r .

Ne sont pas considérés comme un AES :

- un contact avec du sang sur une peau saine

- une coupure ou une piqûre par du matériel non contaminé

Nouvelle procédure de prise en charge des AES :

Le circuit de prise en charge de l’AES a été réorganisé par l’équipe opérationnelle

d’hygiène en janvier 2008. Dans les services, les informations sont disponibles

sur les affiches AES et dans le diaporama AES, consultable sur les ordinateurs.

Les dossiers de prise en charge sont à la disposition des médecins du CHPF

dans K: /Public/ AES

Risque de

contamination virale

( étude métropolitaine )

VHB : 2 à 40%

VHC : 2 à 3%

VIH : 0,3%

Ce qu’il ne faut jamais faire :

- recapuchonner

une aiguille

- laisser traîner une aiguille

ou un bistouri

- désadapter à la main

une aiguille ou une lame

de bistouri

Histoire d’AES :

"Positif. A la découverte de ce simple mot inscrit après le titre « test de

détection des anticorps anti-VIH » ma gorge se noue, la réalité se perd dans

cet obscurcissement subit de mon avenir.

J’ai fait ce test par acquis de conscience, pour me débarrasser de ce doute

auquel je ne voulais pas attacher d’importance mais qui me poursuivait

depuis plusieurs semaines, à la suite de ce geste incontrôlé sur ce

conteneur à aiguilles. Il n’y avait pas de raison que je n’arrive pas à y faire

rentrer cette seringue. J’étais débordé, je venais de retirer mes gants, juste

pour une seringue de plus…

La sensation aiguë de la piqûre m’avait surpris, je voyais à peine la blessure

sur mon doigt où perlait le sang. Un passage à l’eau savonneuse avait

suffit, le saignement n’avait pas duré. D’ailleurs, c’était déjà la fin de mon

service et je suis rentré. La brochure sur les AES que j’ai lue récemment,

indiquait bien qu’il fallait vérifier les sérologies du patient source et

consulter le médecin du travail. Mais c’était bien compliqué pour si peu de

choses."

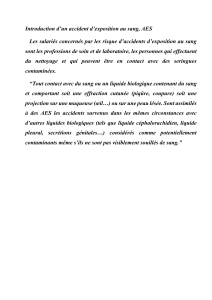

DÉFINITION :

un AES correspond à tout contact avec du sang

ou un liquide biologique (LCR, pleural, péritonéal,

péricardique, articulaire, amniotique) et comportant

soit une effraction cutanée (piqûre ou coupure),

soit une projection sur une muqueuse (œil, bouche)

ou sur une peau lésée (plaie, eczéma).

Le risque infectieux après un AES

Il expose à la transmission de tout micro-organisme

présent dans le liquide concerné. Le virus de

l’hépatite B (VHB), de l’hépatite C (VHC) et du SIDA

(VIH) sont particulièrement à craindre du fait de leur

prévalence dans la population et de la gravité des

maladies qu’ils provoquent :

- risque d’hépatite aiguë fulminante souvent mortelle,

en cas de transmission du VHB

- risque d’hépatite chronique, de cirrhose ou de cancer

du foie après transmission du VHC

- risque de SIDA après transmission du VIH

Le risque de contamination individuelle varie en fonction

de la gravité de l’AES (profondeur de la blessure)

et de l’importance de l’inoculum viral (virémie

élevée du patient source, aiguille de gros calibre

macroscopiquement souillée).

La prévention du risque infectieux

Des moyens particuliers permettent de se protéger

du risque d’AES : port de gants, masque, lunettes,

utilisation de matériel de soin sécurisé.

En cas d’AES, il est encore possible d’éviter la

contamination. En effet, les virus peuvent

être facilement inactivés par un nettoyage et une

désinfection immédiate. L’infection par le VIH

peut être évitée par une administration rapide

(< 4 heures) de médicaments antiviraux prescrits

pour un mois.

Il est indispensable de savoir si le sang ou le liquide

biologique responsable de l’AES est contaminé par le

VIH. Les recommandations médicales nationales

indiquent que le risque d’infection est inexistant si le

sang ou le liquide biologique provient d’un patient

dont la sérologie VIH est négative.

La prescription des sérologies du patient est faite en

urgence par tout médecin de l’hôpital. Si la sérologie

VIH du patient n’est pas négative, le personnel

victime de l’AES est adressé à un médecin

des urgences habilité à décider d’un traitement

prophylactique antiviral.

dossier

dossier

08

# 4

eaMAG

09

# 4

eaMAG

Les sérologies du personnel victime de l’AES ne sont

pas systématiques. Elles peuvent être prescrites

ultérieurement par le médecin du travail en fonction

des résultats des sérologies du patient.

La vaccination

Un vaccin protège efficacement contre le risque de

transmission du VHB. La vaccination contre l’hépatite

B est obligatoire pour les personnels de santé

exposés au risque d’AES. Elle est contrôlée ou mise

en œuvre par le médecin du travail du CHPF.

Il n’existe pas de vaccin pour le VHC et le VIH.

Le traitement des hépatites B et C et du SIDA

Il n’existe pas de traitement pour l’hépatite fulminante

en dehors de la greffe du foie.

Les traitements proposés pour lutter contre l’hépatite

B et C sont longs, contraignants et pas toujours efficaces.

Les médicaments actifs sur le VIH doivent être pris à

vie, procurent des effets indésirables et ne permettent

pas d’obtenir une guérison définitive. Cependant il est

possible d’éviter une infection VIH après contamination,

grâce à la mise en œuvre d’un traitement antiviral

précoce.

Déclaration et surveillance des AES

Un AES est un accident du travail, il doit être signalé

au médecin du travail par le personnel accidenté,

dans le cadre de la surveillance et de la prévention

des AES.

La Direction des Ressources Humaines doit être

informée pour permettre la reconnaissance de

l’accident du travail et l’éventuelle couverture des

frais médicaux ultérieurs.

Au sein de l’hôpital, le recueil des informations liées

aux circonstances des AES est essentiel pour organiser

la prévention.

Accidents d'Exposition au Sang (AES)

ou aux liquides biologiques

Dr Marc LEVY, Mme Irène DUHOURCQ,

Equipe Opérationnelle d’Hygiène

Médecine du Travail

CGPME, carrefour Camp d’ARUE

Tél : 50 21 21 ou 50 21 26 - Fax : 43 14 41

Mettre des gants pour tous gestes à risques

Mettre un masque et des lunettes pour tous

risques de projection

Bien utiliser

les conteneurs

à déchets sans forcer

ni dépasser la limite

de remplissage

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

1

/

13

100%