Quel pourrait être le rôle et la place du CG13 dans le

1/46

« QUEL POURRAIT ETRE LE ROLE ET LA PLACE DU

CONSEIL GENERAL DANS LE DEVELOPPEMENT DE

L'ECONOMIE DE LA CONNAISSANCE ? »

LE RAPPORTEUR : M. PHILIPPE LANGEVIN

LES VICE-PRESIDENTS : M. GILBERT JAUFFRET

M. ROGER MONGEREAU

LE JEUDI 4 JUILLET 2013

« Document de travail à ne pas diffuser à l’extérieur »

2/46

L’économie de la connaissance, promue par différentes organisations internationales et

européennes s’est imposée comme le nouveau modèle de développement économique.

Elle est mise en avant notamment dans les rapports du programme des nations unies pour le

développement (PNUD), dans les programmes de la Banque mondiale, World Development

Report 1999 et Knowledge for Development program au World Bank Institute, dans

différentes études (notamment de l'OCDE et de l'ISESCO), elle constitue également le cœur

de la stratégie de Lisbonne, définie lors du Conseil Européen de mars 2000 par l’Europe des

15 d’alors. L’ambition retenue est de faire de l’Union Européenne « l’économie de la

connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde à l’horizon 2010, capable

d’une croissance économique durable accompagnée d’une amélioration quantitative et

qualitative de l’emploi et d’une plus grande cohésion sociale ». Sa stratégie de

développement, dans un contexte de mondialisation, est donc passée d’un développement

industriel à un développement basé sur la connaissance. Sa compétitivité internationale et le

bien-être de ses citoyens reposent aujourd'hui sur la connaissance, l'innovation, les

préoccupations sociales et environnementales, qui prennent le pas sur l'offre de services et de

produits à faible coût.

L’émergence de l’économie de la connaissance s’est amorcée dans les années 1970. Elle s’est

traduite par une réorientation des structures productives vers des activités reposant sur la

création, l’utilisation et la diffusion de nouvelles connaissances et une plus grande

dépendance de ces structures vis-à-vis des activités de recherche-développement. Elle

coïncide aussi avec l’accroissement de la part de l’immatériel dans le développement des

activités productives et de services. La tendance s’est accélérée dans les années 1990 avec le

développement des TIC qui ont eu un impact considérable sur les manières d’innover, de

produire et d’échanger, affectant tout particulièrement les secteurs stratégiques que sont

l'éducation, la recherche et développement, la santé, l'innovation, les services, la culture, les

industries créatives, l'internet. L’économie de la connaissance toutefois ne se ramène pas aux

TIC qui ne sont qu’un outil à son service.

L’économie de la connaissance a été définie comme étant l'économie des contenus, des

mondes virtuels et de la création numérique : une économie de la création, de l’audience, de

l’immatériel, de l’ubiquité des centres de production et de consommation, avec de profondes

questions sur l’évolution des notions de valeur, de propriété, d’innovation, de consommation.

Une économie dans laquelle les matières premières sont les compétences, et les moyens de

contrôle et de thésaurisation ne sont ni la terre, ni le capital, mais l’audience. (F. JUTAND )

L’économie de la connaissance en mettant l’accent sur les éléments intangibles que sont la

production de savoir, de sciences, de compétences techniques et de « capital humain », pose

les bases d’un nouveau type de société, la société de la connaissance, encore appelée société

du savoir.

Basée sur l’expertise, la créativité, le savoir, l'innovation, la société de la connaissance

dessine une vision plus humaine dans laquelle les TIC sont au service du développement

culturel et permettent de nouvelles formes d'organisation sociale et de communication ainsi

que le partage et la co-production des savoirs et des connaissances.

A ce titre, l’économie de la connaissance correspond à un découpage pertinent à côté de

l’économie productive, de l’économie des transports et de la logistique, de l’économie du

tourisme et de l’économie résidentielle. Au-delà, elle réinterroge en profondeur les

dynamiques territoriales et urbaines en offrant de nouvelle perspective aux territoires comme

lieux de création, valorisation et diffusion des principales ressources qui conditionnent le

3/46

développement économique à l’ère de cette économie post-industrielle volontiers qualifiée

aujourd’hui d’économie de la connaissance.

L’économie de la connaissance est évidemment très présente dans l’énergie, les

biotechnologies, les nouveaux matériaux, les sciences de l’environnement mais aussi dans le

soft (TIC, Logiciels et contenus…) et toutes les technologies sous forme de brevets, de

licences, d’open-source et d’open-innovation.

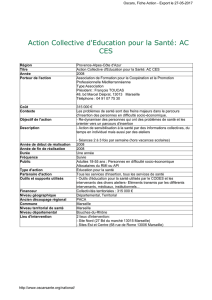

I- LES MOTEURS DE L’ECONOMIE DU TERRITOIRE

Une étude1, conduite par la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole distingue les

cinq moteurs de l’économie locale :

- l’économie de la connaissance, économie d’entraînement qui regroupe les activités

immatérielles et de prestations intellectuelles publiques et privées : éducation au sens

large, recherche et développement des entreprises, recherche publique, services à

haute valeur ajoutée (conseil, activités juridiques et comptables, services

informatiques…),

- l’économie productive qui comprend notamment les industries agroalimentaires,

l’industrie manufacturière, la production- distribution de combustibles,

l’agriculture…,

1 Marseille- Provence, métropole euroméditerranéenne des échanges et de la connaissance- Une stratégie de

développement économique 2008- 2014.

4/46

- l’économie des transports et la logistique qui regroupe les activités de transit de

biens (des matières premières aux produits finis) et leur mise en place avant ou après

la relation client : entreposage, commerce de gros, transports terrestres, maritimes,

aériens…,

- l’économie du tourisme, des loisirs et de la culture dont les bénéficiaires sont les

résidents temporaires et les personnes de passage : hébergement et restauration,

activités récréatives, artistiques, culturelles, du spectacle, sportives et de loisirs,

- l’économie résidentielle qui regroupe les activités de services, à faible valeur ajoutée

dont les principaux bénéficiaires sont les résidents du territoire et qui comprend les

administrations et services publics et les secteurs de la santé et de l’action sociale, du

commerce et des services à la personne.

Le tableau suivant montre que la part des emplois salariés privés dans l’économie de la

connaissance et dans l’économie productive est nettement plus faible que dans d’autres aires

urbaines. En outre, la part des économies dites d’entraînement c’est-à-dire qui tirent le

système économique global (économie de la connaissance, du transport- logistique, économie

productive) est de 45% contre 57,7% à Paris, 61% à Lyon, 56,4% à Toulouse et 60,4% à

Grenoble. La part de l’économie d’accompagnement (économie résidentielle, du tourisme et

des loisirs) est de 55% dans l’aire urbaine, 10 points de plus que dans les autres grandes aires

urbaines françaises.

Structure économique- Part dans l'emploi salarié privé 2007

Aires urbaines

Marseille-

Aix

Paris

Lyon

Toulouse

Grenoble

Economie de la connaissance

16,4%

26,2%

18,8%

22,7%

18,1%

Econome productive

17,2%

16,6%

25,9%

21,5%

33,1%

Economie transport logistique

14,9%

14,9%

16,3%

12,2%

9,2%

Economie résidentielle

46,3%

30,5%

32,0%

36,0%

32,5%

Economie du tourisme et des

loisirs

8,7%

12,0%

7,0%

7,5%

7,0%

Source : Marseille-Provence : Métropole Euroméditerranéenne des échanges et de la

connaissance 2008-2014-AGAM-2007

Si on ajoute les emplois de l’économie de la connaissance et ceux de l’économie productive,

la situation de l’aire urbaine de Marseille-Aix ne s’améliore pas. Elle ne représente que 33,6%

des emplois contre 42,8% dans celle de Paris, 44,7% dans celle de Lyon, 44,% dans celle de

Toulouse et 51,2% dans celle de Grenoble.

Au sein de l’aire urbaine de Marseille-Aix, MPM et le pays d’Aubagne présentent un profil

plus présentiel (forte part des emplois dans l’économie résidentielle et touristique) tandis que

le pays d’Aix-en-Provence se révèle plus métropolitain que présentiel (forte part des emplois

dans l’économie productive et de la connaissance).

5/46

II- LES INTERVENTIONS DU CONSEIL GENERAL POUR

L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, LA RECHERCHE ET

L’INNOVATION : CADRAGE GENERAL

Le Conseil Général consacre autour de 20 millions d’€ à l’enseignement supérieur et à la

recherche chaque année. Ces interventions dépendent de la réalisation des investissements,

récemment accélérée. Elles se montent à 24 M € en 2012 et à 26 M€ en 2013. Cette politique

volontaire se renforce avec les restructurations en cours : programme A*MIDEX

d’Aix-Marseille-Université, Pôles de compétitivité, Création de l’agence nationale de

valorisation de la recherche, Aix-Marseille Université... Il s’agit principalement d’aides à

l’investissement. La direction de la recherche et de l’enseignement supérieur est devenue un

service de la direction de l’économie, de l’aménagement du territoire et de la recherche en

2012.

Ces interventions ont été resserrées pour améliorer leur impact. Le Conseil Général

n’intervient pratiquement plus dans la vie étudiante, la professionnalisation des étudiants, la

culture scientifique grand public, les associations et le secteur privé. Il concentre maintenant

ses efforts sur le financement de grands projets comme ITER, le Centre d’Immunologie, les

plates-formes CERIMED et CIEL ASUR, le Centre Microélectronique Charpak à Gardanne.

Elles représentent, pour la période 2007-2013, 36 M€ pour la convention départementale du

CPER et 14 M€ pour le soutien à la recherche et à l’innovation.

La volonté du Conseil Général est de contribuer à la ré- industrialisation du département en

mobilisant son potentiel scientifique pour maintenir ou développer un tissu économique

performant dans tous les domaines, créateur d’emplois qualifiés non délocalisables ; qu’il

s’agisse d’immatériel (contenus et services multimédias de la Belle de Mai, logiciels sur le

site de Château-Gombert…), matériels (produits électroniques grand public, systèmes

électroniques professionnels) ou de services (Luminy, Sites hospitaliers…). La finalité

recherchée est la localisation simultanée de la recherche fondamentale, de la recherche-

développement et des lieux de production en facilitant les transferts de technologies sur

l’espace des Bouches-du-Rhône.

Les axes de développement de la politique de l’enseignement supérieur et de la recherche

1- Consolider les pôles d’enseignement supérieur et de recherche

A- Le CPER 2007-2013

Le contrat de projet précédent 2000-2006 avait déjà mobilisé le Conseil Général à hauteur de

76 M€ sur 6 ans qui ont permis :

- le regroupement des formations d’ingénieurs à Marseille Château-Gombert,

- le regroupement des équipes de recherche en économie publique sur l’ilot Bernard

Dubois (les travaux commencent !),

- des opérations de vie étudiante : équipements sportifs, cafeteria à Aix-en-Provence…

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

1

/

46

100%