Éducation thérapeutique, rôle dans la prise en charge d`une

Revue

Éducation thérapeutique,

rôle dans la prise en charge d’une maladie

chronique : exemple du diabète

et perspectives d’application

dans le domaine cardiovasculaire

Fabienne Elgrably, Agnès Sola, Jocelyne M’Bemba, Étienne Larger, Gérard Slama

Service de diabétologie, université René-Descartes Paris 5, AP-HP, Hôtel-Dieu, 1 place du Parvis Notre-Dame, 75181 Paris Cedex 04

Résumé.L’éducation des patients atteints de diabète est nécessaire et utile, donc incontournable. L’éducation thérapeutique, centrée sur le

patient, le place au centre du processus éducatif, avec ses opinions, ses idées, ses sentiments, ses croyances, son entourage... aussi bien qu’avec

son « statut » médical. Par l’éducation, il s’agit de l’aider à gérer son traitement, à prévenir les complications évitables en lui conservant, voire

en améliorant, sa qualité de vie, ce qui produit un effet thérapeutique associé à ceux des autres outils du traitement. Le diagnostic éducatif est

la première étape du processus éducationnel : il s’agit de la collection d’informations concernant le patient sur les plans bioclinique,

éducationnel et psychosocial. Récemment, dans le service de diabétologie de l’Hôtel-Dieu de Paris, un programme de prise en charge

ambulatoire des patients diabétiques de type 1 avec auto-apprentissage a été mis en place. Il s’agit d’un modèle d’éducation thérapeutique

découvert par Howorka en 1990, développé par Grimm et Berger en Suisse, que nous avons importé et adapté et que nous appelons

« auto-apprentissage ambulatoire au traitement du diabète de type 1 (AT1) ». Plus récemment encore, un programme adapté au type 2 a été créé

sur un modèle similaire. Cette méthode éducative peut être transposée à d’autres maladies chroniques, notamment dans la prévention du risque

cardiovasculaire, que le patient soit diabétique ou non. Un obstacle majeur reste à surmonter : la prise en compte financière de cette activité

humaine par les autorités de tutelle (remboursement).

Mots clés : éducation thérapeutique, diabète, diagnostic éducatif

Abstract. The role of therapeutic education in the management of chronic disease: example of diabetes and possible

application to cardiovascular diseases. Education for diabetic patients is necessary, useful, and consequently unavoidable. Therapeutic

education places the patient at the center of the educational process, with his opinions, ideas, feelings, health beliefs, his environment... as well

as his medical status. With this educational process, one tries to help patients to organize their own treatment, in order to prevent complications

and to maintain or enhance their quality of life. Thus, it becomes another therapeutic tool along side all the others. Educational diagnosis is the

first step of this process : it means collection of patient information related to bio-clinical, educational and psychosocial data. Recently, in the

Diabetes Unit of Hôtel-Dieu Hospital, in Paris, a self-learning ambulatory program for type 1 patients has been implemented; it is a model for

therapeutic education that we have imported and adapted which was invented by Howorka in 1990 and developed by Grimm and Berger in

Switzerland. More recently, we created a program devoted to type 2 diabetic patients, following the same model. This educational method can

be transposed to other chronic diseases and in particular in the cardiovascular prevention field, whether the patient is diabetic or not. A major

obstacle remains: the payment and reimbursement of this activity by our health authorities.

Key words: educational diagnosis, diabetes, therapeutic education

Nous savons depuis longtemps

que l’éducation des patients at-

teints de diabète est nécessaire et

utile, donc incontournable, [1, 2]. Il y

a eu une évolution importante au

cours des dernières décennies dans la

conception même de cette éducation,

considérée aujourd’hui comme « thé-

rapeutique » c’est-à-dire produisant

un effet thérapeutique associée aux

autres outils de traitement que sont

l’activité physique, les médicaments...

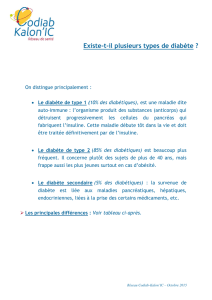

Il s’agit d’une maladie chronique,

que l’on doit soigner tout au long de la

vie, avec des objectifs médicaux à

court terme (l’absence de coma), à

moyen terme (l’absence de symptô-

mes de diabète, le confort de vie, la

m

t

c

Correspondance : F. Elgrably

mt cardio 2006 ; 2 (1) : 73-7

mt cardio, vol. 2, n° 1, janvier-février 2006 73

Revue

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 03/06/2017.

vie professionnelle, familiale, sociale...) et à long terme (la

limitation et la prévention des complications dégénérati-

ves chroniques invalidantes et coûteuses pour le patient,

son entourage, et la société). Face à ces objectifs ambi-

tieux, les moyens thérapeutiques restent imparfaits, puis-

que la maladie n’est pas curable, et ils font appel à des

médicaments, dont l’insuline, à une autosurveillance gly-

cémique, à une bonne hygiène de vie, requérant la parti-

cipation active du patient à son traitement, et donc son

éducation.

Étapes dans l’éducation des patients

Éducation centrée sur le médecin

« Moi, votre docteur, je sais ce que vous devez faire :

écoutez et faites » : dans cette formule éducative, ilyaun

maître et un élève « infantilisé » qui exécute : le pouvoir

médical est uniquement entre les mains du médecin.

Éducation centrée sur la maladie

« Je vais vous raconter le diabète : signes, diagnostic,

physiopathologie, traitement ». Il s’agit là d’un transfert de

connaissances pures, théoriques, certes utiles, mais insuf-

fisantes pour l’obtention des résultats escomptés.

Éducation centrée sur les comportements

Cette étape est essentielle car ici les trois différents

niveaux de connaissance apparaissent :

–la connaissance théorique – savoir,

–la connaissance pratique – savoir-faire,

–le comportement de santé adapté – savoir être, but

de l’éducation pour la santé : « toutes combinaisons d’ex-

périences éducatives dont le but est de faciliter l’adoption

volontaire des comportements favorables à la santé » [3].

Éducation centrée sur l’individu diabétique

Il s’agit de l’éducation thérapeutique. Les buts de cette

démarche éducative sont l’autonomie du patient, sa qua-

lité de vie, et la prévention des complications. Le patient

est ici au centre du processus éducatif, et il s’agit d’un

transfert de connaissances et d’expertise des soignants

vers le patient, d’un savoir partagé. Plus encore que par-

tenaire dans son traitement, le patient éclairé choisit,

prend les commandes, c’est l’empowerment des Anglo-

Saxons, avec la complicité attentive de ses soignants. Un

guide Éducation thérapeutique du patient a été publié

en 1998 par l’Organisation Mondiale de la Santé, et a été

diffusé aux ministères de Santé, centres collaborateurs

OMS, organismes de sécurité sociale [4]...

Éducation thérapeutique : pour qui ?

–Pour un individu qui a son quotidien, ses choix de

vie, une qualité de vie (dans ses trois dimensions physi-

que, psychologique et sociale) ;

–Pour un individu qui a sa « boîte noire personnelle »,

souvent déterminante pour comprendre sa conduite de

maladie, et dans laquelle se trouvent :

–des connaissances, parfois fausses, parasites, à

évacuer (« ne pas manger d’aliments contenant

du sucre me guérira de mon diabète », « tant que

je vois bien je n’ai pas besoin d’aller chez un

spécialiste »...), parfois justes, sur lesquelles on

peut s’appuyer,

–des croyances de santé (« j’ai un petit diabète »,

« je ne risque rien, moi, je me sens bien »...),

–des représentations de maladie, de traitement

(« tant qu’on n’a pas de piqûres d’insuline, le

diabète n’est pas grave »),

–une acceptation ou non de sa maladie (déni,

révolte, dépression...) : le refus peut être une fixa-

tion pathologique ; l’acceptation est parfois bru-

talement remise en cause par un incident de vie,

la survenue d’une complication ou son ombre (un

micro-anévrisme au fond d’œil par exemple),

–des possibilités personnelles de « faire avec »,

–une conception sur ses propres possibilités d’in-

tervention et de contrôle de son état de santé

(« ma santé dépend de mon médecin, de ma

femme, de ce que Dieu veut... »),

–une expérience : les histoires souvent tragiques de

diabète familial peuvent marquer au fer rouge cet

individu qui peut penser ne pouvoir échapper,

comme ses ascendants, à une amputation, une

cécité, une mort prématurée,

–un « vécu » de maladie : l’annonce du diabète,

les premières paroles dites, par exemple, restent

longtemps gravées dans la mémoire du patient, et

s’il les a perçues « terrifiantes », il peut choisir,

inconsciemment de baisser les bras devant cette

tâche insurmontable,

–une histoire de maladie et d’éventuelles compli-

cations...

–

Pour un individu qui a un entourage au sens large

(soignants, famille, collègues, amis, pairs...) où chacun a ses

idées, ses croyances, ses attitudes qui constitueront, ou non,

un soutien technique et/ou émotionnel pour le patient ;

–

Enfin pour un individu qui a ou non une connaissance

du système de santé et des possibilités d’accès aux soins.

Toutes ces données contribuent à l’établissement d’un

diagnostic éducatif.

L’éducation thérapeutique, centrée sur le patient, le

place au centre du processus éducatif, avec ses opinions,

ses idées, ses sentiments, ses croyances, son entourage...

aussi bien qu’avec son « statut » médical. Par l’éducation,

il s’agit d’aider le patient à gérer son traitement, à prévenir

les complications évitables, en lui conservant, voire en

améliorant sa qualité de vie, ce qui produit un effet théra-

peutique, associé à ceux des autres outils du traitement.

Éducation thérapeutique

mt cardio, vol. 2, n° 1, janvier-février 2006

74

Revue

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 03/06/2017.

Éducation thérapeutique : quand ?

Les occasions éducatives classiques sont la découverte

d’un diabète, un incident de la vie qui remet en question

l’individu, la survenue d’une complication, la mise à

l’insuline.

Ces moments sont effectivement cruciaux. L’essentiel

est de faire de ces moments le point de départ d’un

processus qui devra être continu, tout au long de la vie.

Par ailleurs, le soignant peut être amené à proposer

une phase de renouvellement de l’éducation devant une

carence ou l’évolution des connaissances médicales.

Éducation thérapeutique : par qui ?

Par des soignants formés : on ne s’improvise pas édu-

cateur, on apprend. Il existe des formations de formateurs

dispensés par le DELF (groupe Diabète Éducation de Lan-

gue Française), l’université de Bobigny (département

Sciences de l’éducation), l’institut de formation IPCEM

(Institut de Perfectionnement en Communication et Édu-

cation Médicale)...

Idéalement, par une équipe multidisciplinaire : diabé-

tologues, cardiologues... mais aussi paramédicaux, infir-

miers, diététiciens dont le rôle est essentiel, physiothéra-

peutes dont la place est à développer en France.

Encore plus idéalement, par une équipe interdiscipli-

naire : l’intervention des psychosociologues, pédagogues

et autres spécialistes des sciences humaines est extrême-

ment utile.

Ceci n’exclut pas la qualité du travail d’un soignant

isolé, mais formé.

Éducation thérapeutique : comment ?

Le diagnostic éducatif est la première étape du proces-

sus éducationnel. Il s’agit de la collection d’informations

concernant le patient sur les plans bioclinique, éducation-

nel et psychosocial.

L’éducation se fait par paliers, en respectant le rythme

individuel, avec empathie, en utilisant parfois le principe

d’un contrat avec objectifs progressifs consentis de part et

d’autre... de façon individuelle et en groupe. L’interaction,

la dédramatisation, la reconnaissance, le partage avec les

pairs constituent un plus dans l’éducation en groupe.

Celle-ci peut-être réalisée au cours d’hospitalisations pla-

nifiées de semaine ou d’hôpitaux de jour par exemple, ou

en médecine de ville dans le cadre des réseaux de soin.

L’entretien de la motivation des patients reste l’une des

difficultés majeures, il n’y a pas de recette miracle ; l’une

des pistes possibles est la recherche d’une adéquation

entre le discours soignant et les attentes des patients ;

identifier, entendre les besoins spécifiques, essayer de

trouver une solution aux obstacles, sociaux, culturels,

financiers, techniques, environnementaux..., telle est no-

tre tâche, parfois au-dessus de nos possibilités.

Le but est qu’à terme, le patient éclairé, formé, devenu

expert de sa propre santé, s’approprie les objectifs de son

traitement, choisisse d’agir et prenne les commandes.

Cependant, il ne s’agit pas de l’abandonner ; il s’agit de lui

proposer un accompagnement, en conservant un regard et

des interventions de soignant sur son statut biomédical. Il

ne faut pas non plus plaquer ce modèle systématiquement,

il faut savoir attendre le moment propice, garder le

contact ; certaines personnalités se prêtent mieux à ce

transfert que d’autres.

Récemment, dans le service de diabétologie de l’hôpi-

tal Hôtel-Dieu de Paris, un programme de prise en charge

ambulatoire des patients diabétiques de type 1 avec auto-

apprentissage, a été mis en place. Il s’agit d’un modèle

d’éducation thérapeutique, découvert par Howorka

en 1990, développé par Grimm et Berger en Suisse [5],

que nous avons importé et adapté et que nous appelons

l’auto-apprentissage ambulatoire au traitement du diabète

de type 1 (AT1).

Le principe est le suivant : 5 séances ambulatoires de

14h00 à 17h00 sont proposées à un groupe de 10 patients,

un jour fixe de la semaine, 5 semaines de suite ; les

patients sont accueillis par un médecin senior, un diététi-

cien, et un infirmier, identiques chaque semaine ; les

séances sont espacées de 8 jours et les patients ont des

« travaux pratiques », à faire à la maison entre deux séan-

ces, sur un thème sélectionné.

Chaque séance est partagée en deux parties : analyse

des résultats des travaux pratiques effectués à la maison la

semaine précédente et explication des travaux à faire pour

la séance suivante. Le patient accepte de se mettre dans

des conditions expérimentales, de s’auto-observer en réa-

lisant ces travaux pratiques ; l’analyse en groupe de ses

propres résultats, commentés par chaque patient, enrichie

des commentaires des autres patients et de ceux des

experts, permet à chacun d’acquérir sa propre expertise :

c’est en cela qu’il s’agit d’un auto-apprentissage. Le pa-

tient joue un rôle central, actif, il apprend de lui-même et

des autres à partir de sa propre expérience ; de plus, en

observant les résultats des autres participants, par la répé-

tition ou la découverte d’autres aspects, il complète sa

« formation d’expert ».

Ce programme est destiné à des patients qui ont déjà

une certaine expérience de leur maladie et de son traite-

ment, depuis au moins 6 mois.

Les thèmes des journées sont les suivants : auto-

enquête alimentaire, jeûne ambulatoire de 36 heures sous

insuline de base, repas tests apportant des quantités varia-

bles de glucides, repas libres avec notions d’index glycé-

miques différents, activité physique.

mt cardio, vol. 2, n° 1, janvier-février 2006 75

Revue

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 03/06/2017.

L’utilisation d’un schéma insulinique basal/bolus est

requise et au terme de la formation, le patient aura acquis

5 clés déterminantes pour sa propre gestion du diabète :

–savoir déterminer la quantité de glucides d’un repas

(ou savoir trouver seul l’information avec les outils don-

nés),

–connaître ses besoins en insuline de base (besoins

indépendants de toute alimentation),

–savoir combien d’unités d’insuline ultra-rapide lui

sont nécessaires pour 10 g de glucides,

–savoir de combien 10 grammes de sucre font monter

sa glycémie,

–savoir de combien une unité d’insuline fait baisser sa

glycémie.

Les objectifs de ce programme sont :

–d’améliorer le contrôle métabolique, sans majorer

les hypoglycémies, en libéralisant l’alimentation – horai-

res et contenu des repas,

–d’améliorer les connaissances sur les relations insu-

line, alimentation, activité physique,

–enfin de maintenir ou d’améliorer la qualité de vie.

À ce jour, près de 250 patients ont suivi ce programme,

avec enthousiasme. L’évaluation du premier groupe de

patients [6] nous a permis de constater une plus grande

souplesse de gestion, une moindre inquiétude dans la

modification des doses d’insuline, la pratique facile de

suppléments d’insuline, une augmentation de la fré-

quence de l’autosurveillance, toutes actions volontaires

du patient qui s’est approprié ses objectifs et qui a choisi

de les atteindre, sans faire davantage d’hypoglycémies,

avec une qualité de vie qui paraît améliorée.

Compte tenu du succès de cette méthode, un pro-

gramme analogue de prise en charge ambulatoire des

patients diabétiques de type 2 a été mis en place plus

récemment, toujours dans le cadre de ce concept d’auto-

apprentissage (auto-apprentissage ambulatoire au traite-

ment du diabète de type2:AT2).

Il s’agit là de 4 séances ambulatoires espacées de

8 jours, toujours pour un groupe de 10 patients avec un

programme de « travaux pratiques à la maison » bien sûr

adapté, par exemple :

–autosurveillance glycémique sur 24 heures (ordon-

nance de pratique de glycémies capillaires à jeun, avant et

après chaque repas) pour découvrir la variabilité des gly-

cémies au cours d’un cycle nycthéméral et d’un sujet à

l’autre, les notions de pic postprandial, de delta glycémi-

que (différence entre les glycémies pré- et postprandiales),

–activité physique : marche de 1 heure (sur ordon-

nance) avec un podomètre pour découvrir le rôle de

l’activité physique sur les glycémies,

–séance de dégustation (facultative) d’un ou deux

carrés de chocolat, à titre d’expérience, avec découverte

et auto-analyse des notions d’envie de manger, de faim,

d’émotions encadrant la prise d’un aliment « plaisir »,

–auto-enquête alimentaire : les patients apprennent

« en séance » à tenir un carnet alimentaire et à compter

eux-mêmes le total calorique et la répartition lipides,

glucides, protides en utilisant une table de composition

des aliments, avant de le faire eux-mêmes, chez eux : cette

plongée dans l’alimentation leur fait prendre conscience

des erreurs qu’ils font et lors de l’analyse de leur résultat,

un autodiagnostic leur est demandé avec identification

des trois comportements à modifier d’après eux, choix

validé par les diététiciens,

–discussion de groupe autour de chaque expérience

individuelle concernant la dimension émotionnelle, les

sensations de faim et de satiété qui ont accompagné la

prise alimentaire au cours de l’auto-enquête alimentaire,

–repas tests : autodécouverte du rôle sur la glycémie

capillaire de quantités variables de glucides de même

nature, de quantités équivalentes de glucides de nature

différente (index glycémique),

–goûters tests de nature différente au cours des séan-

ces, et observation des glycémies avant, une heure et

2 heures après, le dernier goûter étant précédé d’une prise

médicamenteuse pour toucher du doigt le rôle d’un médi-

cament spécifique de la glycémie postprandiale.

Des auto-questionnaires concernant les croyances de

santé, la qualité de vie, le comportement alimentaire et ses

facteurs déterminants sont utilisés avant le démarrage du

programme, puis au cours du suivi.

Une part non négligeable de ce programme est desti-

née à la dimension psychologique abordée dès la pre-

mière séance, puis en fin de programme, au cours d’une

table ronde animée par un psychologue, précisant les

objectifs du programme et initiant une discussion autour

des notions de maladie diabétique et d’alimentation.

Ce programme n’est pas destiné au bilan somatique de

la maladie : retentissement micro et macro-

angiopathique, expertise cardiovasculaire, choix du trai-

tement médicamenteux du diabète, de la pression arté-

rielle, des désordres lipidiques, introduction d’anti-

agrégants plaquettaires ou autres molécules, ou dépistage

et traitement des apnées du sommeil. Ces points évidem-

ment essentiels auront été réglés au préalable.

Ce programme est axé sur les comportements de santé

modifiables (alimentation, activité physique, observance

médicamenteuse), servis par l’autosurveillance glycémi-

que chez des patients diabétiques. Nous avons mis de

longs mois à le réaliser, en nous aidant d’experts en

comportement, en psychologie, et de notre savoir-faire en

éducation thérapeutique. La faisabilité de ce programme a

été testée avec un groupe de 20 patients, en janvier 2005,

nous permettant d’affiner le programme actuellement en

cours de finalisation avec un nouveau groupe.

L’adhésion enthousiaste des premiers patients utilisa-

teurs est possiblement due au fait que pour la première fois

en ce qui nous concerne, la nourriture par exemple est

concrètement abordée dans toutes ses dimensions,

Éducation thérapeutique

mt cardio, vol. 2, n° 1, janvier-février 2006

76

Revue

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 03/06/2017.

calorique, culturelle, sociale, hédonique, psychologi-

que... il ne s’agit plus de mots mais de faits concrets, et

nous sentons l’adéquation d’un tel programme aux atten-

tes des patients.

L’évaluation des objectifs de ce programme est bien

sûr prévue : en termes de santé (poids, tour de taille,

hémoglobine glyquée, pression artérielle, paramètres lipi-

diques...), de comportements de santé (aspects quantitatifs

et qualitatifs des choix alimentaires, activité physique,

observance médicamenteuse...) et de qualité de vie.

Cette méthode éducative destinée à assurer une

meilleure prise en charge des patients diabétiques par

eux-mêmes, concrétise un état d’esprit qui veut donner à

l’individu malade toutes les clés que nous connaissons

mais aussi lui permettre de découvrir et de choisir ses

propres clés. La relation soignant/patient est ici une rela-

tion de partage, de partenariat, d’accompagnement.

Cette méthode éducative peut être transposée à

d’autres maladies chroniques, notamment dans la préven-

tion du risque cardiovasculaire, que le patient soit diabé-

tique ou non :

–L’hypertension artérielle (dont la prévalence dépasse

50 % chez les patients diabétiques de type 2) pose des

problèmes d’observance médicamenteuse, de connais-

sance de l’intérêt de chaque médicament, de la prise en

compte des possibles effets secondaires, de l’intérêt de

l’automesure tensionnelle ;

–Le traitement des dyslipidémies (très souvent égale-

ment présentes dans le diabète de type 2) nécessite une

approche comportementale dans les domaines de l’ali-

mentation, l’activité physique, et/ou l’observance médica-

menteuse ;

–Le syndrome dysmétabolique, avec ou sans diabète,

associant surcharge androïde, résistance à l’insuline, dé-

sordres tensionnels et lipidiques, requiert aussi une modi-

fication des comportements de santé et des prises médica-

menteuses ;

–Le tabagisme, comportement complexe à modifier

de façon durable, nécessite souvent le savoir-faire d’ex-

perts dans cette prise en charge difficile ;

–L’apnée du sommeil (dont la prévalence est d’envi-

ron 50 % chez les diabétiques de type 2) nécessite une

prise en charge spécifique souvent concrétisée par la

ventilation en pression positive, dont l’observance peut

être difficile ;

–Le suivi du traitement anticoagulant, chez les « car-

diaques », pourrait bénéficier d’une approche similaire ;

–Il est démontré que l’éducation thérapeutique s’ap-

plique à d’autres maladies chroniques dans le domaine

des pathologies respiratoires, rhumatologiques, digesti-

ves.

Conclusion

L’éducation thérapeutique, c’est partager un savoir,

éduquer pour l’autonomie, la gestion du quotidien, la

prévention des complications. Par l’écoute active, la dé-

couverte et la prise en compte des priorités, difficultés,

obstacles, par le transfert de l’expertise, l’action devient

possible pour le patient volontaire, déterminé, sans an-

goisse : il s’est approprié les objectifs de son traitement, il

choisit d’agir, et le prix à payer est toujours moindre quand

on choisit, il prend les commandes aussi loin qu’il le

souhaite, et conduit sa santé, avec l’attention de ses soi-

gnants qui conservent leur regard et leurs interventions sur

son statut biomédical.

Un obstacle majeur reste à surmonter : la prise en

compte financière de cette activité humaine par les auto-

rités de tutelle (remboursement).

L’éducation thérapeutique est la concrétisation d’une

médecine technique à dimension humaine, c’est là, la

plus grande difficulté mais aussi la grande richesse de la

prise en charge de toute maladie chronique.

Références

1. Miller LV, Goldstein JN. More efficient care of diabetic patients in

a county hospital setting. N Engl J Med 1972 ; 286 : 1388-91.

2. Assal JP. Traitement des maladies de longue durée : de la phase

aiguë au stade de la chronicité. Une autre gestion de la maladie, un

autre processus de prise en charge. Encycl Med Chir Therapeutique

1996 : 25-005-A-10-18.

3. Green LW, Costagliola D, Chwalow AJ. Educational diagnosis and

evaluation of educational strategies (PRECEDE Model) : practical

methodology for inducing changes in behavior and health status.

Journ Annu Diabetol Hotel Dieu 1991 : 227-40.

4. Report of a Who Working Group. Therapeutic Patient Education.

Copenhagen : World Health Organization, Regional Office for Eu-

rope, 1998 ; (76 p).

5. Berger W, Grimm JJ. Insulinothérapie. Comment gérer au quoti-

dien les variations physiologiques des besoins en insuline. Paris :

Masson, 1999.

6. Elgrably F, M’Bemba J, Sola-Gasagnes A, et al. Jeûne ambulatoire

de 36 heures pour la détermination des doses de base d’insuline avec

auto-apprentissage intensifié ambulatoire : étude chez 27 patients

diabétiques de type 1 sélectionnés ; ALFEDIAM ; Nice 23-

27 mars 2004 ; 30 (hors série) : 1,3,1S36 (abstract).

mt cardio, vol. 2, n° 1, janvier-février 2006 77

Revue

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 03/06/2017.

1

/

5

100%